Похожие книги на Гуси-лебеди. Сказки (3 любимых сказки)

В книгу «Гуси-лебеди» вошли русские народные сказки «Гуси-лебеди», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» и «Сивка-бурка». Малыши познакомятся с давними преданиями, переходящими из уст в уста, узнают, как важно послушание, и поймут, что смелость, упорство и смекалка помогут всё преодолшеть. Иллюстрации лучших художников — А. Савченко, С. Бордюга и Н. Трепенок. Для детей до 3-х лет.

Прочитайте малышу знаменитые русские народные сказки «Теремок» и «Пряничный домок» и попросите его назвать вслух те слова, которые заменены картинками. Детки с удовольствием узнают о жизни в теремочке и в пряничном домике, познакомятся с героями, рассмотрят большие картинки, а заодно увеличат свой словарный запас, смогут научиться правильно излагать свои мысли и потренируют воображение!

Сказка про теремок-рукавичку с известнейшими иллюстрациями Е.Рачева.

В книгу «Русские народные сказки» серии «Самые лучшие сказки» вошли самые известные малышам, самые популярные русские народные сказки – «Колобок», «Теремок», «Репка», «Маша и медведь», «Пряничный домик» и другие сказки, которые прошли проверку временем и вошли в круг чтения детей дошкольного возраста. Иллюстрации к сказкам лучших художников А. Савченко, С. Бордюга и Н.Трепенок и других. Для до.

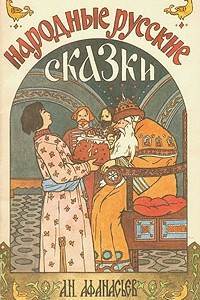

Сказки любят все, потому что каждый человек до конца жизни остается немножко ребенком. В сказках заключена мудрость народа, они помогают понять самые сокровенные устремления народной души. Приглашаем вас в волшебный мир русской сказки. Лучшие русские писатели обращались к этому жанру. Предлагаем вам послушать сказки Антония Погорельского, Сергея Тимофеевича Аксакова, Льва Николаевича Толстого и др.

Похожие книги на Гуси-лебеди. Русские народные сказки про животных

В книгу «Гуси-лебеди» вошли русские народные сказки «Гуси-лебеди», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» и «Сивка-бурка». Малыши познакомятся с давними преданиями, переходящими из уст в уста, узнают, как важно послушание, и поймут, что смелость, упорство и смекалка помогут всё преодолшеть. Иллюстрации лучших художников — А. Савченко, С. Бордюга и Н. Трепенок. Для детей до 3-х лет.

Прочитайте малышу знаменитые русские народные сказки «Теремок» и «Пряничный домок» и попросите его назвать вслух те слова, которые заменены картинками. Детки с удовольствием узнают о жизни в теремочке и в пряничном домике, познакомятся с героями, рассмотрят большие картинки, а заодно увеличат свой словарный запас, смогут научиться правильно излагать свои мысли и потренируют воображение!

Сказка про теремок-рукавичку с известнейшими иллюстрациями Е.Рачева.

В книгу «Русские народные сказки» серии «Самые лучшие сказки» вошли самые известные малышам, самые популярные русские народные сказки – «Колобок», «Теремок», «Репка», «Маша и медведь», «Пряничный домик» и другие сказки, которые прошли проверку временем и вошли в круг чтения детей дошкольного возраста. Иллюстрации к сказкам лучших художников А. Савченко, С. Бордюга и Н.Трепенок и других. Для до.

Сказки любят все, потому что каждый человек до конца жизни остается немножко ребенком. В сказках заключена мудрость народа, они помогают понять самые сокровенные устремления народной души. Приглашаем вас в волшебный мир русской сказки. Лучшие русские писатели обращались к этому жанру. Предлагаем вам послушать сказки Антония Погорельского, Сергея Тимофеевича Аксакова, Льва Николаевича Толстого и др.

Гуси-Лебеди

Жили мужик да баба. У них была дочка да сынок маленький.

— Доченька, — говорила мать, — мы пойдем на работу, береги братца! Не ходи со двора, будь умницей — мы купим тебе платочек.

Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей приказывали: посадила братца на травке под окошко, сама побежала на улицу, заигралась, загулялась.

Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крыльях.

Вернулась девочка, глядь — братца нету! Ахнула, кинулась туда-сюда — нету!

Она его кликала, слезами заливалась, причитывала, что худо будет от отца с матерью, — братец не откликнулся.

Выбежала она в чистое поле и только видела: метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом.

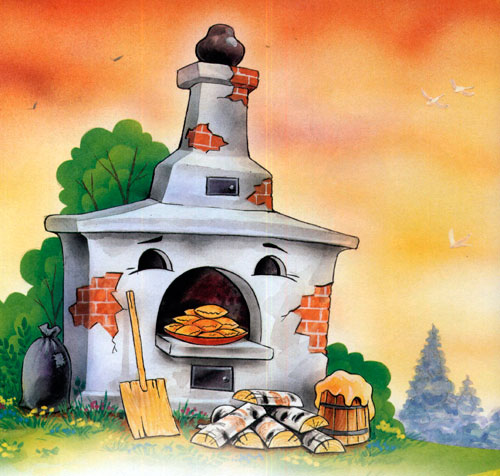

Тут она догадалась, что они унесли ее братца: про гусей-лебедей давно шла дурная слава — что они пошаливали, маленьких детей уносили. Бросилась девочка догонять их. Бежала, бежала, увидела — стоит печь.

— Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели?

— Съешь моего ржаного пирожка — скажу.

— Стану я ржаной пирог есть! У моего батюшки и пшеничные не едятся…

Печка ей не сказала.

Побежала девочка дальше — стоит яблоня.

— Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели?

— Поешь моего лесного яблочка — скажу.

— У моего батюшки и садовые не едятся…

Яблоня ей не сказала.

Побежала девочка дальше. Течет молочная река в кисельных берегах.

— Молочная река, кисельные берега, куда гуси-лебеди полетели?

— Поешь моего простого киселька с молочком — скажу.

— У моего батюшки и сливочки не едятся…

Долго она бегала по полям, по лесам.

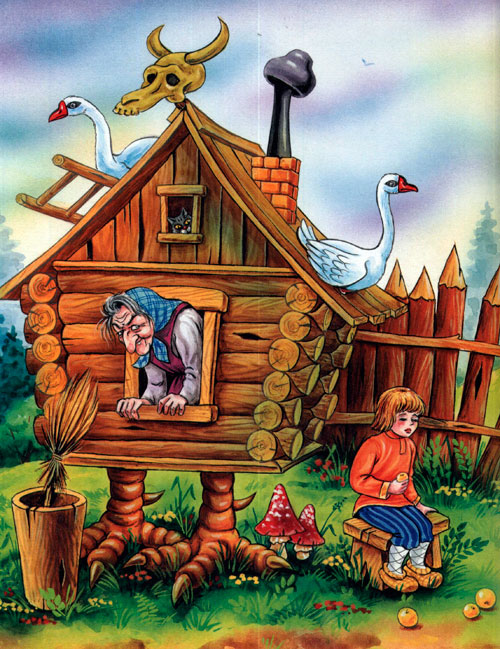

День клонится к вечеру, делать нечего — надо идти домой. Вдруг видит — стоит избушка на курьей ножке, об одном окошке, кругом себя поворачивается.

В избушке старая баба-яга прядет кудель. А на лавочке сидит братец, играет серебряными яблочками.

Девочка вошла в избушку:

— Здравствуй, девица! Зачем на глаза явилась?

— Я по мхам, по болотам ходила, платье измочила, пришла погреться.

— Садись покуда кудель прясть.

Баба-яга дала ей веретено, а сама ушла.

Девочка прядет — вдруг из-под печки выбегает мышка и говорит ей:

— Девица, девица, дай мне кашки, я тебе добренькое скажу.

Девочка дала ей кашки, мышка ей сказала:

— Баба-яга пошла баню топить. Она тебя вымоет-выпарит, в печь посадит, зажарит и съест, сама на твоих костях покатается.

Девочка сидит ни жива ни мертва, плачет, а мышка ей опять:

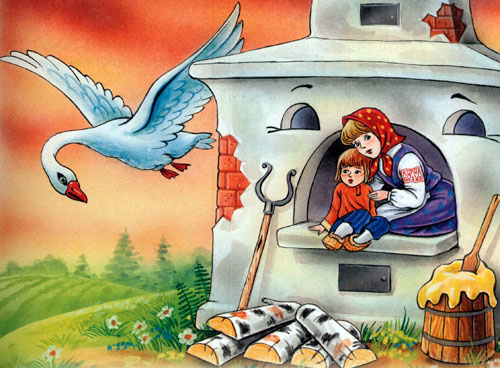

— Не дожидайся, бери братца, беги, а я за тебя кудель попряду.

Девочка взяла братца и побежала.

А баба-яга подойдет к окошку и спрашивает:

Баба-яга баню вытопила и пошла за девочкой. А в избушке нет никого.

— Гуси-лебеди! Летите в погоню! Сестра братца унесла.

Сестра с братцем добежала до молочной реки. Видит — летят гуси-лебеди.

— Речка, матушка, спрячь меня!

— Поешь моего простого киселька.

Девочка поела и спасибо сказала. Река укрыла ее под кисельным бережком.

Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо.

Девочка с братцем опять побежала. А гуси-лебеди воротились, летят навстречу, вот-вот увидят. Что делать? Беда! Стоит яблоня…

— Яблоня, матушка, спрячь меня!

— Поешь моего лесного яблочка.

Девочка поскорее съела и спасибо сказала. Яблоня ее заслонила ветвями, прикрыла листами.

Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо.

Девочка опять побежала. Бежит, бежит, уж недалеко осталось. Тут гуси-лебеди увидели ее, загоготали — налетают, крыльями бьют, того гляди, братца из рук вырвут.

Добежала девочка до печки:

— Печка, матушка, спрячь меня!

— Поешь моего ржаного пирожка.

Девочка скорее — пирожок в рот, а сама с братцем — в печь, села в устьице.

Гуси-лебеди полетали-полетали, покричали-покричали и ни с чем улетели к бабе-яге.

Девочка сказала печи спасибо и вместе с братцем прибежала домой.

Гуси-лебеди

Русская народная сказка «Гуси-лебеди» с иллюстрациями т-ва И. Д. Сытина, 1916 г.

Жил старичок со старушкою; были у них дочка да сынок маленький.

— Дочка, дочка! — говорит мать, — мы пойдём на работу, принесём тебе булочку, сошьём платьице, купим платочек: будь умна, береги братца, не ходи со двора.

Старшие ушли, а дочка забыла, что ей приказывали: посадила братца на травку под окошком, а сама побежала на улицу, заигралась, загулялась.

Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика и унесли на крылышках. Пришла девочка, глядь — братца нету! Ахнула, кинулась туда-сюда — нету. Кликала, заливалась слезами, причитывала, что худо будет от отца и матери, — братец не откликнулся!

Выбежала в чистое поле и увидала, что метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за тёмным лесом.

Гуси-лебеди давно себе дурную славу нажили — маленьких детей таскали; девочка угадала, что они унесли её братца, и бросилась их догонять.

Бежала-бежала, видит — стоит печка.

— Печка, печка! Скажи, куда гуси полетели?

— Съешь моего ржаного пирожка — скажу.

— О, у моего батюшки пшеничные не едятся!

Побежала девочка дальше. Бежала-бежала, видит — стоит яблоня.

— Яблоня, яблоня! Скажи, куда гуси полетели?

— Съешь моего лесного яблочка — скажу.

— О, у моего батюшки и садовые не едятся!

Побежала дальше. Бежала-бежала, видит — течет молочная река, кисельные берега.

— Молочная река, кисельные берега! Куда гуси полетели?

— Съешь моего простого киселику с молоком — скажу.

— О, у моего батюшки и сливочки не едятся!

И долго бы пришлось ей бегать по полям да бродить по́ лесу, да, к счастью, попался ёж; хотела она его толкнуть, но побоялась наколоться и спрашивает:

— Ёжик, ёжик! Не видал ли, куда гуси полетели?

— Вон туда-то! — указал ёж.

Побежала туда девочка, видит — стоит избушка на курьих ножках, стоит-поворачивается.

В избушке сидит баба-яга, сидит и братец на лавочке, играет золотыми яблочками.

Увидела его сестра, подкралась тихонько, схватила и унесла; а гуси за нею в погоню летят; вот-вот нагонят — куда деваться?

Бежит молочная речка, кисельные берега.

— Речка-матушка, спрячь меня!

— Съешь моего кисельку с молоком — тогда спрячу.

Нечего делать — съела.

Речка посадила девочку с братцем под бережок, гуси пролетели, не заметили.

Вышла девочка, поблагодарила молочную речку и опять пустилась бежать с братцем. А гуси воротились, летят навстречу.

Что делать? Беда! Стоит лесная яблоня.

— Яблоня-матушка, спрячь меня!

— Съешь моё лесное яблочко — тогда спрячу!

Съела поскорее девочка. Яблоня её заслонила веточками, прикрыла листочками; пролетели гуси и не видели.

Вышла девочка и опять бежит с братцем, а гуси увидали — да за ней; совсем налетают, уж крыльями бьют, того и гляди — братца из рук вырвут! К счастью, на дороге печка.

— Сударыня печка, спрячь меня!

— Съешь моего ржаного пирожка — тогда спрячу!

Девочка поскорей пирожок в рот, а сама с братцем в печь, и спряталась в устьеце.

Гуси полетали-полетали, покричали-покричали, да ни с чем и улетели.

А девочка выскочила с братцем из печи да скорей домой побежала. Да хорошо ещё, что успела прибежать во-время, а то тут и отец с матерью вернулись.

Кто такие «гуси-лебеди» из русской народной сказки

Все мы с детства помним этот сказочный сюжет. Но зачем мирным перелётным птицам похищать ребёнка? Ладно бы какого-нибудь царевича, но ведь в сказке речь идёт об обычной крестьянской семье. Почему бабе-яге в этой сказке служат не совы или какие-нибудь хищные птицы? И почему они так странно называются «гуси-лебеди», это же два разных биологических вида и крестьяне их вполне различали?

Дело в том, что речь идёт вовсе не о птицах. У кого было прозвище «дикие гуси» в двадцатом веке? У наёмников. Думаете, это прозвище появилось совсем недавно? Как бы не так. Английский дипломат Джайлс Флетчер, посещавший Россию в XVI веке, по возвращении в Англию написал книгу о нашей стране, она так и называлась: «О государстве Русском». В ней есть такие примечательные слова:

Русские защищают свою страну и земли, ими приобретенные, а крымские татары делают на них набеги один или два раза в год, иногда около Троицына дня, но чаще во время жатвы. Когда идет войной сам Великий или Крымский Хан, то ведет он с собой огромную армию в 100 000 или 200 000 человек. В противном случае, они делают кратковременные и внезапные набеги с меньшим числом войска, кружась около границы, подобно тому, как летают дикие гуси, захватывая по дороге все и стремясь туда, где видят добычу.

Обложка книги Флетчера издания 1643 г.

Как видим, татарские конные банды сравниваются именно с дикими гусями. То есть уже в то время подобное сравнение было в ходу. А крымские татары производили свои набеги именно за пленными, которых потом продавали в рабство на восточных рынках. Так что сказка имеет под собой историческую основу — в отсутствие взрослых защитников на деревню налетела конная банда и забрала ребёнка в качестве добычи. Сестра мальчика благоразумно спряталась в этот момент, а её братец не успел.

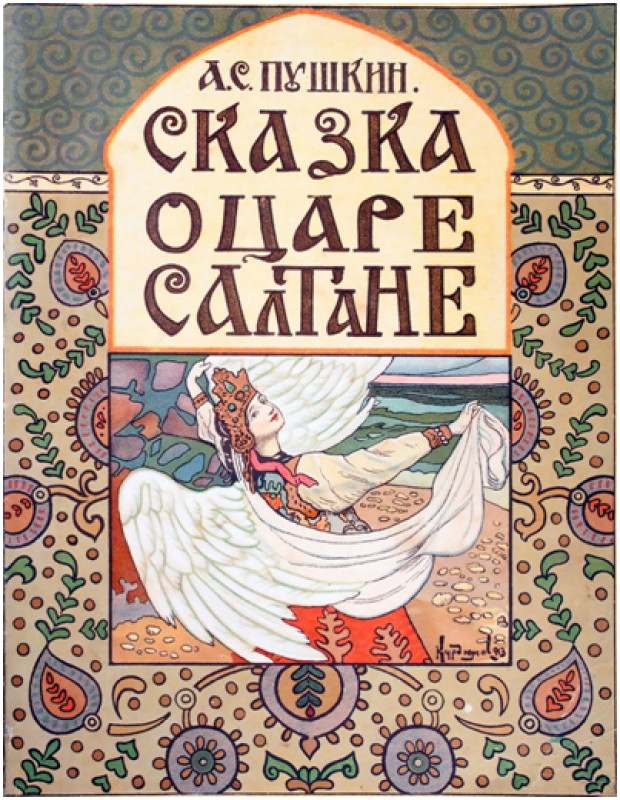

Тут вспоминается другая сказка, уже литературная, про царевну-лебедь. Пушкин её написал на основе русской народной сказки. Причём действие сказки имеет чёткую географическую привязку. Царь Салтан — это турецкий султан. По сюжету, некий молодой человек спасает лебедь от коршуна, подстрелив последнего. Лебедь превращается в красавицу, да ещё и волшебницу, которая помогает юноше стать царём, а затем обрести разные чудесные предметы, о которых он узнаёт со слов «сватьей бабы Бабарихи». К ней мы ещё вернёмся, а пока рассмотрим образ царевны-лебедя.

Коршун и дева из современной сказки. Иллюстрация к «Ведьмаку» А. Сапковского.

Если гуси-лебеди это разбойники, то царевна-лебедь оказывается предводительницей летучей банды. За ней гнался некий «коршун», то есть посланец местного правителя, которого главный герой подстрелил из лука. А ведь наш герой царского рода и сам вполне может претендовать на роль местного царя, что и происходит, когда девица разбирается в ситуации и оказывает ему помощь. Кстати, эта «лебедь» и сама скорее всего происходит из знатного, а то и царского рода, не зря же она названа «царевной». Вполне возможно, что власть захватил некий узурпатор, а ей с небольшим отрядом преданных джигитов пришлось скрываться, до встречи с Гвидоном. А потом они устроили переворот и Гвидон сам сел на трон, в конечном итоге взял деву-лебедь замуж.

Средиземноморские пираты.

«Тридцать три богатыря» из моря тоже не представляют собой ничего чудесного. Это команда пиратского корабля, причём весьма удачливого, судя по их драгоценной броне. «В чешуе» означает в чешуйчатом доспехе, причём богато украшенном, раз оно сверкает на солнце «как жар». Такой доспех стоил очень дорого, но и защиту обеспечивал неплохую. Вернёмся теперь к пресловутой «сватьей бабе Бабарихе». Сватьями называли родных одного из супругов по отношению к другому супругу. То есть она — мать трёх сестёр, которые «пряли поздно вечерком», когда царь Салтан (то бишь султан) прогуливался под их окнами. Точнее, мачеха, ведь будь она им родной матерью, то приходилась бы родной бабушкой Гвидону, о чём было бы прямо сказано. Или же две остальные девицы ей родные дочери, а мать Гвидона приёмная, в таком случае понятно неприязненное отношение к ней.

«Бабр», символ города Иркутска.

Но откуда такое странное имя или прозвище — Бабариха? Бабр — это тигр. Вернее, так называли всех крупных кошачьих: тигров, барсов, гепардов. В переносном смысле на Востоке «царским тигром» называли командира царских телохранителей. По сути, этот пост аналогичен посту префекта преторианцев в древнем Риме. То есть Бабариха может быть вдовой полководца, занимавшего этот высокий пост. Это объясняет её осведомлённость (от мужа могли остаться связи в разведке) и влияние при дворе султана.

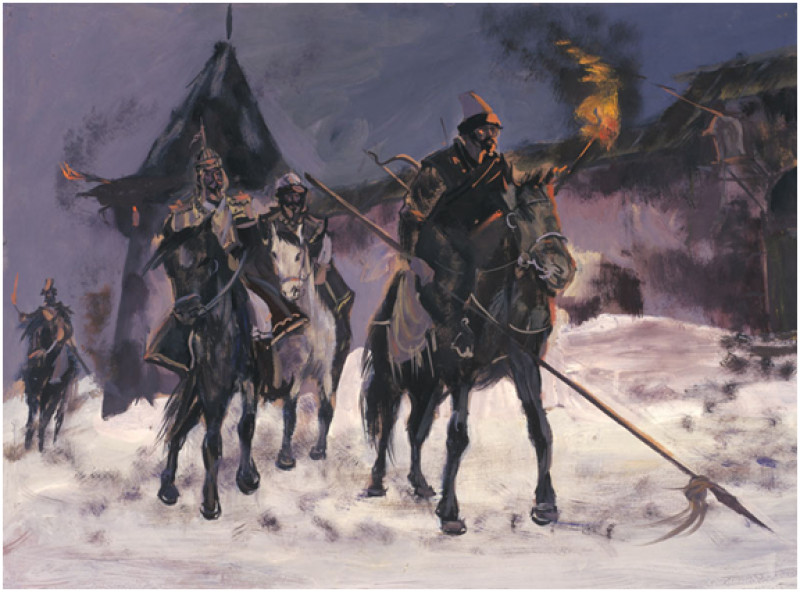

Налёт гусей-лебедей, наёмников Бабая-аги.

Если вернуться к «гусям-лебедям», то вспомним, что они служили бабе-яге. Поскольку, как выяснилось, речь идёт о татарских налётчиках, то баба-яга здесь не имеет отношения к лесной колдунье. Это «бабай-ага», в буквальном переводе с тюркского «уважаемый дед», а по смыслу скорее «пожилой господин». Наши дикие степные гуси-лебеди доставляют ему всю добычу, включая рабов и заложников. Девочке удаётся спасти своего брата из плена исключительно чудом. На то она и сказка, чтобы всё кончалось хорошо.