Сказки про уральскую природу

Бажов Павел. Синюшкин колодец

Действие сказа Павла Бажова «Синюшкин колодец» происходит в окрестностях поселка Зюзелка близ Полевского (Свердловская область).

Бажов Павел. Чугунная бабушка

Против наших каслинских мастеров по фигурному литью никто выстоять не мог. Сколько заводов кругом, а ни один вровень не поставишь. Другим заводчикам это не вовсе по нраву приходилось. Многие охотились своим литьем каслинцев обогнать, да не вышло.

Возьмитель Константин. Топонимика от Луки

«Сказки» Константина Возьмителя. Все места существуют в реальности и находятся в окрестностях города Североуральска (Свердловская область).

Володина Светлана. Сказки древней Чердыни

Сказки чердынской писательницы Светланы Володиной.

Голохвастова Юля. Сказки

Сказки школьницы Юлии Голохвастовой из Чердыни (Пермский край).

Пермяк Евгений. Быль-небыль про железную гору (г. Благодать в Кушве)

В основе сказки писателя Евгения Пермяка легенда об истории открытия вогулом Степаном Чумпиным богатого месторождения магнитного железняка на горе Благодать (ныне в г. Кушва Свердловской области) и расправы над ним соплеменниками.

Пермяк Евгений. Негоримая скатерть

Сказка писателя Евгения Пермяка об открытии асбеста в XVIII веке на Среднем Урале.

Пермяк Евгений. Сказка-присказка про родной Урал

Сказка Евгения Пермяка про происхождение Уральских гор.

Пермяк Евгений. Шумливое море

О чем только не рассказывает Говорливый камень на реке Вишере! Хорошая у него память. Он знает даже и то, что было много миллионов лет тому назад.

Как остаться на связи

Наши страницы и сообщества в социальных сетях и сервисах.

Вариант — рассылка по электронной почте.

Права на опубликованные материалы, а также на отдельные элементы оформления сайта принадлежат их авторам и охраняются Гражданским кодексом России © 2011–2021.

Основатель и руководитель «Ураловеда» — Павел Распопов. Электронная почта проекта: uraloved@mail.ru.

«Ураловед» развивается при поддержке неравнодушных и заинтересованных участников и благотворителей.

Заметили ошибку? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl Enter.

Сказки про уральскую природу

Всем и каждому известен великий русский писатель – Павел Петрович Бажов, сказы которого были посвящены Уралу.

Павел Петрович Бажов родился 27 января 1879 года на Урале в семье рабочего Сысертского завода. Имя П.П. Бажова неотделимо от Урала, от уральской природы, истории, культуры и самосознания уральцев. В произведениях П.П. Бажова воплощена душа этого могучего края, образ которого через творчество писателя раскрывается для всех россиян, прививая тем самым любовь к Родине, патриотизм, а так же некоторые знания географии Урала.

События, отраженные в сказах писателя, разворачиваются на его малой родине, в пределах Сысертского заводского округа. Вот как описывает свою малую родину писатель: «По документам, в Сысертской заводской даче считалось 239 707 десятин 426 квадратных сажен, то есть около 2 500 квадратных километров. Небольшие увалы, отроги Уральского хребта, густо покрытые сосновым лесом, со всех сторон окружали завод и так “ловко стали” около речки, что дали возможность легко ее запрудить. Четыре заводских пруда имеются на этой маленькой речке: Верхнезаводской — самый большой, Сысертский, на котором стоит главный завод округа, Механический и Ильинский.

По числу прудов было и фабричных заведений. Верхний завод готовил, главным образом, шинное узкополосное и круглое железо. Ильинский “гнал кровлю”. В Сысертском наряду с прокаткой сортового железа работали и доменные печи. Механическая обслуживала потребности завода в токарных и слесарных изделиях.» (Уральские были).

Это поистине сказочные места Среднего Урала. Тут и овеянная легендами Азов-гора, и Марков камень, и Думная гора, где, по преданию, думал думу сам Пугачев. Неподалеку одно из богатейших в прошлом месторождений медного колчедана и малахита — Гумешевский рудник. На Думной горе маленький Павел Бажов слушал поэтические сказы дедушки Слышко — караульщика В.А. Хмелинина. Старик рассказывал о Хозяйке Медной горы, о девке Азовке, о волшебном змее Полозе. Эти образы стали основой сказов «Малахитовой шкатулки».

Настоящая география и история Урала, задействованная в сказах, не только хорошо воспринимается на слух, но и очень хорошо запоминается, внося таким образом и образовательный элемент в процесс чтения. В своих сказах писатель не употребляет слова «экология», но отдельные экологические проблемы и проблемы взаимодействия человека и природы являются фоном, на котором разворачиваются события сказов и очерков. Павел Петрович воспевает творческий труд и человека труда, а в процессе труда — особенно в таких его отраслях, как горнодобывающее, металлургическое производство и камнерезное искусство — человек вступает в непосредственный контакт с природой. Этот контакт может носить разные формы: покорение природы, подчинение природе, содружество с ней. Именно форма содружества с природой наиболее целесообразна с экологической точки зрения, и это проходит красной нитью по всем сказам «Малахитовой шкатулки». Мастер находит себя, чувствует удовлетворение от своего труда именно в тех случаях, когда он действует в согласии с окружающим миром, что конечно учит и читателей быть так же бережными с природой.

Несомненно читателя поражает цветовое богатство сказов П.П. Бажова. В них дается богатое переплетение цветов: охряные блики и пламенеющая киноварь, певучий синий цвет рядом с мерцающим золотом, многообразные оттенки и переливы зеленого и, наконец, контрастные сочетания черного и белого — такова гамма красок в сказах «Малахитовой шкатулки». Все это открывает глаза внимательного читателя на красоту русской природы, красоту Урала и заставляет по-новому взглянуть на привычное природное окружение, понять его ценность.

В сказах поэтически выражено отношение человека к природе через дружбу горщиков с «тайной силой» — Хозяйкой Медной горы, которая обучала горных мастеров; с ящерками, с Великим Полозом — огромным змеем, во власти которого находится всё золото, с его дочками Змеевками, с бабкой Синюшкой, которая охраняет колодец, а в нем камни-самоцветы, Голубой змейкой, Огневушкой-Поскакушкой, козликом Серебряное Копытце. Эти образы рисуются пером писателя как проявления природы, одушевленные человеческой фантазией. Герои сказов не преклоняются перед тайнами природы, не объявляют их непознаваемыми. Они не противостоят силам природы, а работают с ними в тесном содружестве, используют их, чтобы показать, насколько богата и разнообразна природа, сколько благ она может подарить человеку при правильном, бережном отношении к ней. Интересно, что взгляды писателя на взаимоотношения человека и природы находятся в русле концепции поссибилизма, выдвинутой на рубеже ХIХ и ХХ вв. известным французским географом Видалем де ла Блашем. «Природа, — утверждал Видаль, — и ставит пределы, и предоставляет возможности для своего освоения, но способы человеческого воздействия и приспособления к этим данным условиям зависят от его собственных традиций и образа жизни» Именно эту мысль, выраженную в художественной форме (и это особенно ценно для целей образования), мы повсеместно находим в сказах П.П. Бажова.

Период творчества писателя совпал с тем временем, когда в сознание советских людей внедрялась мысль о необходимости покорения природы и борьбы с ней. Несмотря на это, сказы показывают пример экологического сознания писателя. В этом и состоит их воспитательная и образовательная ценность. Традиционное российское образование, ориентированное преимущественно на умственное развитие учащихся через усвоение знаний, умений и навыков, в последние годы уступает место личностно ориентированному обучению, которое предполагает развитие у детей эмоционально-образного мышления через осуществление культурологического подхода. Этот подход в качестве одной из важнейших задач педагогического процесса определяет интеграцию личности в культуру, в частности и на уроках экологического содержания.

Сообщение школьникам экологической информации традиционно является основным методом экологического образования. Однако эти сведения оказываются значимыми для личности, только если они эмоционально окрашены. Отображение природного объекта или явления в художественном образе — это опыт непрагматического взаимодействия с природой.

Таким образом, сказы П.П. Бажова позволяют на уроках географии, литературы успешно решать задачу развития творческого и художественно-образного мышления, эмоционально-чувственного и ценностного отношения к окружающему миру как основы формирования экологического сознания у учащихся. К сожалению, до наших дней, творчество П.П.Бажова не имело продолжения, которое и дальше раскрывало бы нашим детям всю полноту истории богатства нашего края. За этот период нашим детям насаждалась западная культура ценностей, не имеющая ничего общего с нашими уральскими корнями и историей нашей Родины.

В настоящее время начинающий автор Кириллов Дмитрий Юрьевич – потомок известной фамилии Кирилловых, которая знаменита владением исторического Кунарского дома (произведение деревянного и кузнечного зодчества, которое сейчас украшает Свердловскую область в Невьянском районе в с. Кунара). Дмитрий Юрьевич решил продолжить творчество наших уральских «мастеров» и вернуть детям незаслуженно забытую Уральскую сказку в современном жанре с новыми героями.

Помимо достижения интересных и захватывающих сюжетов произведений у начинающего писателя стоит цель обучающего характера, а именно путем красочного описания природы Урала и его истории раскрыть сущность родного края.

Сейчас, в рамках нового проекта «Возвращение Уральской Сказки», вышло первое издание дебютной книги «Тайна Волшебного Изумруда».

В этой книге участвуют около 30 новых сказочных героев и персонажей, положительные из которых своими действиями и поступками служат примером для подражания нашим юным читателям.

Высокую оценку писательского проекта «Возвращение Уральской Сказки» и в частности книге «Тайна Волшебного Изумруда» дала родственница Павла Петровича Бажова – Надежда Ивановна Бойкова (Бажова), считая автора проекта Кириллова Дмитрия Юрьевича продолжателем дела великого уральского писателя-сказочника.

Поэт, детский писатель

Д. Ю. Кириллов

Сказки народов Урала

Сказки народов Урала

для детей

Посвящаются внучке Даша

Сказки народа Урала сочинены автором на мифах, поверьях и суеве-рия славян и других народов по материалам Александра Афанасьева. Его годы жизни (1826 – 1871 г.г.).

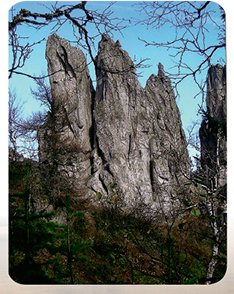

Молодой воин Эладис ехал на коне за гусиным пером, которое указывало ему путь. Он заехал на коне в лес предгорья. От летнего ветра слегка качались верхуш-ки высоких елей, издавая тревожный шелест, словно, предчувствуя беду. Слышны свисты и трели лесных птиц, передавая свои серенады, с какой – то жалостью, слов-но прощаясь с кем – то.

Тропа по которой ехал Эладис, уходила всё дальше от деревни и уводила в лес к вершине горы… Чем дальше и выше поднимался воин с конём, тем труднее было продвигаться вперёд. Эладис слез с коня и вёл его за повод уздечку. Днём моло-дой воин шёл с конём за гусиным пером, ночью устраивались на привал для отды-ха и ночлега. Сумка знахарки Фаям служила источником питания и укрепляла силы.

Во время пути их сопровождали лесные звери, это медведи, волки, лисы, зайцы и другие звери. Во круг них перелетали с дерева на дерево разные птицы, тревожно стрекача свои трели…

Звери и птицы чувствовали, что молодой воин защитит их от надвигающей беды…

Так шли они три дня с привалами на три ночи. В полдень на четвёртый день они подошли к высокой скале. Было хорошо видно, как дымилась вершина горы Змея Горыныча.

Эладис увидел, что его встречает древний старец с седой бородой и длинными седыми волосами. Он приветствовал молодого воина, подняв правую руку вверх, в левой руке у него была деревянная трость.

Эладис возвращался в свою деревню на своём коне в сопровождении лесных зверей и птиц. Они радостно издавали звериные звуки, а птицы свои трели. Лес ла-сково сопровождал молодого воина Эладиса лесным шелестом своих ветвей.

Эладиса, победителя трёхглавого Змея Горыныча, встречала вся деревня с древ-ней старушкой Фаям. Всё жители радовались победе Эладиса над трёхглавым Змеем Горынычем.

Эладис женился на соседской девушке Юлии. У них рождались дети, внуки и пра-внуки…

Однако, Эладис продолжал зорко следить за вершиной горы Змея Горыныча, чтобы жители деревень Уральских гор жили спокойно и счастливо…

В старинных сказаниях говорилось и передавалось из поколения в поколение, что Огонь – это дар Богов Неба людям.

Это было давно, тысячи лет назад, когда народ верил во многих Богов и покло-нялись им. Боги Солнца, Огня, Луны, Ветра, Воды считались у них основными. Ве-рили и в других Богов стихии природы Земли…

На склоне гор Урала находилось много селений. Население занималось домаш-ним хозяйством, охотой и рыбной ловлей. Растили детей, внуков и правнуков.

В те далёкие времена люди особенно поклонялись и молились Богу Огня.

Плевать на огонь – величайшее нечестие: за такое оскорбление святыни на губах и языке виновного высыпают прыщи, называемые в областных наречиях «огник» и «жыжка»; детям обыкновенно говорят: «Не плюй на огонь, а то огник выскочит!».

Не должно кидать в огонь ничего нечистого – ни соплей, ни кала; парша на теле приписывается действию огня, наказующего за подобные проступки.

Горящую лучину или свечу должно гасить благоговейно: пламя задувать губами, нагар снимать пальцами, а уцелевший остаток бережно класть на место; погасить же огонь как попало, т. е. ударить лучину о пол или затоптать её ногой, считается большим грехом, за который раздражённая стихия отплатит пожаром в доме нечес-тивца.

Когда метут печь веником, и он загорится – то не следует затаптывать пламя но-гами, а залить водой. Кто разводит в печи огонь, тот по народному поверью, обя-зан совершить это молча и не оглядываясь; не то огонь, карая за нарушение долж-ного благоговения, выйдет из печи и зажжёт избу. И ещё много, много народного поверий, связанного обращением с огнём.

Сказки про уральскую природу

Иногда сказка придумана так давно, что никто уже и не помнит автора, а история живет своей жизнью. Предлагаем вам познакомиться со сказками, которые сочинили юные путешественники — ученики челябинской литературной студии «Апельсин» гимназии № 26. Может быть, им тоже суждено стать легендами Урала.

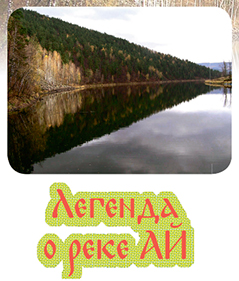

Когда-то давным-давно на земле не было животных, все они жили на небе рядом с Луной и иногда спускались на землю, чтобы попить воды и поесть ягод и грибов. Однажды спустилась с неба змея, напилась-наелась, и вдруг ее увидел человек, испугался и решил поймать ее, пока она бед не натворила. А змея тоже испугалась, поползла и стала звать Луну: «Сестрица, спаси меня! Я ничего плохого не сделала!» Заплакала змея. Сверкнула слезинка — увидела ее Луна, услышала просьбу о помощи. Обернулась змея рекой, и понесла река свои серебряные воды вниз с горы, извиваясь между скал и деревьев. Так и бежит до сих пор, а люди назвали реку Ай — «Лунная».

Алиса САЛТЫКОВА, 6/3 класс

Когда-то Луна была цветком, росла она на небе и ярко освещала путь всем и днем, и ночью. В одной пещере жил медведь,

Луна боялась медведя и стала распускать свои лучи только ночью. А гора, на которой Луна цветет, стала называться Таганай — «подставка для Луны».

Вероника КОНОВАЛОВА, 6/3 класс

Между высоких гор на берегах небольшого озера жило племя рыбаков и охотников. Родилась в нем однажды девочка необычайной красоты. Многие охотники хотели завоевать ее сердце. Даже вождь племени, могучий богатырь Таганай, который повелевал горами, хотел взять ее в жены. Но красавица полюбила отважного охотника Акбулата.

Однажды, когда Акбулат был в лесу, красавица пришла на берег озера и увидела свое отражение в воде. Девушка удивилась: до чего же она красива! Зачем ей Акбулат? Она достойна стать женой Повелителя гор! И красавица забыла об Акбулате. Но ее сердце, возмущенное изменой, вдруг сильно забилось, выскочило из ее груди и растворилось в бездонной глади озера, а сама красавица окаменела. С тех пор озеро стали называть «Юрак-куль» — «озеро потерянного сердца», или «Сердце-озеро».