Русская старина

(сайт сказок)

Воронежские народные сказки и предания

Подготовка текстов, составление, вступительная статья и примечания А. И. Кретова

СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ

3. Лысычка-сыстрычка и вовчик- братик (читать)

4. Про козу лохматую (читать)

5. Сказка про козлятушку-малятушку (читать)

7. Дед, медведь и лиса (читать)

8. Жил жилец, на кучке дворец (читать)

9. Котифантий иванович (читать)

11. Мальчик и волки (читать)

12. Волк, лиca и медведь (читать)

16. Сказка про зверей (читать)

18. Сказка про камбалу (читать)

ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ

20. Про сынка ивашечку (читать)

24. Иван и прекрасная принцесса (читать)

25. Младшая сестра и ее доля (читать)

26. Сказка про машеньку (читать)

27. Чудесная дудочка (читать)

29. Сказка про марка богатого (читать)

32. О двух близнецах (читать)

33. Сказка о двух охотниках и красавице-царевне. (читать)

34. Волшебный перстень (читать)

35. Иван бесталанный и елена премудрая (читать)

37. Безрукая царевна (читать)

39. Царь и сын-богатырь (читать)

40. О богатыре святославе (читать)

41. Колдун и парнишка (читать)

42. С чего кукушка у нас завелась (читать)

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ СКАЗКИ И АНЕКДОТЫ

45. Про бедного мужика и барина (читать)

49. Сказка о семене тыре (читать)

50. Про глупого барина (читать)

51. Сказка про помещика (читать)

52. Сказка про анюту (читать)

56. Царь и капризная невеста (читать)

57. Солдат и капризная невеста (читать)

58. Солдат варит кулеш (читать)

60. Иван-дурачок и марья-королевна (читать)

61. Как царевич ковры вышивал (читать)

62. Ванечка, миленький (читать)

66. Цыган и галушки (читать)

67. В поисках чертовой матери (читать)

72. Почему стариков перестали убивать (читать)

77. Сказка о жадном попе и хитром работнике (читать)

79. Не даешь сала, а нива встала. (читать)

80. Про жадного попа (читать)

82. Уха от святого духа (читать)

84. Проклятые собаки (читать)

85. Про попа и про корову (читать)

86. Про попа трусливого и мужика хитрого (читать)

87. Про жадного попа и хлеб (читать)

90. Про святого мужика (читать)

93. Сказка про воробья (читать)

94. Пошел козел за лыками (читать)

95. Чья собака лучше (читать)

96. Кто не работает, тот не ест (читать)

100. Свидание гитлера с русским (читать)

101. Один ум хорошо, а два дурака лучше (читать)

102. Василиса прекрасная и баба-яга (читать)

ПРЕДАНИЯ

106. О происхождении названия с. аношкино (читать)

107. (1). О происхождении названия с. бычок петропавловского района (читать)

108. (2). О происхождении названия с. бычок петропавловского района (читать)

109. О происхождении названия пос. желдаковка павловского района (читать)

110. (1). О происхождении названия с. избище (читать)

111. (2). О происхождении названия с. избище (читать)

112. О происхождении названия с. костино-отделец (читать)

113. О происхождении названия с. купянка (читать)

114. Об улице в хуторе безыменный павловского района (читать)

115. О происхождении названия рамонь (читать)

116. О происхождении названия с. большой мартын (читать)

117. (1). О происхождении названия реки хава (читать)

118. (2). О происхождении названия с. рождественская хава (читать)

119. (3). О происхождении названия с. рождественская хава (читать)

120. (4). О происхождении названия с. рождественская хава (читать)

121. О происхождении названия с. семилуки (читать)

122. О происхождении названия раб. пос. таловая (читать)

123. О происхождении названий тойда, старая тойда (читать)

124. О происхождении названия реки усмань (читать)

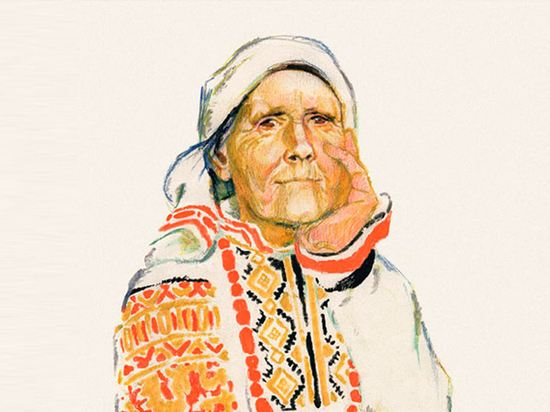

Воронежские сказки: жила-была Куприяниха

«Ладно, — думает барин, — была, не была. Побрешу, авось жив останусь».

Встал он на четвереньки и начал собакой брехать. «Да ты, барин, — говорит мужичок, — пуще бреши. Нешто так медведя проймешь»? Барин брешет, изо всех сил старается. «Пуще, пуще, барин, бреши! Побреши, побреши да повой»! И брешет барин, и воет, а сам думает: «Лишь бы живым остаться».

Краснеть начал от натуги, глаза навыкат пошли. Пена изо рта. Из последних сил выбивается, а все брешет. Вот подъезжают они, а это поперек дороги сосна…»

Это фрагмент из сказки «Как барин собакой брехал» из знаменитого сборника сказок бабушки Куприянихи. Мне в детстве родители много читали сказок, но не помню, были ли «в списке» истории Анны Куприяновны Барышниковой.

Сегодня книжку «Сказки А.К. Барышниковой (Куприянихи)» интернет-магазины предлагают едва ли не за тысячу рублей. Это за объем-то меньше ста страниц. Но оформление, правда, роскошное и бумага мелованная.

К стыду своему, совсем недавно узнал я, что сказочница эта — практически землячка — родом из столицы Черноземья Воронежа. И решил вот пошарить по интернету да узнать поподробнее, что это за личность. Оказалось, судьба Куприянихи тоже похожа на сказку. Немного грустную…

«Дети села Большая Верейка, под Воронежем, обожали слушать истории «тетки Анюты», а позже «бабушки Куприянихи» — так называли Анну Куприяновну Барышникову. И она задорно, с прибаутками, поговорками, рифмованными зачинами и концовками рассказывала ребятам про капризную княжну, смелого Ивана — мужицкого сына, прекрасную Марью-королевну, находчивого солдата, глупого великана…». Так завлекают читателя в книжной аннотации.

Родилась Анна Куприяновна Барышникова (бабушка Куприяниха) 24 августа 1868 года в небольшой деревне Чуриково, расположенной близ села Большая Верейка Землянского уезда Воронежской губернии (ныне Рамонский район) в семье безземельного крестьянина Куприяна Левоновича Колотнева.

Семья никак не могла выбиться из нужды. Единственное, чем не обделила их судьба, — талантом сказителей. Рассказывал сказки дед Леон, да такие, что не раз по барскому приказу был порот. «Уж очень у него сказки-то были озорные: все про бар да попов».

Славился как рассказчик и ее отец Куприян. «Занятны сказки были, — вспоминала Анна Куприяновна. — За свои сказочки мой отец немало подарков получал. Поедет в Воронеж: и там сказывает на постоялых дворах, в трахтирах. Везде его привечали, как гостя дорогого. Муку в пекарню привезет, а пекаря рады: «Дядя, — говорят, — Куприян приехал, опять будет сказки сказывать». Когда он сказки говорил, работа тогда лучше спорилась, так что хозяин его на ночную смену оставлял сказывать. За это он нам кренделей возил».

Воронежская область считается родиной более чем 250 русских народных сказок. Более 120 из них сохранила и рассказала Анна Куприяновна Барышникова. Имя бабушки Куприянихи стоит в почетном ряду еще с одной воронежской сказительницей — Анной Николаевной Корольковой, а также собирателем сказок Александром Николаевичем Афанасьевым. Неспроста создатель теории относительности, нобелевский лауреат Альберт Эйнштейн писал: «Если вы хотите, чтобы дети были еще умнее — читайте им больше сказок».

Анна Куприяновна, Куприяниха по-уличному, вышла замуж в село Большая Верейка. Родила десятерых детей, пятерых схоронила, овдовела рано. Жила бедно, тяжело, самой приходилось детей поднимать на ноги.

Но сказку, полюбившуюся с детства и перенятую от отца, не забывала. «Праздничек придет, дети соседские играть выбегут, а моим не в чем на улицу показаться: ни одежонки, ни обувки, как есть, все раздеты да разуты. Зазову я соседских детей к себе в дом, зачну им сказки сказывать, сидят они, слухают, — так и день пройдет».

Биография бабушки Куприянихи известна из ее собственных воспоминаний, которые она надиктовала после Великой Отечественной вой-

ны. Кстати, во время войны Барышникова и сама сочиняла сатирические сказки. Есть сказы и о новой советской жизни — о Всесоюзной сельскохозяйственной выставке и «Москва красная — столица прекрасная». Но главным в ее творчестве оставались сказки народные.

Во время войны Анна Куприяновна вместе со своими земляками попала в концлагерь в Касторном. Немцам она, поскольку личностью была известной, назвалась Анной Кирилишной Колотневой (по фамилии отца).

Сказочницу Куприяниху для науки открыла в 1925 году ленинградский фольклорист Надежда Гринкова. Собирательница была покорена артистизмом сказительницы.

«Барышникова рассказывает сказки с соблюдением всей обрядности, понимает рассказывание как художественную передачу известного ей сюжета. Все действующие лица сказки говорят особым голосом, всегда отличишь, басит ли это Иван-дурак, говорит ли с чувством, с толком, с расстановкой Иван-царевич или какой-нибудь другой герой. Сказки Куприянихи полны размеренной и рифмованной речи, порой они звучат как раешные стихи, порой почти поются».

О сказках Барышниковой узнали и другие фольклористы, после чего Анну Куприяновну пригласили в Воронеж, где она выступала в Доме печати, в клубах и школах.

Анна Барышникова участвовала во Всекарельском совещании сказителей в Петрозаводске. На ее долю выпали почести и уважение, которыми были окружены народные сказители в тридцатые годы. В 1938 году Анна Барышникова была принята в члены Союза писателей СССР (будучи совершенно неграмотной), награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Анну Куприяновну пригласили в Москву, где она выступила в Институте философии и литературы, в Государственном литературном музее, в Союзе писателей, в Доме самодеятельного искусства.

После того, как сказительница сошла со сцены одного из столичных театров, режиссер труппы, помолчав, повернулся к сидящим в зале актерам и сказал: «Учитесь! Простая деревенская бабка, а как импровизирует!». Были сделаны и граммофонные записи.

Но, несмотря на признанный успех, родственники с неохотой общались со ставшей вдруг популярной Анной Куприяновной. На родине ее недолюбливали. Считали выскочкой. К тому же, кроме таланта сказочницы, у нее еще один талант имелся — она могла словом вылечить или, наоборот, наслать болезнь. Таких людей боятся.

…Анна Куприяновна Барышникова скончалась 23 августа 1954 г. и была похоронена в Землянске (Семилукский район). На доме, где она жила, установили мемориальную доску.

Сказка Куприянихи про немцев

Сидел Гитлер на лугу, ел конскую ногу. Вот тебе, гадина, свежая говядина! Он на красноармейцев злится, а во сне ему снится: будто занял он весь русский мир, помногу земли своим генералам и офицерам подарил. Пробудила его русская катюша от сна, стала ему жизнь не мила. Схватил он свои тряпки, бежал с русской земли без оглядки. А красноармейцы следом идут, в спину ему из автоматов бьют. Гонят с русской земли немецких панов, бегут те без штанов. Оглянулся немецкий солдат: «Я, русь, не виноват». Красноармейцы ему говорят: «Как же ты, сволочь, не виноват? Ты наших детей хватал, в колодезь кидал. А в старых стариков без жалости штыки втыкал. Вы, фрицы вонючие, людей дюже мучили. Думали нашим русским богатством нажиться, да пришлось вам подавиться». Некуда немцам деваться, стали они в воду кидаться. Там их рыба встречает, по одному глотает. Думал Гитлер, что напал на овец, а теперь ему самому конец.

Русская старина

(сайт сказок)

Воронежские народные сказки и предания

В то же время вряд ли кто станет оспаривать, что в наши дни услышать народную сказку становится все труднее и труднее. Принято даже считать, что сказка, давно пережив пору своего расцвета, с каждым годом все стремительнее уходит из жизни, предается забвению, забывается, как и некоторые другие жанры народного поэтического творчества. Но, думается, «хоронить» сказку еще рано. В известной степени судьба сказки сродни судьбе народной песни, уходом из жизни которой более ста лет назад были уже всерьез обеспокоены и ее почитатели, и специалисты. Но, как мы знаем, народная песня жива и сегодня, претерпев, правда, целый ряд существенных изменений и в плане выполнения ими бытовых функций, и в жанровом отношении. Тоже самое можно сказать и о народной сказке.

Но ведь их появление и формирование как сказочниц были бы просто невозможны без вполне определенных и глубоких фольклорных традиций, присущих воронежской земле. Не случайно о сказочных традициях, как и о сказочном репертуаре Воронежской области и до сих пор судим, главным образом, по репертуару А.К. Барышниковой и А.Н. Корольковой, хотя сами традиции, как и воронежский сказочный репертуар, несомненно, и богаче, и значительнее. Любопытен в связи с этим и такой факт. В 1974 г. в Забайкалье было записано несколько сказок от Устиньи Федоровны Сычевой (80 лет). Сама она переехала в Забайкалье из Воронежской области в 30-е годы и, как признает, рассказанные ею сказки восходят «к репертуару воронежских сказочников» (Русские сказки Забайкалья. Подготовка текстов, составление, предисловие и примечания В.П. Зиновьева. Вст. статья В.Г. Распутина. Иркутск, 1983, с. 326. Мы не останавливаемся здесь на сходстве записанных от У.Ф. Сычевой сказок с воронежскими вариантами, поскольку это особый вопрос.).

Ясно, что пронести почти через всю жизнь содержание сказок и помнить их вдали от родных мест можно только при наличии устойчивых сказочных традиций в Воронежской области.

Не менее убедительным фактом наличия сильных сказочных традиций в Воронежской области является и то, что в памяти отдельных рассказчиков до наших дней сохранились традиционные сказки, которые раньше не были зафиксированы. Некоторые же из сказок в науке были известны только как бытующие на Украине, а иные и вообще были неизвестны (Образцы таких сказок есть и в настоящем сборнике. См. «Примечания».). Собирание, как и публикацию сказок, необходимо продолжать как для выявления новых сюжетов, так и для определения жизнеспособности и изменяемости уже зафиксированных ранее сюжетов, выявления закономерностей контаминации (соединения) различных сюжетов в одну сказку и т. д.

Сборник составлен на основе записей, сделанных в последние полтора-два десятилетия студентами-филологами Воронежского государственного университета (паспортные данные приводятся в «Примечаниях»). Все сказки по традиции распределены на три основные группы: сказки о животных, волшебные сказки, социально-бытовые сказки и анекдоты. Среди сказок встречаются и некоторые произведения так называемой несказочной народной прозы. Такие произведения, не являющиеся собственно сказками, часто переходят в них или составляют переходные формы народной прозы, т. е. являются произведениями, которые приобрели какие-то сказочные черты, но не утратили еще связи с такими прозаическими жанрами, как легенды, былички, бывальщины. В особую группу в сборнике из не сказочной прозы выделены лишь предания, хотя и они в некоторых случаях могут переходить в сказки или представлять собой некие переходные прозаические произведения.

Не останавливаясь подробно на характеристике каждой из выделенных групп сказок, отметим все же их основные особенности.

Возникновение волшебных или фантастических сказок, как и сказок о животных, тоже относится к временам глубокой древности. Но, в отличие от сказок о животных, в этих сказках преобладает не сюжетная простота, не стремление познать и умилостивить непонятные силы или подчинить их себе, а чаще всего многоплановость развития действия, стремление к одолению и преодоление всевозможных жизненных трудностей и преград, мечта о достижении желаемого благополучия в счастья.

Волшебные сказки можно считать самыми «сказочными». Они порой очень сложны и требуют от сказочника не только прекрасного знания основных сказочных сюжетов и мотивов, умения при необходимости органически объединить их в одно стройное произведение, но и виртуозного владения самыми разнообразными сказочными приемами и художественными средствами, называемыми в целом «сказочной обрядностью».

Таким образом, волшебные сказки продолжают не только жить, сохраняться в народном сказочном репертуаре, но и варьироваться, видоизменяться, пополняться новыми вариантами.

Для большинства социально-бытовых сказок характерно наличие то веселой шутки или добродушной усмешки, то неприкрытой иронии, а то и беспощадной сатиры. В этом отношении к социально-бытовым сказкам примыкают и многие из анекдотов. С давних пор, являясь одним из активных жанров фольклора, некоторые из анекдотов частично или полностью становятся сказками, а иногда представляют собой переходные формы народной прозы.

Сказки про животных воронежского края

Вантит, История Воронеж, Культура Воронеж, Археология Воронеж, Природа Воронеж, Экология Воронеж, Этнография Воронеж, Древности Воронеж, Книги Воронеж

Воронежские народные сказки и предания

В то же время вряд ли кто станет оспаривать, что в наши дни услышать народную сказку становится все труднее и труднее. Принято даже считать, что сказка, давно пережив пору своего расцвета, с каждым годом все стремительнее уходит из жизни, предается забвению, забывается, как и некоторые другие жанры народного поэтического творчества. Но, думается, «хоронить» сказку еще рано. В известной степени судьба сказки сродни судьбе народной песни, уходом из жизни которой более ста лет назад были уже всерьез обеспокоены и ее почитатели, и специалисты. Но, как мы знаем, народная песня жива и сегодня, претерпев, правда, целый ряд существенных изменений и в плане выполнения ими бытовых функций, и в жанровом отношении. Тоже самое можно сказать и о народной сказке.

1 См: Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. В трех томах. Подготовка текста, предисловие и примечания В.Я. Проппа. М.,1957, т. 3, с. 503.

1 См: Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка. Составители: Л.Г. Бараг, И.П. Березовский, К.П. Кабашников, Н.В. Новиков. Л., 1979, с. 418.

Своего рода откровением, неожиданностью стало «открытие» таких замечательных воронежских сказочниц, как А.К. Барышникова (Куприяниха)3 и А.Н. Королькова1.

Но ведь их появление и формирование как сказочниц были бы просто невозможны без вполне определенных и глубоких фольклорных традиций, присущих воронежской земле. Не случайно о сказочных традициях, как и о сказочном репертуаре Воронежской области и до сих пор судим, главным образом, по репертуару А.К. Барышниковой и А.Н. Корольковой, хотя сами традиции, как и воронежский сказочный репертуар, несомненно, и богаче, и значительнее. Любопытен в связи с этим и такой факт. В 1974 г. в Забайкалье было записано несколько сказок от Устиньи Федоровны Сычевой (80 лет). Сама она переехала в Забайкалье из Воронежской области в 30-е годы и, как признает, рассказанные ею сказки восходят «к репертуару воронежских сказочников»2.

Ясно, что пронести почти через всю жизнь содержание сказок и помнить их вдали от родных мест можно только при наличии устойчивых сказочных традиций в Воронежской области.

1 См.: Сказки А.Н. Корольковой. Запись, вст. статья и комментарии В.А. Тонкова. Воронеж, 1941; Русские народные сказки. Сказки рассказаны воронежской сказочницей А.Н. Корольковой. Сост. и отв. ред. Э.В. Померанцева. М., 1969.

2 Русские сказки Забайкалья. Подготовка текстов, составление, предисловие и примечания В.П. Зиновьева. Вст. статья В.Г. Распутина. Иркутск, 1983, с. 326. Мы не останавливаемся здесь на сходстве записанных от У.Ф. Сычевой сказок с воронежскими вариантами, поскольку это особый вопрос.

Не менее убедительным фактом наличия сильных сказочных традиций в Воронежской области является и то, что в памяти отдельных рассказчиков до наших дней сохранились традиционные сказки, которые раньше не были зафиксированы. Некоторые же из сказок в науке были известны только как бытующие на Украине, а иные и вообще были неизвестны1. Собирание, как и публикацию сказок, необходимо продолжать как для выявления новых сюжетов, так и для определения жизнеспособности и изменяемости уже зафиксированных ранее сюжетов, выявления закономерностей контаминации (соединения) различных сюжетов в одну сказку и т. д.

1 Образцы таких сказок есть и в настоящем сборнике. См. «Примечания».

В то же время оставляем без изменений лексические диалектизмы. Многие из них помещены в «Кратком словаре диалектных и устаревших слов». Для сохранения же языкового колорита сказок часть диалектных форм оставлена без изменений.

Сборник составлен на основе записей, сделанных в последние полтора-два десятилетия студентами-филологами Воронежского государственного университета (паспортные данные приводятся в «Примечаниях»). Все сказки по традиции распределены на три основные группы: сказки о животных, волшебные сказки, социально-бытовые сказки и анекдоты. Среди сказок встречаются и некоторые произведения так называемой несказочной народной прозы. Такие произведения, не являющиеся собственно сказками, часто переходят в них или составляют переходные формы народной прозы, т. е. являются произведениями, которые приобрели какие-то сказочные черты, но не утратили еще связи с такими прозаическими жанрами, как легенды, былички, бывальщины. В особую группу в сборнике из не сказочной прозы выделены лишь предания, хотя и они в некоторых случаях могут переходить в сказки или представлять собой некие переходные прозаические произведения.

Не останавливаясь подробно на характеристике каждой из выделенных групп сказок, отметим все же их основные особенности.

Возникновение волшебных или фантастических сказок, как и сказок о животных, тоже относится к временам глубокой древности. Но, в отличие от сказок о животных, в этих сказках преобладает не сюжетная простота, не стремление познать и умилостивить непонятные силы или подчинить их себе, а чаще всего многоплановость развития действия, стремление к одолению и преодоление всевозможных жизненных трудностей и преград, мечта о достижении желаемого благополучия в счастья.

Волшебные сказки можно считать самыми «сказочными». Они порой очень сложны и требуют от сказочника не только прекрасного знания основных сказочных сюжетов и мотивов, умения при необходимости органически объединить их в одно стройное произведение, но и виртуозного владения самыми разнообразными сказочными приемами и художественными средствами, называемыми в целом «сказочной обрядностью».

Таким образом, волшебные сказки продолжают не только жить, сохраняться в народном сказочном репертуаре, но и варьироваться, видоизменяться, пополняться новыми вариантами.

Для большинства социально-бытовых сказок характерно наличие то веселой шутки или добродушной усмешки, то неприкрытой иронии, а то и беспощадной сатиры. В этом отношении к социально-бытовым сказкам примыкают и многие из анекдотов. С давних пор, являясь одним из активных жанров фольклора, некоторые из анекдотов частично или полностью становятся сказками, а иногда представляют собой переходные формы народной прозы.

Примерно в последние два десятилетия к преданиям особенно часто обращались краеведы, интересуясь прошлым воронежского края. Ими опубликовано за эти годы немало специальных газетных статей, в которых, правда, предания довольно часто неточно называются легендами.

См., напр.: Ищенко Б. Девицы-красавицы, легенды и географические названия // Молодой коммунар. (Воронеж), 1970, № 94, 6 августа, с. 3; он же. Язык земли // Там же. 1970, № 131, 31 октября, с. 4; Прохоров В. Братки // Там же. 1971, № 61, 22 мая, с. 3; он же. Алабуха и Ольховатка // Там же. 1971, № 145, 7 декабря, с. 3; Будаков В. Это и есть Рамонь. //Там же, 1972, № 17, 8 февраля, с. 3; Прохоров В. Легенда и быль // Там же. 1972, № 97, 15 августа, с. 3; Михно В. Донские воклюзы // Коммуна. (Воронеж), 1974, № 221, 20 сентября, c.4; Никитин И. Дивногорье // Молодой коммунар. 1978, № 41, 4 апреля, с. 4; Загадка имени // Советская Россия.1983, № 13, 16 января, с. 4 и мн. др.

2 Прохоров В.А. Вся Воронежская земля. Воронеж. 1973.

3 Фольклор Воронежской области. Составил В.А. Тонков. Воронеж, 1949, с. 62-64, №№ 6-9.

В науке преданиями называют устные эпические рассказы не сказочной прозы, в которых правдоподобно совмещаются факты истории, быта или происхождения отдельных местностей. Обычно различают две группы преданий: исторические (о памятных событиях народной истории и деятельности реальных исторических лиц) и топонимические (об основании тех или иных населенных пунктов, о происхождении их названий, примечательных для каждой местности озер, оврагов, возвышенностей, лесных массивов и т. д.). Однако далеко не всегда можно провести четкую грань между историческими и топонимическими преданиями. Например, очень часто в топонимических преданиях отражаются и какие-то исторические факты (в воронежских преданиях это разнообразные события времен монголо-татарского нашествия, эпизоды, связанные с пребыванием на воронежской земле царя Петра I в период построения им флота и т. д.). Совмещение исторического и топонимического встречается и в публикуемых преданиях.