помогите, скажите как можно больше примет из сказок

1. Зачин ( начало сказки)

2. Троекратный повтор.

Число «три» считается «магическим» в сказках. Трижды происходят походы за тридевять земель, три героя, три испытания и т. д.

3. Сказочные персонажи, события, предметы.

( преимущественно в волшебных сказках)

4. Наличие устаревших слов, устойчивых выражений.

( устаревшие слова нас переносят в те далекие времена, создают атмосферу прошлого, придают сказке народный характер)

( в сказках всегда хороший счастливый конец, победа добра над злом. )

В сказках ценилось и сейчас ценится доброта, смелость, верность, настойчивость, трудолюбие, ум. Ведь каждый хочет отыскать любовь, счастье.

В каждой сказке есть свои герои. Одни добрые, смелые, честные, им мы сопереживаем, симпатизируем. Это положительные герои.

Обязательно есть отрицательные герои- злые силы, те, которые хотят плохого положительным героям.

Герои, которые помогают- герои-помощники.

А те, кто никак себя не проявили, и не помогали, но и не мешали- нейтральные герои.

Существует четыре основных вида русских народных сказок: волшебные, бытовые, сказки о животных, богатырские.

В волшебной сказке человек общается с существами, каких не встретишь в жизни: Кощеем Бессмертным, Бабой Ягой, многоголовым Змеем, великанами, колдунами-карликами. Тут и невиданные звери: Олень-Золотые рога, Свинка-Золотая щетинка, Сивка-бурка, Жар-птица. Нередко в руки человека попадают чудесные предметы: клубочек, кошелек-самотряс, скатерть-самобранка, дубинка-самобойка. В такой сказке все возможно!

Бытовую сказку называют еще социально-бытовой, сатирической. Появилась она гораздо позднее волшебной.

Она точно передает быт, обстоятельства народной жизни.

Сказки о животных, как и волшебные сказки, возникли в глубокой древности, в них отражаются забытые верования, обряды, представления. И говорится в них о повадках, проделках и обыкновенных приключениях диких и домашних зверей, о птицах и рыбах, отношения между которыми очень похожи на отношения между людьми.

Сказки разных народов мира имеют свои особенности, но сходны тем, что все они- сказки. У каждого народа своя культура, свой язык, свои традиции. Каждая сказка дает представление о жизни того или иного народа.

Народные сказки стали источниками литературных сказок. «Аленький цветочек» Аксакова, «Конек-горбунок» Ершова написаны на основе народных мотивов.

Слушая или читая сказку, постигаешь ее неповторимый, волшебный мир. Чем лучше у человека развита фантазия, тем богаче и ярче его собственный сказочный мир. Многие талантливые писатели и поэты через годы пронесли впечатления от сказок, услышанных в детстве.

Что скрывают русские народные сказки

Читая детям такие привычные народные сказки, мало кто задумывается, что изначально у них мог быть совсем иной смысл. «Мел» и проект Google «От мала до велика» рассказывают, какое продолжение было у «Курочки Рябы», зачем Маша ходила к медведю и почему история про Колобка — одна из самых архаичных.

1. «Курочка Ряба»

Сюжет. Курочка Ряба сносит золотое яичко. Дед и баба пытаются его разбить, однако преуспевает в этом нелегком деле лишь пробегающая мимо мышка.

О чём была изначально. Дед и баба, безуспешно пытающиеся разбить золотое яичко, очень расстраиваются, когда это удаётся сделать махнувшей хвостиком мышке. В полной версии сказки, построенной в виде цепочки эпизодов, главные события случаются уже после того, как яичко разбивается. К плачущим деду и бабе присоединяются другие жители деревни, которые начинают громко вопить и совершают необъяснимые поступки (рвут книги, звонят в колокола). Повествование заканчивается пожаром, в котором гибнет церковь или вся деревня. Таким образом, разбитое золотое яичко и сетования стариков становятся лишь началом последующей катастрофы.

Чему учит. Даже самое незначительное действие приводит к серьёзным последствиям, а с хрупкими предметами нужно быть поаккуратнее.

2. «Волк и семеро козлят»

Сюжет. Мама-коза уходит в лес и велит козлятам никого не впускать в дом. Они послушно сидят дома, и хитрому волку приходится идти на обман, чтобы утолить свой ненасытный голод. Остросюжетная история с счастливым концом.

О чём была изначально. Не совсем обычная сказка о животных, которая по своей структуре напоминает волшебную сказку: в ней есть ряд непременных условий для развития событий (уход из дома матери-козы; нарушение запрета козлятами; последующая беда; наказание волка; счастливый финал). В основе сказки — повторение ситуации встречи козлят с волком, который выманивает их из дома с помощью изменённого голоса. Съеденных козлят спасает мать-коза. Их пребывание во чреве у волка приравнивается к испытанию, после которого они вправе перейти в следующую возрастную категорию.

Чему учит. Детям, оставшимся дома без взрослых, нельзя открывать дверь незнакомым людям. Не следует даже разговаривать с ними или сообщать, что взрослых нет дома.

3. «Василиса Прекрасная»

Сюжет. Сказка описывает взаимоотношения мачехи и падчерицы. Мачеха ссылает рукодельницу Василису к Бабе-Яге, однако девушка не унывает и (не без помощи волшебства) преодолевает все невзгоды.

О чём была изначально. Девушка, оказавшись у Бабы-Яги, проходит ряд испытаний. Она делает добро и приобретает чудесных помощников. Пребывание у Бабы-Яги готовит девушку к возможному переходу в следующую возрастную группу и способствует развитию необходимых человеческих качеств (умения общаться, выполнять задания по дому, уважительно относиться к испытателю). Терпение и скромность падчерицы противопоставляются злобе мачехи. Это близко христианской традиции, поэтому подобные сказки получили широкое распространение.

Чему учит. Оказавшись один на один с трудностями, нужно попытаться выйти из сложной ситуации. Уважение творит чудеса.

4. «Гуси-лебеди»

Сюжет. Гуляя с подругами, девочка напрочь забывает о просьбе присмотреть за своим младшим братом. Мальчика уносят злые гуси-лебеди, и сестра отправляется на его спасение.

О чём была изначально. Это женская сказка, в основе которой лежат испытания девушки. Она строится в соответствии с древнейшей композиционной схемой пути-дороги. Преодоление девушкой испытаний, её путешествие в иной мир расценивается — снова — как необходимое условие перехода из одной возрастной категории в другую. Ей удаётся справиться с трудной задачей, оказывая необходимую помощь и выполняя различные добрые дела.

Чему учит. За свои поступки нужно нести ответственность, а если всё-таки ошибся, то постарайся всё исправить.

5. «Теремок»

Сюжет. В небольшой заброшенный теремок друг за другом въезжают разные лесные жители — чтобы влезли все, обитателям приходится неслабо потесниться. Очерк о трудностях сожительства и важности взаимовыручки.

О чём была изначально. Сказка относится к числу кумулятивных (цепных), она строится на последовательном появлении животных, желающих поселиться в тереме мухи. Цепевидная структура — очень древняя. Звери появляются в порядке нарастающей величины (от меньшего к большему), каждый из них обычно характеризуется каким-нибудь зарифмованным определением, чтобы привлечь внимание к художественной стороне сказки. Последним приходит медведь, который разрушает маленький домик, просто сев на него. В этой сказке накапливание однотипных эпизодов приводит к катастрофе.

Чему учит. Если постоянно совершать одну и ту же ошибку, то в итоге даже добрые намерения могут привести к плачевным результатам.

6. «Лиса и Волк»

Сюжет. Ради собственного блага хитрая Лиса использует недальновидного деда-рыбака и простодушного Волка — те ведутся на обман и попадают впросак, а рыжая сестричка пытается уйти безнаказанной. Популярный сказочный сюжет без единого положительного героя.

О чём была изначально. Сказка отличается комическим характером. Появление лисы-плутовки связано с происхождением животного эпоса, в основу которого легли мифы о трикстерах. Животные здесь не теряют своего облика, но поступают, как люди. Волк, использующий хвост для лова рыбы, может быть заменён медведем. В этих случаях сюжет сохраняет древнее объяснение, почему у медведя нет хвоста.

Чему учит. Малознакомые люди редко хотят бескорыстно вам помочь или бесплатно дать рыбу.

7. «Колобок»

Сюжет. Дед с бабой пекут невиданное произведение кондитерского искусства — колобок, который, к всеобщему удивлению, оживает и сбегает в лес навстречу неожиданным знакомствам. Приключенческий триллер для самых маленьких.

О чём была изначально. Эта цепная сказка с простым сюжетом строится на повторении встреч колобка, сбежавшего из дома, с животными, которые поочерёдно угрожают его съесть. Повествование сопровождается песенками колобка и зверей, которые усиливают художественность и являются признаком архаической композиции. Такие песенки обладали раньше магическим значением.

Чему учит. Чтобы приготовить какое-либо блюдо, не всегда требуются сложные ингредиенты. А хвастовство может привести к плачевным результатам.

8. «По щучьему веленью»

Сюжет. Деревенский парень Емеля ловит щуку, которая исполняет любые желания и в корне меняет жизнь вчерашнего дурачка и лентяя.

О чём была изначально. Главным героем сказки является Емеля, обладающий поначалу «низкими» качествами: он оказывается дураком, лентяем, соней, неряхой. Печь, на которой он перемещается, выступает эквивалентом родного очага. Случайное приобретение чудесного средства (щуки) меняет образ жизни Емели. Ситуации, в которые попадает герой, позволяют раскрыть его положительные качества (ум, смелость, находчивость). В сказке истинная сущность Емели скрывается за его условной пассивностью.

Чему учит. Лень можно победить, нужна лишь мотивация.

9. «Маша и Медведь»

Сюжет. Девочка Маша по ошибке попадает в лесной домик Медведя, выбраться из которого помогут только ум и смекалка.

О чём была изначально. Оказавшись в жилище медведя, девочка становится хозяйкой; она учится убирать, готовить. Освоив все премудрости, она покидает избушку, применив хитрость. Пребывание у медведя — это испытание, позволяющее девочке вырасти.

Чему учит. Из любой безвыходной ситуации можно выбраться. Главное — не паниковать и научиться готовить.

10. «Каша из топора»

Сюжет. Голодный солдат хитростью выманивает еду у скупой старушки, которая соглашается поделиться маслом и крупой, только чтобы отведать мифическую «кашу из топора». Бытовая зарисовка о жадности и находчивости.

О чём была изначально. Солдат, символизирующий в русских сказках мудрость, иногда попадает в анекдотические ситуации. Этот знающий человек, который отдал службе в армии четверть века, может хитростью выпросить у жадной хозяйки всё для приготовления блюда.

Чему учит. Быть жадным и глупым — не только плохо, но и невыгодно.

Зашифрованный язык русских сказок. Тайны волшебного клубочка, прялки, печки. Как сказкой открывать дорогу познания самих себя.

Поделиться:

Для того, чтобы уметь интерпретировать символы русских сказок, необходимо понимать значение предметного мира древних славян, обрядов и традиций.

(Фото «Подоить тучку» из книги «Символизм сказок и мифов народов мира».)

Как писал Сергей Есенин, исследуя символику орнамента, русский человек, встав рано утром и умывшись водой, прикладывал к лицу полотенце с вышитым на нем древом жизни, напоминая себе, что в конце этого дня он, подобно этому мировому древу, должен принести плоды своих рук и шишки своих дум.

Орнамент костюма и утвари любого древнего народа несет в себе космогонию, целый рассказ об окружающем мире и способе гармоничного бытия в нем.

Однажды на семинаре, посвященном символизму сказок и мифов, я рассказала про обряд перепекания младенцев в русской традиции. И одна женщина поделилась своей историей:

Все предметы быта несли в себе рассказ о мире: вышитые полотенца и коромысла, сундуки, валики для стирки белья, прялки, костюм, постельное белье, занавески, дорожки тканых ковров.

Старому не плакать.

Как же мне, старому, не рыдать:

Потерял я книгу золотую

Уронил я ключ от церкви

Отвечает старцу господь бог:

«Ты не плачь, старец, не вздыхай,

Книгу новую я вытку звездами,

Золотой ключ волной выплесну».

В сознании древнего человека любая созданная им вещь несла в себе смысл, миф о сотворении мира, о цели и смысле жизни его самого в этой безграничной вселенной. Круги, кресты, ромбы, зигзаги, покрывающие глиняные горшки или деревянные изделия отражали космос – солнце и круговращательное движение, стороны света, смену времен года, мифологическое отделение света от тьмы и т.д.

Сундуки, наличники на окнах, валики для стирки белья и т.д. – все украшалось символами солнца, воды и земли, напоминая, как человек должен жить – по законам солнца, т.е. добра, истины, привнося в жизнь чистоту ума и души, отраженные в символах воды, и в конце каждого дня приносить прекрасные плоды своих рук. Таким образом, любая вещь была не просто произведением декоративно-прикладного искусства, но и несла в себе целую философию.

Изделия декоративно-прикладного искусства Древнего мира можно назвать молитвой и мудростью, запечатленными в трехмерной форме, несущей прикладное назначение.

«Вся наша жизнь есть не что иное, как заполнение большого, чистого полотна рисунками». ( Есенин С. Собрание сочинений в двух томах. Гл. Быт и искусство. М., 1991).

После прочтения сказки или мифа, задайте детям вопросы о том, где живет добро, а где зло, кто такой главный герой, прекрасная царевна и дракон – и вы увидите, как многолико выскальзывают из подсознания, разбуженные этими вопросами древние архетипы, извечные символы, присущие каждому человеку.

Сказки говорят о нас самих и о нашей жизни. Но символы сказочно-мифологических миров в них зашифрованы – «Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит, там, на неведомых дорожках следы невиданных зверей, избушка там, на курьих ножках стоит без окон, без дверей…»

Это леший наших заблуждений на неизведанных дорожках поиска смысла в лесу познания, это русалка наших чувств, манящая погрузиться на дно души-психеи за жемчугами любви и перламутром одежд радости и боли, это избушка нашего сознания, мечтающего взлететь над обыденным…

В сказках пульсирующим ритмом бьются сценарии нашей жизни, где высшее начало – Жар-птица, царь – разум, Кощей – пелена заблуждений, Василиса Прекрасная – душа…

12 тайных смыслов русских сказок, о которых вряд ли надо знать детям (10 фото)

Сказки неразрывно связаны с древними обрядами и обычаями. Их оригинальные версии, как правило, непосредственно отражают то, что делали наши предки. Возможно, вы заметили некоторые странности в поведении сказочных персонажей, которые часто противоречат логике и здравому смыслу. Мы нашли объяснения подобным поступкам.

Редакция изучила труд академика В. Я. Проппа «Исторические корни волшебной сказки» и несколько научных статей, а теперь делится с вами самыми необычными находками.

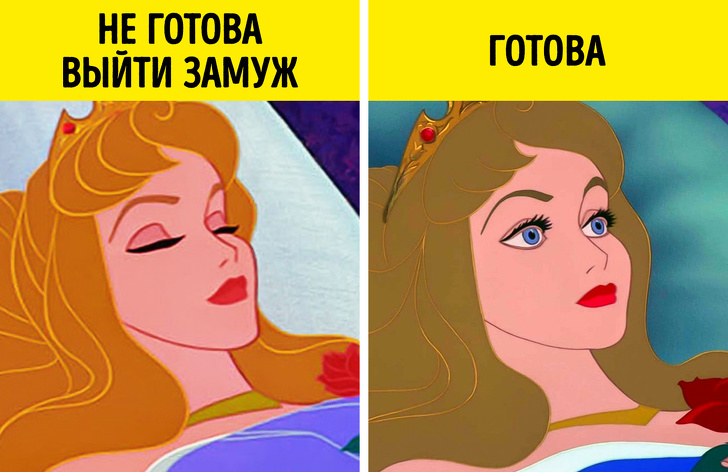

Мертвая царевна спала, потому что готовилась выйти замуж

Главная часть церемонии была посвящена как раз этому: девица должна была умереть как невинная девушка и возродиться к жизни уже женщиной. Проделывали это играючи: укалывали невесту иголкой или булавкой, после чего она картинно падала на землю, будто мертвая. «Оживляли» героиню обычно песнями и плясками.

Баба-яга на самом деле охраняет вход в царство мертвых

На границе между царством живых и мертвых стоит избушка, в которой живет Баба-яга — этакий Харон на русский лад. Задача героя, добравшегося сюда, — назвать магическое слово или принести жертвоприношение, чтобы избушка повернулась к нему «передом, а к лесу задом». Когда же персонаж попадает внутрь, первое, что он слышит:

«Фу, фу, фу! Прежде русского духу слыхом не слыхано, видом не видано; нынче русский дух на ложку садится, сам в рот катится!»

На самом деле в изначальных вариантах сказки слова «русский» здесь не было. Вместо этого Баба-яга говорила «живым пахнет». Чтобы избавиться от этого аромата, герой должен был поесть местной пищи, и тогда другие мертвецы признали бы его за своего. Эта деталь тесно связана с таким обрядом, как поминки. Персонаж как бы устраивает поминки по самому себе и прощается со своей живой половиной, превращаясь в мертвеца.

Вообще исследователи выделяют три типа Яги: дарительница (дает Иванушке волшебный клубок, волшебного коня и т. п.), похитительница (крадет детей и пытается изжарить их в печке) и воительница (нападает на героев и вырезает из их кожи ремни). С царством мертвых может быть связана любая из них.

Иногда Баба-яга — буквально теща героя

В некоторых случаях сказка о Бабе-яге восходит к обряду посвящения перед свадьбой. Известно, что древнейшая традиция предполагала, что обряд должен проводить непосредственный родственник невесты, часто мама или тетя. Перед заключением брака она подвергала зятя различным испытаниям.

Интересно, что традиция восходит к матриархальному прошлому, когда главенствующим был род жены, а не мужа. Иногда обряд немного трансформировался: посвящаемому жениху приходилось наряжаться женщиной и некоторое время выполнять типично «женскую» работу. Свадьба могла состояться, только если жених достойно справлялся со своей задачей.

Девица, которая живет в доме с богатырями и ведет все хозяйство, им не сестра

Девица попадает в дом богатырей двумя способами: или приходит добровольно (выгнала мачеха, заблудилась и т. д.), или ее похитили и привели. Героиня пользуется почетом и ведет хозяйство в доме, где живут несколько братьев, — раньше это называлось мужским домом. Эти детали отражают историческую действительность. Третья деталь — что живет девица с ними как сестра — не исторична.

В реальности в мужском доме всегда присутствовала девушка или несколько девушек. Они занимались хозяйством и одновременно были женами всем членам общины. Как правило, для девиц это была «временная работа». Родители часто сами отправляли дочерей прислуживать в мужские дома, потому что это считалось почетным. Самые известные романтичные вариации этой традиции — русская сказка «О мертвой царевне и семи богатырях» и европейская «Белоснежка».

Герой, спасающий девушку от дракона, вовсе не герой

В старину существовал обычай приносить в жертву невинную девушку: ее топили в реке, от которой зависел урожай. Считалось, что тогда река будет благоволить людям и не пересохнет, а значит, местное племя не погибнет от голода. В сказках этот обычай трансформировался в драконов и других чудищ, которые крадут девиц. Дракон в этом случае олицетворяет сам обряд, а его злобное воплощение доказывает, что люди на самом деле не были согласны с таким раскладом дел.

Поэтому в сказаниях появляется храбрый юноша, который закалывает острым мечом чудище и спасает девушку. Если бы в той далекой реальности среди народа нашелся такой герой, то его мгновенно отправили бы вслед за девицей в речку. По таким сказочным трансформациям сюжетов исследователи изучают, как менялось отношение народов к тем обычаям, которые у них были.

В первоначальном варианте сказки «Репка» были отец и мать

Смысл этой сказки заключается в правильном взаимоотношений поколений. В изначальном варианте текста присутствовали отец и мать, которые символизировали защиту и заботу соответственно. Есть два возможных объяснения, почему этих персонажей изъяли из сказки:

С приходом христианства цифра 7 стала сакральной, а до этого времени особый почет был у числа 9. Без матери и отца в сказке оказывается ровно 7 персонажей, что соответствует новой символике. У христиан традиционно отцовскую защиту и опору представляет церковь, а материнскую заботу — Иисус Христос. Поэтому необходимость включать в сказку мать и отца сама собой отпала.

Сказка о Колобке не что иное, как урок по астрономии

По одной из версий, Колобок в изначальном варианте не что иное, как Луна. А сам текст сказки представляет собой лунный цикл:

Приготовление Колобка — это полнолуние. Потом месяц идет на убыль, и каждый из зверей, которых повстречал главный герой, откусывает от него кусочек. Лиса съедает Колобка, и месяц на небе скрывается полностью. Начинается новый цикл.

Василиса Прекрасная не кто иная, как ведьма

Василиса в юном возрасте лишается матери и приобретает магический артефакт — куклу: ее можно покормить, а она даст хороший совет. Исследователи считают, что кукла является типичным магическим атрибутом ведьмы, а поцелуй дочери и матери на смертном одре не просто передает девочке родительское благословение, но еще и магическое наследие. Однако полноценной колдуньей от этого Василиса не становится, и впереди ее ждут испытания, которые сравнимы с древними обрядами инициации для ведьм:

Кощей крадет девиц, потому что он против матриархата

В обществе наших предков были сильны материнские культы: важнейшие решения принимались с согласия главной женщины племени, «матери». Имя Кощея, вероятно, произошло от слова «кош», что означает «господин, захвативший власть». Поэтому исследователи предполагают, что этот персонаж не кто иной, как мужчина, укравший у женщины ее социальную функцию.

Если это правда, то становится понятным, почему Кощей склонен похищать и порабощать девиц. А его отрицательная роль в сказке объясняется так же просто: он был воплощением силы, которая разрушила древние порядки родового равноправия. В глазах людей первые «кощеи» были не кто иные, как поработители.

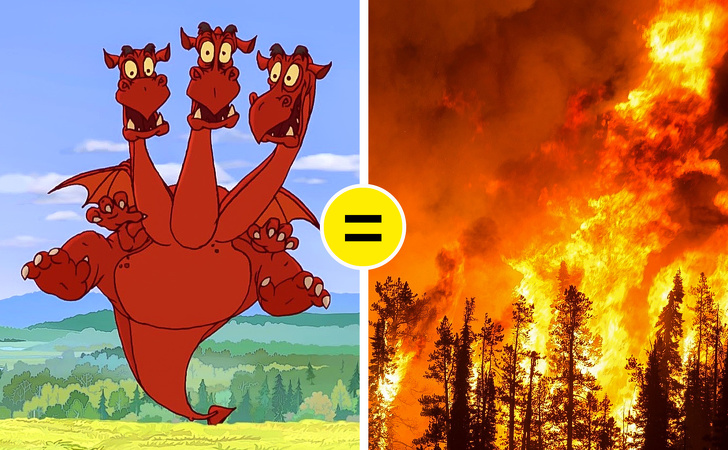

Змей Горыныч — это символ страшных лесных пожаров

Отчество персонажа — Горыныч — происходит от слова «гора», однако в прошлом под горой понимали также и лес. Поэтому прозвище героя можно перевести как «лесной». Вероятно, в сознании древних славян Змей был воплощением лесных пожаров, которые вызывали молнии. Косвенным доказательством является описание появления Змея:

«поднимается буря, гром гремит, земля дрожит, дремучий лес долу клонится — летит трехголовый Змей».

На те же мысли фольклористов наталкивает небольшая деталь в сказке «Иван Быкович»: главный герой запрещает своим побратимам спать перед встречей со Змеем. Возможно, это отголоски памяти предков, которые не должны были засыпать у костра.

Иван-царевич сжигает шкурку Царевны-лягушки, потому что обладает типичными мужскими качествами, которые не годятся для создания крепкой семьи

Царевна пребывает в образе лягушки не по собственному желанию, а из-за колдовства. Чтобы прекратить эти превращения, героине требуется помощь извне. Спасителем выступает, конечно, суженый.

С житейской точки зрения Иван-царевич, женившийся на лягушке, не испытывает никаких неудобств: жена печет хлеб, ткет ковры и на балу выглядит лучше всех. Однако царевич сжигает шкурку лягушки, несмотря на запрет это делать. Считается, что героем в этом случае движет обыкновенная мужская прямолинейность.

Как следствие, Ивана наказывают: он вынужден идти за царевной за тридевять земель. Этот путь символичен в социальном смысле: герой должен вырасти духовно, отказаться от мужской твердолобости и голой рациональности. Только в этом случае возможен счастливый брак.

Нам удалось открыть для вас мир русских сказок с новой стороны? Если вы слышали о других интересных смыслах, которые лежат в основе сказочных текстов, расскажите нам о них.

Фото на превью Ivan Tsarevich and the Gray Wolf 3 / Melnitsa Animation Studio