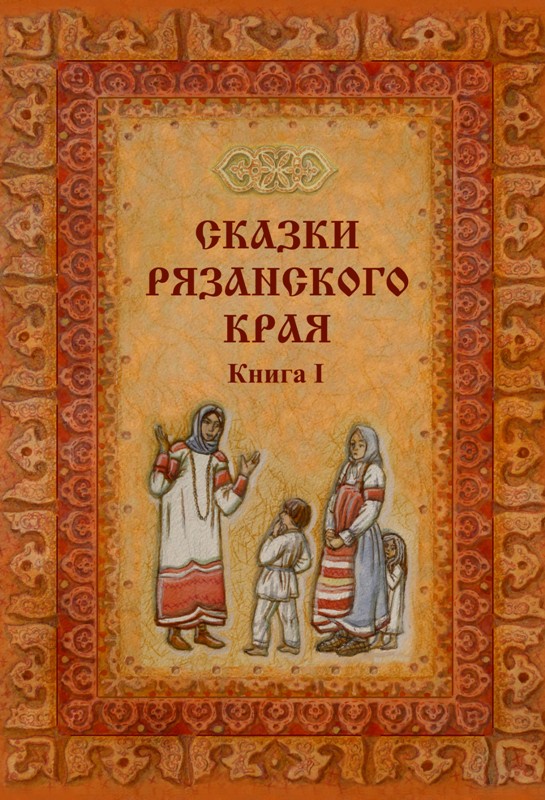

«Сказки Рязанского края»

| Вышел первый том Сказок Рязанского края: В 3-х кн. Кн. 1: Сборник великорусских сказок / Автор-составитель, редактор и комментатор В.П. Нагорнов / Под общей ред. Л.В. Рыжковой-Гришиной / Предисловие, послесловие – Л.В. Рыжкова-Гришина; обл., тит. лист. шмуцтитул – худ. М.А. Пресняков; рис. – К.Д. Прошин. – Рязань: Издатель В.П. Нагорнов 2020. – 582 с. – (Духовные сокровища русской культуры) Трёхтомное издание «Сказок Рязанского края» включает: сборник народных великорусских сказок, сборник литературных сказок рязанских писателей классиков и сборник литературных сказок современных авторов-рязанцев. Первая книга содержит русские народные сказки, записанные различными собирателями и фольклористами на территории Рязанской губернии или Рязанской области и связанные с её историей, географией, бытом. Издание включает 261 сказку с краткими биографиями собирателей и фольклористов, раскрывающих богатый и разнообразный мир русской народной сказочной традиции с учётом местной специфики. Наполненные меткой, живой и выразительной народной речью, сказки позволяют погрузиться в мир богатой славянской мифологии, знакомят с реалиями древнейшего быта, открывают подлинные мечты и чаяния народа и отображают духовные основы русского национального самосознания. Издание адресовано как для специалистов, так и для широкого круга читателей, интересующихся данной темой. Сборник рязанских сказок выполнен в стилистике выходившей ранее книги Любови Рыжковой «Солнечная история. » и подготовлен современным художником Максимилианом Пресняковым в традициях русской изобразительной школы. Приключения деда, бабки, месяца и других персонажей рязанского фольклораНаступившая весна отмечена уникальным в своём роде юбилеем – ровно полвека назад, весной 1969 года, был сдан в печать сборник «Сказки земли Рязанской». Других прецедентов издания местных сказок с тех пор не было. Да и сказок таких ни в Москве, ни на Севере русском – не слыхивали! Хотя традиционные русские сказки с детства известны всем. О фольклорных нюансах рассуждает Дмитрий Бантле.

Он собирал сказки в родной Воронежской губернии, в дикой Карелии, под былинными Псковом и Новгородом. Но не в Рязани! И потому в его сборнике на тысяче с лишним страниц уместились не все русские сюжеты. Как следствие, прохлопали издатели детской литературы не чего-нибудь, а целую космогонию – то есть сказку, объясняющую мироустройство. А вот в селе Старочернеево Шацкого района такую сказку записали, и опубликовали в рязанском сборнике. Безразмерное небесное тело Называется сказка «Почему у месяца нет платья». Одно название сходу очаровывает взрослых неприкрытым, так сказать, эротизмом. Мало того: Месяц – один ведущих персонажей всех мифологий мира. Например, африканской, где он (называемый не по-русски «луной») отправил Зайца (как скорохода) сообщить людям, что те на самом деле бессмертны. Но глупый Заяц по пути отвлёкся на Черепаху, а в итоге всё перепутал и сказал людям, мол, смертны они. С тех пор всякая жизнь имеет свой конец. Каково? Подробный анализ такой сказочки потянет не меньше, чем на монографию страниц в 300. А мы укажем лишь на мистическую связь обнажения и луны (одно частенько не обходится без другого), гениально схваченную всего в нескольких фразах, или пяти с небольшим минутах устного рассказа. Откуда весной мороз Впрочем, космогония объясняет и особенности времён года – например, в сказке «Три месяца, или Отчего весною мороз бывает». Её записали в селе Ибердус Касимовского района, а суть её в том, что Май да Апрель собирались к Марту в гости – а к нему не проехать, не пройти. Поедут на телеге – разольётся вода, поплывут на лодке – солнце всю воду высушит… Так и не пробились, а Март обиделся. С тех пор иногда сам захаживает к Апрелю и Маю, морозцу подпускает. Но ненадолго – неуютно себя чувствует у них в гостях. Не говоря уж про явную аллюзию к «12 месяцам», отметим тут и мотивы кровно-родственные. То, что месяцы – братья, сомнений не вызывает ни у кого. А вот то, что братья не всегда сохраняют хорошие отношения, – это дело стихийное, такое же, как разлив или мороз по весне, – согласно рязанской сказке. История-«побратим» от братьев Гримм А вот сказка другая, со своей особой символикой – называется «Волшебная скатерть». Её записали тоже в Шацком районе, в селе Лесное Конобеево. Начинается традиционно: жили, мол, были Старик со Старухой, и дожились, что стало нечего есть. Но далее события разворачиваются лихо: Старик отправляет благоверную на поиски пропитания со словами: «Иди куда-нибудь, может, кто что и подаст». И удивительно то, что Старуха и вправду набредает на бесперебойный источник пропитания.

Голубки улетают, Старуха остаётся, и решает действовать по сценарию старухи пушкинской, которая всё гоняла мужа за золотой рыбкой. Про рыбку, кстати, – есть и у Афанасьева. А про «наливуш» нет: волшебные слова наша героиня говорит, уединившись от мужа, чтоб ей досталось побольше вкусного. И проделывает так не раз и не два. В конце концов, Старик, подозревая что-то неладно неладное, прячется и наблюдает: как Старуха расстилает скатерть, говорит волшебные слова – и обедает! Улучив момент, он уже сам стелет скатерть, и говорит те же слова. Но не все, так как был глуховат, и расслышал только первое: «наливуш». «И хлынула на деда отовсюду вода. » Дело, конечно, могло кончиться трагически. Но тут возвращается Старуха, говорит: «Крепыш!» – и вся вода становится кашей. «Три года с тех пор старики выедали в этой каше себе ходы, чтобы по избе пробираться». На том конец. Ничего не напоминает? Конечно, напоминает знаменитое «Горшочек, вари!», записанное братьями Гримм лет за тридцать до Афанасьева. Что это один сюжет в разных вариациях – нечего и думать, но вот о чём он? Пожалуй, о желаниях, о которых столько костылей сломала философия ХХ века: без культурных норм (волшебных слов) человек рискует захлебнуться в том, чего сам хотел! А вот ещё пример – на этот раз юмористический: записанная в Пощупове сказка под названием «Старуха-гадальщица». Сперва перед нами появляются те же самые бедные Дед и Бабка. Но Бабка (которая во всех вариантах хитрее деда) придумывает способ заработать. Заключается он в том, что Дед ворует – коня, например, или драгоценность какую – и прячет, а Бабка, пользуясь, якобы, неким природным даром, открывает владельцу, где искать краденое. Естественно, за определённую мзду. Бизнес идёт неплохо – пока героиню не истребует сам Царь, у которого стащили золотой перстень. Перепуганная Старуха начинает изъясняться поговорками – и о, чудо! – каждая из поговорок оказывается «ключом», с помощью которого удаётся уличить злоумышленника. В сборнике народных сказок Александра Афанасьева обнаруживается сказка «Поп-ворожейка». Вместо Бабки в афанасьевском варианте фигурирует Поп, вместо Деда – Дьякон, вместо Царя – Барин. Поп с Дьяконом пьянствуют безо всякой меры. И в итоге, пропив всё, кроме Книги (непременного сказочного атрибута всех культовых служителей), решают заниматься тем же самым – воровать и отгадывать, где краденое. Естественно, в этом варианте Поп отгадывает по Книге – она ж волшебная! Гадая в комнате барского дома, он и не знает, что три похитителя – лакеи того же барина – приникли к замочной скважине и ждут, что будет. Но испуганный Поп ждёт лишь третьих петухов, чтобы с позором бежать. Когда подаёт голос первый петух, Поп говорит: «Один есть!» – и первый похититель в ужасе удирает. То же происходит со вторым и третьим. Потрясённые прозорливостью Попа, жулики каются и возвращают Барину драгоценное кольцо. В финале Поп и Дьякон, осыпанные деньгами, возвращаются в свой приход, забирают из ломбарда заложенные ризы (!), и живут припеваючи. Однако и гадать с тех пор перестают – Поп заявляет, мол, «Книга сгорела». Так юмор становится сатирой – острой и злободневной, высмеивающей и дурные привычки современного сказочнику духовенства, и конспирологические ухватки власть имущих, которые предпочитают гадать, вместо того чтобы пользоваться логикой. Рязанская сказка в таком свете выглядит мягче, но и доступна для понимания даже дошкольников! Может быть, когда-нибудь серьёзные издатели воскресят рязанскую сказку для современности? А пока нам остаётся скромная книжка 50-летней давности да народная память. Ведь до сих пор в деревнях некоторых живут бабушки, которые могут рассказать, почему, к примеру, месяц ходит по небу нагишом? «Сказка о подарках земли Рязанской» Татьяна Корнеева «Сказка о подарках земли Рязанской»Авторы и оформители: Тараскина Татьяна Николаевна (учитель-логопед, Мальцева Светлана Викторовна (воспитатель, Корнеева Татьяна Михайловна (воспитатель) Воспитанники средней группы «Непоседы» МБДОУ «Детский сад №109» Жили-были в тридевятом царстве, в тридесятом государстве царь с царевнами-дочками. Жили, поживали и добра наживали.Но как-то раз приснился царю сон: будто он попал в чудесный край, где березы у откоса стайкой встали у реки, засверкали в длинных косах желтых листьев огоньки. Захотелось царю увидеть это место.Приказал седлать лошадей и говорит дочерям: «Дочери мои милые, дочери хорошие. Еду я за тридевять земель, посмотреть на чудесный березовый край, что мне приснился и мало ли много ли времени проезжу, не ведаю и наказываю я вам, жить без меня честно, а я привезу вам такие гостинцы, каких вы сами захотите». Старшая дочь поклонилась отцу в ноги со словами: «Задам задачку, ты попробуй, дай ответ. В чем главных модниц кроется секрет? Наряд красивей, безусловно, раза в два, Когда ажуром платье красят…» Царь призадумался: «Хорошо, дочь моя милая привезу я тебе такой ажур». Поклонилась ему в ноги дочь средняя и говорит: «А мне привези то, что огня не страшится и воды не боится».Призадумался отец: «Хорошо, достану тебе такой предмет». «Всем береза нравится, ведь она красавица. Рассылает всем поклоны. Листья тихо шелестят, Обрадовался царь, что нашел чудесный березовый край. А на высоком берегу красавицы Оки раскинулся город Рязань. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Едет царь, по сторонам смотрит, подарки дочерям ищет. Долго ли, коротко ли ехал, увидел, что собралось на главной площади много людей. Все хотят показать своё умение, своё мастерство.Удивился царь и услышал таковы слова: Ярмарка огневая, яркая! Ярмарка плясовая, жаркая! Гляньте направо-лавки с товаром! Гляньте направо-веселье даром! Ходит царь по ярмарке, рассматривает, диву дается, какое богатство есть на Рязанской земле, сколько мастеров умельцев здесь живет. Увидел он у мастерицы Михайловское кружево сказочной красоты, цветной да нарядный. Плела его мастерица, чтобы радостно и тепло было у людей на душе. Кружево многоцветное,словно жаркий летний день: красный цвет-заря ясная, зеленый-травушка муравушка, желтый- солнце жаркое, синий-вода ключевая. Понял царь, какой ажур его дочь старшая просила привезти. Купил за 100 граммов золота 100 граммов кружева Михайловского. Есть хорошие товары. Не товар, а сущий клад, А вот и свистульки Скопинские. Ведь Рязанская земля стала родиной производства лепных глиняных свистулек. Царь спрашивает у купца, а есть ли у него то, что огня не страшится и воды не боится.Отвечает купец: «Нужен тебе милый человек кувшин, сделал его славный гончар Дёмка Киреев из города Скопин. Размял гончар в ладошках глину, Отмерил ровно половину И поработав от души, Красивый вылепил кувшин». Налил Царь в кувшин воды, попил из него, а потом над огнем высушил. По душе пришёлся кувшин и купил его царь для средней дочери. Долго ли, коротко ли ходил царь по рядам, рассматривал, диву давался, какое богатство есть на Рязанской земле, сколько мастеров умельцев. «Платки, петушки, расписные шкатулки. Подходите, покупайте!» — слышалось со всех сторон.Увидел Царь на посуде узор простой и нарядный: ягоды, травы, васильки и ромашки. Кто такую красоту нарисовал? Мастерицы из города Касимова. Любят они изделия ягодами,да цветами украшать: клубникой и незабудками. Догадался царь, что дочка младшая просила купить. Вот она красная-прекрасная, спелая-небелая, сочная клубника. От такой тарелочки глаз нельзя оторвать. Всем подарки купил, да в путь обратный пустился. Долго благодарили дочери царя батюшку за подарки с земли Рязанской, за работу мастеров с золотыми руками. А народные художественные промыслы Рязанской земли, с его вековыми традициями и дальше живут и радуют глаза людей. Вот и сказочке конец, а кто слушал молодец. Сказка вся, больше сказывать нельзя. Рязань, 2015год. Сказки рязанского края читатьВойтиАвторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal «Заветные сказки беспокойного болотного народца»Иллюстратор Диана Несыпова Переплет Твердый переплет Книга прекрасно издана – изумительная твердая матовая обложка с выпуклыми (объемными) буквами заглавия; плотные мелованные страницы; хорошая цветопередача; удобный для чтения шрифт. «Экспедиция оказалась для меня потрясением, открыв колонию русских людей, живущих рядом с цивилизацией и отдельно от нее, сохраняя язык, обычаи и предания пращуров». Кому сказки для развлечения, а иным для научения. Хоть и не всякое поучение исполняется, да хорошо хоть не забывается, да задуматься заставляет. Откуда пошла история о «болотном народце»? В первой же главе рассказывается, как образовалось болотное царство-государство: «Назовем мы наш град на болотных кочках Володеймир новейший, прочнейший и главнейший. » Как гласит сказание, «только в болоте тьмы и нет, а вокруг мшары тьма кромешная. » Певучий язык повествования радует слух, но порой сложен для нас – живущих в 21 веке – при чтении озадачиваешься значением слов одесную (направо), ошуюю (налево), ендова (деревянная или металлическая утварь для подачи к праздничному столу напитков) и многих других. Сборник сказок необычен – интересен содержанием и языком повествования – для дошкольников скорее не понятен – для школьников и взрослых может открыть много неизведанного как в отечественных преданиях, так и в русском языке. Несколько сюжетов. Воздушный корень – напоминает богатырский эпос – главные герои идут на бой со змеей огневой, с драконами многоголовыми и освобождают Софью Премудрую. Желудевое счастье – сказка-притча – как молодой желудь покидает родное темное болото и разрастается дубравой за рекой – история о том, что родина там, где тебе уютно и приятно, а не там, где сохнуть надо. Гидра стоглавая – сказка о смекалке – как с огромной болотной гидрой никто в государстве совладать не мог, а скоморох Всеслав и гидру заморил и царем стал (читаю и улыбаюсь – до чего свежо написано). На страницах издания собраны истории о многих занимательных героях: царе Иване Горохе, об Игнате-королевиче, Софье-царевне, скоморохе Всеславе, Федоте-стрельце, о сыне купеческом Герасиме-молодце. Читатель, взрослый и маленький, узнает о кузнеце Макаре и его сыновьях, которым отец должен передать заветные слова, а вот какие – это сказка расскажет. Иллюстрации мне интересны – находятся не везде в сборнике – через разворот – изумительно напечатаны – очень напоминают стиль Билибина. В конце каждой сказки – небольшая мистическая картинка. Начинаются сказки с причудливых буквиц.

Затерянная Рязань. Страшные сказки Луковского лесаЕсли вам для домашних или творческих нужд вдруг понадобился человеческий череп, то, говорят, лучше места для поисков сего артефакта просто не найти. Выходить на «охоту» рекомендуется если и не при полной луне, то как минимум по весне, когда схлынет паводок и унесет с собой рыхлый грунт, обнажив нехитрые лесные богатства. Идти нужно по дороге, никуда не сворачивая. Если повезет — выйдешь живым, да еще и с черепом. Главное, дубы не рубить да траву не рвать, чтобы не разгневать нечистую силу. Ибо всякий знает, что в здешних местах, на излучине Оки, водятся оборотни, лесовики и русалки. Какие еще тайны хранятся под покровом вековой дубравы? Команда YA62.ru побывала в самом мистическом и темном месте Рязани — Луковском лесу. Все началось в те далекие времена, когда в относительной близости от нынешней Рязани замер и начал интенсивно таять Валдайский ледник. Последний Ледниковый период уходил в прошлое, а наша Ока густо подпитывалась от него талыми водами. Постепенно река мелела, подтачивая свои же песчаные долины, прокладывая замысловатый извилистый путь. В одной из таких излучин — речных петелек и вырос Луковский лес. — Сегодня мы видим здесь реликтовую дубраву, — рассказывает краевед Игорь Канаев. — Эти деревья — прапраправнуки тех дубов, которые выросли первыми после Ледникового периода. Позже сюда пришли липы и тополя. Совсем новичками можно считать канадский клен, каштаны. Последним же заселился настоящий паразит мира деревьев — американский клен. Растение страшно вредное: оно поглощает кислород, его семена не едят птицы, звери — не питаются корой, потому что она горькая и ядовитая. Зато биомасса этого клена может постепенно вытеснить дубы, и наш уникальный реликтовый Луковский лес перестанет существовать.

Канаев говорит, что в давние времена лес называли Улуковским — то есть у луки, у излучины, и даже Пьяной Лукой из-за такой извилистости реки. Испокон веков это было место силы: здесь проводили народные гулянья и тщательно охраняли лес от хулиганства. — Охранялся не только лес, но и луга, — отмечает краевед. — Были старосты, которые проводили осмотр, конные объездчики. Луга здесь никогда не распахивались, а лес не рубился. Разве что в самые тяжелые времена: в наполеоновскую и в Великую Отечественную войну. Эти места — вечное богатство. Луга и разнотравье в сочетании с водной гладью реки дают удивительный коктейль ароматов. Сейчас бы это назвали модным словом «фитовоздух». Эту уникальность и пытались сохранить наши предки. По рассказам краеведа, конные объездчики жестоко наказывали непослушных за неподобающее обращение с Луковским лесом, могли даже отхлестать кнутом. Подобная кара касалась даже детей.

Чем гуще и темнее лес, тем сильнее он будоражит фантазию людей и пугает их. Луковский давно оброс легендами и страшилками, которые успели уже даже забыться. В Борках с кем ни поговори, все знают, что «место это гиблое, темное, злое». И про оборотней вроде бы слышали, и про леших, и даже про русалок. Но кто же в эти небылицы сейчас поверит?

— Конечно, водится нечисть, как же ей не быть в таких местах? — высказывает свою точку зрения местная борковская пенсионерка Татьяна Михайловна. — Здесь вам и лес, и болото, и река. Вот и охраняют свои владения. Помню, мне еще бабушка, когда я маленькая была, говорила, что в лесу можно только по тропинкам протоптанным ходить, никуда вглубь не забредать, и до сумерек возвращаться домой — иначе леший уже не отпустит. И строжайше запрещалось деревья обижать — ветки ломать, желуди срывать. Брать можно было только то, что на земле лежит. Местные рассказывают, что даже было такое поверье, будто однажды пришел в Луковский лес за дубовой древесиной лесоруб. Слышали люди, как топор стучал, а потом перестал. И назад уже лесоруб не вернулся. Искать ходили — не нашли. С тех пор никто деревья там не рубит, разве что валежник собирают.

Краевед Игорь Канаев уверен, что ничего общего с реальностью у страшных сказок Луковского леса нет и придуманы они были не столько для того, чтобы уберечь людей от леса, сколько чтобы уберечь лес от людей. — Дуб ценился во все времена, и чтобы здесь весь не вырубили, не выкосили, не перепахали, объездчики и напридумывали ужасов, — уверен краевед. — Правда, знаю, вешались в Луковском лесу часто. Но чтобы прямо призрак повешенного ходил потом и пугал селян — таких историй не припомню.

В советское время темная сторона Луковского леса ушла в прошлое, и эти места стали центром городских праздников и отдыха рязанцев. Местный пляж официально считался вторым городским, а отдыхающих сюда привозили на барже от пристани у Кремля. «Воскресным утром 22 июня 1941 года наша семья в полном составе на конном извозчике отправилась на пристань, что стояла на реке Трубеж. Погрузилась вместе с другими людьми на плоскодонную широкую баржу, которую тащил буксир, и отчалила курсом на берег Оки к Луковскому лесу с песнями и плясками. Подошли к причалу Луковского леса в очень веселом, радужном настроении. Прекрасный песочный пляж уже был заполнен отдыхающими. Найдя своих сослуживцев, папа вместе со мной отправился к буфетам, которые торговали на опушке леса. Накупили всякой всячины, а главное, очень вкусного фруктового мороженого… . День был солнечный. Все купались, пели хором разные песни, в основном патриотические, но и про народные не забывали. Звучали песни и из патефона… Набегавшись, наевшись всякой снеди, напившись ситро, люди играли в лото, карты, развалившись в шезлонгах под тентами. Где-то после обеда народ стал готовиться к отъезду. Многие взрослые пошли домой пешком через луга, а родители, в основном с маленькими детьми, стали не спеша собираться к причалу. . Заждавшаяся толпа с гомоном хлынула по сходням на палубу — и мы в числе первых. Плоскодонная баржа резко наклонилась набок, моя сестренка выскользнула из маминых рук, еще мгновение — и она упала бы в реку, но папа успел подхватить ее у самой воды. Это воспоминания рязанца Анатолия Гусева, опубликованные в книге рязанского журналиста Евгения Баранцева «Рязань: обратная сторона фронта».

Сегодня в Луковский лес, наверное, уже не свозят трупы и не устраивают там бандитские разборки. Заросшие пляжи с каждым годом привлекают все больше отдыхающих, которые мечтают скрыться от посторонних глаз. Но, гуляя по лесу, забредая в его сырую черноту, непроизвольно ловишь себя на том, что вдоль дорожек ищешь человеческие кости, а на ветках — висельников. Отголоски памяти о 90-х невольно вызывают и некоторые антропогенные мизансцены Луковского леса. Например, вот здесь, на спиле векового дуба кем-то нацарапано послание: «Сохраняй чистоту», а рядом валяются два мужских ботинка. В такой ситуации хочешь не хочешь, а вверх посмотришь. На всякий случай.

Луковский лес и сейчас мог бы стать отличным местом рекреации горожан: здесь можно было бы организовать пляж, экологическую тропу, зону для палаточного отдыха. Но такие радужные перспективы, похоже, городу не нужны. Поэтому и наполняют берега Оки в здешних местах туристы «дикие» — как по виду своему, так и по поведению. Такой особенный, богатый, уникальный реликтовый лес превратился в свалку, и это вызывает отвращение сильнее, чем вероятность найти череп у дороги. И самое ужасное в этом то, что люди, приехавшие сюда отдохнуть, не пытаются убрать свалку хотя бы вокруг себя, а вполне комфортно располагаются прямо среди этого мусора.

Еще немного, и в реликтовой дубраве не останется ни тропки, на которой бы не было следов экологического преступления. Поэтому постоянным посетителям и активным «пользователям» Луковского леса сегодня нужно бояться не русалок и не леших, и даже не призраков невинно убиенных в бандитских разборках. Бояться нужно духа помоек, взращенного руками «культурно отдыхающих». |

Так откуда ж мы знаем традиционные сказки? Конечно, из сборника Александра Афанасьева, которым с 1850-х годов и по настоящее время пользуются издатели всех мастей. Про курочку-рябу, Ивана-дурака, Емелю на печи, Лису Патрикеевну, про Летучий корабль, даже про Бессчастного стрелка, которого Леонид Филатов превратил в Федота-стрельца, удалого молодца, – записал именно Афанасьев.

Так откуда ж мы знаем традиционные сказки? Конечно, из сборника Александра Афанасьева, которым с 1850-х годов и по настоящее время пользуются издатели всех мастей. Про курочку-рябу, Ивана-дурака, Емелю на печи, Лису Патрикеевну, про Летучий корабль, даже про Бессчастного стрелка, которого Леонид Филатов превратил в Федота-стрельца, удалого молодца, – записал именно Афанасьев.  В камышах (которые сами по себе магичны, таинственны) она обнаруживает столик, накрытый скатертью. Спрятавшись под столом, Старуха вскоре дожидается прилёта трёх голубок (опять множество смыслов: голубь – символ ещё библейский, символ благих вестей!), которые изрекают магическую формулу: «Наливуш-крепыш-приполон». Ну, тут к явно мордовскому звучанию нет вопросов. Но вот после произнесения этой формулы на столе появляются щи да каша – наше традиционное угощение.

В камышах (которые сами по себе магичны, таинственны) она обнаруживает столик, накрытый скатертью. Спрятавшись под столом, Старуха вскоре дожидается прилёта трёх голубок (опять множество смыслов: голубь – символ ещё библейский, символ благих вестей!), которые изрекают магическую формулу: «Наливуш-крепыш-приполон». Ну, тут к явно мордовскому звучанию нет вопросов. Но вот после произнесения этой формулы на столе появляются щи да каша – наше традиционное угощение.

Конкурс осенних поделок Осенняя поделка >.Автор Третьякова Даша. Возраст 5лет. Воспитанница средней группы № 7 МБДОУ детский.

Конкурс осенних поделок Осенняя поделка >.Автор Третьякова Даша. Возраст 5лет. Воспитанница средней группы № 7 МБДОУ детский. Мастер-класс учителя-логопеда «Развитие фонематического слуха-как основа для формирования навыков чтения и письма у детей» МБДОУ № 38 «Золотой петушок» 25.12.2014г. в подготовительной группе для детей с ТНР учитель-логопед Крутикова Светлана Петровна и воспитатель.

Мастер-класс учителя-логопеда «Развитие фонематического слуха-как основа для формирования навыков чтения и письма у детей» МБДОУ № 38 «Золотой петушок» 25.12.2014г. в подготовительной группе для детей с ТНР учитель-логопед Крутикова Светлана Петровна и воспитатель.