Недетские сказки, которые читают детям: Какой тайный смысл в них скрыт

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Вероятно, у многих взрослых возникали вопросы относительно некоторых нюансов, которые встречаются в сказках. Почему Красная шапочка ходила одна через лес? Почему отец Золушки игнорировал бедственное положение дочери, а Спящую красавицу плохо искали? Но эти странности и не состыковки сущий пустяк по сравнению с их изначальным вариантом. Многое из народного фольклора, то, что читается детям в качестве классических сказок, были и не детскими произведениями вовсе. Либо же каждый взрослый, через чьи уста проходило повествование добавлял своих подробностей, «нагоняя жути» на и без того странный сюжет.

У основных сказочников – братьев Гримм и Шарля Перро то и дело встречаются схожие сюжеты, ведь за основу своего творчества они брали фольклорные произведения и несколько видоизменяли их, адаптируя для широкой публики. Произведения братьев традиционно принято считать более жесткими и сложными, чем у Перро. Хотя, для современников многое покажется диким и у Перро, и у братьев Гримм.

Красная шапочка

В оригинальной версии сказки про девочку в красном головном уборе и голодного волка, первая носит шаперон. Это такая накидка с капюшоном, кстати, на иллюстрациях шаперон довольно часто сохраняется. Переодели девочку в шапку братья Гримм, хотя логичнее было бы гулять летом по лесу в плаще-накидке, чем в шапке. Но суть не в этом, главной переделкой было вовсе не это.

Историю об отношениях волка и девочки в Европе пересказывали друг другу еще в 14 веке, правда, в не присутствовали леденящие душу подробности. Если в современной версии сказки волк аккуратно съедает бабулю, не оставив на ней ни единой царапины от клыков, то в оригинальной версии он готовит из своей добычи наваристый суп. Затем приходит Красная Шапочка, тут волк в бабушкином чепчике, приглашает внучку к столу, мол, только приготовила.

Кот бабушки пытается предупредить о том, чтобы внучка не ела угощение, но лжебабушка кидает в него деревянным башмаком, да так метко, что ненароком пришибает животинку. Впрочем, это обстоятельство расправы над любимым питомцем, никак не смущает девочку, и она плотно обедает.

Затем девочка раздевается и ложится в кровать, где ее поджидает волк. И все, никаких дровосеков (да и зачем они, если бабушка уже пущена на суп), финал остается открытым, уж что там будет происходить в дальнейшем между героями сказки, каждый решает в меру своей испорченности.

Счастливый финал с дровосеками и спасение бабушки сочинил Шарль Перро, который, впрочем, чтобы не снижать градуса воспитательного момента, добавил, мол, такова мораль для тех, кого незнакомцы зазывают в свою кровать.

Гретель и Гензель

Немецкая народная сказка даже в современной интерпретации имеет несколько неоднозначную интонацию, что на нее даже снимают ужастики. Но ее изначальная версия и вовсе была не для слабонервных. Ее сюжет берет начало в 14 веке, как раз в период Великого голода 1315-1317 годов. В ту пору три года заморозков подряд уничтожали весь урожай, что погубило почти четверть населения, был распространен каннибализм. Тогда и появилась история про Гретель и Гензель.

Итак, первоначальная версия предполагает, что доведенные до отчаяния голодом родители собираются не просто избавиться от лишних ртов, а съесть их. По воле случая дети подслушивают этот разговор и бегут, спасая себя, в лес. Впрочем, их план тоже весьма жесток, там они собирались пересидеть пока с голоду не умрут родители, поэтому периодически они приходили к дому снова, узнать не пора ли возвращаться.

Так, однажды брат с сестрой снова подслушивают разговор старших о том, что им удалось добыть немного хлеба, а вот «мясная подливка» ускользнула из рук. Дети, стащив кусок хлеба, отправляются обратно в свое убежище, но зачем то помечают дорогу крошками хлеба. Их немедля съедают птицы. Казалось, что ребятам осталось недолго, но тут на их пути встречается дом, который сделан полностью из хлеба. Они накидываются на него и наедаются вдоволь.

После ребята решают вернуться домой, прихватив с собой хлеб и ведьму, которая предварительно была изжарена в собственной печи. Родителям больше не нужно есть своих детей, хлеба достаточно и все счастливы.

После того как голод остался в прошлом, видоизменялась и сказка, так, родители якобы просто отвели детей в лес, а не собирались их съесть. А домик стал пряничным, видимо потому что детей обычным хлебом уже было не прельстить. Ведьму тоже с собой домой никто уже не волок, она оставалась там же в печи.

Но, несмотря на такую переделку, возникает масса вопросов к сюжету. А что будет после того как закончится та еда, которую дети принесли с собой? Простили ли дети такое поведение родителям?

Белоснежка и семь гномов

Этот сюжет сохранился благодаря народной сказительнице Доротее Виманн, затем было записано братьями Гримм, как водится в более цензурной версии, хотя и она для современного читателя кажется диковатой. Чего уж говорить о первоначальном варианте.

Царица планировала съесть Белоснежку, причем явно не от голода она задумала это, а от злобы и жестокости. Слуге она приказала принести ее легкие и сердце. Он, как и в современном варианте, прельстившись молодостью и красотой царевны, идет на обман и оставляет девушку в живых. Царице же относят сердце и легкое оленя. Она тут же устраивает званый ужин, использовав в блюдах эти потроха.

По традиционному стечению обстоятельство девушка оказывается в доме у семи гномов, которые оставляют ее у себя, пленившись ее красотой, а не кулинарными навыками и хозяйственностью. Царица узнает, что Белоснежка жива, перевоплотившись в старуху, отравляет ее яблоком, девушка впадает в летаргический сон, а ее тело укладывают в хрустальный гроб и водружают на вершину горы. Там-то ее и находит проезжавший мимо королевич.

Как водится, ему тоже очень нравится Белоснежка, пусть даже и не подающая признаков жизни. В оригинальном варианте он начинает уговаривать гномов отдать ему тело. Причем предлагает им несметные богатства, но те не соглашаются. Уж на что понадобилось молодому мужчине бездыханное тело юной красавицы, история умалчивает, видимо давая простор для взрослой фантазии.

Пока царевич пытался сторговаться с гномами, слуги неудачно роняют гроб, что из горла царевны вылетает кусок яблока, которым она поперхнулась, и она оживает. Дальше свадьба и счастливый конец, в котором царица, пляшет на мероприятии, правда перед этим на нее надели железные башмаки, раскалив их на костре.

Спящая красавица

Сюжет, во многом схожий с Белоснежкой, но есть еще более ранняя версия. До Шарля Перро Джамбаттиста Базиле успел записать несколько более народную версию и в ней вовсе не так сильно романтичное начало. По ней девушку в гробу нашел не юный царевич, а вполне себе взрослый король. Да еще и женатый. И не целовал он ее вовсе, а так воспользовался беззащитностью девушки, что спустя 9 месяцев, после их встречи, она родила двойню – мальчика и девочку. Так, один из младенцев по ошибке стал сосать ее палец и вытащил занозу (в этой версии царевна уснула, уколовшись веретеном). Красавица не успевает огорчиться тем фактом, что оставлена на произвол судьбы, да еще и с неведомо откуда взявшимися детьми, как приезжает король.

Нет, коронованная особа приехала вовсе не навестить отпрысков, просто вспомнил, что некогда проводил здесь весело время и решил вернуться. Узнав про детей, он стал приезжать регулярно, проявлять заботу. Но тут в дело вмешалась законная супруга короля, детей она отдала повару для приготовления ужина, а саму Красавицу приказала сжечь. Но если бы не ее жадность, то задуманное может быть бы и удалось. Но царица велела снять с прикованной к столбу Красавицы вышитое золотом платье.

Король же, вновь прельстившись красотой обнаженной девушки, решил поменять их с супругой местами. Так на костре сожгли царицу, а Красавица заняла ее место на троне. Ах да, детей повар оказывается спас.

Рапунцель

Сюжет, изложенный братьями Гримм, хоть и называется Рапунцель, но имеет множество расхождений с современным мультфильмом. Супружеская пара жила около огромного сада, в котором росло много разных овощей, зелени и кустарников. Так, супруга однажды захотела рапунцеля (растение семейства Колокольчиковых), муж, чтобы порадовать супругу, полез тайком в этот сад, но одного раза показалось мало, потому мужчину отправили за добавкой. Но на сей раз он попался соседке, которая оказалась ведьмой. В обмен на свободу она взяла с него обещание отдать ему будущую дочь. Мужчина, у которого еще и в планах не было никакой дочери, согласился на такой уговор. Однако ведьма уговор не забыла и забрала новорожденную девочку себе, назвав ее Рапунцель.

Так жила девушка в заточении в огромной башне, пока сюда не приехал принц, познакомился он с девушкой, стал приезжать регулярно, когда ведьмы не было дома. Так Рапунцель забеременела и уже не смогла так резво как раньше поднимать ведьму на волосах в башню. Последней это совсем не понравилось, и она отрезала ей волосы и выгнала вон. Волосы, между тем, остались у ведьмы, она спустила их с башни и стала ждать. Совсем скоро пришел принц и забрался по ним в башню, где вместо любимой обнаружил ведьму.

Ведьма отчитала принца и столкнула его с башни вниз, тот угодил прямо в кусты, шипы которых выкололи ему глаза. Он не смог вернуться обратно в свое королевство и стал скитаться по свету – слепым калекой. Так и встретил он свою возлюбленную, которая уже успела разродиться двойней, она так обрадовалась их встрече, что ее слезы счастья, упав на глазницы принца, вернули ему зрение.

Маша и Три медведя

Несмотря на то, что история про девочку Машеньку, которая объедала медведей, воспринимается как исключительно русское, на самом деле это не так. Это шотландская сказка, которую можно встретить в книгах по английскому фольклору. Популярностью в России она обязана Льву Толстому, который перевел ее и адаптировал для отечественного читателя.

В изначальной фольклорной версии никаких девочек и вовсе не было, была лисица, точнее старый хитрый лис, который пробрался в берлогу к медведям и съел их запасы. Вернувшиеся некстати хозяева застают его в своем доме, тот бросается наутек, но они его настигают. А заканчивается история тем, что самый младший медвежонок очень любил греть лапки в шкуре лиса.

Роберт Саути, который опубликовал еще в 19 веке несколько иную версию фольклорной сказки, превратил лиса в старушку. Но концовка сказки остается туманной, старушка, спасаясь от медведей, выпрыгивает в окно, а дальнейшая ее судьба неизвестна. Автор рассуждает на эту тему, дескать, не понятно, то ли она сломала шею при падении, то ли смогла выйти из леса, то ли ее схватили стражи порядка и, приняв за бродяжку, отправили в исправительное учреждение. Но к медведям она больше не приходила.

А вот Лев Николаевич адаптировал сказку на русский лад, не оставив в ней никакой морали, согласно которой, не стоит рыскать по мискам, в чужих домах. Девочка не только выбирается сухой из воды, да еще и сумеет наказать медведей.

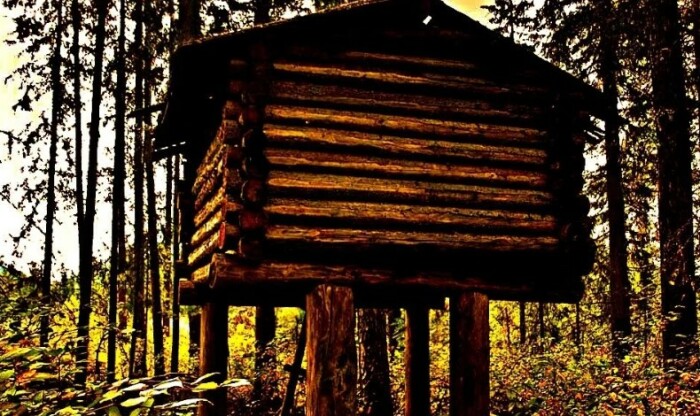

Баба Яга и ее собирательный образ

Пожалуй, самым популярным негативным героям всех славянских сказок является Баб-Яга, ее образ жизни, да и сам внешний вид не просто нагоняли страху и были придуманы по принципу «пострашнее», в них есть тайный смысл, который на самом деле способен испугать. Это для современных детей непонятно, что такое избушка на курьих ножках, а вот их сверстники, живущие в 13-15 веках, прекрасно знали о том, что в лесу, в таких избушках или, так называемых, «домовниках» и «избах смерти» хоронили умерших.

Обычно такой способ захоронения практиковался в северных районах, где много деревьев, а вот прорубить промерзшую землю слишком сложно. Откуда же взялись куриные ноги? Этому тоже есть объяснение. В лесу находили деревья, которые стояли рядом, их срубали на высоте 1,5-2 метров, местами оголяли корни, чтобы дерево высохло, а не сгнило (вот тебе и «куриные ножки»), сверху сооружался сруб, в который и укладывали погибшего, обустраивая ему некое подобие жилища.

В такие сооружения не смогли бы добраться животные, потому стояли они достаточно долго. Безусловно, такие домики считались страшными и их старались обходить стороной. Впрочем, вполне вероятно, что такие истории распространялись для того, чтобы навести страху и сберечь покой умерших, ведь сама Баба-Яга жила в этих сооружениях.

Отсюда и всякие, кто приходил в эти домики на курьих ножках, сначала омывались, а затем спать укладывались.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

12 тайных смыслов русских сказок, о которых вряд ли надо знать детям (10 фото)

Сказки неразрывно связаны с древними обрядами и обычаями. Их оригинальные версии, как правило, непосредственно отражают то, что делали наши предки. Возможно, вы заметили некоторые странности в поведении сказочных персонажей, которые часто противоречат логике и здравому смыслу. Мы нашли объяснения подобным поступкам.

Редакция изучила труд академика В. Я. Проппа «Исторические корни волшебной сказки» и несколько научных статей, а теперь делится с вами самыми необычными находками.

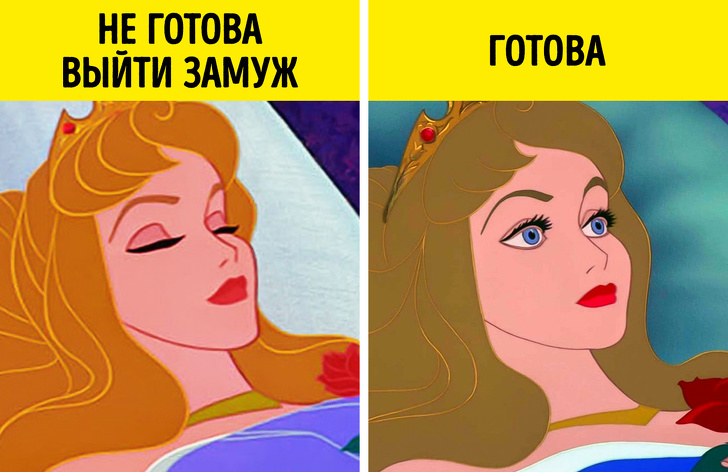

Мертвая царевна спала, потому что готовилась выйти замуж

Главная часть церемонии была посвящена как раз этому: девица должна была умереть как невинная девушка и возродиться к жизни уже женщиной. Проделывали это играючи: укалывали невесту иголкой или булавкой, после чего она картинно падала на землю, будто мертвая. «Оживляли» героиню обычно песнями и плясками.

Баба-яга на самом деле охраняет вход в царство мертвых

На границе между царством живых и мертвых стоит избушка, в которой живет Баба-яга — этакий Харон на русский лад. Задача героя, добравшегося сюда, — назвать магическое слово или принести жертвоприношение, чтобы избушка повернулась к нему «передом, а к лесу задом». Когда же персонаж попадает внутрь, первое, что он слышит:

«Фу, фу, фу! Прежде русского духу слыхом не слыхано, видом не видано; нынче русский дух на ложку садится, сам в рот катится!»

На самом деле в изначальных вариантах сказки слова «русский» здесь не было. Вместо этого Баба-яга говорила «живым пахнет». Чтобы избавиться от этого аромата, герой должен был поесть местной пищи, и тогда другие мертвецы признали бы его за своего. Эта деталь тесно связана с таким обрядом, как поминки. Персонаж как бы устраивает поминки по самому себе и прощается со своей живой половиной, превращаясь в мертвеца.

Вообще исследователи выделяют три типа Яги: дарительница (дает Иванушке волшебный клубок, волшебного коня и т. п.), похитительница (крадет детей и пытается изжарить их в печке) и воительница (нападает на героев и вырезает из их кожи ремни). С царством мертвых может быть связана любая из них.

Иногда Баба-яга — буквально теща героя

В некоторых случаях сказка о Бабе-яге восходит к обряду посвящения перед свадьбой. Известно, что древнейшая традиция предполагала, что обряд должен проводить непосредственный родственник невесты, часто мама или тетя. Перед заключением брака она подвергала зятя различным испытаниям.

Интересно, что традиция восходит к матриархальному прошлому, когда главенствующим был род жены, а не мужа. Иногда обряд немного трансформировался: посвящаемому жениху приходилось наряжаться женщиной и некоторое время выполнять типично «женскую» работу. Свадьба могла состояться, только если жених достойно справлялся со своей задачей.

Девица, которая живет в доме с богатырями и ведет все хозяйство, им не сестра

Девица попадает в дом богатырей двумя способами: или приходит добровольно (выгнала мачеха, заблудилась и т. д.), или ее похитили и привели. Героиня пользуется почетом и ведет хозяйство в доме, где живут несколько братьев, — раньше это называлось мужским домом. Эти детали отражают историческую действительность. Третья деталь — что живет девица с ними как сестра — не исторична.

В реальности в мужском доме всегда присутствовала девушка или несколько девушек. Они занимались хозяйством и одновременно были женами всем членам общины. Как правило, для девиц это была «временная работа». Родители часто сами отправляли дочерей прислуживать в мужские дома, потому что это считалось почетным. Самые известные романтичные вариации этой традиции — русская сказка «О мертвой царевне и семи богатырях» и европейская «Белоснежка».

Герой, спасающий девушку от дракона, вовсе не герой

В старину существовал обычай приносить в жертву невинную девушку: ее топили в реке, от которой зависел урожай. Считалось, что тогда река будет благоволить людям и не пересохнет, а значит, местное племя не погибнет от голода. В сказках этот обычай трансформировался в драконов и других чудищ, которые крадут девиц. Дракон в этом случае олицетворяет сам обряд, а его злобное воплощение доказывает, что люди на самом деле не были согласны с таким раскладом дел.

Поэтому в сказаниях появляется храбрый юноша, который закалывает острым мечом чудище и спасает девушку. Если бы в той далекой реальности среди народа нашелся такой герой, то его мгновенно отправили бы вслед за девицей в речку. По таким сказочным трансформациям сюжетов исследователи изучают, как менялось отношение народов к тем обычаям, которые у них были.

В первоначальном варианте сказки «Репка» были отец и мать

Смысл этой сказки заключается в правильном взаимоотношений поколений. В изначальном варианте текста присутствовали отец и мать, которые символизировали защиту и заботу соответственно. Есть два возможных объяснения, почему этих персонажей изъяли из сказки:

С приходом христианства цифра 7 стала сакральной, а до этого времени особый почет был у числа 9. Без матери и отца в сказке оказывается ровно 7 персонажей, что соответствует новой символике. У христиан традиционно отцовскую защиту и опору представляет церковь, а материнскую заботу — Иисус Христос. Поэтому необходимость включать в сказку мать и отца сама собой отпала.

Сказка о Колобке не что иное, как урок по астрономии

По одной из версий, Колобок в изначальном варианте не что иное, как Луна. А сам текст сказки представляет собой лунный цикл:

Приготовление Колобка — это полнолуние. Потом месяц идет на убыль, и каждый из зверей, которых повстречал главный герой, откусывает от него кусочек. Лиса съедает Колобка, и месяц на небе скрывается полностью. Начинается новый цикл.

Василиса Прекрасная не кто иная, как ведьма

Василиса в юном возрасте лишается матери и приобретает магический артефакт — куклу: ее можно покормить, а она даст хороший совет. Исследователи считают, что кукла является типичным магическим атрибутом ведьмы, а поцелуй дочери и матери на смертном одре не просто передает девочке родительское благословение, но еще и магическое наследие. Однако полноценной колдуньей от этого Василиса не становится, и впереди ее ждут испытания, которые сравнимы с древними обрядами инициации для ведьм:

Кощей крадет девиц, потому что он против матриархата

В обществе наших предков были сильны материнские культы: важнейшие решения принимались с согласия главной женщины племени, «матери». Имя Кощея, вероятно, произошло от слова «кош», что означает «господин, захвативший власть». Поэтому исследователи предполагают, что этот персонаж не кто иной, как мужчина, укравший у женщины ее социальную функцию.

Если это правда, то становится понятным, почему Кощей склонен похищать и порабощать девиц. А его отрицательная роль в сказке объясняется так же просто: он был воплощением силы, которая разрушила древние порядки родового равноправия. В глазах людей первые «кощеи» были не кто иные, как поработители.

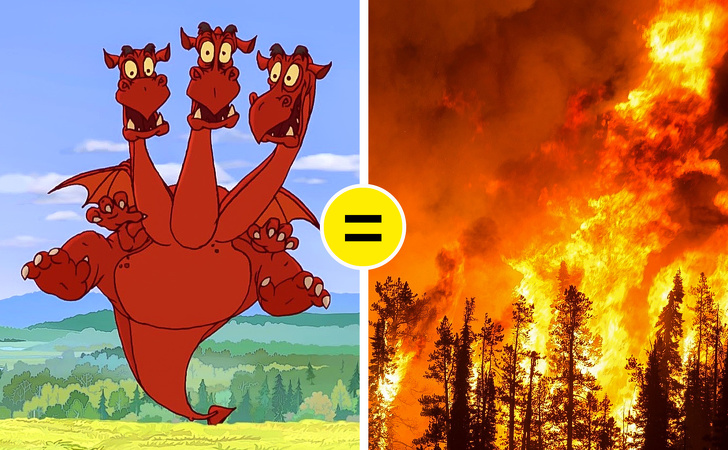

Змей Горыныч — это символ страшных лесных пожаров

Отчество персонажа — Горыныч — происходит от слова «гора», однако в прошлом под горой понимали также и лес. Поэтому прозвище героя можно перевести как «лесной». Вероятно, в сознании древних славян Змей был воплощением лесных пожаров, которые вызывали молнии. Косвенным доказательством является описание появления Змея:

«поднимается буря, гром гремит, земля дрожит, дремучий лес долу клонится — летит трехголовый Змей».

На те же мысли фольклористов наталкивает небольшая деталь в сказке «Иван Быкович»: главный герой запрещает своим побратимам спать перед встречей со Змеем. Возможно, это отголоски памяти предков, которые не должны были засыпать у костра.

Иван-царевич сжигает шкурку Царевны-лягушки, потому что обладает типичными мужскими качествами, которые не годятся для создания крепкой семьи

Царевна пребывает в образе лягушки не по собственному желанию, а из-за колдовства. Чтобы прекратить эти превращения, героине требуется помощь извне. Спасителем выступает, конечно, суженый.

С житейской точки зрения Иван-царевич, женившийся на лягушке, не испытывает никаких неудобств: жена печет хлеб, ткет ковры и на балу выглядит лучше всех. Однако царевич сжигает шкурку лягушки, несмотря на запрет это делать. Считается, что героем в этом случае движет обыкновенная мужская прямолинейность.

Как следствие, Ивана наказывают: он вынужден идти за царевной за тридевять земель. Этот путь символичен в социальном смысле: герой должен вырасти духовно, отказаться от мужской твердолобости и голой рациональности. Только в этом случае возможен счастливый брак.

Нам удалось открыть для вас мир русских сказок с новой стороны? Если вы слышали о других интересных смыслах, которые лежат в основе сказочных текстов, расскажите нам о них.

Фото на превью Ivan Tsarevich and the Gray Wolf 3 / Melnitsa Animation Studio

Скрытый смысл в русских народных сказках

Одна из характерных составляющих фольклора любой страны – это наличие сказок. И наша с вами страна здесь не исключение. Все вы наверняка помните, как в детстве кто-то из родителей или, например, бабушка, читала вам сказку на ночь, чтобы вы скорее закрывали глаза и засыпали. Спокойный и монотонный родной голос, повествующий о чём-то очень интересном перед сном, действует поистине успокаивающе и усыпляюще. Однако речь пойдёт не о том, какой эффект оказывает на психику ребёнка чтение сказок перед сном, а о том смысле, который заложен в этих сказках, но очень часто остаётся непонятным по причине того, что он скрыт. И понять его не могут не то что бы дети, но даже взрослые.

Дело в том, что сказки зачастую пронизаны глубочайшим символизмом, а также являются неиссякаемым источником знаний и сведений о всевозможных событиях древности. В большинстве сказок нет случайных образов и персонажей, названий, имён и слов, а смысловая нагрузка может быть настолько глубока, что просто диву даёшься – сродни русской матрёшке, в внутри которой находится другая, а внутри неё – ещё одна и т.д., главный смысл сказки может таиться где-то в её глубине – под слоем более простых смысловых наслоений. Все уровни сказки могут представлять собой окошко в неизвестный мир устройства мироздания и основ жизни.

Всем нам следует знать, что сказки, кроме привычной бытовой воспитательной функции, могут выполнять и ряд других – более сложных, например:

Во многих сказках представленные направления могут не только идти рядом друг с другом, но также и пересекаться и даже синхронизироваться. Персонажи сказок являют собой некие символы, каждое их действие несёт в себе сакральный смысл, а пути, по которым они идут, указывают на особые методы получения тайных знаний и достижения внутренней гармонии. Нередко сказки сравнивают даже с магическими формулами, которые теряют свою силу, если их неправильно произнести.

И давайте в качестве примеров рассмотрим несколько всем известных русских народных сказок. Не факт, что наши расшифровки будут в полной мере отражать истину, но послужить неким алгоритмом для понимания заложенного в сказках скрытого смысла они всё же смогут.

Итак, рассмотрим три сказки: «Репка», «По щучьему веленью» и «Кощей бессмертный».

Сказка «Репка»

Что мы знаем из сказки: Нам известно, что дед посадил репку, и по причине особо урожайного года, она выросла очень больших размеров. Чтобы вытянуть репку, деду по очереди на помощь прибегали бабка, внучка, Жучка, кошка и мышка. Вытянуть же репку они смогли только тогда, когда тянули её все вместе.

Скрытый смысл: Если говорить о скрытом, эзотерическом значении данной сказки, то она рассказывает нам о тех знаниях, которые были накоплены предками, жившими в древние времена. Репка выступает в роли корней рода, а посадил её первопредок – тот самый дед, являющийся старейшим и мудрейшим.

Бабка в этой сказке символизирует традиции дома; отец – опору и защиту семейства; мать – опеку, тепло и любовь; внучка – продолжение рода; Жучка – защиту благосостояния; кошка – благостное состояние в доме и позитивный микроклимат; а мышка – достаток.

Каждый из представленных образов тесно связан друг с другом, а все вместе они представляют одно целое. Только соединив все части вместе, человек способен достичь истинной гармонии бытия, научится жить в состоянии потока, когда всё, что есть внутри человека, и всё, что окружает его снаружи, приходит в соответствие друг с другом.

Сказка «По щучьему веленью»

Что мы знаем из сказки: Молодой человек по имени Емеля сидел на печи и ничего не делал. В один из дней, пойдя на реку за водой, он выловил щуку. Щука попросила Емелю её отпустить, а взамен согласилась исполнить несколько желаний. После недолгих раздумий Емеля попросил у щуки царевну и дворец, что и получил в итоге, а также стал красавцем.

Скрытый смысл: Печь символизирует собой пространство сознания, в котором герой сказки находился большую часть времени, и из которого выбираться очень не хотел, т.к. всё время созерцал сам себя. Однако человек не может находиться в гармонии, если его внутренний мир никак не связан с внешним.

«Познакомившись» с щукой, Емеля осознал свои истинные желания и обрёл намерение, которое выражается в словах: «По щучьему велению, по моему хотению». Щука же, в свою очередь, представляет собой природу-мать, по отношению к которой Емеля и проявил внимательность. И уже затем природа дала ему возможности для реализации своего намерения и самосознания.

Фраза: «По щучьему велению, по моему хотению» означает единство двух граней бытия – Духа человека и его Души. Щуку также можно трактовать как «Щура», т.е. пращура – родоначальника всего и человеческого духа. Река, из которой Емеля решил набрать воду, является неким энергоинформационным каналом, в который можно проникнуть, только выйдя из привычных рамок и отказавшись от сковывающих убеждений. В конечном счёте, Емеля, посредством освобождения своего духа, достиг недоступных человеку в обычном состоянии сознания возможностей и стал властелином своей судьбы. Кроме того, становление Емели прекрасным принцем – это проявление внутренней красоты на внешнем плане.

Сказка «Кощей Бессмертный»

Что мы знаем из сказки: Кощей является злым владыкой тёмного царства подземелья, регулярно крадущим прекрасных девиц. Он состоятелен, а в его владениях обитают диковинные птицы и животные. Кощею служит Змей Горыныч, обладающий огромным количеством тайных знаний, по причине чего имеющий большую власть. Кощей считается бессмертным, и обычными способами его не одолеть, хотя, если есть желание, то можно узнать необычные способы, которые, как правило, Ивану-царевичу, раскрывает Баба-яга.

И ещё одна деталь: Кощей Бессмертный – это попытка напугать Ивана Царевича, которая содержит в себе совсем иной посыл – Кощей Бессмертный – это Кощей Бес Смертный.

Небольшое напутствие

Время неумолимо бежит вперёд. Мир меняется. И вместе с миром меняется человек и его восприятие. Сегодня уже совсем немногие могут понять и объяснить сакральный и очень глубокий смысл сказок наших мудрых предков, а он, как вы и сами успели убедиться, конечно же, есть. А те знания, которые в этих сказках передавались, вообще совсем скоро могут кануть в Лету. Несложно заметить, что с течением времени прервалась та тонкая связь, которая соединяла друг с другом разные поколения людей.

Для того чтобы понять истинную суть сказок, в особенности, русских, человек должен отодвинуть на задний план своё нынешнее мировосприятие, и постараться посмотреть на мир и жизнь в нём тем взглядом, которым на них смотрели люди, жившие в те далёкие времена, когда сказки только начали появляться.

Поиск смысла, всенепременно, должен присутствовать, ведь Законы бытия, каким бы ни было время, каким бы развитым не было общество, какой бы высокотехнологичной ни была жизнь человека, всегда оставались и будут оставаться одними и теми же. Поэтому, пусть сказки о Кощее Бессмертном, Бабе-яге, Иване-царевиче, Емеле, Алёнушке и других персонажах будут для вас не просто интересными придумками, а теми указателями, на которые вы будете ориентироваться в своей повседневной жизни, в которой уже, казалось бы, совсем не осталось истинного волшебства.

Помните: волшебство есть, и оно окружает вас повсюду!