Фольклорные традиции и специфика литературной сказки

В школьные хрестоматии для начальной школы обязательно входят литературные сказки, которые, без сомнения, являются одним из наиболее любимых литературных жанров младших школьников. При этом из хрестоматии в хрестоматию переходят тексты одних и тех же классических произведений этого жанра. И это не случайно.

В круг школьного чтения включены произведения А.С. Пушкина, П.П. Ершова, В.Ф. Одоевского, В.А. Жуковского, вошедшие в золотой фонд отечественной литературы для детей. Их изучение способствует формированию эстетических и нравственных представлений учащихся, развивает их интерес к чтению, литературный кругозор, общую культуру. Кроме этого, сказочные произведения писателей-классиков способствуют развитию нешаблонного мышления, воображения, творческих способностей юного читателя.

Золотые сказки Пушкина

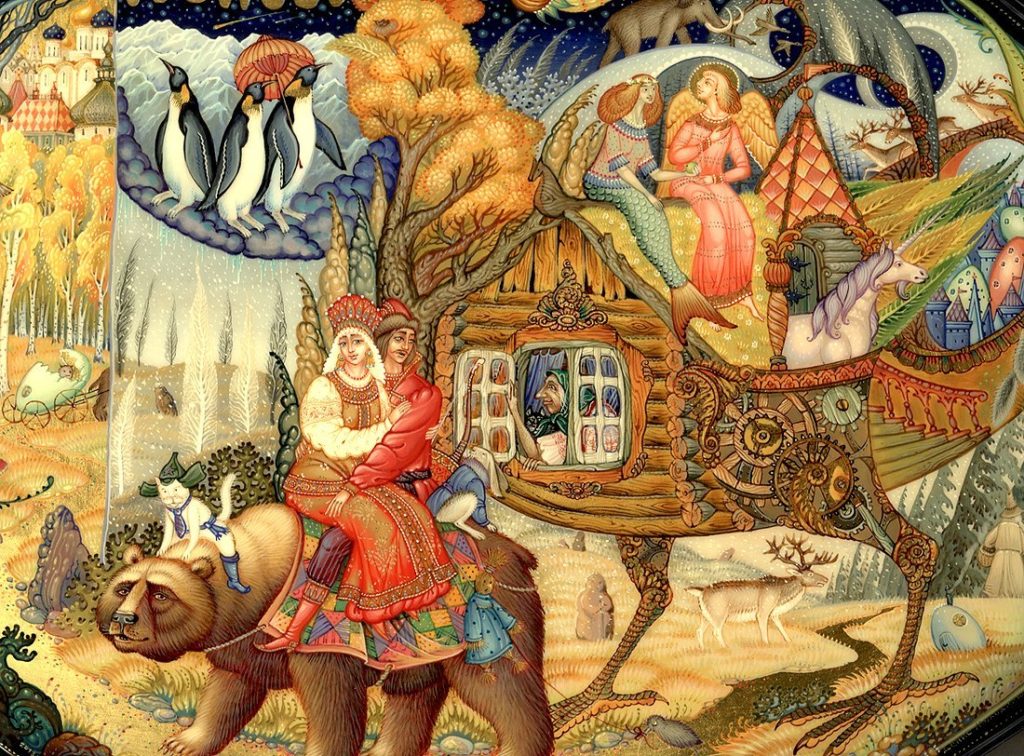

Сказки Пушкина. Живопись Палеха

Однако на уроке литературного чтения основное внимание учителя должно быть сосредоточено на аналитической работе. Можно порекомендовать в первую очередь обратить внимание учащихся на фольклорные традиции, которые использовали писатели-классики в своих произведениях.

Исследование фольклорных традиций дает читателю представление о народных корнях литературной сказки. Хотелось бы напомнить, что расцвет европейской (в том числе и отечественной) литературной сказки произошел в начале ХIХ века в связи с открытием писателями-романтиками художественной и духовной значимости народного творчества. Именно с этого времени начинается активное собирание и изучение фольклорного наследия.

Большую роль в этом сыграли научные работы немецких писателей и ученых-филологов братьев Гримм. Поэтому необходимо учить детей видеть в литературных сказках «следы» народного творчества и прежде всего волшебных сказок.

В чем проявляются фольклорные традиции литературной сказки?

1) В использовании писателями фольклорных сюжетных мотивов (ненависть мачехи к падчерице, чудесное происхождение главного героя, нравственное испытание героя, спасение волшебных животных-помощников и т. д.).

2) В использовании традиционных образов-персонажей, которые, как выявил отечественный фольклорист В.Я. Пропп, выполняют в сказке определенные действия-функции. Это идеальный герой, его помощник, отправитель, даритель, вредитель, похищенный объект, ложный герой.

3) Художественное пространство и время литературной сказки часто создано в соотвествии с законами фольклорного сказочного мира: неопределенное, фантастическое место, сказочное время (у Пушкина: «негде в тридевятом царстве, в тридесятом государстве», «лесной терем» 7 богатырей, «остров Буян», «ветхая землянка» старика и старухи).

4) В использовании народных средств поэтической речи:

Обращение к фольклорным истокам позволяет увидеть и специфику литературной сказки.

Чем литературная сказка отличается от народной?

Специфические особенности литературной сказки в сравнении с народной заключаются в своеобразии содержания и формы, а именно:

1) В отличие от фольклорного произведения литературная сказка имеет конкретного автора, неизменный текст, зафиксированный в письменной форме, чаще всего она больше по объему.

2) В литературной сказке сильнее выражена изобразительность, т. е. более подробно, детально и красочно описаны место действия, события, внешний облик персонажей. Приведем пример из «Сказки о мертвой царевне» А.С. Пушкина, в тексте которого выделены красочные, реалистически достоверные изобразительные детали, которых не знала народная сказка:

«И царевна, подбираясь,

Поднялася на крыльцо,

И взялася за кольцо;

Дверь тихонько отворилась

И царевна очутилась

В светлой горнице; кругом

Лавки, крытые ковром,

Под святыми стол дубовый,

Печь с лежанкой израсцовой…»

3) Для литературной сказки характерен не свойственный фольклору психологизм, т. е. углубленное исследование внутреннего мира, переживаний персонажей. Приведем лишь один пример из пушкинской «Сказки о царе Салтане», где ярко описываются переживания царя Салтана при встрече с женой и сыном (выделены психологические детали):

«Царь глядит – и узнает…

В нем забилось ретивое!

«Что я вижу? Что такое?

Как?» – и дух в нем занялся

Царь слезами залился…»

Сборник «Все сказки Пушкина»

с иллюстрациями художника А. Лебедева

4) В связи с этим образы-персонажи литературной сказки – это не обобщенные маски-типажи народной сказки, а неповторимые индивидуальные характеры. Писатели воссоздают характеры героев, более сложные и психологически мотивированные в отличие от народной сказки.

Сказки Пушкина, Ершова, Одоевского не об условных сказочных героях-масках, а о живых, неоднозначных, противоречивых людях с неповторимыми характерами и чувствами. Даже чертенок у Пушкина становится незабываемым героем с индивидуальным, по-детски трогательным и наивным характером:

«Вот море кругом обежавши,

Высунув язык, мордку поднявши,

Прибежал бесенок, задыхаясь,

Весь мокрешенек, лапкой утираясь…»

5) Для литературной сказки, как и для любого литературного творения, свойственна ярко выраженная авторская позиция: автоское отношение, оценки, благодаря которым читатель понимает, кого из персонажей автор любит, что он ценит, что ненавидит. Так каждая сказка Пушкина имеет свою эмоциональную тональность:

«Подождать она хотела

До обеда; не стерпела,

В руки яблочко взяла,

К алым губкам поднесла,

Потихоньку прокусила

И кусочек проглотила.

Вдруг она, моя душа,

Пошатнулась не дыша,

Белы руки опустила

Плод румяный уронила…»

6) Литературная сказка выражает авторское понимание жизни, которое может в чем-то и совпадать с фольклорными ценностями. Однако чаще всего автор стремится выразить собственные идеи и представления о жизни. Все это приводит к тому, что литературная сказка позволяет увидеть «лицо» автора, его пристрастия и ценности, его духовный мир. Это принципиально отличает ее от народной сказки, в которой отражены общенародные идеалы, а личность конкретного сказителя стерта.

Классические литературные сказки русских и зарубежных писателей как раз и позволяют читателю увидеть две стороны этого жанра: фольклорные традиции и авторское своеобразие. Работа над литературными сказками позволяет учителю обучать учащихся такому сложному виду анализа, как сравнительно-сопоставительный, развивая при этом у детей логическое мышление и культуру аналитической работы с художественным текстом.

Как можно организовать такую работу на уроках в начальной школе при изучении классической сказки А. С. Пушкина рассмотрим в следующей статье.

Нажмите на кнопку вашей социальной сети и поделитесь информацией с вашими коллегами.

Русская сказка

Читайте, смотрите и слушайте детские сказки

Сказочная традиция в русской литературе

Сказочная традиция в русской литературе – явление универсальное. Прежде всего, это кладезь народного знания, впитавший в себя национальный дух поколений. Оставаясь не подвластной времени, сказка всегда будет будоражить умы не только простых читателей, но и являться предметом споров, дискуссий писателей и ученых. Вопросам становления сказочной традиции, тенденциям ее развития и различного рода трансформациям посвящено большое количество научных работ и исследовательских материалов. И особое место в этой вечной литературной полемике занимает положение о связи современной литературной сказки со сказкой народной, традиционной. Огромный вклад в изучение данного вопроса внесли такие авторы как А.Н. Веселовский, Н.Н. Трубицын, В.Я Пропп, М.М. Бахтин. Среди великого множества статей и монографий ярко выделяется работа М.Н. Липовецкого — «Поэтика литературной сказки», написанная еще в 1922 году. В ходе своего исследования автор прослеживает связи, схожие законы в столкновении или же переплетении двух разных истоков творческого процесса в пределах одного литературного жанра – коллективного и индивидуального. Продолжая изучать сказочную традицию с точки зрения исторического процесса, опираясь на вышеупомянутый труд, Л.В Овчинникова вступает в дискуссионный спор с прочими исследователями, которые полагают, что народная сказка оказывает влияние на литературную только в контексте сказки волшебной. Овчинникова Л.В. говорит о том, что подобный подход к изучению сказочной традиции не может в полной мере раскрыть все многообразие содержания самого жанра сказки, поскольку она, сказка, не имеет только лишь один источник, заключенный в пределах народного творчества. Слишком уж это загадочное явления для русской литературы. И действительно, развиваясь на протяжении столетий, сказка проходит долгий путь своего становления. Опираясь на фольклорные традиции, впитывая поэзию и мудрость народа, постепенно сказка «удаляется» от своего первоисточника – традиционной народной сказки, и приобретает новый и индивидуальный смысл. Так появляется современная литературная сказка, но до сих пор ученые не смогли прийти к единому мнению о том, является ли современная литературная сказка жанром самодостаточным, имеет ли она справедливую возможность существовать и рассматриваться отдельно от своего фольклорного праначала. Многие великие умы дискутировали на эту тему – А.С. Пушкин, П.П. Ершов, В.И. Даль, А. Погорельский и М.Е. Салтыков-Щедрин, М. Горький, И.А. Бунин. Каждый из них предлагает свои доказательства в пользу того или иного положения о разделении народной и литературной сказки на самостоятельные жанры. Многие указывают на слишком расплывчатые жанровые границы последней, но это не дает уверенного основания полагать, что мы не можем воспринимать литературную сказку отдельно от народной. И, прежде чем, подробнее приступить к изучению вопроса о соотношении традиционной фольклорной и новой литературной сказки, необходимо обратиться, непосредственно, к терминологии этих понятий. Литературный энциклопедический словарь определяет «сказку» как повествовательное произведение, обычно народнопоэтическое, о вымышленных лицах, героях и событиях, преимущественно с вмешательством фантастических и волшебных сил. «Литературную» же сказку, в свою очередь, словарь определяет как повествовательный жанр с волшебно-фантастическим сюжетом, реальным и (или) вымышленным персонажами, героями, которые также находятся в сказочной и (или) реальной действительности. Автором в литературной сказке поднимаются различные вопросы и проблемы – моральные, эстетические, социальные, касающиеся всех времен и народов.

Исходя из представленных определений, можно отметить, что трудности в дифференциации жанров народной и литературной сказки, действительно, справедливы. И говорить о самобытности авторской сказки с полной уверенностью невозможно. Ведь, несомненно, что в литературной сказке мы и сегодня без труда найдем отпечаток фольклорных традиций. И, прежде всего, данное сходство проявляется в использовании писателями аналогичных или подобных, уже знакомых нам мотивов и сюжетов: будь то испытание, выпавшее на долю главного героя, или же, например, наличие помощника, обычно животного, или некого сказочного и загадочного существа. Также, и сами персонажи сказки вполне соответствуют традиционным представлениям о том, каким же должен быть сказочный герой – идеальный или ложный, добрый или злой, герой-даритель или же, наоборот, приносящий вред, герой, который обязательно был похищен и тот, который помогает справиться с предстоящими трудностями главному персонажу, появляясь в самый нужный момент.

Что же касается действительности, в которой развиваются события сказки, то здесь — в сказке литературной, как пространство, так и время, тоже не сильно разнятся с миром, представленном в творчестве народа. Всем известные «тридевятые царства» и «некоторые государства» — все это некое волшебное место, неизвестно, существующее ли реально, в котором действует свое время, неопределенное, «сказочное».

Сравнивая народную и литературную сказки, нельзя не отметить самое очевидное отличие в специфике их особенностей – это отсутствие конкретного автора у первой и наличие четкой авторской позиции у второй.

Народная сказка в своем большинстве представлена как продукт коллективного творчества, чаще всего устного, сказка же литературная представляет собой строго зафиксированный, напечатанный текст. Имея оценочную тональность, жанр литературной сказки неизбежно приобретает определенный эмоциональный фон, которую в него привносит автор – а именно собственное понимание жизни, которое может и не согласовываться с традиционными ценностями фольклора. Эта индивидуальная, глубоко личная оценка действительности, восприятия окружающего мира автором выражает его собственные идеи и мысли.

Особую роль в сказках, конечно, играет их насыщенность различного рода эпитетами, словесными оборотами и другими художественными выразительными средствами, которые и создают особый композиционный строй и стилевую особенность, неповторимость этого жанра.

В литературной сказке изобразительность выражена гораздо более ярко, нежели в сказке народной – обилие деталей и красок позволяют герою или описываемому месту событий реалистичнее предстать перед читателем.

Язык, лексика сказки – это огромный пласт, который объединяет в себе наследие идей, накапливающихся народом веками, культурный менталитет столетий, а также бесценный опыт познания наших предков. Сказка есть отражение уникального народного духа, его идеалов, стремлений и колорита, в целом.

Удивительные сказки народов России

С казки любят и дети, и взрослые. Они завораживают сюжетами, погружают в мир волшебства, там добро побеждает зло, а в героях пробуждаются лучшие качества. Сказки малочисленных народов России не совсем привычны для восприятия читателя. Эти истории звучат эмоционально, сопровождаются различными звуками и напевами и обязательно разгоняют грусть-тоску. Действительно, с такими историями не то что заскучать, умереть спокойно не дадут (см. сказки брянского Подесенья).

Страшные сказки о животных, горных и таежных демонах рассказывают тубалары — малочисленный тюркоязычный народ, живущий в Республике Алтай. Тубалары рассказывают сказки во время охоты или охотничьего обряда с непременным жертвоприношением. Захватывающей историей они задабривают духа — хозяина Алтая, чтобы получить в награду добычу. Также дети и взрослые обязательно слушают сказки зимними вечерами, закрывшись дома, потому что верят, что это защитит их от нечисти и поможет установить мировой порядок. Говорят, что тубалар-сказитель, рассказывая сказки, контактирует с мифологическими персонажами, населяющими разные миры: сказочными героями, чудовищами и духами.

Дюрымы («быль, рассказы») и ситабы (героические, мифологические и сказочные сказания) звучат у нганасан — одного из самых северных народов Евразии, живущего в Таймырском районе Красноярского края. В дюрымах патетично описываются исторические события, а в ситабах сказители сочетают не только речь и пение, но и демонстрируют свои актерские способности. Помните игру «Крокодил»? Ситабы иллюстрируют действия всех персонажей эмоциональной, выразительной мимикой, жестикуляцией и пантомимой. Повествование длится несколько вечеров подряд с перерывами на сон и еду.

В брянском Подесенье (район в Брянской области) пожилые мужчины и женщины рассказывают сказочные предания на деревенских собраниях и во время похоронных обрядов. Считается, что покойнику нужно рассказывать такие сказки, в которых есть образы загробного мира. А сидящие рядом родственники — «чтобы не бояться» — должны шевелить его руки и ноги.

Большинство сказочных преданий в брянском Подесенье — местные варианты русских народных сказок. Их собирал и публиковал исследователь русского фольклора Александр Афанасьев. Самые известные в народном исполнении — это сказка «Про Ивана Бездольного» и сказка про Золушку («Казка пра Золнушуку»). Некоторые из них содержат обсценную лексику и не подходят для детей школьного возраста.

Сказки с фольклорными традициями

Сказка — один из жанров фольклора либо литературы. Эпическое, преимущественно прозаическое произведение волшебного, героического или бытового характера. Сказку характеризует отсутствие претензий на историчность повествования, нескрываемая вымышленность сюжета.

Сказки делятся на две основные группы:

Термин «Сказка»

В русском языке слово «сказка», зафиксированное в письменных источниках, появляется примерно в XVII веке. Происходило от слова «каза́ть» и имело значение: перечень, список, точное описание. Современное значение приобретает с XVII—XIX века. Ранее использовалось слово «баснь».

В отличие от русского языка, большинство европейских языков не имеют конкретного слова, обозначающего фольклорную сказку, и используют для её определения различными словосочетаниями. На латинском языке слово «сказка» передается через «fabula». Но это слово обозначает не только сказку, но также: разговор, сплетня, предмет разговора и т. д., а также рассказ, в том числе сказка и басня.

Фольклорная сказка

Фольклорная сказка имеет три общефольклорных признака:

При устной передаче фольклорной сказки допускалась некоторая степень вариативности сюжета и импровизации, которая зависела от творческого мастерства исполнителя сказочного фольклора. Сказитель не запоминал текст сказки целиком, а порождал его на глазах у слушателей, восстанавливая конструктивные элементы текста — тематические и стилистические.

Сказковедение перечислило все обнаруженные сказочные сюжеты, собрав их в составленные указатели. Также идёт постоянный поиск метода полного описания структуры текста фольклорной сказки. Для удобного описания текста исследователи выделяют, помимо композиционно-сюжетного и стилистического уровней текста, ещё идейно-тематический и образный уровни.

Собирание сказок

В Европе первым собирателем сказочного фольклора стал французский поэт и литературный критик Шарль Перро (1628—1703), в 1697 году издавший сборник «Сказки матушки Гусыни». В 1704—1717 годах в Париже вышло сокращённое издание арабских сказок «Тысячи и одной ночи», подготовленное Антуаном Галланом для короля Людовика XIV.

Начало систематическому собиранию сказочного фольклора положили представители немецкой мифологической школы в фольклористике, прежде всего члены кружка приверженцев гейдельбергского романтизма братья Гримм. Именно после того, как они издали в 1812—1814 годах сборник «Домашние и семейные немецкие сказки», разошедшийся крупным тиражом, интерес к родному фольклору проявили писатели и учёные других стран Европы.

Однако у братьев Гримм были предшественники в самой Германии. Например, ещё в 1782—1786 годах немецкий писатель Иоганн Карл Август Музеус (умер в 1787 году) составил пятитомный сборник «Народные сказки немцев», но опубликован он был только в 1811 году его другом поэтом Виландом.

В России начинателем собирания русских народных сказок явился русский этнограф Александр Николаевич Афанасьев. Подготовленный им сборник «Русские детские сказки» вышел в Москве в 1870 году.

Большой вклад в собирание и организацию детского фольклора внесли такие личности как Авдеева, Даль.

В истории собирания детского фольклора оставил заметный след и этнограф-собиратель Шейн. Он выделил детский фольклор как особую область науки. Вклад в популяризацию и коллекционирование сказок внёс также украинский поэт Малкович.

Тайные послания из глубины веков

Сказка – неотъемлемая часть детства вчера и сегодня. Для наших предков сказка была не только прекрасным способом успокоить ребенка, но, благодаря своей иносказательности, еще и живым учебником.

Сказка знакомила с мифологией, а значит устройством мира, через нее можно было познакомить ребёнка с самого раннего возраста с основными законами жизни, предназначением разных живых существ и человека, объяснить особенности развития отношений внутри семьи.

Чаще всего одна сказка содержит в себе несколько пластов информации, подобно матрёшке, где каждая последующая отличается от предыдущей.

Сказки у наших предков становилась опорой в развитии, в ней искали ответы на многие вопросы, задаваемые жизнью, и стар, и млад, чего и вам пожелали.

На семинаре «Тайный шифр русских сказок» мы подробно разбираем основные русские сказки и раскрываем зашифрованные в них послания наших предков. Сегодня мы приглашаем вас на частичный разбор сказки «Гуси-лебеди».

Что вас ждёт в видео:

Русские фольклорные сказки. Разбор сказки «Гуси-лебеди»

П.С. Наверняка, многие из вас в школе на уроках литературы сталкивались с тем, что «думали и говорили неправильно», выражали не то, что хотел сказать автор, получали за это критику и «тройбаны». Это часто отбивало всякое желание и любовь к чтению.

Посмотрим на школьную литературу по-новому? Давайте ломать стереотипы и забудем фразу: «автор в данном произведении хотел показать»

Приглашаем вас на курс «Литература по-новому» с Ариной Никитиной и Ольгой Ковязиной, который начнётся 3 ноября. В рамках курса мы перечитаем 32 произведения русских классиков по-новому: посмотрим на них с точки зрения мира староверов и порассуждаем о практической пользе в современности. Курс лучше проходить всей семьёй с детьми!

Фольклорные мотивы в сказках Пушкина

Сказки Пушкина, хоть и являются истинно авторскими, созданными талантом великого поэта, но основаны они на фольклорных «сестрицах» и имеют очень тесные, порой неразрывные связи с устным народным творчеством.

В них присутствует все: и та самая легендарная мужицкая смекалка, которую мы наблюдаем в поступках Балды. И ненасытность, всепоглощающая жадность, приводящая старуху к разбитому корыту. И огромная, невероятная по силе и красоте любовь, толкающая Елисея на край света, лишь бы найти свою спящую красавицу.

Создавая волшебные сказки, Пушкин опирался на народные сюжеты.

Большинство его произведений имеют схожие мотивы, одинаковое развитие событий. В них используются характерные для фольклорных сказок приемы:

Например, в сказке о мертвой царевне Елисей, путешествуя в поисках возлюбленной, обращается к ветру, солнцу, месяцу, спрашивая, где находится красавица:

Месяц, месяц, мой дружок,

Позолоченый рожок!

Ты встаешь во тьме глубокой,

Круглолицый, светлоокой,

И, обычай твой любя,

Звезды смотрят на тебя.

Аль откажешь мне в ответе?

Не видал ли где на свете

Ты царевны молодой?

Я жених ей. («Сказка о мертвой царевне»)

Этот прием часто встречается в произведениях устного народного творчества и служит своеобразным двигателем действия. Владимир Пропп (фольклорист и профессор) даже дал характеристику таким союзникам – «волшебные помощники», ведущие главного героя к цели.

Кроме того, в пушкинских сказках можно увидеть чудесные превращения людей в животных и наоборот.

Например, Гвидон становится комаром, мухой, шмелем, чтобы узнать, что же происходит на корабле его отца:

И опять она его

Вмиг обрызгала всего.

Тут он очень уменьшился,

Шмелем князь оборотился,

Полетел и зажужжал;

Судно на море догнал,

Потихоньку опустился

На корму — и в щель забился. («Сказка о царе Салтане»)

Прекрасная лебедь мгновенно обращается стройной девушкой-красавицей.

Все эти мотивы можно легко обнаружить и в фольклоре.

Пушкин писал свои чудесные произведения, основываясь на народном творчестве. В его сказках это проявляется особенно хорошо.

В текстах не раз встречаются существа, населяющие волшебный мир фольклорных сказок. Это и говорящие животные, и черти, и богатыри, выходящие из моря, и русалки, и многие другие.

Характерен для произведений великого поэта и еще один прием: за спасение волшебные существа охотно благодарят своего избавителя, выполняя невероятно сложные задания.

Это мы можем видеть и в «Сказке о рыбаке и рыбке», и в «Сказке о царе Салтане», и даже в «Сказке о попе и работнике его Балде», правда, тут немного иначе: бес был напуган ловким работником.

Плохие поступки никогда не остаются безнаказанными, а хорошие, наоборот, оплачиваются сторицей.

И это тоже характерная черта произведений славянского (и не только) фольклора.

Будучи еще ребенком, Пушкин внимал рассказам своей любимой няни. Ложась спать, он завороженно слушая народные сказки, запоминал удивительные сюжеты.

Пронеся через всю жизнь любовь к волшебным произведениям, поэт написал свои собственные. Да, они авторские, оживленные великим пушкинским даром, но неотрывно связанные с русскими истоками, и в этом их особенная прелесть.