Сказки с иллюстрациями мавриной

Мы продолжаем знакомить вас и ваших детей с работами выдающихся художников и иллюстраторов. Сегодня расскажем о Татьяне Алексеевне Мавриной.

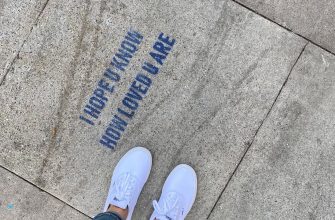

Татьяна Алексеевна Маврина (1902- 1996 гг.) — знаменитый иллюстратор и мастер графики, обладатель Госпремии СССР (1975) и звания Заслуженного художника РСФСР (1981), премии Андерсена (1976).

Татьяна Маврина выросла в любящей многодетной и интеллигентной семье. Художница с детства любила рисовать и сочинять стихи.

Профильное образование Татьяна Алексеевна получила в одном из лучших российских художественных вузов — Московский ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские).

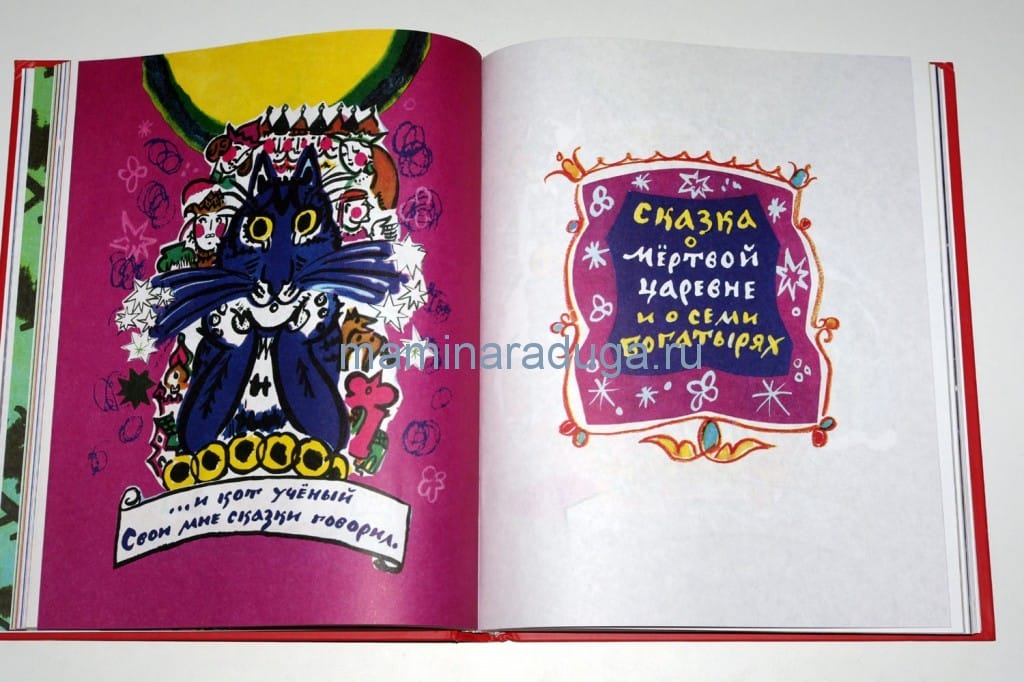

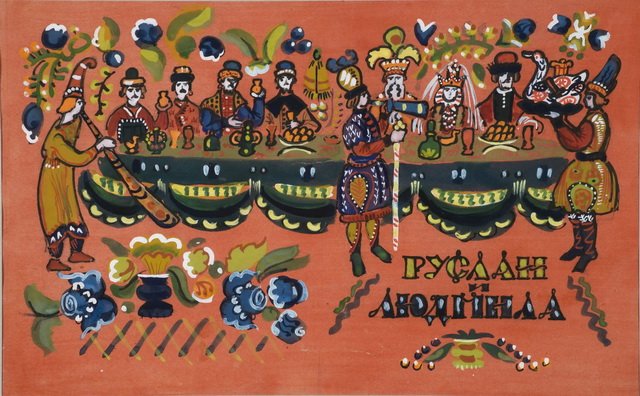

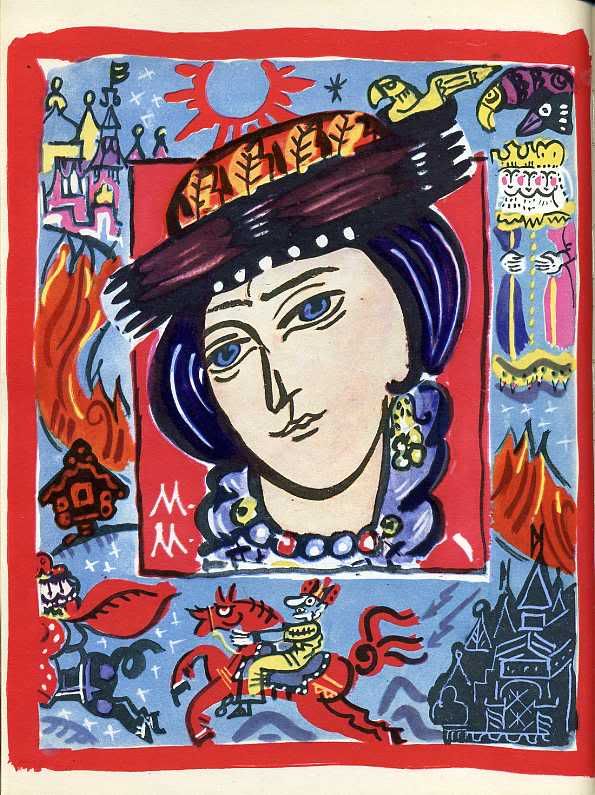

За свою творческую жизнь проиллюстрировала более 200 детских книг и вошла в отечественную историю как яркий мастер ХХ века. Наиболее известно оформление сказок А. С. Пушкина: «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях «, «Руслан и Людмила», «Сказки», а также сборники «По щучьему велению», «Русские сказки», » За тридевять земель».

Иллюстрация к Сказке о мёртвой царевне

Иллюстрация к сказке Царевна-Лягушка

Иллюстрация к сказке Царевна-Лягушка

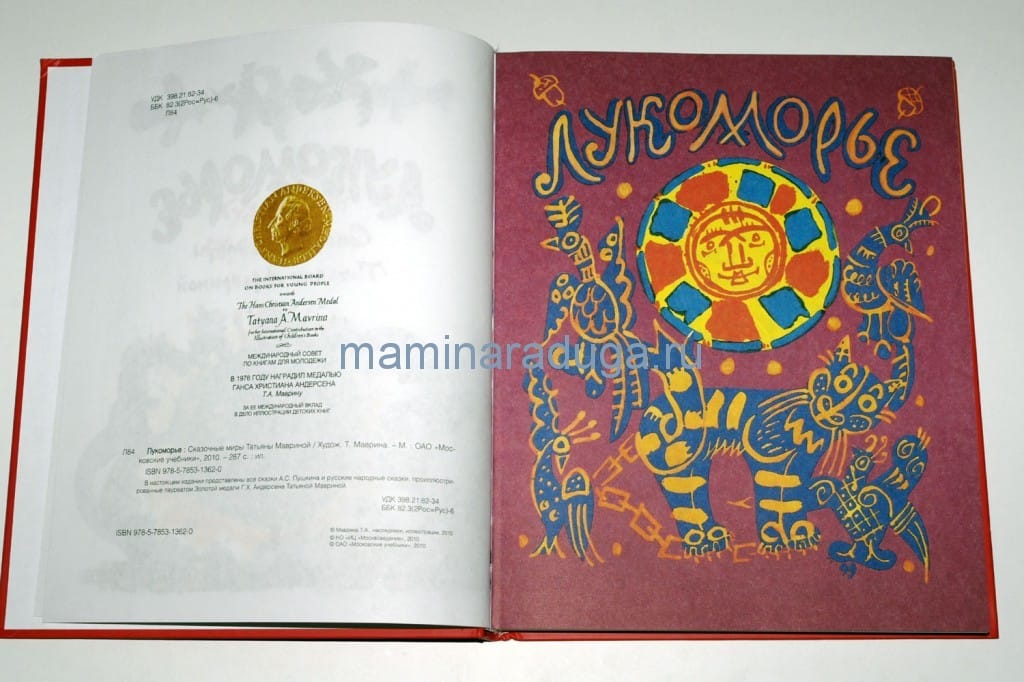

Вот, что сама художница Татьяна Маврина говорила о своей работе над иллюстрациями к произведению А.С. Пушкина «Лукоморье»:

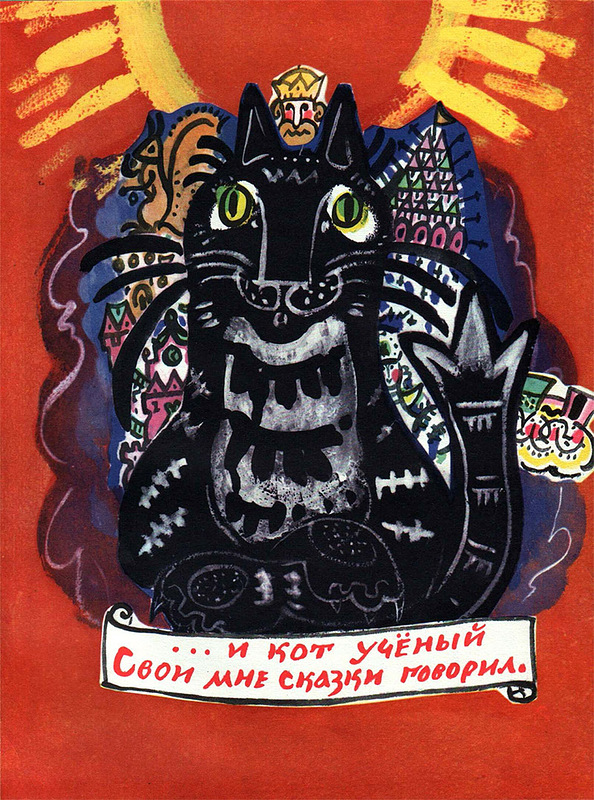

«Для меня самое «душещипательное произведение» «У лукоморья дуб зеленый», – пишет художница. – Таинственное лукоморье – не географическое понятие, а сонное видение, где дуб, кот и весь сказочный мир. В этих коротких строчках для меня все три тома сказок Афанасьева, лубки и былины.

Это стихотворение – вроде волшебного ларца, из которого вылезают и город, и войско, и народ.

Есть еще подходящий сказочный образ для этого стиха – золотое яичко, в которое сворачивается целое царство.

Все эти образы из русских народных сказок. Сказки Пушкина для меня, как народные. Такого русского поэта и не сыскать. Каждая книга имеет свои корни и требует своих особых «камертонов».

Иллюстрация к Сказке о мёртвой царевне

Искать эти «камертоны» для Пушкина можно только в народном искусстве».

Т. А. Маврина выступала и как иллюстратор собственных книг: «Сказочные звери», «Пряники пекутся, коту в лапы не даются», «Сказочная азбука».

Заинька в садочке 1963

Татьяна Алексеевна писала в яркой и слегка наивной манере, близкой примитивизму, древнерусскому и народному искусству. Ее графика была сказочной, затейливо-узорной и красочной.

Лиса Патрикеевна 1963

Переславль-Залесский. Гуси 1957. Живопись Татьяны Мавриной

Рогачевское шоссе. Живопись Татьяны Мавриной

Стеклянный пруд. Живопись Татьяны Мавриной

Детская Книга

Татьяна Маврина

Иллюстрируя русские народные сказки очень важно нащупать тот мостик, что соединит давно ушедшие века с нашими сегодняшними представлениями о них. В иллюстрациях к сказке мы ищем отражение наших снов и мечтаний, а в русской народной сказке – еще и ту память, что мы должны сохранить.

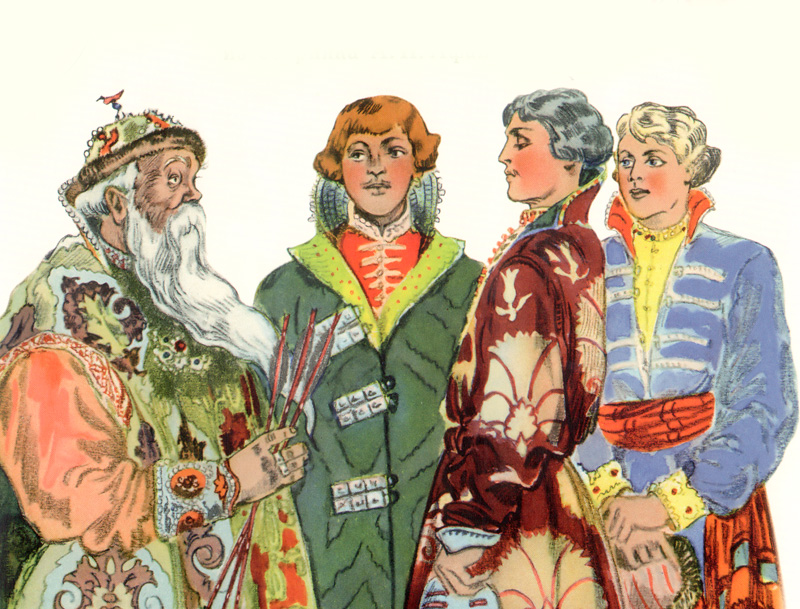

Татьяна Алексеевна Маврина – одна из самых известных и любимых иллюстраторов русских народных сказок. Ее герои похожи на былинных богатырей, прекрасные девушки – настоящие русские красавицы, а сказочные персонажи, словно выходцы из древней певучей легенды. Всем знакомы иллюстрации Мавриной к сказкам Пушкина, поэме «Руслан и Людмила», сказкам «Царевна-лягушка», «На острове Буяне» и многим другим. Не забудем добавить в этот список около ста книг русской и зарубежной классики, проиллюстрированных Татьяной Мавриной, и мы сможем примерно оценить масштаб ее таланта и поразительную работоспособность.

По городам и весям

Закройте на минуту глаза и представьте, например, Лукоморье, или убранство боярских палат. Непросто, правда? Без специальной подготовки тут не обойтись. Татьяна Алексеевна прекрасно это понимала. По ее собственным словам, художница «посмотрела вдосталь народное искусство в музеях, книгах, в деревнях», рисовала с натуры и изучала быт и творчество людей из глубинки, поездила по маленьким провинциальным городкам, познакомилась с народными росписями с лубками и иконами. Народное творчество было ее настоящей крепкой любовью, а не мимолетным увлечением. Татьяна Маврина собрала внушительную коллекцию предметов прикладного искусства, картин и икон, большую часть которой передала в дар Русскому музею. Там же сегодня хранятся живописные и графические работы Мавриной.

«На странице рисунок должен сидеть крепко»

Нарисовать рисунок – это еще не значит проиллюстрировать книгу. Татьяна Маврина оформляла книги от первой до последней страницы – тщательно прописывая буквицы и мелкие детали, из которых создается душа законченного произведения. «Каждая книга просит своего как бы камертона», – говорила Татьяна Алексеевна. И очень точно подбирала этот камертон. – «Хорошо, когда текст связан с иллюстрацией, для этого беру заглавные буквы, рисунки среди текста, лучше штриховые, они лучше держат эту связь». Поэтому книги с иллюстрациями Мавриной можно рассматривать часами.

Одна из самых заметных наград Татьяны Мавриной (а их было немало) – премия Ганса Христиана Андерсена. Эта международная премия ежегодно вручается писателям, иллюстраторам и переводчикам, творящим Сказку. Единственный русский художник, удостоенный такой награды в XX веке, – Татьяна Маврина! Она получила премию в 1976 году «за международный вклад в дело иллюстрации детской книги». Но и на родине художницу тоже не забывали – одна лишь Государственная премия СССР чего стоит.

«Руслан и Людмила»

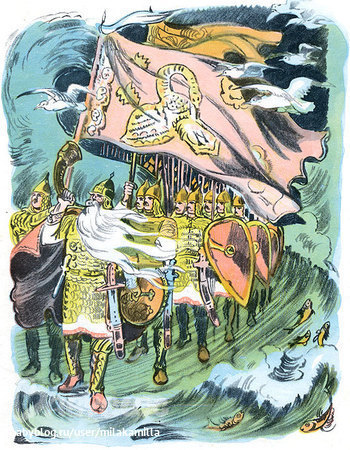

В 2014 году в издательстве «Нигма» к выходу планируется книга «Руслан и Людмила» с иллюстрациями Татьяны Мавриной. В 1961 году за эту работу Татьяна Алексеевна получила серебряную медаль ВДНХ за лучшую книгу. Оригиналы рисунков к поэме сегодня хранятся в Государственном музее А. С. Пушкина – художница передала в дар музею подлинник макета книги.

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

—Видео

—Музыка

—Стена

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Интересы

—Постоянные читатели

—Сообщества

—Статистика

(Tatyana Mavrina-Lebedeva )

«Ложусь спать на горах. Кладу шесть сказок в головах:

одна разговаривает, другая спрашивает, третья звенит,

четвертая шумит, пятая смеется, шестая плачет».

Т атьяна Алексеевна Маврина прожила долгую жизнь, и более семи десятилетий не прекращала работать.

Современники вспоминали веселый нрав и улыбку, с которой она начинала любое дело. Ее трудолюбие восхищало окружающих, но сама Маврина никогда не понимала этого восхищения: рисовать, заниматься живописью для нее было так же естественно и необходимо, как дышать.

Татьяна Алексеевна Маврина щедро проявила свое дарование в различных творческих направлениях.

Она создала циклы зарисовок, посвященные старинным русским городам, эскизы декораций и костюмов к театральным спектаклям, ряд мультфильмов.

Особое место в ее творчестве заняло иллюстрирование книг для детей. Наиболее известно оформление сказок А. С. Пушкина: «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях «, «Руслан и Людмила», «Сказки», а также сборники «По щучьему велению», «Русские сказки», » За тридевять земель». Т. А. Маврина выступала и как иллюстратор собственных книг: «Сказочные звери», «Пряники пекутся, коту в лапы не даются», «Сказочная азбука».

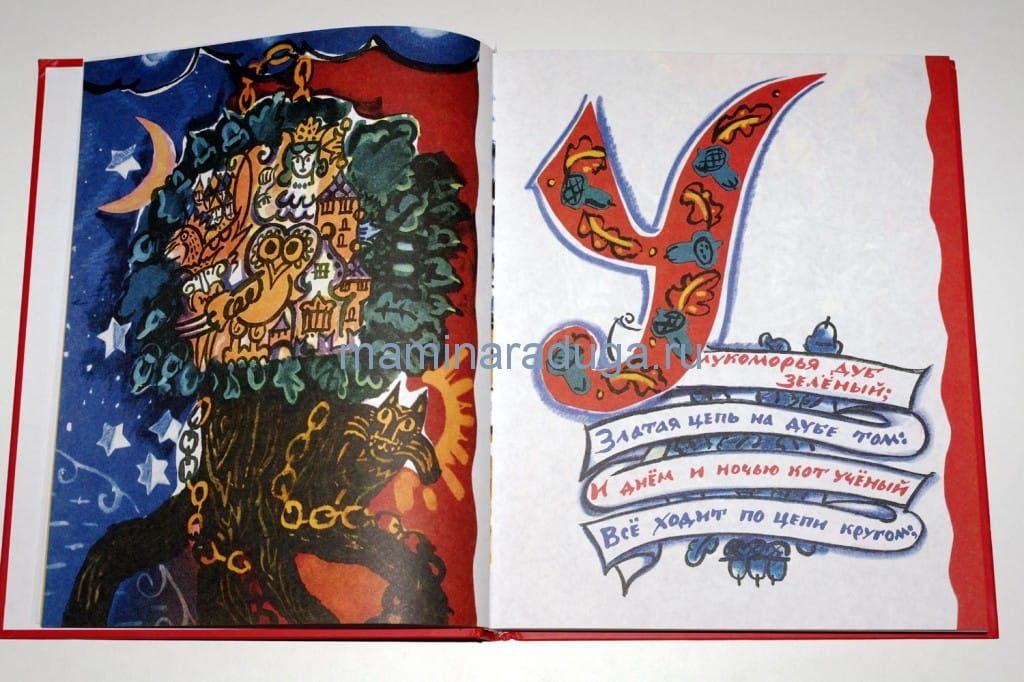

Она сделала изумительную книгу «Лукоморье». Там кот присутствует на каждом развороте: то выглядывает из-за зимнего пригорка, то с луны лукаво улыбается.

А вот он выглядывает из-за знакомого всем дивного профиля поэта, начертанного летящей мавринской линией. Этим двойным портретом: сказителя-кота и сказителя-поэта, художница завершила «Лукоморье».

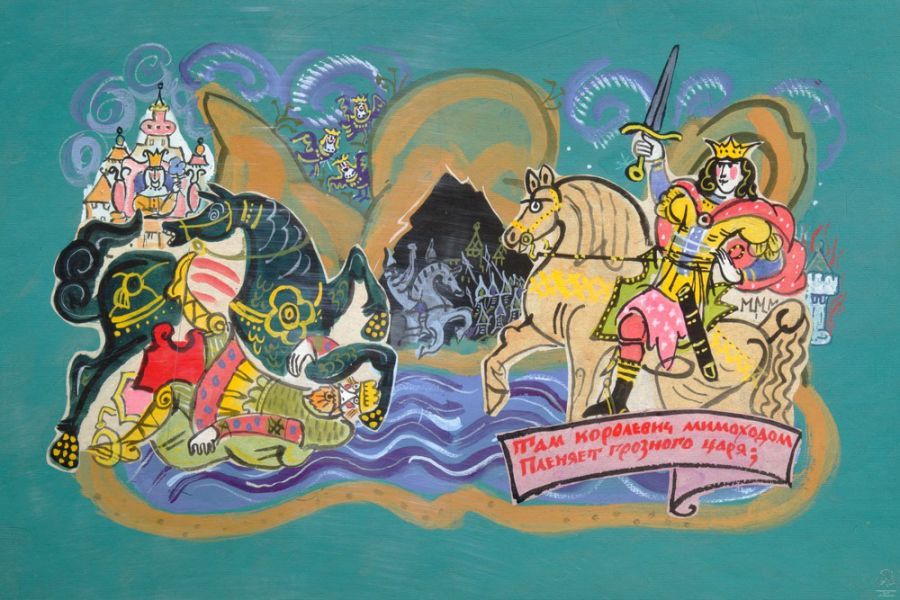

«Для меня самое «душещипательное произведение» «У лукоморья дуб зеленый», – пишет художница. – Таинственное лукоморье – не географическое понятие, а сонное видение, где дуб, кот и весь сказочный мир. В этих коротких строчках для меня все три тома сказок Афанасьева, лубки и былины.

Это стихотворение – вроде волшебного ларца, из которого вылезают и город, и войско, и народ.

Есть еще подходящий сказочный образ для этого стиха – золотое яичко, в которое сворачивается целое царство.

Все эти образы из русских народных сказок. Сказки Пушкина для меня, как народные. Такого русского поэта и не сыскать. Каждая книга имеет свои корни и требует своих особых «камертонов».

Искать эти «камертоны» для Пушкина можно только в народном искусстве».

«Где это Лукоморье? Мне думается искать его надо не на каком-нибудь географическом море, а где-то на «синем море» сказок, на «море Окияне, на острове Буяне». Это земля, что стоит на трех китах, может даже вся вселенная, «наивной космографии» старинных книг.»

Иллюстрация «Там королевич мимоходом пленяет грозного царя»

к книге: А.С. Пушкин «Лукоморье». 1970. Бумага, гуашь, тушь

фабрика Москворецкого райпромтреста, 1949 год, илл.Т.Мавриной

Путь Татьяны Мавриной в детской иллюстрации начался со сказок А. С. Пушкина. Первой книгой художницы стала «Сказка о мёртвой царевне», вышедшая в 1949 году. Почти через десять лет была издана её «Сказка о царе Салтане». С тех пор эти книги не переиздавались.

Сама художница говорила: чтобы делать рисунки к Пушкину, «надо пожить и подумать, поездить и порыться в своих записках, зарисовках, вернуться в своё детство». Сказки любимого поэта Татьяна Маврина иллюстрировала всю жизнь. Именно А. С. Пушкин определил её художественное лицо и место в искусстве.

«Оформляя свои первые книги, Маврина создавала гораздо более традиционные композиции. Её ранние иллюстрации всегда повествовательны, реалистичны, в них чётко продумана каждая сцена, подробно прорисованы пейзажные фоны и мельчайшие детали, особое внимание уделено передаче колористических оттенков. Брать краски «в полную силу» художница с прирождённым чувством цвета решилась не сразу. «

Кажется, сам А. С. Пушкин, в чьих устах серьёзным укором звучали строки: «Художник-варвар кистью сонной-«, не смог бы упрекнуть Татьяну Маврину в небрежном или вялом толковании его сказок.

Художница видела образы Пушкина буквально во всём: в московских улицах, в провинциальных городах, в русском пейзаже, «по которому и ступа с Бабою-ягой пойдёт-побредёт сама собой-«.

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»

С помощью цвета Маврина строит композицию, обрисовывает пространство, выделяет детали. А нарочито небрежная, «живая» линия превращает рисунок в узорное целое. Именно поздние иллюстрации Татьяны Мавриной, очень созвучные детскому (светлому, радостному) восприятию сказки, принесут ей мировое признание.

Она до сих пор остаётся единственным российским художником, удостоенным Международной премии имени Г. Х. Андерсена за вклад в иллюстрирование детских книг.

«Сказка о Золотом Петушке»

«Возвращение Руслана в Киев». Иллюстрация к поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». 1964. Картон, гуашь, темпера

Иллюстрации Татьяны Мавриной, безусловно, создают новое измерение сказки.

Кроме художественных достоинств, они несут много познавательных «этнографических» деталей, которые в тексте не описываются: костюмы во всем их многообразии – от рубахи до пиршественного наряда (и каждый персонаж одет по-своему, в соответствии со своим статусом – к примеру, по костюму Василисы Премудрой сразу можно угадать в ней именно царскую дочь); постройки (дом боярский и купеческий), посуда, нарядный пирог, напоминающий тульский пряник; стол, уставленный посудой на пиру, гусляр –на картинках много такого, о чем в сказке ни слова, но что придает ей «материальность» и даже вводит в исторический контекст.

Как-то так получается, что сказочные события разворачиваются в стилизованной Древней Руси.

Удивительные цвета выбрала художница для рисунков! Шестёрка зеленоватых от лунного света лошадей въезжает в расписные ворота прекрасного дворца.

За воротами в синей ночи только светят звёзды да темнеет таинственный лес вдали, и поэтому ночь разливается по листу бумаги лиловым цветом. Контрастом синей таинственной ночи выступают красные палаты дворца, где уже собрались гости и белой скатертью накрыт стол.

Маврина не только рисует иллюстрации к сказкам, но и пересказывает текст сказки, находит народную пословицу, которая отражает её главную идею, и пишет пословицу кистью над заглавием сказки.

Начало сказки, её концовку и некоторые слова, которые говорят её герои, художница также пишет кистью, тонко сочетая шрифт с текстом сказки и живописным рисунком.

«Сказочные звери», 1965 г.

Ее чудо-звери явились из языческих правремен, из волшебного далека, где волк служил человеку и взлетал с ним под облака. О, Татьяна Маврина, как никто другой, ощущала волшебную природу Зверя, его тайну, его связь со Вселенной.

«Заинька в садочке», 1963

«Лиса Патрикеевна», 1963

«Мишка косолапый», 1963

Маврину называют «самой русской из всех художников». Ее неповторимый стиль легко узнаваем. В нем слились приемы росписи, заимствованные художницей из иконописи, народной игрушки, русского лубка, пряничных досок, изразцов. Волшебные животные, созданные Мавриной, органично связаны с образами русской народной сказки.

В творческой манере Мавриной – уникальное сочетание высочайшей европейской живописной культуры, основанной на достижениях импрессионизма и парижской школы, и стихии русского народного творчества (иконопись, лубок, глиняная игрушка).

Мировую известность ей принесли иллюстрации к русским народным сказкам и сказкам

А.С. Пушкина.

За свою деятельность в области книжной графики она была награждена серебряными медалями на Международной выставке искусства книги в Лейпциге (1960, 1965, 1977), первой премией на Международной выставке книжной графики в Брно (1966), дипломом имени Ивана Федорова, в 1975 году стала лауреатом Государственной премии СССР. Одной из немногих российских художников, ей была присуждена Международная премия

Г.‑Х. Андерсена за вклад в иллюстрирование детских книг (1976).

«. Муки творчества, что нам приписывает литература, – мне просто непонятны, я человек рабочий. Если трудно – то не нужно, сказал еще давно философ Г. С. Сковорода. Повторю за ним и я!».

j_e_n_z_a

j_e_n_z_a

коллажи из трав и слов

Татьяна Маврина. декоративный примитивизм

Советский художник-живописец, график, иллюстратор, работавшая в яркой и открытой манере, близкой примитивизму, древнерусскому и народному искусству.

Маврину знали и ценили как графика и иллюстратора, воплотившего в своем творчестве многие принципы народного русского искусства, которое она прекрасно знала. Русские иконы, лубки, вышивки, глиняные игрушки представляли для нее интерес не только как предметы коллекционирования, но и как образцы высокой художественной культуры, живого языка, к которому она обращалась. Ее иллюстрации к детским книжкам и русским сказкам, альбомы рисунков, сделанных во время путешествий по русским городам, вызывали большой интерес и по праву считались частью отечественного искусства 70—80-х годов.

Художница была удостоена звания заслуженного художника РСФСР, имела награды и премии, в том числе Государственную премию СССР.

И все же словно незримая стена отделяла ее от официального советского искусства. Эту ее «инаковость» чувствовали все — от главных художников государственных издательств, с большой неохотой подписывавших мавринские книги в печать, до оргкомитета международной премии имени Г.-Х. Андерсена, выбравшего Маврину — практически единственную из советских художников детской книги — в качестве лауреата этой престижной премии в области книжной графики.

Татьяна Маврина родилась в 1900 году, хотя сама всегда называла годом своего рождения 1902-й, и именно эта неверная дата вошла почти во все справочники и биографии, написанные при жизни художницы. Причина была одна — женское кокетство, желание казаться немного моложе. Ее детство прошло в Нижнем Новгороде, детей в семье было четверо, и воспитывали их, как полагалось в интеллигентных семьях: чтение и рисование, обучение музыке и языкам, внимание к фольклору и народному искусству, которые, казалось, окружали и пронизывали всю жизнь. «География фантастическая от гор, рек, болот, оврагов, лесов, всяких легенд, старых городов вокруг: Суздаль, Владимир, Юрьев Польский, Муром, Городец, а там живописные народные промыслы — городецкие, семеновские, хохломские, палехские, мстерские. Город в окружении фольклора», — вспоминала Маврина о своих детских ощущениях. От этих лет сохранились альбомчики-тетради, которые делали дети в семье Лебедевых. В них — стихи и рассказы, рисунки, акварели. Игра в рукописный журнал будила мысль и творчество, рождала чувство полноты жизни, в которой предстояло так много осмыслить и запечатлеть. Из полноценности детства возникло ощущение того, что «много всего кругом», и это чувство не покинет Т. А. Маврину в течение всей долгой жизни.

Но за двадцатыми годами пришли тридцатые, и с ними — диктат разрешенного пути в искусстве. В это трагическое для всей страны время Маврина оставалась верной живописи. В духе интернациональной живописной традиции художники Группы «13» сообща нанимали модель.

Почти ежедневно она писала или рисовала обнаженную женскую модель, работая в разноообразных техниках. Подражания Анри Матиссу сменялись натурными набросками в женской бане. Венеры перед зеркалом существовали рядом с раздевающимися тетками в белье того незабываемого голубого цвета, который был характерен для трикотажа периода «строительства коммунистического общества». От этого времени осталось множество рисунков и акварелей, несколько десятков холстов, которые многие годы хранились буквально под кроватью — художница их никому не показывало: ведь обнаженная натура была недозволенной, почти запрещенной темой.

Лишь в 70-е годы некоторые из мавринских «нюшек» (как на простонародный манер она их называла, обыгрывая французское «ню») стали появляться на выставках, поражая своим радостным жизнеутверждением и вызывая вопрос: «Возможно ли, чтобы художник XX века, отгородившись от окружающего, упорно восхвалял радость бытия во времена, когда царствовала одна из жесточайших тираний?». Видимо, Маврина позволило себе не замечать ее, в чем было отчаянное и решительное противостояние общей атмосфере подавленности или истерии.

Последняя живописная работа на холсте масляными красками была написана летом 1942 года в саду Дома Красной Армии и изображала танцы на веранде клуба. То, что началось после этой картины, Маврина называла своей новой жизнью.

После войны художница вновь открыла для себя мир народного творчества. Она не только любила и собирала иконы, глиняные игрушки, подносы и вышивки — со своим мужем, художником Николаем Васильевичем Кузьминым, она собрала великолепную коллекцию — Маврина сама делала копии лубков и прялок, расписывала туески, старинной формы подносы и бутылки, вживалась в образ народного мастера. Это был гениальный ход, он давал ей возможность отойти от принципа социалистического реализма с его иллюстративным бытописанием в единственно дозволенном тогда направлении — в сторону русского народного искусства. Анри Матисс через увлечение народным искусством обрел свой стиль, а Татьяна Маврина, отталкиваясь от Матисса, превращает себя в народного мастера, создав собственный, «мавринский» почерк — декоративный, лихой, основанный на принципах народного примитива.

Для творчества художницы были необходимы натурные впечатления. В 1950—1960-е годы она предпринимала многочисленные поездки по русским городам, делала зарисовки и эскизы.

Она так натренировала свою память, свой глаз, что дома легко могла воспроизвести многоцветие природы по торопливым наброскам, сделанным с натуры.

Анимаиса Владимировна Миронова, ее частая наперсница в этих поездках, вспоминает, как в самом начале 60-х годов, ранней весной, в половодье, они с Мавриной оказались в маленькой забытой Богом гостинице. Ранним утром А. В. Миронова проснулась и с удивлением обнаружила, что Мавриной нет в номере. Оказалось, Татьяне Алексеевне удалось уговорить рыбака, и на утлой лодчонке посреди волжского разлива она с увлечением писала восход солнца. Слова художницы о том, что «земля и небо стали темой пейзажей и книжек» точно выражают суть ее творчества этих лет.

Татьяна Алексеевна Маврина в автобиографии делила свою жизнь, как она выражалась, но «три жизни»: первая — «от рождения до ВХУТEMАСа», вторая — Москва, учеба живописи у Роберта Фалька, увлечение импрессионистами, участие в выставках Группы «13», третья — началась во время войны. Но была и четвертая — последнее десятилетие жизни.

В конце 1980-х годов Татьяна Алексеевна почти не покидала своего дома. Мир замкнулся в стенах малогабаритной квартиры, оклеенных любимой Мавриной золотой и серебряной бумагой. Те, кому довелось попасть к ней в дом, бывали изумлены той невероятной внутренней силой, которая исходила от сухонькой девяностолетней женщины. Эта воля к жизни, казалось, защищала ее от старческой немощи — она видела практически без очков, была в ясном уме, и, если и забывала что-то, никогда нельзя было сказать наверняка — забывчивость это или лукавство.

Вопреки болезням и недугам Маврина отдавалась своей страсти — живописи — и писала натюрморты так, будто вмещала в них неизбывную силу своей неистовой натуры. Ее два окна — из одного видна береза, из другого — дерево и гараж — стали ее Вселенной, сквозь них она наблюдала смену освещения, чередование времен года, вращение светил.

Художница просила приносить ей цветы и, получив в подарок букет, уже не скрывала своего желания поскорее выпроводить гостя и приняться за работу. Так возникли нарциссы но фоне розовых берез, тюльпаны на заснеженном окне, красавец розовый гладиолус среди голубого лета. Казалось бы, что может быть проще изображения обычного букета на подоконнике?

Однако работы эти столь пластически убедительны, несут столь мощный энергетический заряд, что позднее творчество Мавриной с полным правом можно поставить в один ряд с полотнами Рауля Дюфи и Анри Матисса. А один из последних натюрмортов, «Розы ночью» (1995), — винно-красные цветы на подоконнике на фоне синего неба с сияющим созвездием Ориона — можно назвать трагическим реквиемом перед неизбежным уходом в небытие.

Я. Ю. Чудецкая

Из альбома «Мгновение, остановленное цветом»

«Журавли»

«Стеклянный пруд»

«Сороки»

«Суздаль. Базар»

«Суздаль. Орион»

«Пробный лист иллюстрации к произведению А. Франса «Боги жаждут» 1

«Пробный лист иллюстрации к произведению А. Франса «Боги жаждут» 2

«Пробный лист иллюстрации к произведению А. Франса «Боги жаждут» 3

«Пробный лист иллюстрации к произведению А. Франса «Боги жаждут» 4

j_e_n_z_a

j_e_n_z_a