Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик», рисунок как сделать, картинки какие?

«Дикий помещик», рисунок?

«Дикий помещик», рисунок с цитатой?

«Дикий помещик», рисунок к произведению?

«Дикий помещик», рисунок легкий?

«Дикий помещик», картинки, раскраски?

«Дикий помещик», рисунок к сказке?

Иллюстрации к рассказу «Дикий помещик» рисунок легко?

«Дикий помещик» рисунок картинки к произведению?

Рисунок «Дикий помещик»?

Салтыков Щедрин «Дикий помещик» картинки?

Салтыков-Щедрин «Дикий помещик» рисунки?

«Дикий помещик» раскраска?

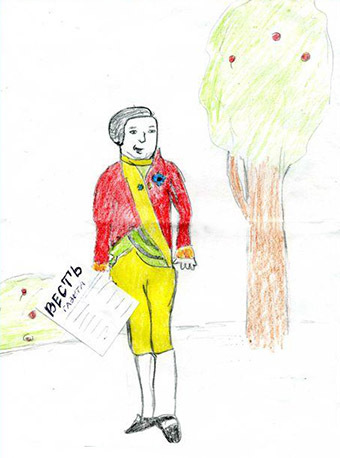

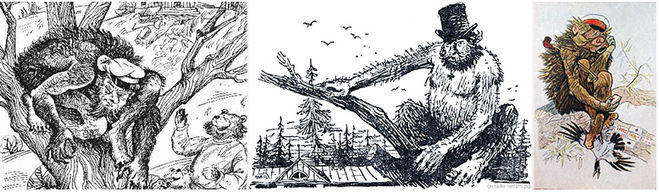

Нарисуем сюжет сказки Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик». Надо показать героя, как не замечает важности труда простых мужиков и людей, кормящих его. Избалованный, изнеженный, привык жить на готовом, да читать газету «Вести». Нарисуем, как главный герой решил, что мужикам не место в поместье, потому их «слишком много». Покажем замечтавшегося помещика:

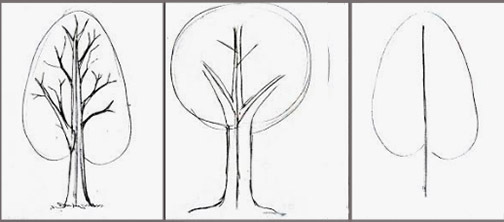

Чтобы представить сюжет, надо поэтапно нарисовать человека в одежде помещика, дерево.

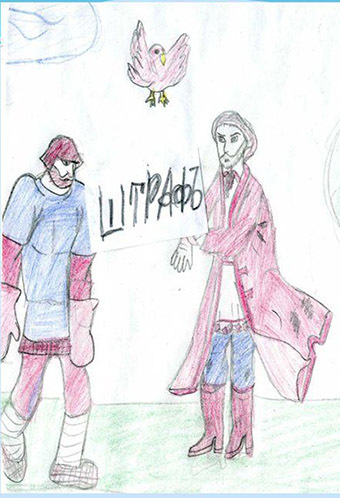

Представим на рисунках, что работники притесняемы, так как с них взимают непомерные штрафы. Терпящие нужду, мужики исчезают из поместья.

Оставшись один, барин принимает гостей: сначала актера.

Далее принимает у себя генералов.

Гости видят отсутствие работников в хозяйстве, называют «глупым» помещика и уходят.

Нарисуем капитана-исправника, который наставляет главного героя, что надо подати платить.

Покажем помещика, как остался один-одинешенек, даже Сеньки, его слуги, не докличется, забыв, что избавился от всех.

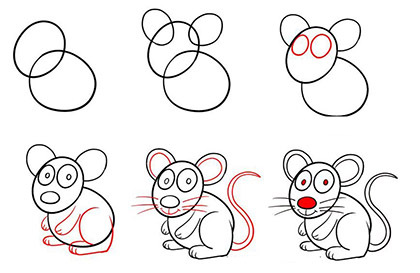

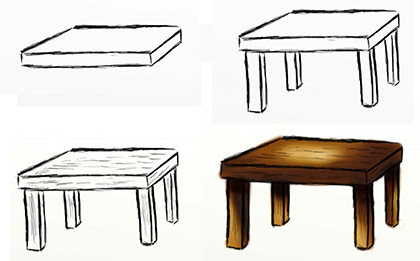

(Рисуем поэтапно мышь, стол и сюжет).

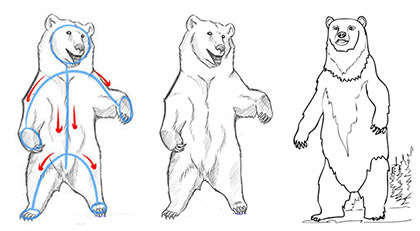

Или сюжет, как медведь под окном караулит глупого персонажа и наблюдает за ним. Для этого надо уметь нарисовать поэтапно медведя:

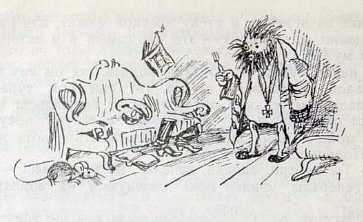

Дальше покажем картинки, что помещик «одичал», оброс волосами.

Теперь стал охотиться, бросаясь на добычу с дерева, подобно животному.

В финале сказки исправник доносит до начальства свыше о ситуации, поэтому решено вернуть мужика, а помещика образумить, отобрать «Ведомости».

Все теперь по-прежнему, мужики вернулись.

У всех перед глазами стоит мультсериал на эту тему, поэтому будем по сути дела рисовать рисунки из него. Начнем с главных героев этой сказочной повести. С дяди Федора, кота Матроскина, пса Шарика. Прежде всего нужно научиться их рисовать. Для этого можно использовать мастер класс. На примере дяди Федора посмотрим, как это делается. Выполним последовательно шесть шагов, которые нам позволят нарисовать дядю Федора сначала, затем раскрасить карандашами или красками.

Затем выбираем какой-нибудь сюжет из книги, в котором есть перечисленные выше герои, используем мастер классы по их рисованию и рисуем сначала в карандаше рисунок, затем его раскрашиваем красками или фломастерами.

Довольно интересная сказка Киплинга о ленивом верблюде, который не хотел ничего делать, и в итоге поплатился за своё бездельничество.

Что же можно нарисовать к сказке?

Верблюд является одним из главных действующих лиц, соответственно, его обязательно нужно изобразить на рисунке, например так:

Но проучил этого лентяя Джинн, поэтому можем проиллюстрировать обоих персонажей, допустим так, здесь запечатлён момент, когда Джинн «награждает» верблюда горбом за тунеядство:

Для тех ребят, которые не очень любят рисовать, либо не обладают талантом художника, ниже предлагаю совсем простые картинки как нарисовать верблюда поэтапно:

Сказки салтыкова щедрина рисунок

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

(1826 – 1889)

«СКАЗКИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗРЯДНОГО ВОЗРАСТА»[1]

1. О «СКАЗКАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗРЯДНОГО ВОЗРАСТА»

М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

М.Е. Салтыков-Щедрин явился продолжателем сатирических традиций Д.И.Фонвизина, А.С. Грибоедова и Н.В.Гоголя. Губернаторская деятельность Щедрина позволила ему глубже разглядеть «пороки российской действительности» и заставила задуматься над судьбой России. Он создал своего рода сатирическую энциклопедию русской жизни.

«Сказки» Щедрина в миниатюре содержат в себе проблемы и образы всего творчества великого сатирика. Из тридцати двух сказок Щедрина двадцать девять написаны им в последнее десятилетие его жизни (большинство с 1882 по 1886 год) и лишь только три сказки созданы в 1869 году. Сказки как бы подводят итог сорокалетней творческой деятельности писателя.

Сатира Салтыкова-Щедрина — особое явление в русской литературе. Адресовав «Сказки» «детям изрядного возраста», он сразу же вводил читателей в особую атмосферу своей книги. На этих страницах с «детьми изрядного возраста», то есть со взрослыми, сохранившими наивные иллюзии прекраснодушного юношества, обращаются сурово. Им не сочувствуют, их умно и зло высмеивают. Салтыков-Щедрин ставил перед собой принципиально новую творческую задачу: выследить, разоблачить и уничтожить.

В. Г. Белинский, рассуждая о творчестве писателя, называл его юмор «грозным и открытым, желчным, ядовитым, беспощадным». Эта характеристика глубоко раскрывает сущность сатиры Салтыкова-Щедрина. Для иллюстрации воздействия его произведений на слушателей любопытна запись И. С. Тургенева: «Я видел, как слушатели корчились от смеха при чтении некоторых очерков Салтыкова. Было что-то страшное в этом смехе. Публика, смеясь, в то же время чувствовала, как бич хлещет ее самое».

С другой стороны, жанр сказки был близок характеру писателя-сатирика. Элементы сказочной фантастики есть и в «Истории одного города», а в сатирический роман «Современная идиллия» и хронику «За рубежом» включены законченные сказки. Фантастика, гипербола, ирония, обычные для сказки, очень характерны для поэтики Щедрина. Кроме этого, жанр сказки очень демократичен, доступен и понятен широким кругам читателей, народу и соответствует публицистическому пафосу, гражданским устремлениям сатирика.

Злое, гневное осмеяние рабской психологии — одна из основных задач сказок Салтыкова-Щедрина. Он не только констатирует такие особенности русского народа, как его долготерпение, безответность, не только с тревогой ищет их истоки и пределы, но и безжалостно обличает, едко высмеивает, бичует, ибо видит именно здесь главную беду времени.

Писатель создал новый жанр — политическую сказку. Фантастика народной сказки органически сочетается у Щедрина с реалистическим изображением действительности. Жизнь русского общества второй половины XIX века запечатлелась в богатейшей галерее персонажей. Щедрин показал всю социальную анатомию, коснулся всех основных классов и слоев общества: дворянства, буржуазии, бюрократии, интеллигенции.

В этой галерее персонажей Салтыкова-Щедрина и интеллигент-мечтатель («Карась-идеалист»), и самодержец, разыгрывающий роль мецената («Орел-меценат»), и никчемные генералы («Медведь на воеводстве»), и покорный «самоотверженный заяц», надеющийся на милость «хищников», и многие другие, отразившие историческую эпоху, с ее социальным злом и демократическими идеями.

Герои сказок Салтыкова-Щедрина — это сатирические аллегории, где волк, заяц, медведь, орел, ворона и другие звери, птицы и рыбы принадлежат отнюдь не к животному миру. Следуя традициям Крылова, Салтыков-Щедрин непроизвольно надевает на своих персонажей те или иные маски и стремится «воздать каждому по заслугам». В его сказках в каждой личине сконцентрированы характерные черты, точно определяющие социальный или человеческий тип. Народ выступает под масками добрых и беззащитных зверей и птиц, эксплуататоры — в образах хищников.

Однако сказки о животных — лишь один тип сказок Салтыкова-Щедрина. В сказках другого типа действуют люди (“Дикий помещик”, “Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил” и др.). Их персонажи не прикрыты масками зверей, рыб и птиц, и автор использует иные сатирические приемы: гиперболу и гротеск. Герои этих сказок, однако, тоже явлены как маски-символы: автор создает собирательные образы социальных типов.

Язык щедринских сказок глубоко народен, близок к русскому фольклору. Сатирик использует не только традиционные сказочные приемы, образы, но и пословицы, поговорки, присказки. Диалог действующих лиц красочен, речь рисует конкретный социальный тип: властного, грубого орла, прекраснодушного карася-идеалиста, злобную реакционерку воблушку, ханжу попа, беспутную канарейку, трусливого зайца и т. п.

В сказках Щедрин проявил себя блестящим художником, мастером эзопова языка, при помощи которого умел доносить до читателя острую политическую мысль и передавать социальные обобщения в аллегорической форме. Произведения щедринского сказочного цикла объединяются не только жанровыми признаками, но и некоторыми общими идеями и темами. Эти общие идеи и темы связывают сказки друг с другом, придают всему циклу определенное единство и позволяют рассматривать его как целостное произведение, охватываемое общей идейно-художественной концепцией.

В сложном идейном содержании сказок Щедрина можно выделить четыре основные темы:

1)сатира на правительственные верхи самодержавия и на эксплуататорские классы,

2)обличение поведения и психологии обывательски настроенной интеллигенции,

3)изображение жизни народных масс в царской России,

4)разоблачение морали собственников-хищников и пропаганда нового общественного идеала и новой нравственности.

Но, конечно, строгое тематическое разграничение щедринских сказок провести невозможно, и в этом нет надобности. Обычно одна и та же сказка наряду со своей главной темой затрагивает и другие. Так, почти в каждой сказке писатель касается жизни народа, противопоставляя её жизни привилегированных слоев общества. (вернуться)

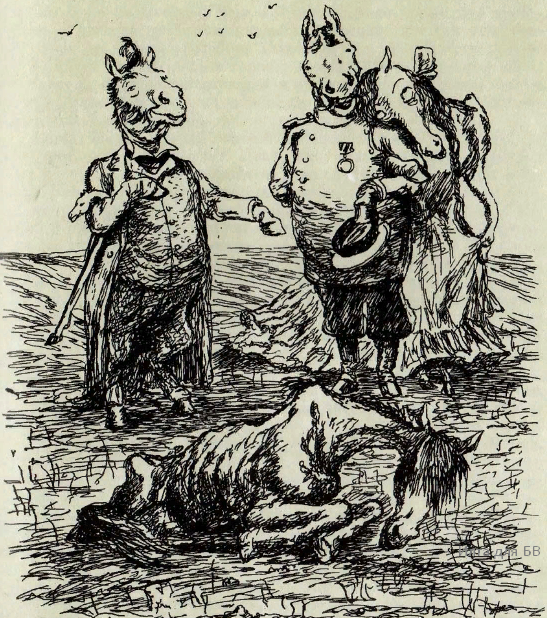

Щедрин в лесу реакции.

Аллегорическая картина Д. А. Брызгалова. 1883 г.

Источник: М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки. — Л.: Наука, 1988 (С. 218)

Аллегорический портрет писателя.

Щедрин изображен на нем выходящим из леса, кишащего ядовитыми гадами и хищными зверями, одетыми в форму царских жандармов и чиновников. В 1883 году Щедрин писал издателю Н. П. Орлову, что портрет этот «так сходственно и с обстоятельством дела согласно изображает существо веществ». Аллегория художника была глубоко правдивой, ибо вся жизнь Щедрина — это ожесточенное сражение за счастье народа России со злыми силами его угнетателей. В конце своей жизни писатель имел полное право заявить, что «погибает на службе обществу».

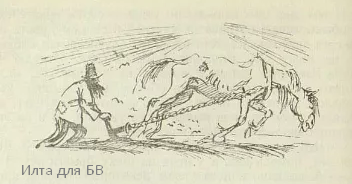

Сказку «Коняга» Салтыкова-Щедрина как нарисовать, иллюстрации где найти?

Салтыков-Щедрин «Коняга» иллюстрации

Как правильно нарисовать рисунок к сказке Салтыкова-Щедрина «Коняга»?

Сказку «Коняга» Салтыкова-Щедрина можно нарисовать исходя из сюжета или главных героев. Главными героями я бы тут назвала самого коня по имени Коняга и мужика пахаря. Давайте попробуем нарисовать например такой рисунок.

На переднем плане изобразим лошадь измученную и худую. Начнем прорисовку с головы опущенной вниз, тощей шеи, худого тела и выпирающих ребер. Дорисуем тонкие ноги, гриву и плуг, который тащит Коняга. За плугом рисуем мужика крестьянина в шапке, с бородой и в одежде которая залатана. Штрихами покажем поле и пашню.

Иллюстрации к этому произведению я подобрала такие.

Последнюю если будете срисовывать, то лошадь сделайте похудее.

На первом этапе сделаем набросок головы и платья девушки:

Пририсуем ноги и руки, а Рапунцель будет находиться в движении:

Изображаем колокол платья и убираем вспомогательные линии:

Приступаем к изображению роскошных волос Рапунцель, для этого нарисуем волну волос:

Оформляем тело девушки и рисуем пальцы:

Теперь будем рисовать лицо Рапунцель, для чего выделяем лоб, подбородок, ушко, носик и бровки:

Вырисовываем пышные волосы Рапунцель:

Остается раскрасить рисунок: волосы рисуем золотистыми, а глаза можно нарисовать зелеными, платье можно раскрасить любым цветом.

Теперь вы умеете рисовать Рапунцель, а рисунок можно нарисовать любой. Вот как изображают красавицу иллюстраторы:

А дети изображают Рапунцель так:

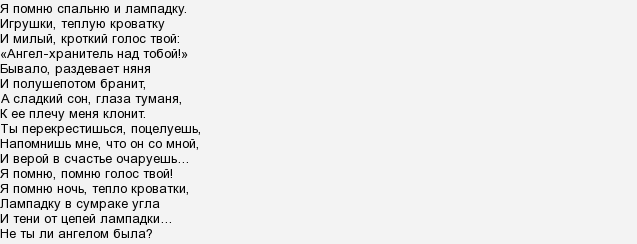

Мне нравится это стихотворение, в этих коротких строчках выражено так много. Здесь и ностальгия, тоска и конечно любовь к матери. Стих вызывает теплые и грустные чувства одновременно.

Чтобы нарисовать картинку к этому произведению, выделим объекты, которые можно отразить на рисунке:

Теперь осталось придумать композицию с этими объектами. Нам нужно постараться отразить их нашем рисунке. Не будем далеко отходить от сюжета.

Основой будет спящий малыш и его мама возле кровати. Пусть малыш видит сон. Добавим лампаду и игрушки. Не забудем и про тени (тени от цепей подвесной лампады я не стала рисовать, просто набросала намек на тени от других предметов). И вот, что у меня вышло:

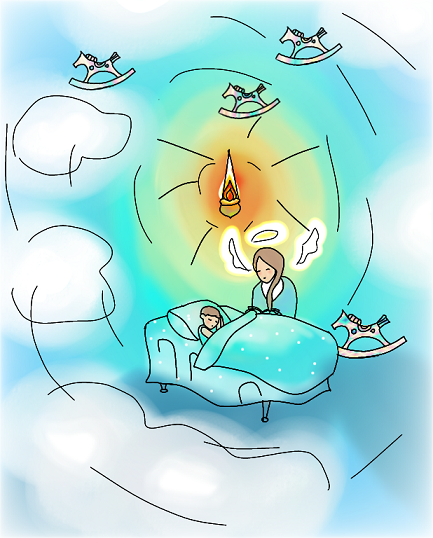

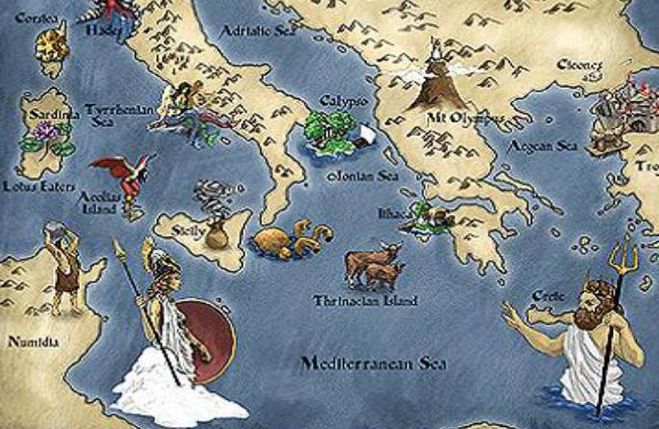

Можно изобразить иллюстрации в виде краснофигурной или чернофигурной керамики. То есть не раскрашивая рисунки разными цветами. Например, изображаете мужчину с головой в руке, вот и иллюстрация к мифу о Тесее.

Что бы было понятно, что такое краснофигурная и чернофигурная керамика, вот реальные изображения

Я как то рисовала карту к путешествию Одиссея, схематично острова, стрелки и на островах подпись (например, «Остров Циклопа»).

Историю про хамелеона знают не только школьники, она остается всегда актуальной, как и другие истории, описанные Чеховым.

Чтобы нарисовать рассказ Чехова «Хамелеон», нужно, конечно, вспомнить сюжет и главных героев.

Самая узнаваемая сцена, это когда надзиратель с весьма говорящей фамилией Очумелов пытается определить судьбу собаки. Он-то и оказывается хамелеоном.

Можно изобразить на рисунке его и рядом собаку, укусившую Хрюкина.

Нам нужно нарисовать собаку, ее описание из текста рассказа:

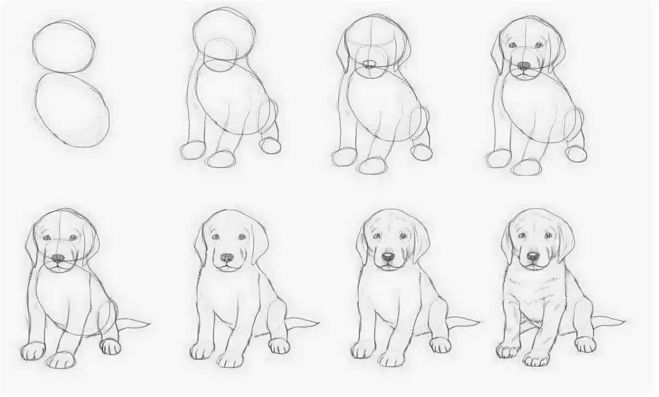

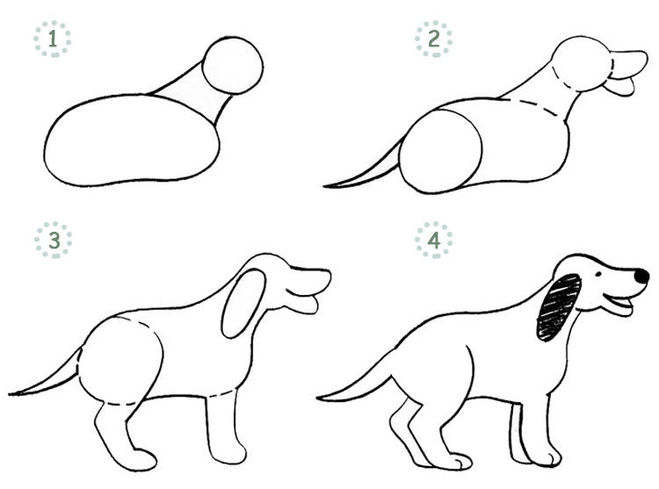

Я выбрала такую поэтапную схему собаки из рассказа. Только нарисуем морду подлинее и добавим, как и описано, желтое пятно на спину

Очумелова придется срисовывать с иллюстраций ниже. Это довольно массивный мужчина, одетый в форму (штаны-шаровары, шинель, шапка-фуражка, черные сапоги). У Очумелова в руке рисуем узелок.

Действие происходит на базарной площади.Вокруг лавки, кабаки и склад, возле которого и разворачиваются события. Вокруг героев собирается толпа, из лавок высовываются любопытные.

Для примера рисунков или иллюстраций к рассказу привожу картинки ниже:

«Cказки Салтыкова-Щедрина и их воздействие на развитие русской литературы»

Сходства и отличия «Сказок» М.Е. Салтыкова-Щедрина и народных сказок.

2)Использование сказочных приёмов.

3)сходное понимание о добре, зле, жестокости, справедливости.

4)Осуждение героев за неспособность к труду.

5)Героями сказок часто являются животные.

1)Нету разделения героя на положительного и отрицательного, в народных есть.

2)В финале добро побеждает зло ( в народных ), у Щедрина не понять кто добро и зло.

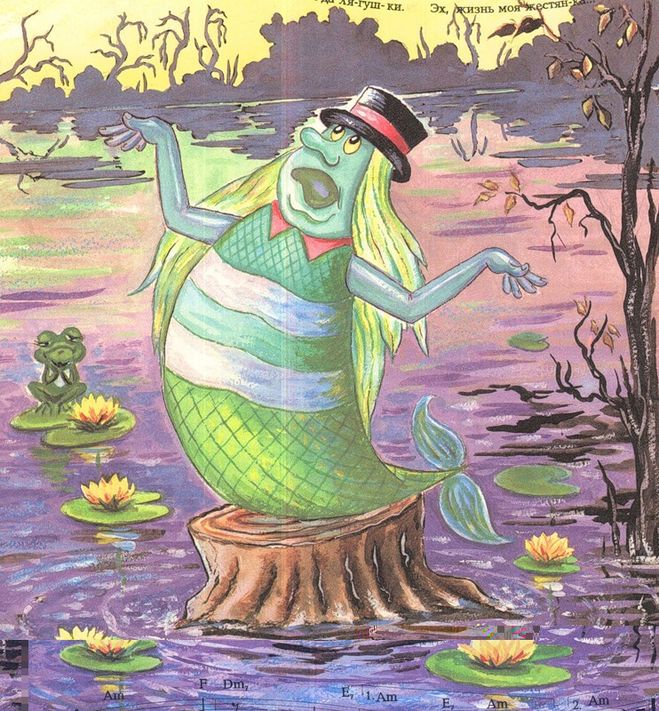

3)У Щедрина в сказках представлен рыбий мир.

4)В своих сказках использует гротеск(заострение недостатка, доведение до абсурда).

Сказки: “Дикий помещик”, “Пропала совесть”, “Карась идеалист”, “Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил”.

Важным отличием от фольклора становится то, что в щедринских сказках время вполне исторично. Здесь часто появляются детали, связанные с современной автору жизнью. Например, в «Диком помещике» упомянута газета «Весть», а в сказке «Премудрый пискарь» говорится о том, что ее герой «жалованья не получает и прислуги не держит». Отражается это и в лексике, включающей наряду с традиционными сказочными оборотами (жили-были, по щучьему велению) канцеляризмы, иностранные слова, публицистическую лексику (жизнью жуировать, отрекомендоваться, жизненный процесс завершает).

Таким образом, сказки Салтыкова-Щедрина, близкие по стилю народным, являются литературными сказками. Фольклорная основа в сочетании с авторской иронией и юмором, за которыми скрываются глубокие размышления о жизни, делают эти произведения интересными и актуальными и для наших современников.

Духовная эволюция Андрея Болконского (изменения в характере и мировоззрении героя, почему, вследствие чего они происходят — по роману Л.Н. Толстого “Война и мир”).

Герои Л.Н. Толстого очень трудно поддаются однозначному определению. Они не делятся на хороших и плохих, добрых и злых, умных и глупых, они просто живут, ищут, часто ошибаясь в своих поисках.

Князь Андрей Болконский — одна из самых ярких и самых трагических фигур романа “Война и мир”. С первого своего появления на страницах произведения и до смерти от ран в доме Ростовых жизнь Болконского подчинена своей внутренней логике.

И в военной службе, и в политической деятельности, и в свете, и, что самое странное, в любви Андрей остается одиноким и непонятым. Замкнутость и скептицизм — вот отличительные черты Андрея даже в его общении с любимыми людьми: отцом, сестрой, Пьером, Наташей. Марья говорит ему: “Ты всем хорош, Аndrе, но в тебе есть какая-то гордость мысли”. Но он далеко не человеконенавистник. Он всей душой желает найти применение своему уму и способностям, “он так всеми силами души искал одного: быть вполне хорошим…” Но его жизнь похожа не на поиски нового, а на бегство от старого. Острый ум подталкивает его к деятельности, но внутреннее ощущение стихии жизни останавливает, указывая на тщетность усилий человека. Начинания Андрея заканчиваются разочарованиями. Его искреннее желание служить родине, делу сталкивается со всеобщим безразличием.

Человек с трезвым и скептическим умом, князь Андрей не мог найти себе места в среде лживого корыстолюбия и льстивого карьеризма, царствовавших в светской и военной жизни. Его патриотизм и ответственность за дело наиболее ярко проявляются на службе у Сперанского и в войне 1812 года: “Он весь был предан делам своего полка, он был заботлив о своих людях и офицерах и ласков с ними. В полку его называли “наш князь”, им гордились и его любили”. Но постепенно он приходит к выводу, что все его старания — не более чем суета.

Жизненный путь князя Андрея — это история разочарований, но одновременно и история постижения смысла жизни. Болконский постепенно избавляется от иллюзий — стремления к светской славе, военной карьере, к общественно-полезной деятельности. Он в споре с Пьером отрицает возможность преобразования даже в пределах имения. Однако сам реформирует свое хозяйство и отпускает крестьян на волю, что было по тем временам неслыханным новшеством.

Главное в натуре Андрея Болконского — честность и искренность поэтому он боится громких слов и обещаний. Лучше молчать и бездействовать, а если что-то делать, то тоже без лишних слов.

Даже со Сперанским он ведет себя настороженно, хотя в душе приветствует его начинания.

Всякие же разговоры о любви к “ближним” князь считает ханжеством. Любить следует в первую очередь себя и своих родных. А уважая себя и поступая по чести, человек неизбежно будет полезен людям, во всяком случае, не навредит им. Ответственность за других людей Андрей считает непомерным бременем, а принятие за них решений — безответственностью и самовлюбленностью.

Периоды разочарований сменяются у князя Андрея периодами счастья и духовного возрождения. Таким счастливым временем были для него бои при Аустерлице, служба в военной комиссии любовь к Наташе. Но на смену этим счастливым минутам опять приходило внутреннее опустошение и разочарование.

Один из самых важных вопросов, мучивших Андрея Болконского, был вопрос о месте человека в жизни. Он убеждается в том, что все происходит не по велению героев и вождей, а само собой, случайно или по воле рока.

Особенно ярко эта истина открылась ему накануне Бородинского сражения. Честный и откровенный перед собой, Андрей хочет такой же откровенности и ясности в ожидаемых событиях: “Ежели война теперь, так война. Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни, и надо понимать это и не играть в войну”. Он достигает ценности жизни отдельного человека, от маршала до солдата.

Ранение и последовавшие после него предсмертные размышления переворачивают сознание Андрея. Для него проясняется то, что он всегда в себе носил, но не выпускал наружу, понимание простоты жизни и любви как главной ценности, которая делает людей людьми. Умирая, он прощает и Наташу, и Анатоля Курагина, и весь мир со всеми его недостатками.

Андрей Болконский прошел путь от честолюбивого эгоизма и гордости до самоотречения. Его жизнь — это эволюция гордыни человеческого разума, сопротивляющегося бессознательной доброте и любви, которые и составляют смысл жизни человека. Одинокий и самолюбивый герой, пусть даже очень умный и во всех отношениях положительный, по мнению Л.Н. Толстого, не может быть полезен этому миру.

Жанр произведений

Жанр сказки писателем был выбран специально, ведь эта форма была наиболее удобна для обхода жёсткой цензуры, а также понятна и близка простому народу. Автор создал оригинальный новый жанр политической сказки, в которой с лёгкостью сочетаются фантастическая основа и злободневная действительность существующего строя. При создании своих сочинений Салтыков-Щедрин опирался не только на опыт народного творчества, но и на обличительные сатирические басни близкого по творческому духу Ивана Андреевича Крылова.

Свои сказки Щедрин писал с 1869 по 1886 год параллельно с другими своими произведениями. Но больше всего их было написано в 1880-е годы, так как именно в это время наблюдалась необходимость революционного отклика на происходящий в стране произвол. Произведения, написанные преимущественно в конце жизни сатирика, как будто бы подводят черту под всем его многолетним творчеством, позволяют понять глубину мировоззрения великого автора, учат нравственности, свободолюбию и морали.

При написании сочинения по сказкам Салтыкова-Щедрина необходимо выделить их проблематику. Она обусловлена политической обстановкой в стране, с которой не мог смириться писатель. Если говорить кратко, проблематика сказок Салтыкова-Щедрина заключается в необходимости народной борьбы с классовой несправедливостью. Расслоение общества рождает эксплуататоров и эксплуатируемых, первых автор обличает, угнетённых же старается призвать к действию.

Чему нас учат сказки Салтыкова-Щедрина? Чему учат сказки Салҭыкова-Щедрина? Чему учит сказка

Салтыкова-Щедрина содержит в себе глубинную мудрость, поэтому читателю все произведения кажутся удивительно интересными и поучительными. Салтыкова-Щедрина заставляют нас улыбнуться, ведь их сюжеты очень забавны, bio юмор — далеко не главное в них. Основная цель автора — показать несправедливость устройства мира и общества; подсказать человеку ответ на тот или иной злободневный вопрос. И читатель продолжает перечитывать сказки этого автора, удивляясь их актуальности и по сей день. «Сказка о том, как один мужик двух генералов прокормил» наверняка запомнилась всем, кто прочел ее хотя бы раз в жизни. Любой школьник или взрослый без труда вспомнит ее сюжет. Оказавшиеся на острове генералы едва не погибли с голоду. И спасителем их оказался самый обыкновенный мужик-крестьянин. В чем глубинная мудрость сказки?

Генералы в данном случае олицетворяют правящий класс, обладающий деньгами и властью. Мужик — это народ, который своим трудом, потом и кровью делает существование «сильных мира сего» благополучным и комфортным. Но разве не чудовищно-несправедливо устроено общество, когда совершенно бесполезные «генералы» наслаждаются плодами чужого труда? А «мужик» работает не покладая рук, при этом не получает ровным счетом никакой благодарности.

Во что же превратилась жизнь этого помещика? Постепенно в его усадьбе и имении произошло полнейшее запустение, а сам он стал диким в прямом смысле. Эта сказка снова Все права защищены и охраняются законом © 2001-2005 олсоч. ру наводит нас на мысли о том, насколько велика роль простых людей в дотижениях цивилизации. Правящий класс, имеющий титулы и деньги, оказывается совершенно беспомощным в решении самых простых вопросов.

Автор с едкой иронией высмеивает чванство и высокое мнение о себе «генералов» и «помещиков». Они уверены, что мир создан только для них и что простой народ существует лишь для того, чтобы выполнять их прихоти. Но стоит только волею судьбы лишиться помощников, как представители правящего класса мгновенно деградируют, как это произошло с «генералами», когда на острове от голода они едва не съели друг друга, или с «диким помещиком», который без должного надзора и ухода превратился в дикое и безобразное существо. В сказках Салтыкова-Щедрина часто действуют животные, рыбы, птицы. Но читатель ясно видит в них человеческие черты, желания, привычки.

И так легко провести аналогию между премудрым пескарем и людьми, которые всю свою жизнь только и делают, что прячутся от трудностей, не замечая, что тем самым лишают свое существование смысла, делая его пустым, а себя — несчастными.

Салтыков-Щедрин написал более 30 сказок. Обращение к этому жанру было естественным для Салтыкова-Щедрина. Сказочными элементами (фантастикой, гиперболой, условностью и т. д.) пронизано все его творчество. Самыми известными в писательском наследии Салтыкова-Щедрина стали сказки, первые три были написаны в 1869 году, остальные сказки (еще 23) писатель пишет с 1883 года в течение трех лет.

Темы сказок Щедрина: деспотическая власть («Медведь на воеводстве»), господа и рабы («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик»), страх как основа рабской психологии («Премудрый пискарь»), каторжный труд («Коняга») и др. Объединяющим тематическим началом всех сказок выступает жизнь народа в ее соотнесенности с жизнью господствующих сословий.

Сказки Салтыкова-Щедрина открывают новый литературный жанр в русской литературе: социально-политическая сатира, написанная в форме аллегории на, основе художественных принципов сказок о животных и басен. При всей окрашенности драматическим колоритом, при всей ощутимости трагического подтекста «Сказки» Салтыкова-Щедрина основаны на комическом, на нарушении меры. Ведущей формой комедийно-эстетического отношения к действительности у Щедрина становится сарказм. Но эта особенность не исключает, а предполагает у сатирика многообразные оттенки и переходы смеха от горькой шутки и грустного юмора до иронии и гневного обличения.

В мире всеобщего хаоса и абсурда, как показывает писатель, царит нелепость. Поэтому Щедрин так часто вводит в сказки комизм, недоразумения и алогизмы, показывая господство случая и казусов, прихоти, капризов и причуд. Сатирический текст автор обогащает иронией, которая внешне утверждает то, что на самом деле утверждает. Щедрин использует и юмористические приемы, реализуя ту разновидность юмора, которая связана с комизмом несбывшегося ожидания или неожиданности.

Что сближает сказки Салтыкова-Щедрина с народными? Типичные сказочные зачины («Жили-были два генерала…», «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик…»; присказки («по щучьему велению», «ни в сказке сказать, ни пером описать»); характерные для народной речи обороты («думал-думал», «сказано — сделано»); приближенные к народному языку синтаксис, лексика, орфоэпия. Преувеличения, гротеск, гипербола: один из генералов съедает другого; «дикий помещик», как кошка, в один миг взбирается на дерево; мужик варит суп в пригоршне. Как и в народных сказках, чудесное происшествие завязывает сюжет: два генерала «вдруг оказались на необитаемом острове»; по милости божьей «не стало мужика на всем пространстве владений глупого помещика». Народной традиции Салтыков-Щедрин следует и в сказках о животных, когда в аллегорической форме высмеивает недостатки общества.

В сказках Салтыкова-Щедрина запечатлена полная картина перемен, происходивших в русском обществе в 1860-е — 1880-е годы. Так, писатель в «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил (1868-69) с язвительным остроумием изображает абсурдную ситуацию, основанную на фантастическом приеме, но правдиво отражающую нелепую и вопиющую реальность. Два отставных генерала чудесным образом во время сна переносятся на необитаемый остров. Остров изобилует плодами, птицей, живностью, но генералы голодают, потому что не знают ничего о жизни и ничего не умеют делать. Их знания ограничиваются убеждением, что «булки в том самом виде родятся, как их утром к кофею подают», а умения выражались в единственной знакомой им фразе, служившей им проводником по службе: «Примите уверения в совершенном моем почтении и преданности». Спасает трутней-генералов от голодной смерти мастер на все руки, способный, но безропотный мужик. Сказка имеет и общечеловеческий смысл. Во все времена наглые, невежественные лентяи, к сожалению, достигают общественных успехов за счет слабохарактерных, покорных, молчаливых тружеников.

«Премудрый пискарь» — образ до смерти перепуганного обывателя, который «все

только распостылую жизнь свою бережет». Может ли быть для человека смыслом жизни

лозунг — «выжить и щуке в хайло не попасть»? Тема сказки связана с разгромом народо

вольцев, когда многие представители интеллигенции, испугавшись, отошли от обществен

ных дел. Создается тип труса, жалкого, несчастного. Эти люди не сделали никому плохого, но прожили жизнь бесцельно, без порывов. Главное для такого человека — уцелеть, просуществовать, как если бы он был водорослью или камнем. Эта жизнь бессмысленна, а исход ее плачевен: пискарь просто исчезает, словно никогда не существовал. Эта сказка о гражданской позиции человека и о смысле человеческой жизни вообще. Автор предстает в сказке сразу в двух лицах: народный сказитель, простачок-балагур и одновременно человек, умудренный жизненным опытом, писатель, мыслитель, гражданин.

В сказке «Дикий помещик» герой постепенно деградирует, превращаясь в животное. Невероятная история героя во многом объясняется тем, что он читал газету «Весть» и

Однако изображая народ, Салтыков-Щедрин сочувствует ему и одновременно осуждает его за долготерпение и безропотность. Он уподобляет его «рою» трудолюбивых пчел, живущих бессознательной стадной жизнью. «…Подняли мякинный вихрь, и рой мужиков вымело прочь из поместья».

Значение его сатиры огромно, как по правдивости ее, так и по тому чувству прочти пророческого предвидения тех путей, по коим должно было идти и шло русское общество… М. Горький

В своих сказках Щедрин затрагивает много важных тем, но, по-моему, главная из них — смысл человеческой жизни. Он, как и все его предшественники, понимал, что жизнь без движения не принесет успеха, что, живя так, человек не оставит после себя никакого следа, даже в памяти друзей. В его понимании нет жизни без действия, движения, а ведь другого и быть не могло, потому что Салтыков-Щедрин — революционер-демократ, человек, который всегда подкрепляет свои слова делом, а не просто разбрасывает слова по сторонам. Он борется, а не «болтает».

Почему в своих сказках он учит «детей изрядного возраста» жизни, ее смыслу. Он стыдит людей, которые прожили ее бесполезно, не боролись, прибывали в страхе всегда.

Это мы видим в сказке «Премудрый пескарь». В ней главная мысль заключена в изображении обывателей, смирившихся, притихших, неподвижных перед революцией. Пескарь — главный герой, который разговаривает, думает, но все его мысли сосредоточены в том, как бы пожить побольше, да чтоб без курьезов, схваток. Он жил тихо, мирно, никого не трогал, день и ночь сидел и думал, боялся, что сегодня-то он жив, а, что будет завтра неизвестно. Так и пробоялся всю жизнь в норе, не заведя ни семьи, ни детей, ни даже друзей. А потому напрашиваются вопросы: «А вообще жил ли он по-настоящему? Была ли им достигнута цель, поставленная перед ним Господом?»

И я думаю, что можно без раздумий ответить на оба эти вопроса отказом. Ведь пескарь никому пользы не принес, не выполнил наказ «Помогай ближнему своему». И в конце жизни он все понял сам, понял то, что если бы все так жили, то «весь пескарный род давно перевелся бы». Перед смертью он решил вспомнить все, что сделал, а оказалось, что и вспоминать нечего.

«Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него радости? Кого приютил, обогрел, защитил? Кто слышал о нем? Кто об его существовании вспомнит? И на все эти вопросы ему пришлось отвечать: никому, никто».

Да, прожив более ста лет, он понял, что был не тем, кем себя представлял, нет, наоборот пескарь был лживым мастером своего дела. Думал, что знает, как прожить жизнь.

В чем же смысл этой сложной штуки под названием «жизнь»? Согласно Салтыкову-Щедрину ответ достаточно прост.

Лучше прожить немного, но с пользой, чтобы после себя остался след. Именно к этому выводу подталкивает нас Щедрин. Нет не надо, не обязательно изобретать вечный двигатель, надо просто жить, любить, действовать, бороться, помогать другим. Надо делать то, что испокон веков делали наши предки, то для чего вообще мы существуем и живем, ведь у каждого из нас есть определенная миссия, цель на этой Земле.