Сказки Салтыкова-Щедрина

Сказки Салтыкова-Щедрина — произведения, с которыми стоит знакомить ребят старшего возраста. В них люди, животные, птицы, рыбы решают, как им жить, общаться с окружающими и зачем трудиться. Автор обратился к сказке, когда решил обратить внимание читателей на страхи людей, их непосильный труд, чтобы добыть кусок хлеба и просто выжить. Вместе с тем сказки Салтыкова-Щедрина учат замечать детали, не сдаваться в трудностях, умению посмеяться над собой, своими недостатками и работать над ними.

Коняга

Коняга — аллегорическое произведение Салтыкова-Щедрина, которое стоит прочесть с детьми старшего возраста. В нём автор описывает жизнь Коняги, его хозяина и их совместном бесконечном труде. Однажды вспомнил о Коняге брат Пустопляс, который живёт привольно, сыт, напоен, всегда ухожен и в тепле. Вместе с ним пришли его «друзья» и стали обсуждать, каково живётся Коняге. Какие мнения они выскажут, к какому выводу придут? Сказка расскажет о важности ценить труд простого человека, помогать ему делом вместо споров, сколько он сможет выдержать.

Верный Трезор

Верный Трезор — произведение Михаила Салтыкова-Щедрина, которое будет интересно обсудить взрослым читателям с подростками. В нем показана жизнь дворового пса Трезора. Он всю жизнь сторожит лабаз купца Воротилова. Какими принципами и мнениями о своей жизни руководствуется верный пес, можно узнать вместе с ребятами из самого произведения. Оно говорит о том, что нельзя вручать свою судьбу в чужие руки. Сатирическая сказка напоминает читателю о самоуважении, человеческом достоинстве и личных границах.

Самоотверженный заяц

Самоотверженный заяц — сказка Михаила Салтыкова-Щедрина, с которой стоит познакомиться каждому члену семьи. В ней говорится о том, как однажды заяц попал в немилость к волку. Серый хищник был в то время сыт и заставил зайца ожидать своей участи прямо у него перед логовом. Сумел ли заяц повидаться со своей невестой перед верной гибелью, и кто ему в этом помог, узнайте вместе с детьми из сказки. Она учит смелости, самоуважению, воле и решимости. Произведение напоминает и том, что ни у кого нет права ограничивать права другого человека.

Орел-меценат

Сказка Орёл-меценат – произведение русского писателя Михаила Салтыкова-Щедрина с долей сатиры, которую можно читать всей семьёй. Герой сказки – гордый и тщеславный орёл, которому надоела жизнь в отчуждении. Решил он себе дворню из птичьей прислуги собрать под стать помещикам. Даже науку и искусство пришло ввести по настоянию соловья, дятла и снегиря. Только сам орёл не спешил образовываться, только распоряжения горазд отдавать. Чем закончилась затея гордой птицы – читатели узнают из сказки Орёл-меценат. Произведение заставляет задуматься над своим поведением и высмеивает глупость и самолюбие.

Сказка Богатырь

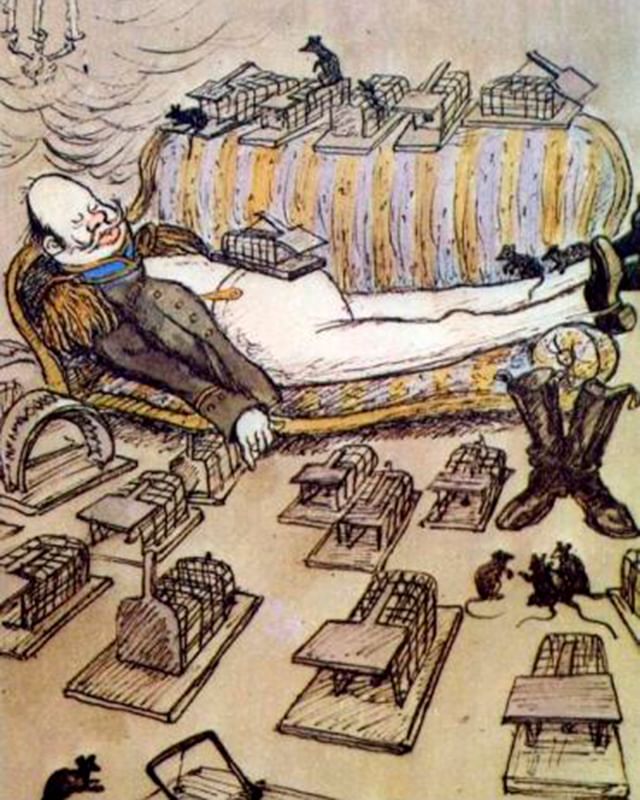

Сказка Богатырь – произведение Михаила Салтыкова-Щедрина, любимое с детства взрослыми и детьми. Главный герой сказки Богатырь, сын самой Бабы-яги. И выкормила его мать, и вырастила – могуч и силён стал Богатырь. Только силу не знал куда нечеловеческую деть, да и умён особо не был. Залез в дупло и уснул. Кто и как его будил и что обнаружил Иван-дурак – ребята узнают из произведения Богатырь. Поучительная сказка даёт ребятам понять, что сила – не показатель ума и как важно найти правильное применение своим способностям.

Дурак

Сказка Дурак – поучительное произведение Михаила Салтыкова-Щедрина, которое заставляет задуматься над человеческими пороками. Родился у умных родителей сын-дурачок, да не обычный, а с особенностью. Тихий он был и ласковый, без дурных помыслов, ценил счастье. Бедному последние деньги отдаст, голодного накормит и даже петуха от верной погибели спасёт. Таких дураков ещё никто не видел в народе. Как только не наказывали дурака, даже женить хотели. Какой судьбоносный случай произошёл с дураком, изменившим его жизнь – читайте в сказке Дурак. Произведение учит ценить искренность и оставаться человеком в любой ситуации.

Сказки салтыкова щедрина с картинками

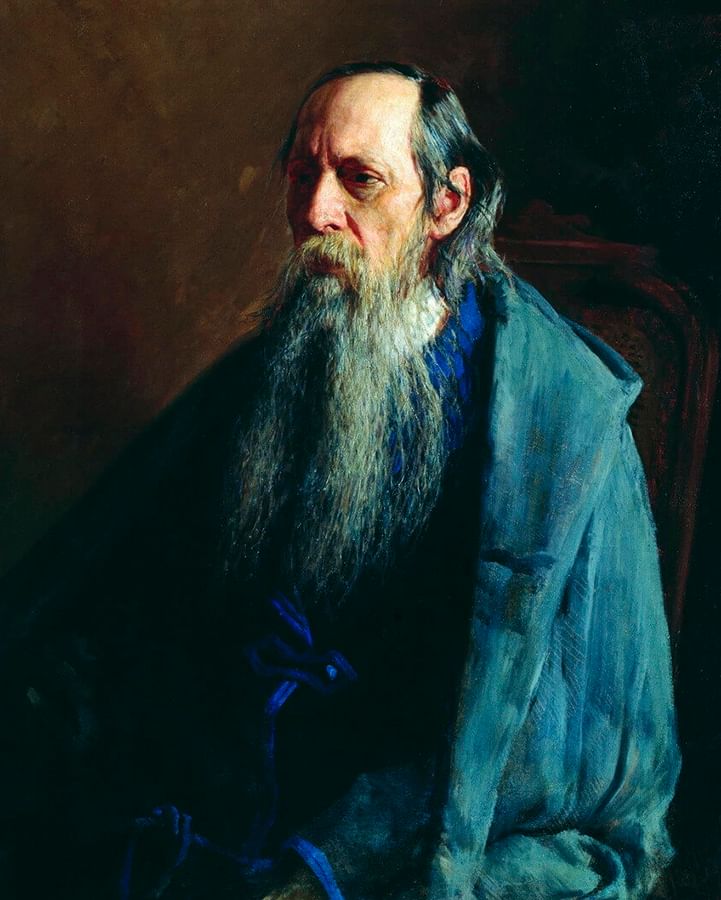

М.Е. Салтыков-Щедрин. Фотография. 1980-е гг.

В настоящем издании сказочный цикл Салтыкова-Щедрина печатается в полном составе. Как в Полном собрании сочинений (1933-1941) и Собрании сочинений (1965-1977), его композиция восходит к прижизненным изданиям (1886 и 1887 гг.), сформированным самим писателем. Изменения в композиции цикла, установленной автором, связаны с дополнениями, которые вносились в его состав в 1890, 1906 и 1927 гг. Эти дополнения складываются из двух разнородных групп: сказки 1869 г. и произведения, принадлежащие к сказочному циклу, но по цензурным условиям в легальной печати при жизни Салтыкова не появлявшиеся. Они вводились в цикл применительно к положенному в основу его композиции совмещению хронологического и тематического принципов построения. Сказки 1869 г. вошли в качестве первого звена цикла; изъятые из «Отечественных записок» в феврале 1884 г. сказки «Медведь на воеводстве» и «Вяленая вобла» и в марте того же года «Орел-меценат», «Карась-идеалист» поставлены вслед за январской серией этого года, а сказки «Богатырь» и «Ворон-челобитчик», не появившиеся в 1886 г. в «Русских ведомостях» из-за цензурных опасений, включены в группу сказок этого года.

Сказки 1869 г. печатаются по изданию: Салтыков-Щедрин М. Е. Сборник: Рассказы, очерки, сказки. 2-е изд. СПб., 1883. Сказки, при жизни Салтыкова в легальной печати не публиковавшиеся и в его прижизненные сборники не входившие, печатаются: «Медведь на воеводстве», «Вяленая вобла» – по тексту корректурных гранок «Отечественных записок»; «Богатырь» – по тексту наборной рукописи; «Архиерейский насморк» – по автографу; «Ворон-челобитчик» – по изданию: Салтыков-Щедрин М. Е. Соч. СПб., 1889. Т. 8; «Орел-меценат» – по изданию: Салтыков-Щедрин М. Е. Поли. собр. соч. 5-е изд. (А. Ф. Маркса). СПб., 1906. Т. 4. Остальные произведения входили в сборник «23 сказки» и воспроизводятся по тексту его второго издания: Салтыков –Щ е д р и н М. Е. 23 сказки. СПб., 1887.

Тексты сказок проверены по всем предшествующим публикациям, сохранившимся корректурным гранкам и автографам. Орфография и пунктуация в большинстве случаев выдержаны в соответствии с принципами, выработанными в издании: С а л т ы к о в-Щ е д-р и н М. Е. Собр. соч.: В 20 т. М., 1965-1977. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома – римской цифрой, страницы – арабской.

Автографы произведений сказочного цикла хранятся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (ф. 366) в Ленинграде и в Центральном государственном архиве литературы и искусства (ф. 445) в Москве.

ИРЛИ – Институт русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР.

ЛН – Литературное наследство.

03 – Отечественные записки.

Р. вед. – Русские ведомости.

ЦГАЛИ – Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).

Оригинальный текст содержит два вида ссылок: на ту же страницу (внизу), чаще всего это примечания М.Е. Салтыкова-Щедрина или перевод с иностранного, и в конец книги, в главу примечания. По понятным соображениям я вынес все приложения в конец книги.

Кроме того, примечания к сказкам содержат еще и такое: «С. 93, строки 21-22 сверху. Слова. ». Я поленился отсчитывать в книге строки и вставлять в текст соответствующие ссылки. Буде найдутся энтузиасты – милости прошу 🙂

Сказки — Салтыков-Щедрин М.Е.

Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил

Жили да были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в скором времени, по щучьему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом острове.

Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре; там родились, воспитались и состарились, следовательно, ничего не понимали. Даже слов никаких не знали, кроме: «Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности».

Упразднили регистратуру за ненадобностью и выпустили генералов на волю. Оставшись за штатом, поселились они в Петербурге, в Подьяческой улице, на разных квартирах; имели каждый свою кухарку и получали пенсию. Только вдруг очутились на необитаемом острове, проснулись и видят: оба под одним одеялом лежат. Разумеется, сначала ничего не поняли и стали разговаривать, как будто ничего с ними и не случилось.

– Странный, ваше превосходительство, мне нынче сон снился, – сказал один генерал, – вижу, будто живу я на необитаемом острове…

Сказал это, да вдруг как вскочит! Вскочил и другой генерал.

– Господи! да что ж это такое! где мы! – вскрикнули оба не своим голосом.

И стали друг друга ощупывать, точно ли не во сне, а наяву с ними случилась такая оказия. Однако, как ни старались уверить себя, что все это не больше как сновидение, пришлось убедиться в печальной действительности.

Перед ними с одной стороны расстилалось море, с другой стороны лежал небольшой клочок земли, за которым стлалось все то же безграничное море. Заплакали генералы в первый раз после того, как закрыли регистратуру.

Стали они друг друга рассматривать и увидели, что они в ночных рубашках, а на шеях у них висит по ордену.

– Теперь бы кофейку испить хорошо! – молвил один генерал, но вспомнил, какая с ним неслыханная штука случилась, и во второй раз заплакал. – Что же мы будем, однако, делать? – продолжал он сквозь слезы. – Ежели теперича доклад написать – какая польза из этого выйдет?

– Вот что, – отвечал другой генерал, – подите вы, ваше превосходительство, на восток, а я пойду на запад, а к вечеру опять на этом месте сойдемся; может быть, что-нибудь и найдем.

Стали искать, где восток и где запад. Вспомнили, как начальник однажды говорил: «Если хочешь сыскать восток, то встань глазами на север, и в правой руке получишь искомое». Начали искать севера, становились так и сяк, перепробовали все страны света, но так как всю жизнь служили в регистратуре, то ничего не нашли.

– Вот что, ваше превосходительство: вы пойдите направо, а я налево; этак-то лучше будет! – сказал один генерал, который, кроме регистратуры, служил еще в школе военных кантонистов учителем каллиграфии и, следовательно, был поумнее.

Сказано – сделано. Пошел один генерал направо и видит – растут деревья, а на деревьях всякие плоды. Хочет генерал достать хоть одно яблоко, да все так высоко висят, что надобно лезть. Попробовал полезть – ничего не вышло, только рубашку изорвал. Пришел генерал к ручью, видит: рыба там, словно в садке на Фонтанке, так и кишит, и кишит.

«Вот кабы этакой-то рыбки да на Подьяческую!» – подумал генерал и даже в лице изменился от аппетита.

Зашел генерал в лес – а там рябчики свищут, тетерева токуют, зайцы бегают.

– Господи! еды-то! еды-то! – сказал генерал, почувствовав, что его уже начинает тошнить.

Делать нечего, пришлось возвращаться на условленное место с пустыми руками. Приходит, а другой генерал уж дожидается.

– Ну что, ваше превосходительство, промыслил что-нибудь?

– Да вот нашел старый нумер «Московских ведомостей», и больше ничего!

Легли опять спать генералы, да не спится им натощак. То беспокоит их мысль, кто за них будет пенсию получать, то припоминаются виденные днем плоды, рыбы, рябчики, тетерева, зайцы.

– Кто бы мог думать, ваше превосходительство, что человеческая пища, в первоначальном виде, летает, плавает и на деревьях растет? – сказал один генерал.

– Да, – отвечал другой генерал, – признаться, и я до сих пор думал, что булки в том самом виде родятся, как их утром к кофею подают!

– Как все это сделать? – словно эхо, повторил другой генерал.

Замолчали и стали стараться заснуть; но голод решительно отгонял сон. Рябчики, индейки, поросята так и мелькали перед глазами, сочные, слегка подрумяненные, с огурцами, пикулями и другим салатом.

– Теперь я бы, кажется, свой собственный сапог съел! – сказал один генерал.

– Хороши тоже перчатки бывают, когда долго ношены! – вздохнул другой генерал.

Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился зловещий огонь, зубы стучали, из груди вылетало глухое рычание. Они начали медленно подползать друг к другу и в одно мгновение ока остервенились. Полетели клочья, раздался визг и оханье; генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден и немедленно проглотил. Но вид текущей крови как будто образумил их.

– С нами крестная сила! – сказали они оба разом. – Ведь этак мы друг друга съедим! И как мы попали сюда! кто тот злодей, который над нами такую штуку сыграл!

– Надо, ваше превосходительство, каким-нибудь разговором развлечься, а то у нас тут убийство будет! – проговорил один генерал.

– Начинайте! – отвечал другой генерал.

– Как, например, думаете вы, отчего солнце прежде восходит, а потом заходит, а не наоборот?

– Странный вы человек, ваше превосходительство: но ведь и вы прежде встаете, идете в департамент, там пишете, а потом ложитесь спать?

– Но отчего же не допустить такую перестановку: сперва ложусь спать, вижу различные сновидения, а потом встаю?

– Гм… да… А я, признаться, как служил в департаменте, всегда так думал: «Вот теперь утро, а потом будет день, а потом подадут ужинать – и спать пора!»

Но упоминание об ужине обоих повергло в уныние и пресекло разговор в самом начале.

– Слышал я от одного доктора, что человек может долгое время своими собственными соками питаться, – начал опять один генерал.

– Да так‑с. Собственные свои соки будто бы производят другие соки, эти, в свою очередь, еще производят соки, и так далее, покуда наконец соки совсем не прекратятся…

– Тогда надобно пищу какую-нибудь принять…

Одним словом, о чем ни начинали генералы разговор, он постоянно сводился на воспоминание об еде, и это еще более раздражало аппетит. Положили: разговоры прекратить, и, вспомнив о найденном нумере «Московских ведомостей», жадно принялись читать его.

– «Вчера, – читал взволнованным голосом один генерал, – у почтенного начальника нашей древней столицы был парадный обед. Стол сервирован был на сто персон с роскошью изумительною. Дары всех стран назначили себе как бы рандеву [1] на этом волшебном празднике. Тут была и «шекснинска стерлядь золотая», и питомец лесов кавказских – фазан, и, столь редкая в нашем севере в феврале месяце, земляника…»

– Тьфу ты, Господи! да неужто ж, ваше превосходительство, не можете найти другого предмета? – воскликнул в отчаянии другой генерал и, взяв у товарища газету, прочел следующее: – «Из Тулы пишут: вчерашнего числа, по случаю поимки в реке Упе осетра (происшествие, которого не запомнят даже старожилы, тем более что в осетре был опознан частный пристав Б.), был в здешнем клубе фестиваль. Виновника торжества внесли на громадном деревянном блюде, обложенного огурчиками и держащего в пасти кусок зелени. Доктор П., бывший в тот же день дежурным старшиною, заботливо наблюдал, дабы все гости получили по куску. Подливка была самая разнообразная и даже почти прихотливая…»

– Позвольте, ваше превосходительство, и вы, кажется, не слишком осторожны в выборе чтения! – прервал первый генерал и, взяв, в свою очередь, газету, прочел: – «Из Вятки пишут: один из здешних старожилов изобрел следующий оригинальный способ приготовления ухи: взяв живого налима, предварительно его высечь; когда же, от огорчения, печень его увеличится…»

Генералы поникли головами. Все, на что бы они ни обратили взоры, – все свидетельствовало об еде. Собственные их мысли злоумышляли против них, ибо как они ни старались отгонять представления о бифштексах, но представления эти пробивали себе путь насильственным образом.

И вдруг генерала, который был учителем каллиграфии, озарило вдохновение…

– А что, ваше превосходительство, – сказал он радостно, – если бы нам найти мужика?

– То есть как же… мужика?

– Ну, да, простого мужика… какие обыкновенно бывают мужики! Он бы нам сейчас и булок бы подал, и рябчиков бы наловил, и рыбы!

– Гм… мужика… но где же его взять, этого мужика, когда его нет?

– Как нет мужика – мужик везде есть, стоит только поискать его! Наверное, он где-нибудь спрятался, от работы отлынивает!

Мысль эта до того ободрила генералов, что они вскочили как встрепанные и пустились отыскивать мужика.

Долго они бродили по острову без всякого успеха, но, наконец, острый запах мякинного хлеба и кислой овчины навел их на след. Под деревом, брюхом кверху и подложив под голову кулак, спал громаднейший мужичина и самым нахальным образом уклонялся от работы. Негодованию генералов предела не было.

Встал мужичина; видит, что генералы строгие. Хотел было дать от них стречка, но они так и закоченели, вцепившись в него.

И зачал он перед ними действовать.

Полез сперва-наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблоков, а себе взял одно, кислое. Потом покопался в земле – и добыл оттуда картофелю; потом взял два куска дерева, потер их друг об дружку – и извлек огонь. Потом из собственных волос сделал силок и поймал рябчика. Наконец, развел огонь и напек столько разной провизии, что генералам пришло даже на мысль: «Не дать ли и тунеядцу частичку?»

Смотрели генералы на эти мужицкие старания, и сердца у них весело играли. Они уже забыли, что вчера чуть не умерли с голоду, а думали: «Вот как оно хорошо быть генералами – нигде не пропадешь!»

– Довольны ли вы, господа генералы? – спрашивал между тем мужичина-лежебок.

– Довольны, любезный друг, видим твое усердие! – отвечали генералы.

– Не позволите ли теперь отдохнуть?

– Отдохни, дружок, только свей прежде веревочку.

Набрал сейчас мужичина дикой конопли, размочил в воде, поколотил, помял – и к вечеру веревка была готова. Этою веревкою генералы привязали мужичину к дереву, чтоб не убег, а сами легли спать.

Прошел день, прошел другой; мужичина до того изловчился, что стал даже в пригоршне суп варить. Сделались наши генералы веселые, рыхлые, сытые, белые. Стали говорить, что вот они здесь на всем готовом живут, а в Петербурге между тем пенсии ихние всё накапливаются да накапливаются.

– А как вы думаете, ваше превосходительство, в самом ли деле было вавилонское столпотворение, или это только так, одно иносказание? – говорит, бывало, один генерал другому, позавтракавши.

– Думаю, ваше превосходительство, что было в самом деле, потому что иначе как же объяснить, что на свете существуют разные языки!

– Стало быть, и потоп был?

– И потоп был, потому что, в противном случае, как же было бы объяснить существование допотопных зверей? Тем более, что в «Московских ведомостях» повествуют…

– А не почитать ли нам «Московских ведомостей»?

Сыщут нумер, усядутся под тенью, прочтут от доски до доски, как ели в Москве, ели в Туле, ели в Пензе, ели в Рязани – и ничего, не тошнит!

Долго ли, коротко ли, однако генералы соскучились. Чаще и чаще стали они припоминать об оставленных ими в Петербурге кухарках и втихомолку даже поплакивали.

– Что-то теперь делается в Подьяческой, ваше превосходительство? – спрашивал один генерал другого.

– И не говорите, ваше превосходительство! все сердце изныло! – отвечал другой генерал.

– Хорошо-то оно хорошо здесь – слова нет! а все, знаете, как-то неловко барашку без ярочки! да и мундира тоже жалко!

– Еще как жалко-то! Особливо, как четвертого класса, так на одно шитье посмотреть, голова закружится!

И начали они нудить мужика: представь да представь их в Подьяческую! И что ж! оказалось, что мужик знает даже Подьяческую, что он там был, мед-пиво пил, по усам текло, в рот не попало!

– А ведь мы с Подьяческой генералы! – обрадовались генералы.

– А я, коли видели: висит человек снаружи дома, в ящике на веревке, и стену краской мажет или по крыше словно муха ходит – это он самый я и есть! – отвечал мужик.

И начал мужик на бобах разводить, как бы ему своих генералов порадовать за то, что они его, тунеядца, жаловали и мужицким его трудом не гнушалися! И выстроил он корабль – не корабль, а такую посудину, чтоб можно было океан-море переплыть вплоть до самой Подьяческой.

– Ты смотри, однако, каналья, не утопи нас! – сказали генералы, увидев покачивавшуюся на волнах ладью.

– Будьте покойны, господа генералы, не впервой! – отвечал мужик и стал готовиться к отъезду.

Набрал мужик пуху лебяжьего мягкого и устлал им дно лодочки. Устлавши, уложил на дно генералов и, перекрестившись, поплыл. Сколько набрались страху генералы во время пути от бурь да от ветров разных, сколько они ругали мужичину за его тунеядство – этого ни пером описать, ни в сказке сказать. А мужик все гребет да гребет да кормит генералов селедками.

Вот наконец и Нева-матушка, вот и Екатерининский славный канал, вот и Большая Подьяческая! Всплеснули кухарки руками, увидевши, какие у них генералы стали сытые, белые да веселые! Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько тут денег загребли – того ни в сказке сказать, ни пером описать!

Однако и об мужике не забыли; выслали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!

Михаил Салтыков-Щедрин

М ихаил Салтыков-Щедрин учился в Царскосельском лицее и мечтал стать «наследником» Пушкина. Из-за того, что он совмещал литературу с государственной службой, писателю пришлось взять псевдоним. Салтыков-Щедрин 16 лет проработал редактором журнала «Отечественные записки». Он прославился как автор «Губернских очерков», сатирического романа «История одного города» и «Сказок для детей изрядного возраста», в которых высмеивал чиновников и помещиков.

«Помню, что меня секут… секут как следует, розгою»: детские годы

Михаил Салтыков родился 15 января 1826 года в селе Спас-Угол, в Калязинском уезде Тверской губернии (сейчас — Московская область). Его отец Евграф Салтыков работал чиновником Московского архива иностранной коллегии. В 1816 году он ушел в отставку и поселился в фамильной усадьбе. Мать Ольга Забелина происходила из купеческой семьи. Она занималась воспитанием детей, которых в семье было девять. Забелина строго наказывала их за любую провинность. Салтыков писал в поздние годы: «А знаете, с какого момента началась моя память? Помню, что меня секут… секут как следует, розгою… Было мне тогда, должно быть, года два, не больше».

Фамилия Салтыков-Щедрин была псевдонимом писателя. Он печатал свои произведения под именем «надворного советника Николая Щедрина». По одной из версий, взять такой псевдоним предложила жена Салтыкова-Щедрина, поскольку в своих произведениях он был очень щедр «на всякого рода сарказмы». По другой — он позаимствовал фамилию у кого-то из знакомых.

С трех лет Салтыков-Щедрин наблюдал, как занимаются его старшие братья и сестры. Поэтому уже в раннем детстве он хорошо разговаривал по-французски и по-немецки. С шести лет будущего писателя учил грамоте крепостной художник Павел Соколов, а латынь ему преподавал священник из соседнего села Заозерье. К поступлению в учебное заведение Салтыкова-Щедрина готовила и сестра Надежда, выпускница института благородных девиц.

«Начал писать стихи, за которые был часто наказываем»: учеба в Царскосельском лицее

В августе 1836 года Салтыков-Щедрин успешно сдал экзамены и поступил сразу в третий класс Московского дворянского института. В этом закрытом учебном заведении для детей российских дворян воспитывались поэт Василий Жуковский, драматург Александр Грибоедов, писатель Михаил Лермонтов. Учился Салтыков-Щедрин на отлично. Каждые полтора года институт переводил двух лучших воспитанников в Царскосельский лицей, где раньше учился Александр Пушкин. В 1838 году туда отправили и Салтыкова-Щедрина.

В 1830-х годах Николай I реформировал Царскосельский лицей — теперь он напоминал военное учебное заведение. Здесь ввели строгий солдатский режим, отдельные комнаты перестроили в казармы. В те годы в лицее учились в основном дети военных. С общими комнатами и режимом Салтыков-Щедрин был знаком еще с Дворянского института, но соблюдал военную дисциплину с трудом, да и среди аристократов чувствовал себя одиноко.

Все свободное время Салтыков-Щедрин проводил в уединении. Он сочинял стихи, переводил зарубежных поэтов, читал книжки, журналы и мечтал стать «наследником» Пушкина. Сокурсники смеялись над начинающим поэтом и дразнили его «умником». Новое лицейское начальство тоже не приветствовало занятия литературой, поэтому Салтыков-Щедрин прятал свои сочинения в сапоги, но их всего равно находили. Он вспоминал: «Я начал писать стихи, за которые был часто наказываем».

В 1842 году журнал «Библиотека для чтения» напечатал стихотворение Салтыкова-Щедрина «Лира», еще несколько его сочинений вышло в «Современнике». Однако критики считали его стихи слабыми, а сам Салтыков-Щедрин позднее писал: «Я безразлично пародировал и Лермонтова и Бенедиктова; на манер первого скорбел о будущности, ожидавшей наше «пустое и жалкое поколение»; на манер второго — писал послания «К Даме, Очаровавшей Меня Своими Глазами». В 1844 году он разочаровался в себе как в поэте и больше стихов не писал.

«Пятницы» Петрашевского, собственный кружок и первые повести

Салтыков-Щедрин окончил лицей в 1844 году. В его аттестате были отмечены успехи в учебе, особенно «в законе божием, статистике и русской словесности». Однако из-за неидеального поведения он получил чин ниже, чем остальные, и стал не титулярным советником, а коллежским секретарем, то есть мог занимать низшие руководящие должности, но не получил пока личное дворянство. Осенью того же года он поступил на службу в Канцелярию военного министерства.

Жил Салтыков-Щедрин бедно, в съемных квартирах. Однако он часто ходил в театры и оперу, а позднее писал в цикле автобиографических очерков «Мелочи жизни: «Иногда, ради билета в театр, я вынуждался заменять скромный кухмистерский обед десятикопеечной колбасой с булкой». В 1845 году Салтыков-Щедрин начал посещать собрания, которые по пятницам устраивал у себя дома его лицейский друг — философ-социалист Михаил Петрашевский. На этих встречах обсуждали работы французских утопистов Шарля Фурье и Этьена Кабе, принципы «свободы, равенства и братства», Великую французскую революцию 1789 года, отмену крепостного права. Позднее Салтыков-Щедрин вспоминал: «Я примкнул к западникам к тому безвестному кружку, который инстинктивно прилепился к Франции. Оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что «золотой век» находится не позади, а впереди нас… Мы не могли без сладостного трепета помыслить о «великих принципах 1789 года» и обо всем, что оттуда проистекало».

Через два года Салтыков-Щедрин и его друзья — публицист-экономист Владимир Милютин и литературный критик Валериан Майков — перестали посещать «пятницы» Петрашевского и образовали собственный кружок. Они видели противоречия между идеями утопистов, Петрашевского и российской реальностью. Их Салтыков-Щедрин и описал в своей первой повести «Противоречия». Вскоре ее напечатали в журнале «Отечественные записки». Писатель посвятил это произведение своему другу Милютину, а в главном герое Андрее Нагибине описал типичный характер русского интеллигента сороковых годов, который не находил своего места: «Я и не утопист, потому что утопию свою вывожу из исторического развития действительности, потому что населяю ее не мертвыми призраками, а живыми людьми, имеющими плоть и кровь, и не консерватор… потому что не хочу застоя, а требую жизни, требую движения вперед».

Произведение построено на дневниковых записях Нагибина и его возлюбленной Тани. В них он рассуждал об отношении человека к действительности, к жизни, к природе, к другому человеку, а также о способах преобразования самодержавно-крепостнического строя и в итоге запутался в противоречиях собственной мысли.

В то же время шеф жандармов граф Алексей Орлов представил Николаю I доклад «О журналах «Современник» и «Отечественные записки». Граф был испуган новой революцией во Франции и предлагал привести «к общему знаменателю» издания, которые позволяли себе «вредное направление». Император создал особый секретный комитет и приказал донести ему «с доказательствами где найдет какие упущения цензуры и ее начальства и которые журналы и в чем вышли из своей программы». Комитет приступил к «ревизии русской литературы» и обратил внимание на повести Салтыкова-Щедрина.

«Скитальческая жизнь в глухом краю»: ссылка в Вятку

Салтыков-Щедрин только получил повышение до титулярного советника, когда 20 апреля 1848 года в его квартире появился жандарм с предписанием ехать в какую-то «северную трущобу». Писателя выслали на службу в Вятку. Он прожил там до ноября 1855 года, и все это время ему было запрещено писать.

В Вятском губернском правлении Салтыков-Щедрин служил младшим чиновником. Но уже через два месяца губернатор назначил его своим старшим чиновником для особых поручений. Писатель расследовал мелкие дела — например, «о злоупотреблениях в Вятской городской полиции по заготовлению арестантской одежды». Он много работал, стал постоянным посетителем дома губернатора и светских салонов. В 1849 году составил отчет по управлению Вятской губернией за прошлый год — его представили министру внутренних дел. А в 1850 году Салтыков-Щедрин подготовил «Вятскую выставку сельских произведений». Министерство государственных имуществ назвало ее «одною из наиболее изобильных, благоустроенных и поучительных во всей империи». Вскоре писателя назначили советником Губернского управления. Он возглавил хозяйственное отделение, усмирял крестьянские бунты и ездил со следственными делами по Вятской, Пермской, Казанской и Нижегородской губерниям. Так Салтыков-Щедрин наблюдал за крестьянской и чиновничьей жизнью, которую впоследствии описал во многих своих произведениях.

В 1851 году в Вятку приехал новый вице-губернатор Аполлон Болтин. Вскоре Салтыков-Щедрин сблизился и с ним, часто бывал в гостях и влюбился в одну из дочерей чиновника — Елизавету. Он писал: «То была первая свежая любовь моя, то были первые сладкие тревоги моего сердца!» Вскоре губернатора с семьей перевели во Владимир, и перед их отъездом писатель попросил у Болтина руки его дочери, но тот посчитал, что Елизавета еще слишком юна, и отложил ответ на год. Болтин разрешил помолвку только в апреле 1855 года.

Салтыков-Щедрин несколько раз писал императору и просил освободить его из ссылки за хорошую службу. За писателя хлопотали родители и друзья, однако ответ был один — «рано».

18 февраля 1855 года скончался Николай I. А в сентябре в Вятку приехал генерал-адъютант Петр Ланской — двоюродный брат министра внутренних дел Сергея Ланского — с женой Натальей Гончаровой-Пушкиной. Им представили Салтыкова-Щедрина как талантливого человека и бывшего лицеиста, который, подобно Пушкину, испытал на себе немилость императора. Вскоре Ланской написал брату официальное письмо, в котором просил «исходатайствовать» Салтыкову-Щедрину «всемилостивейшее прощение». 12 ноября министр внутренних дел доложил о писателе Александру II, и тот приказал «дозволить Салтыкову проживать и служить, где пожелает».

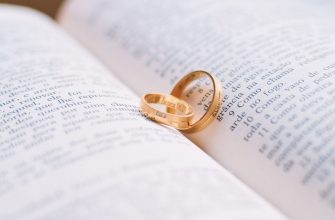

«Писал и служил, служил и писал»: возвращение в Петербург

Салтыков-Щедрин выехал из Вятки 24 декабря 1855 года. Он погостил на родине у матери, съездил к невесте во Владимир и 14 января 1856 года наконец добрался до Санкт-Петербурга. Там он устроился в Министерство внутренних дел и служил под начальством Николая Милютина, тогда директора хозяйственного департамента. А 6 июня 1856 года писатель обвенчался с Елизаветой Болтиной в Москве в Крестовоздвиженской церкви на Воздвиженке. Однако из родственников на свадьбе со стороны Салтыкова-Щедрина присутствовал лишь младший брат Илья. Мать не одобряла этот брак и лишила сына материальной поддержки. Через год после свадьбы она писала другому своему сыну Дмитрию: «Да что делать ныне матери в отставке, только дай, а более и знать не хотим. Коллежский советник… с голой барыней своей. Вот ворона-то залетела в барские хоромы, ну да работай, пиши статьи, добывай деньги ради барыни».

В это время Салтыков-Щедрин активно занялся литературой. Как сам он вспоминал в свои поздние годы, «писал и служил, служил и писал». В 1856–1857 годах он создал «Губернские очерки» — цикл о провинциальной России, которую писатель досконально узнал за семь с половиной лет ссылки. Произведение сильно отличалось от прозы Салтыкова-Щедрина 1840-х годов. В нем, как писал литературовед Константин Тюнькин, автор представлял чиновника не как «бедного человека, вызывающего жалость и сочувствие», а как «грубого и хитрого стяжателя, хищника, паразитирующего на народном невежестве, бедности и несчастье».

Первым, кому Салтыков-Щедрин дал прочитать очерки, стал его бывший сослуживец по канцелярии военного министерства, беллетрист и критик Александр Дружинин. Он похвалил сочинения: «Вот вы стали на настоящую дорогу, это совсем не похоже на то, что писали прежде». Однако писатель опасался печатать обличительные очерки в «Современнике» и в 1856 году начал публиковать их в новом московском либеральном журнале «Русский вестник». «Губернские очерки» быстро стали популярны, Салтыкова-Щедрина называли наследником Николая Гоголя.

В 1858 году Салтыкова-Щедрина назначили вице-губернатором Рязани, а через два года перевели в Тверь. На службе он боролся со взяточничеством и воровством. Параллельно писатель печатал «Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе», а также статьи по крестьянскому вопросу в журналах «Русский вестник», «Современник» и «Библиотека для чтения».

В 1862 году писатель вышел в отставку, переехал в Петербург и стал редактором «Современника» — его пригласил поэт и писатель Николай Некрасов, который на тот момент руководил журналом. Каждый месяц Салтыков-Щедрин выпускал обозрение «Наша общественная жизнь», но через два года покинул редакцию из-за внутренних разногласий и вернулся на государственную службу. В 1865–1868 годах он возглавлял Казенные палаты в Пензе, Туле и Рязани. В то же время Салтыков писал памфлеты-гротески, в которых начальники этих мест узнавали себя. Из-за этого у писателя часто возникали конфликты с местными властями, и ему приходилось менять место службы. Но после жалобы рязанского губернатора в 1868 году его окончательно отправили на пенсию. А в 1869-м Салтыков-Щедрин выпустил «Письма о провинции», в которых рассказал о своих наблюдениях за жизнью этих городов.

«Вершина сатирического искусства»: роман «История одного города»

С конца 1860-х Михаил Салтыков-Щедрин сосредоточился на литературе. Он переехал в Петербург и принял приглашение Николая Некрасова стать соредактором журнала «Отечественные записки». А в 1869 году начал по частям печатать «Историю одного города». Это произведение литературоведы назвали вершиной его сатирического искусства. В романе автор в ироничном тоне описал жизнь в вымышленном городе Глупове, а также высмеял деятельность градоначальников и его приближенных, которые в разное время там правили. Прототипами некоторых героев были императоры Петр I, Петр III, Павел I, Александр I, Николай I, а также государственные деятели Михаил Сперанский и граф Алексей Аракчеев.

В 1870 году произведение вышло отдельным изданием. Русский писатель Иван Тургенев похвалил книгу и отметил, что в ней отражена «сатирическая история русского общества во второй половине прошлого и начале нынешнего столетия». А публицист Алексей Суворин, напротив, выпустил статью «Историческая сатира», где писал, что Салтыков-Щедрин глумится над русским народом и искажает исторические факты. На это сатирик ответил: «Я же, благодаря моему создателю, могу каждое свое сочинение объяснить, против чего они направлены, и доказать, что они… направлены против тех проявлений произвола и дикости, которые каждому честному человеку претят».

«Его сказки — та же сатира, и сатира едкая»

В 1869 году Салтыков-Щедрин создал свои первые сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» и «Дикий помещик». В них писатель снова высмеивал помещичье-бюрократическую систему и воспевал крестьянский труд. Его сказки напоминали басни: в них были подтекст, мораль и много иносказаний.

В декабре 1882 года Салтыков-Щедрин вернулся к этому жанру и подготовил к февральской книжке «Отечественных записок» три сказки — «Премудрый пискарь», «Бедный волк» и «Самоотверженный заяц». Они уже больше напоминали русские народные сказки о животных, но в то же время несли социально-политический смысл. Тогда же «Отечественные записки» уже начали получать предупреждения о цензуре. Поэтому Салтыков-Щедрин решил выпустить эти три сказки только через два года. К произведениям он добавил подзаголовок: «для детей изрядного возраста». Один из цензоров писал: «То, что г. Салтыков называет сказками, вовсе не отвечает своему названию; его сказки — та же сатира, и сатира едкая… направленная против общественного и политического нашего устройства». Вторую и третью серии сказок цензура не пропустила, а в апреле 1884 года «Отечественные записки» закрыли за «вредное направление». Сборник «Сказки», цикл очерков «Мелочи жизни» и автобиографический роман «Пошехонская старина» Салтыков-Щедрин публиковал уже в журнале «Вестник Европы». Но не все сказки вышли в печать при жизни автора. Параллельно писатель создавал романы «Современная идиллия» и «Господа Головлевы», а также цикл «Пошехонские рассказы».

В начале 1870-х у Салтыкова-Щедрина родились двое детей — Константин и Елизавета. Дочь его друга Софья Унковкая вспоминала: «Издавая свои сочинения, всегда мечтал составить капитал не менее как в 300 тысяч, чтобы обеспечить жену, сына и дочь, и это ему удалось. К концу жизни капитал его как раз равнялся этой цифре, который он разделил между тремя».

С 1875 года писатель тяжело болел. В последний год жизни он писал: «Не проходило почти ни одного дня, в который я мог бы сказать, что чувствую себя изрядно. Постоянные болезненные припадки и мучительная восприимчивость, с которою я всегда относился к современности, положили начало тому злому недугу, с которым я сойду в могилу». А закрытие «Отечественных записок» и болезнь сына окончательно сломили его. И тем не менее писатель трудился до последнего: за несколько дней до смерти он начал писать произведение «Забытые слова».

Салтыков-Щедрин считал, что все литераторы, особенно схожих взглядов, должны покоиться на Волковском кладбище. Здесь были похоронены писатели Александр Радищев, Виссарион Белинский, Николай Добролюбов, Дмитрий Писарев, Иван Тургенев. Поэтому в 1878 году он рассердился, когда Николай Некрасов, согласно завещанию, был погребен на кладбище петербургского Новодевичьего монастыря, а не на Волковском «со своими».

Михаил Салтыков-Щедрин умер 10 мая 1889 года в Петербурге. По завещанию его похоронили рядом с Иваном Тургеневым на Волковском кладбище.