Урок-исследование «Своеобразие сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина»

Разделы: Литература

Цель и задачи урока. Исследуя идейно-художественное своеобразие сказок М.Е. Салтыкова – Щедрина, доказать, что жанр сказки позволяет писателю в завуалированной форме обратить внимание на злободневные вопросы общественной жизни, стать на защиту народа. Вызвать интерес к сказкам Салтыкова-Щедрина и нравственным проблемам, поднятым в сказках, формировать исследовательскую позицию учащихся.

Оборудование урока. Материалы для групповой работы (карточки с заданиями и справочным материалом, таблички с литературоведческими терминами), портрет М. Е. Салтыкова – Щедрина, бумага, фломастеры, мультимедийный проектор для демонстрации презентации, подготовленной учащимися к уроку.

Этапы урока: мотивация, осмысление, рефлексия.

. то, что господин Салтыков называет сказками, вовсе не отвечает своему назначению;

его сказки – та же сатира, и сатира едкая, направленная против общественного и политического нашего устройства.

1. Вступительное слово учителя сопровождается мультимедийным показом.

Дома вы читали сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Творчество Салтыкова-Щедрина разнообразно. Он писал романы, драмы, очерки, рассказы, статьи, рецензии.

Сказки – итог многолетних жизненных наблюдений, итог всего творческого пути писателя. Писателем написано 32 сказки » для детей изрядного возраста». Щедрин не предназначал свои сказки для детей, однако и для взрослых они были непросты. Значителен и тот факт, что печатались сказки нелегально. Цензура в печать их не пропускала.

Возникают вопросы: Почему сказки Салтыкова-Щедрина не разрешали печатать? В чем их своеобразие?

На эти и другие вопросы мы будем вместе искать ответы.

2. Обозначим тему нашего урока: “Своеобразие сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина”.

3. Главной целью работы на уроке определим исследование данной темы.

4. Выскажите ваши предположения.

Почему сказки Салтыкова-Щедрина не печатали?

Каковы особенности сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина?

Почему Салтыков-Щедрин обратился к жанру сказки?

Ребята предполагают, что в сказках есть сатира на современную М.Е. Салтыкову-Щедрину действительность, сочетание вымысла и реальности, фантастического и комического с элементами фольклора. Отмечают, что необычная форма и содержание продиктованы необходимостью обратить внимание на злободневные вопросы общественной жизни России XIX века и обойти цензуру.

5. Обращение к эпиграфу урока.

Цензор Лебедев дал такое заключение: “…то, что господин Салтыков называет сказками, вовсе не отвечает своему назначению; его сказки – та же сатира, и сатира едкая, направленная против общественного и политического нашего устройства”.

6. Гипотеза. (Гипотезу формулируют сами учащиеся.)

Предположим, что сказки Салтыкова-Щедрина – едкая сатира, направленная против общественных пороков и общественного устройства России второй половины 19 века. Жанр сказки позволяет писателю в завуалированной форме обратить внимание на злободневные вопросы общественной жизни, стать на защиту интересов народа.

Данную гипотезу мы можем доказать или опровергнуть в ходе исследования.

Учащиеся предлагают начать работу с определения задач, затем продолжить исследование в группах.

Учитель предлагает применить приём “Зигзаг”: начинается исследование в рабочих группах, продолжается – в группах экспертных.

Определим задачи исследования.

Ребята предлагают задачи:

Исследование в рабочих группах.

Пять рабочих групп, сформированных ранее (по желанию учащихся), дома читали сказки: “Дикий помещик”, “Премудрый пескарь”, “Коняга”, “Карась – идеалист”, “Самоотверженный заяц”.

Каждая рабочая группа на уроке анализирует одну сказку, доказывая или опровергая гипотезу.

Цель рабочей группы состоит в том, чтобы все ее члены овладели темой в полном объеме.

Рабочие группы становятся экспертами в области изучения определенной сказки.

Рабочая группа, выявив особенности сказки Салтыкова-Щедрина, обсуждает и планирует эффективные способы передачи информации вновь созданным (экспертным) группам.

Для облегчения решения исследовательской задачи для каждой группы учителем подготовлен справочный материал и задания (Приложение 1.).

Исследование в экспертных группах.

Экспертные группы создаются из представителей рабочих групп. Вновь созданные группы выслушивают каждого эксперта, заполняют схему «Общее – особенное», делают вывод, подтверждают или опровергают гипотезу.

Подтверждение или опровержение гипотезы.

Составление синквейна по теме “Сказки Салтыкова-Щедрина”.

Подготовить ответ по теме урока, используя одну из предложенных форм: кластер, эссе, устное сообщение, презентации.

Синквейн к сказке «Дикий помещик» С. Щедрина какой, примеры, составить как?

Синквейн «Дикий помещик»

Синквейн «Дикий помещик» Салтыков- Щедрин

Синквейн «Дикий помещик»

Синквейн дикого помещика

Синквейн составляем по этой схеме!

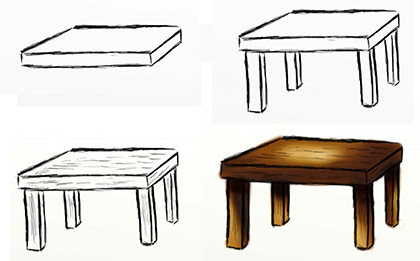

Нарисуем сюжет сказки Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик». Надо показать героя, как не замечает важности труда простых мужиков и людей, кормящих его. Избалованный, изнеженный, привык жить на готовом, да читать газету «Вести». Нарисуем, как главный герой решил, что мужикам не место в поместье, потому их «слишком много». Покажем замечтавшегося помещика:

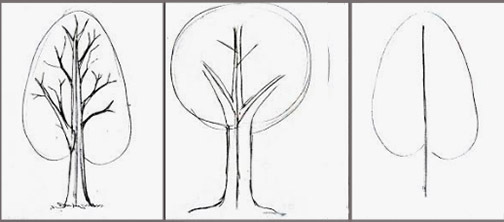

Чтобы представить сюжет, надо поэтапно нарисовать человека в одежде помещика, дерево.

Представим на рисунках, что работники притесняемы, так как с них взимают непомерные штрафы. Терпящие нужду, мужики исчезают из поместья.

Оставшись один, барин принимает гостей: сначала актера.

Далее принимает у себя генералов.

Гости видят отсутствие работников в хозяйстве, называют «глупым» помещика и уходят.

Нарисуем капитана-исправника, который наставляет главного героя, что надо подати платить.

Покажем помещика, как остался один-одинешенек, даже Сеньки, его слуги, не докличется, забыв, что избавился от всех.

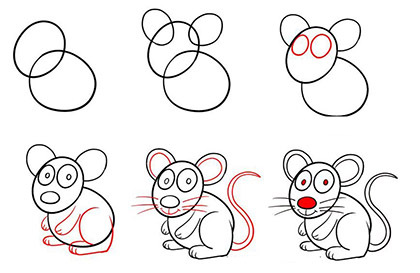

(Рисуем поэтапно мышь, стол и сюжет).

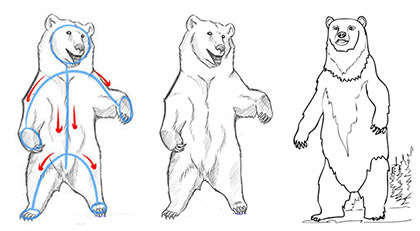

Или сюжет, как медведь под окном караулит глупого персонажа и наблюдает за ним. Для этого надо уметь нарисовать поэтапно медведя:

Дальше покажем картинки, что помещик «одичал», оброс волосами.

Теперь стал охотиться, бросаясь на добычу с дерева, подобно животному.

В финале сказки исправник доносит до начальства свыше о ситуации, поэтому решено вернуть мужика, а помещика образумить, отобрать «Ведомости».

Все теперь по-прежнему, мужики вернулись.

При первом чтении кажется весьма трудной задачей подобрать слова несущие ёмкий смысл всей сказки.(Причём эти слова должны быть связаны между собой.)

Поскольку сказка имеет несколько важных поворотов, как отдельных сюжетов:

Доброго мальчика околдовала курица, которую он спас. Чернушка увела Алёшу в подземное царство и оказалась министром. Алёша от Короля получает зерно, дающее ему феноменальные способности, которые в конечном итоге его и испортили. Алёша обещает держать тайну подземного царства, но проговаривается.

Не уверен, что ответ устроит автора, но рискну предложить свой синквейн:

Удивляется, следует, ищет.

Доступ может испортить любого.

Покажем татарскую сказку «Три сестры» в синквейнах и приведем примеры.

Вырастила, воспитала, призвала

Трудно быть одной без поддержки!

Уезжает, забывает, пренебрегает

Грязные тазы дороже матери

Отказывается, возражает, противоречит

Лучше ткать, чем мать увидеть

Спешит, зовет, торопит

Просит дочерей приехать к матери

Любит, беспокоится, отзывается

Бросив тесто, направляется к матери

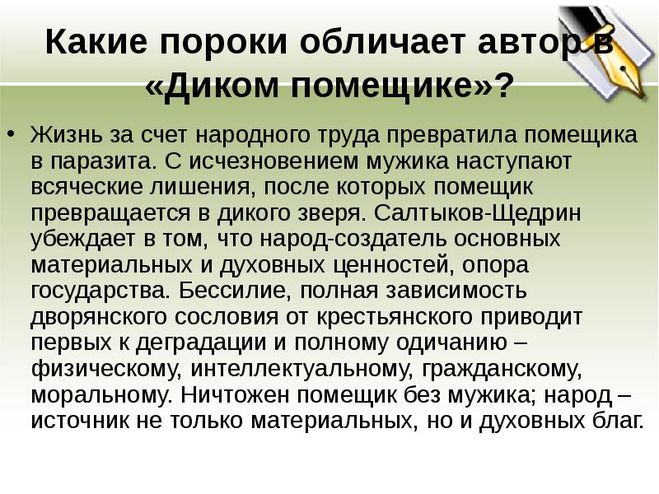

«Дикий помещик» какие пороки обличает писатель?

В сказке, в которой Салтыков-Щедрин описал жизнь помещика без крестьян, с помощью гротескных образов осуждает такие пороки, как косность, жадность, духовная нищета, лень.

Дикость помещика описана до таких масштабов, что выходит за реальность.

Помещик одичал, конечно, не от самого отсутствия крестьян, при желании он мог справиться и жить один. Но в сказке мы видим, что его отстраненность от мужицкого сословия привела к тому, что он потерял не только духовные, но по сути и физические связи с человеческой природой, буквально превратившись в полуживотное. И такое состояние у него продолжалось до тех пор, пока его не вернули к крестьянам (а не наоборот, думаю, что так лучше сказать).

Синквейны к произведению А.Сент-Экзюпери «Маленький принц»:

интересуется, рассказывает, объясняет

Маленький принц подружился с Летчиком.

летает, вспоминает, понимает

Встреча с Принцем изменила жизнь летчика.

крутится, оберегает, притягивает

Маленький Принц ухаживает за своей планетой.

растет, цветет, благоухает

Принцу не нравится своенравная роза

сближает, вдохновляет, согревает

Урок литературы по сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик»

Конспект урока литературы, 7 класс

М.Е. Салтыков – Щедрин – обличитель людских пороков. Сказка «Дикий помещик».

Составлен Баич С.В., учителем русского языка и литературы МБОУ Гимназия им. А.Платонова

Формирование УУД и технология оценивания

Цель: выделить эзопов язык в тексте сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина. Ответить на вопрос, почему сатира обладает большой силой.

После проведения урока учащиеся смогут:

— рассказать о личности М.Е. Салтыкова-Щедрина и героях его сказки «Дикий помещик»;

— использовать ключевые слова урока (эзопов язык, сатира, юмор) при анализе других литературных произведений и жизненных ситуаций.

1. Самостоятельно формулировать тему, проблему и цели урока.

2. В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки своей работы.

1. Самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации – фактуальную, текстовую и концептуальную.

2. Пользоваться приёмами изучающего чтения.

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст, несплошной текст: иллюстрация, таблица, схема).

4. Пользоваться приёмами ознакомительного и просмотрового чтения.

5. Излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно.

6. Пользоваться словарями, справочниками.

7. Осуществлять анализ и синтез.

8. Устанавливать причинно-следственные связи.

9. Строить рассуждения.

1. Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве.

2. Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её.

3. Осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека.

4. Оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации.

5. Высказывать и обосновывать свою точку зрения.

6. Слушать и слышать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения.

7. Выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.

1. Формирование эмоционально-оценочного отношения к прочитанному.

2. Формирование восприятия текста как произведения искусства.

« На уроке ученик сам по алгоритму самооценивания определяет свою оценку и (если требуется) отметку, когда показывает выполненное задание. Учитель имеет право поправить оценки и отметку, если докажет, что ученик завысил или занизил её.

3-й шаг. Справился полностью правильно или с незначительной ошибкой (какой, в чём)?

4-й шаг. Справился полностью самостоятельно или с небольшой помощью (кто помогал, в чём)?

Какую оценку ты себе ставишь?

3. Формулирование темы урока.

4. Постановка проблемы

5. Работа с текстом.

Выразительное чтение по ролям

Обучение составлению синквейна

6. Составление кластера

Представление итогов работы.

Слайд 1 Отрывок из фильма ужасов.

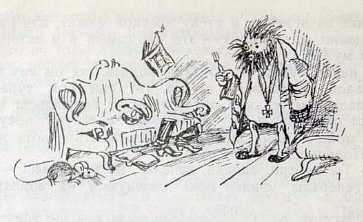

Какой эпизод сказки, если бы по ней ставили фильм в наше время, мог быть иллюстрирован этими кадрами? Слова из сказки об одичании помещика.

Как вы думаете, были фильмы ужасов во время жизни Салтыкова-Щедрина? (1826-1889)

А что такое сатира? Почему люди обращаются к сатире? Слайд 4

Как вы думаете, только ли оборотней как героев литературного произведения хотел высмеять автор, человек, который за вольнодумство находился под надзором полиции?

Салтыков-Щедрин хотел внушить читателям чувство тревоги и страха от того, что происходит в России. Поэтому это не только сатира на модные увлечения общества, это социально-политическая сатира.

«Крупными буквами печатались слова совершенно несущественные, а всё существенное изображалось самым мелким шрифтом» Салтыков – Щедрин.

«Свобода слова – это когда вещи называют своими именами» Дм. Киселёв, телеведущий

– Как можно сформулировать тему нашего урока?

М.Е. Салтыков – Щедрин – обличитель людских пороков. Сказка «Дикий помещик».

Зачем люди обращаются к сатире?

Какой период истории России изображает Салтыков-Щедрин в сказке «Дикий помещик»? (После реформы 1861 года) Слайд 5

Как жилось помещику после реформы? (Хорошо по-прежнему, у него было всё)

Что послужило причинами возникшего у помещика недовольства своими мужиками? (Очень много развелось «в царстве» мужика; призыв газеты «Весть» : «Старайся!») Слайд 6

Каково было, по-вашему, содержание газеты «Весть»? Стараться в чём призывала газета? (Стараться сохранить свои привилегии, не делать уступок крестьянам)

Охарактеризуйте помещика. Каким именем наделяет его автор, нет ли в этом чего-то необычного? («Русский помещик» Урус-Кучум Кильдибаев – эта тюркская фамилия намекает на ордынское иго, только его можно сравнить с игом крепостничества)

С помощью какого художественного приёма характеризует Салтыков-Щедрин помещика, описывая его тело? (ЭПИТЕТОВ: тело имел мягкое, белое, рыхлое, рассыпчатое). А вам эти эпитеты показались узнаваемыми или неожиданными?

Как исчез из поместья мужик? (Унёс мякинный вихрь) Какую роль в этой истории играет бог? (Бог услышал мольбы мужиков)

Сколько этапов выявления глупости помещика показывает автор? (3) Кто первым и почему объявил помещика глупым? (актёр Садовский) Слайд 7

От кого во второй раз он услышал то же самое? (От двух генералов-соседей)

Кто еще посетил помещика в его имении? (Капитан-исправник – полицейская должность ).

А теперь давайте поразмышляем, к каким последствиям может, по мысли автора, привести дворянское сословие его привычка жить за чужой счёт?

Слайд 9 Какой сатирический приём здесь использован? ( Гротеск: один генерал проглотил орден другого). Что такое гротеск?

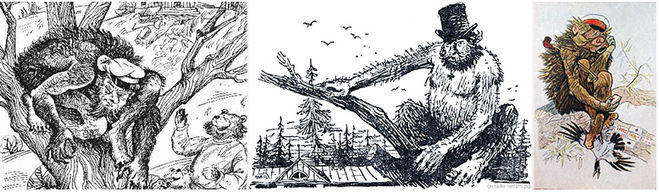

Слайд 10, 11 Какой эпизод в сказке является гротеском? Эпизод «одичания» помещика – во внешности и в поведении. Обратите внимание на иллюстрации художников Кукрыниксов к сказке. Что они хотели сказать этой карикатурой?

Смысл: бессилие, полная зависимость дворянского сословия от крестьянского приводит первых к деградации и полному одичанию – физическому, интеллектуальному, гражданскому, моральному ).

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна.

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль.

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы.

«Старается», фантазирует, дичает

4 строка – фраза, несущая определенный смысл.

Глупый вы, господин помещик!

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом).

Эпитет «дикий» изображает невежество, грубость, отсталость, нравственную неполноценность. В названии сказки Салтыкова-Щедрина это слово приобретает прямой смысл: помещик действительно одичал, стал подобен дикому зверю.

Как изменился сад помещика без мужика? (Пришёл в запустение, дорожки поросли репейником, завелись змеи, гады, дикие звери)

Что хотел сказать этими описаниями автор образованному читателю? (Как ничтожен помещик без мужика; народ – источник не только материальных, но и духовных благ)

Абсурдность ситуации в том, что решено было ни в чём не повинного мужика, как преступника, «изловить и водворить», а дикому помещику, несмотря на то что он «всей смуте зачинщик», «наиделикатнейше внушить, дабы он фанфаронства свои прекратил»

«У нас нет середины: либо в рыло, либо ручку пожалуйте» Салтыков-Щедрин

Какова же главная мысль автора относительно роли в обществе и государстве мужика? Мужик умен, трудолюбив, но бесправен. Автор обличает паразитизм дворянства и осуждает покорность народа.

Что изменилось в уезде с возвращением мужика? (Запахло мякиной и овчинами, появились мука, мясо, живность, подати)

А почему мы верим этой сказке? Слайд 13

Перечислит е, что фантастическое, а что вполне реальное можно отметить в сказке.

(Реальные черты – угнетение помещиком крестьян, налоги, штрафы; занятия помещика – карты, театр, пасьянсы, чтение газеты «Весть».

Фантастическое – летающие, роящиеся мужики, одичалый помещик, его охота на зайца, дружба с медведем: гипербола, гротеск.)

Читая сказку, мы смеемся, но смех бывает разный: юмористический (веселый, добрый) и сатирический (горький, обличительный).

Какой же смех используется автором? (Мы слышим горький, обличительный смех писателя)

Прямо ли об этом говорит автор? Как называется такой прием? (Иносказание, Эзопов язык)

Почему Салтыков-Щедрин писал именно сказки? (Более понятны простому народу, цензура не пропускала…) Назвал он свои произведения “Сказками для детей изрядного возраста”

Слайд 14 Особенности сказок М. Е. Салтыкова – Щедрина

«Сказки для детей изрядного возраста»

Использование реальных и фантастических черт

Эпитеты, гипербола, гротеск

Возвращение к проблемному вопросу: Зачем люди обращаются к сатире?

Составление синквейна по теме

Осуждает, поучает, разоблачает

Она борется с недостатками.

Исправляйся! (Задумайся!)или Борьба, или Нужна

Слайд 15 Выскажите свою точку зрения…

Салтыков-Щедрин создал настоящую сатирическую энциклопедию русской жизни. К сожалению, его произведения актуальны до сих пор. Его сатира направлена и на власть имущих, и на тех, кто покорно подчиняется ими терпит унижения. Писатель выступает против неразумного, хищнического отношения к народу, к богатствам страны, против насилия и грубости, против рабского, холопского сознания.

Слайд 16 АЛГОРИТМ САМООЦЕНКИ

Что нужно было сделать сегодня на уроке?

Ответить на вопрос, почему сатира обладает большой силой.

Найден ли ответ на вопрос? Удалось получить результат?

Какую активность ты проявлял на пути к результату?

При выполнении практического задания справился полностью самостоятельно?

Какую оценку ты себе ставишь?

Составить синквейн по образу Салтыкова-Щедрина

Подготовить пересказ сказки.

Салтыков-Щедрин в одной из своих сказок оставляет надежду, что новое поколение с детства будет выращивать в себе совесть, «исчезнут тогда все неправды, коварства и насилия, потому что совесть будет не робкая и захочет распоряжаться всем сама».

Синквейн о Салтыкове Щедрине. Буду очень благодарен если напишите мне его

Триста лет тому назад, в 1703 году, в России была издана первая русская газета. Произошло это при царе Петре I. Вот как это было.

– Пора бы нам и свою газету иметь, – не раз говорил Петр своим приближённым. – От газеты и купцу, и боярину, и горожанину – всем польза.

И вот Петр как-то исчез из дворца. Не появлялся до самого вечера, и многие уже подумали, не случилось ли с царём чего дурного.

А Петр был на Печатном дворе, вместе с печатным мастером Федором Поликарповым отбирал материалы к первому номеру русской газеты.

Поликарпов, высокий, худой как жердь, с очками на самом конце носа, стоит перед царем навытяжку, словно солдат читает:

– Государь, с Урала, из Верхотурска, сообщают, что тамошними мастерами отлито немало пушек.

– Пиши, – говорит Петр, – пусть все знают, что желаючи можно сделать.

– А ещё, государь, сообщают, – продолжал Поликарпов, – что в Москве отлито из колокольного чугуна четыреста пушек.

– И это пиши, – говорит Петр, – пусть знают, что Петр снимал колокола не зря.

– А с Невьянского завода, от Никиты Демидова, пишут, – сообщает Поликарпов, – что заводские мужики бунт учинили, убежали в леса и теперь боярам и купцам от них житья нет.

– А сие не пиши, – говорит Петр. – Распорядись лучше послать солдат да за такие дела мужикам всыпать.

– А из Казани, государь, пишут, – продолжает Поликарпов, – что нашли там немало нефти и медной руды.

– А сие пиши, – говорит Петр, – пусть знают, что на Руси богатств край непочатый, не считаны те богатства, не меряны.

Сидит Петр, слушает. Потом берет бумаги. На том, что печатать, ставит красный крест, ненужное откладывает в сторону.

А Поликарпов докладывает всё новое и новое. И о том, что индийский царь послал московскому царю слона, и что в Москве за месяц родилось триста восемьдесят шесть человек мужского и женского пола, и многое другое.

– А ещё, – говорит Петр, – напиши, Федор, про школы, да здорово – так, чтобы все прок от этого дела видели.

Через несколько дней газету напечатали. Назвали ее «Ведомости». Газета получилась маленькая, шрифт мелкий, читать трудно, полей нет, бумага серая. Газета так себе. Но Петр доволен: первая. Схватил «Ведомости», побежал во дворец. Кого ни встретит, газету показывает.

– Смотри, – говорит, – своя, российская, первая!

Встретил Петр и графа Головина. А Головин слыл знающим человеком, бывал за границей, знал языки чужие.

Посмотрел Головин на газету, скривил рот и говорит:

– Ну и газета, государь! Вот я был в немецком городе Гамбурге, вот там газета так газета!

Радость с лица Петра как рукой сняло. Помрачнел, насупился.

– Эх, ты! – проговорил. – Не тем местом, граф, мыслишь. А ещё Головин! Нашел чем удивить – в немецком городе Гамбурге. Сам знаю: лучше, да чужое. Чай, и у них не сразу всё хорошо было. Дай срок. Радуйся малому, тогда и большое придёт.