Русские народные сказки

Персонажи

Поиск персонажей

Группы персонажей

Третий, младший богатырь в богатырской троице.

Герой русского народного стиха об Анике и Смерти, в переносном смысле означает человека, который хвастается лишь вдалеке от опасности.

Простая женщина, недалёкого ума, очень доверчивая.

Как правило, очень жадная и глупая женщина.

Древняя безобразная старуха, сведущая в ворожбе.

Мать Снегурочки, воплощение весны.

Чаще всего в сказках выступает в качестве антагониста. В этом случае рисуется обычно как сильный, но глупый и жадный персонаж.

Однако в сказке «Иван-Царевич и серый волк» Волк представлен в качестве положительного персонажа. Сильного, хитрого, могущественного помощника главного героя.

Второй богатырь из богатырской троицы.

Богатырь, ранее служил Литовскому королю, после стал богатырем у князя Владимира. Известен своим поединком с Добрыней Никитичем, а также тем, что вместе с Алешей Поповичем ходил в Литву, сосватать королевскую дочь Апраксу за князя Владимира.

Сказочная огненная птица.

Трусливый, но сообразительный.

Главный положительный герой большого числа сказок.

Главный положительный герой большого числа сказок.

Былинный богатырь, представитель тёмной враждебной силы, «нехристи», «татарщины».

Первый богатырь из богатырской троицы.

Умная(ый) и хитрая(ый).

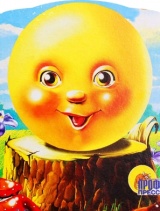

Небольшой пшеничный хлеб шарообразной формы. Смекалистый искатель приключений. Сбежал от испёкших его бабушки и дедушки, от разных зверей (зайца, волка и медведя), но был съеден лисой.

Иначе Сивка-бурка вещий каурка.

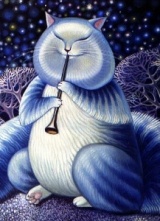

Огромный кот-людоед, обладающий волшебным голосом.

Невеста, отвергнутая царским сыном, соперница Снегурочки и её подруга.

Персонаж пьесы Островского. Пригожий пастух, который нравится Снегурочке еще до того, как мать-Весна подарила ей способность любить.

Хитрая и ушлая. Если лиса действует против слабых, она проигрывает, если против сильных — выигрывает.

Богатырша и воительница. Сумела пленить Кащея Бессмертного и много лет держала его в плену.

С виду грозный, а на поверку доверчивый простачок.

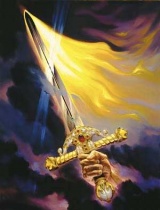

Оружие богатыря. Может быть волшебным и придавать владельцу непобедимость. Обычно попадал в руки хозяину из какого-либо тайника.

Сын царя Берендея, просватавшийся к деревенской девушке Купаве.

Хозяин дна морского.

Поленница, старшая дочь Литовского короля, жена Дуная Ивановича. Известна тем, что некогда победила Дуная в поединке. Погибла от случайной стрелы Дуная.

Поленица, младшая дочь былинного богатыря Микулы Селяниновича, жена богатыря Добрыни Никитича.

Персонаж русских сказок. Петух в сказках предстает перед нами в двух ипостасях. Во многих сказочных сюжетах петух изображается легкомысленным и весьма самоуверенным. Иногда он проявляет непослушание, нарушает какой-либо запрет и в результате оказывается украденным. Как в сказке «Петушок — золотой гребешок» — петуха крадет лиса, а его друзья приходят герою на выручку. Это ипостась слабого героя, однако, есть и другая сторона.

Петух в сказках выступает мудрым помощником своих друзей или людей, как было в сказках «Петух и жерновцы» и «Лиса и заяц». Он проявляет себя как истинно бесстрашные и сильные положительные персонажи русских сказок.

Богатырь-великан. Тяжести Святогора не выносит мать — Сыра Земля, но сам он не может превозмочь «тяги земной», заключённой в суме: пытаясь поднять суму, он уходит ногами в землю. Женат на поленнице Плёнке Поморской.

В качестве конкретного персонажа в сказках обычно не отображается, лишь как некий смутный, расплывчатый образ, чаще всего скелет или костлявая старуха в балахоне с капюшоном и косой в руке. Обманчиво простая, непреклонная, но уважающая ум и волю к жизни.

Сказочный и новогодний персонаж, внучка Деда Мороза, его постоянная спутница и помощница. На праздниках выступает как посредник между детьми и Дедом Морозом. Возраст варьируется: иногда изображается в образе маленькой девочки, иногда девушки.

Обычно отставной служилый.

Тугарин, Змей Тугарин, Змей Тугаретин, Тугарин Змеевич, Змеище Тугарище — злой богатырь, противник русских богатырей.

Елена (Василиса) Прекрасная (Премудрая). Прекрасная девушка, дочь царя.

Герои русских сказок – описание, происхождение и трактовка

На сказках формируется мышление, фантазия и мировоззрение многих поколений. Сказки не только развлекали нас в детстве, но поступки героев русских сказок учили нас различать добро и зло, быть смелыми и поступать справедливо.

Вместе с тем, в сказках отображены разновременные верования, взгляды и представления народа. В ходе своего развития сказка существенно видоизменилась, изменились и её функции. Если первично она использовалась с магической заклинательной целью (призвать удачу на охоте, уберечься от врагов или обеспечить победу в бою), то со временем, утратив ритуальное значение, сказка приобрела эстетический, обучающий характер или развлекающий характер.

Условными остались и сказочные персонажи. Они – типы, а не индивидуальности, а значит, описываются в общих чертах, часто идеализируются, возвеличиваются, гиперболизируются. Главные образы тут всегда антагонистичны: один воплощает добро, прекрасное; другой – злые силы. Отсюда – их характеристики – действия, поступки, намерения, язык. Соответственно с функциями, героев русских сказок условно делят на добротворцев, злотворцев и обездоленных.

Самую большую группу сказочного народного эпоса составляют волшебные, фантастические сказки.

Герои русских сказок. Баба-яга

Баба-яга – персонаж славянской мифлогии и фольклора. Обычно уродливая старуха, наделённая магической силой и волшебными предметами. Часто ведьма, колдунья. Чаще всего – отрицательный персонаж (заманивает детей и добрых молодцев в свою избушку на курьих ножках, чтобы съесть), но иногда выступает в качестве помощницы героя. Согласно специалисту в области фольклора Владимиру Проппу, можно выделить три вида Бабы-яги в сказках: дарительница (дарит главному герою сказочного коня), похитительница детей и воительница (сражается с главным героем «не на жизнь, а на смерть»).

В современных представлениях Баба-яга – хозяйка леса и охранительница границ «иного мира» (тридевятое царство). Поэтому у неё костяная нога – чтобы стоять в мире мёртвых. Во многих сказках Баба-яга топит баню и выпаривает героя, совершая обряд омовения. Затем кормит его, то есть совершает как-бы тризну вместе с ним. А сам женский образ Бабы-яги связан, по мнению исследователей, с матриархальными представлениями об устройстве социального мира.

Герои русских сказок. Водяной

В славянской мифологии – дух, обитающий в воде, хозяин вод, воплощение стихии воды как отрицательного и опасного начала. Предстаёт перед нами в виде обрюзглого старика, пучеглазого, с рыбьим хвостом. Имеет огромную бороду и усы, иногда – рыбьи черты, лапы с перепонками и рог на голове. Живёт в омутах, водоворотах, но особенно любит водяные мельницы. Поэтому мельники их всячески задабривали, а также закапывали под бревно, где будет дверь в мельницу, живого чёрного петуха или другие охранные атрибуты. Часто Водяного ассоциируют с морским царём.

Герои русских сказок. Жар-птица

Сказочная птица, обычно является целью поиска героя сказки. Перья жар-птицы светятся и поражают красотой. Живёт в райском саду, в золотой клетке. Питается золотыми яблоками, своим пением исцеляет больных и возвращает зрение слепым. На глубинном мифологическом уровне является олицетворением огня, света и солнца. Поэтому каждый год осенью Жар-птица умирает, а весной возрождается. На межкультурном уровне у неё есть аналог – птица Феникс, возрождающаяся из пепла.

Герои русских сказок. Змей-Горыныч

Огнедышащий дракон с несколькими головами, олицетворение злого начала в сказках и былинах. Живёт обычно в горах, у огненной реки и стережёт «Калинов мост», по которому попадают в царство мёртвых. Число голов Змея-Горыныча обычно равно трём (3, 6, 9 или 12). В сказках со змеем обычно ассоциируется огненная стихия. Змей-Горыныч похищает девушек (часто это царевны), чтобы полакомиться. После этого главный герои приходит к нему на поединок, прежде убивая его детёнышей-гадюк.

Герои русских сказок. Иван-дурак

Очень популярный в мифологии образ, который при решении проблем руководствуется собственными, нестандартными решениями, часто противоречащими здравому смыслу, но приносящими успех. Обозначение «дурак» трактуют по-разному. Кто-то из исследователей считает это оберегом от сглаза. По другой версии Ивана называют дураком, поскольку обычно в сказках он – третий сын, которому не положена доля родительского наследства (отсюда и умение мыслить нестандартно, находить выход из сложных ситуаций). Этимологически образ Ивана-дурака связан с образом жреца, ведь он умеет петь и играть на разных инструментах, а также говорит загадками. В финале сказок Иван-дурак получает богатство и царевну в жёны.

Герои русских сказок. Кот-баюн

Огромный кот-людоед, обладающий волшебным голосом. С одной стороны, он заговаривает и усыпляет своими сказками путников, с другой, его сказки могут исцелять. Само слово «баюн» означает «говорун, расcказчик». В сказках Кот Баюн сидит на высоком столбе за тридевять земель в тридесятом царстве или в безжизненном лесу, где нет животных. В одной из сказок он живёт у Бабы-яги.

Поймать Кота Баюна – это обычно испытание для главного героя, который ловит его в железном колпаке и железных рукавицах. Зато пойманный Кот Баюн потом служит при царском дворе, исцеляет больных своими рассказами.

Герои русских сказок. Колобок

Сказочный персонаж в виде пшеничного хлеба шарообразной формы, который сбегает от бабушки и дедушки, от разных зверей, но в конце съеден лисой. Этот персонаж явно олицетворяет трепетное отношение славянского народа к хлебу, и его сакральное значение. А именно круглая форма Колобка, который к тому же катиться, что отсылает нас к культу солнца.

Герои русских сказок. Кощей (Кащей) Бессмертный

Герои русских сказок. Леший

Дух-хозяин леса в мифологии славян. Облик его бывает разным, пород даже противоположным в разных сказках – то он небольшого роста, то гигант, то антропоморфное существо, то имеет животный облик. В любом случае – природа его потусторонняя. Отношение людей к нему тоже двойственное. С одной стороны, его боятся, он может заставить человека заблудить, иногда проказничает, может наказать за ненадлежащее поведение в его владениях. Вместе с тем, именно Леший охраняет лес, от которого в большой степени зависит жизнь человека.

Герои русских сказок. Чудо-юдо

Персонаж народных сказок и былин, и даже праславянской мифологии. Позитивный или негативный характер персонажа чётко не обозначен, также как и его род – в разных эпохах он был и женским, и мужским, и средним. Чудо-юдо – персонаж настолько древний, что исследователи затрудняются привязать его к какому-либо явлению.

Это может быть морское животное, мифический змей, дракон. А в авторской сказке Петра Ершова «Конёк-горбунок» (1834 год) присутствует Чудо-юдо Рыба-кит – рыба-остров.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

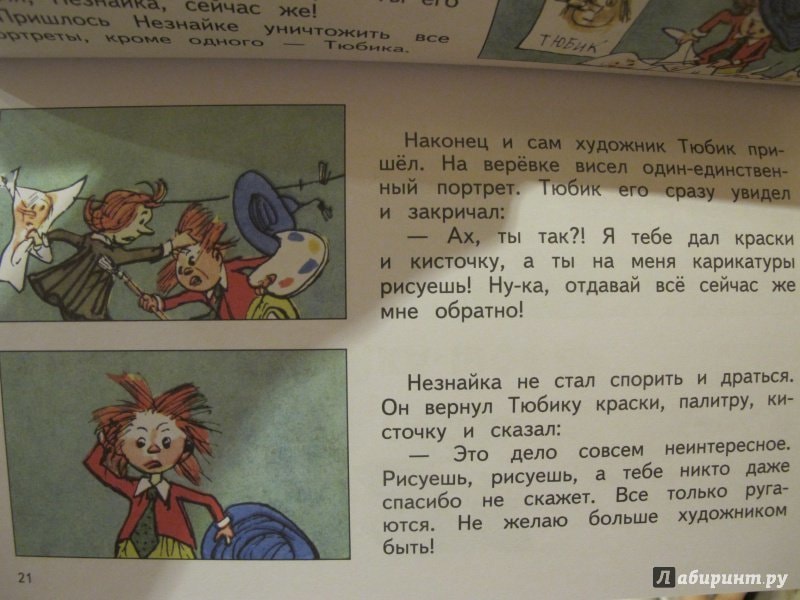

Незнайка, Гудвин, Буратино. Откуда советские писатели заимствовали идеи для своих сказок

Незнайка — из Канады, Буратино — из Италии, Гудвин — из США. Многие горячо любимые нами персонажи детских сказок, написанных во времена Союза, не являются оригинальными придумками советских писателей. Их родословная ведет к литераторам из западных стран, пересказывать чьи произведения сто лет назад не считалось позором. Вспоминаем три примера того, как персонажи советских книжек оказались иммигрантами.

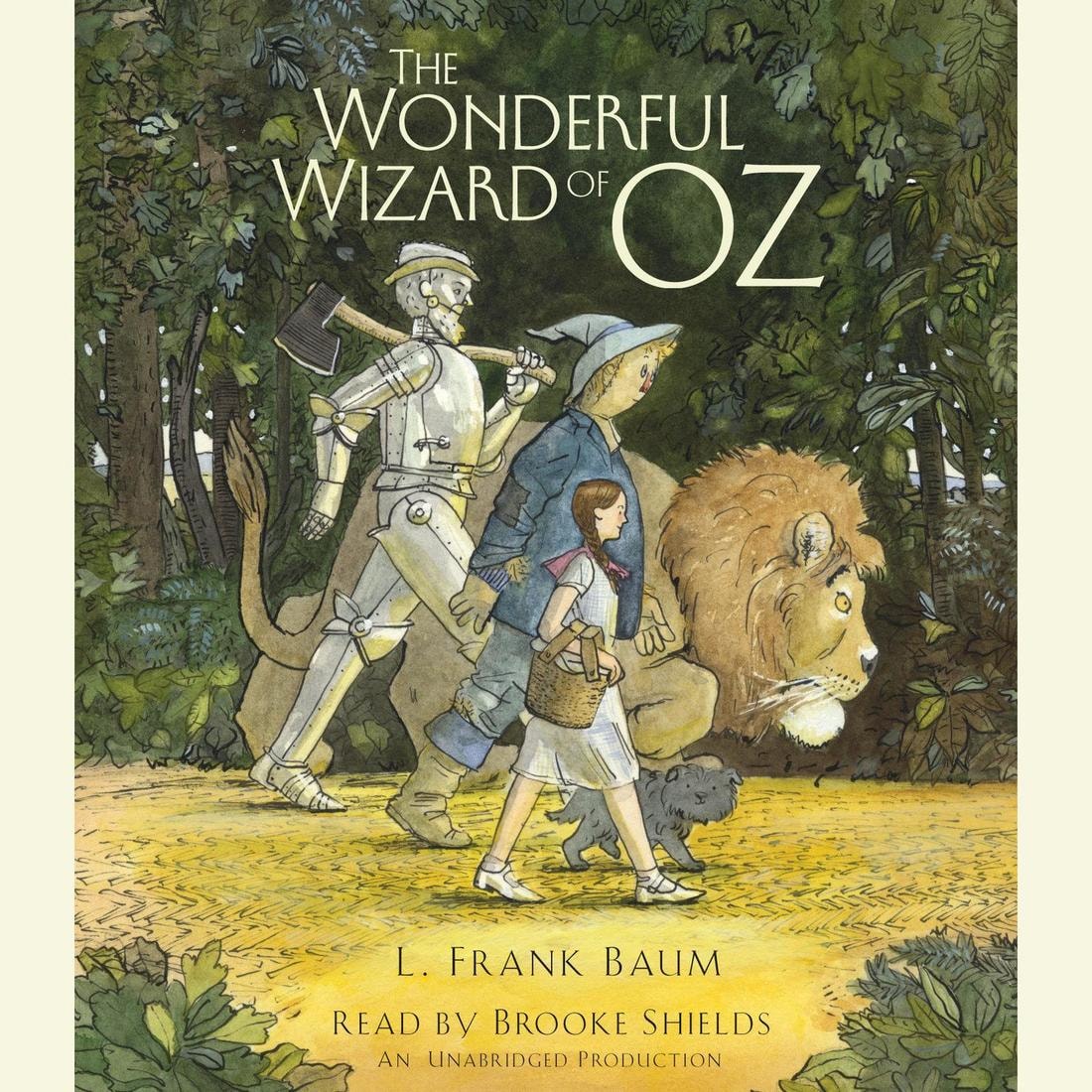

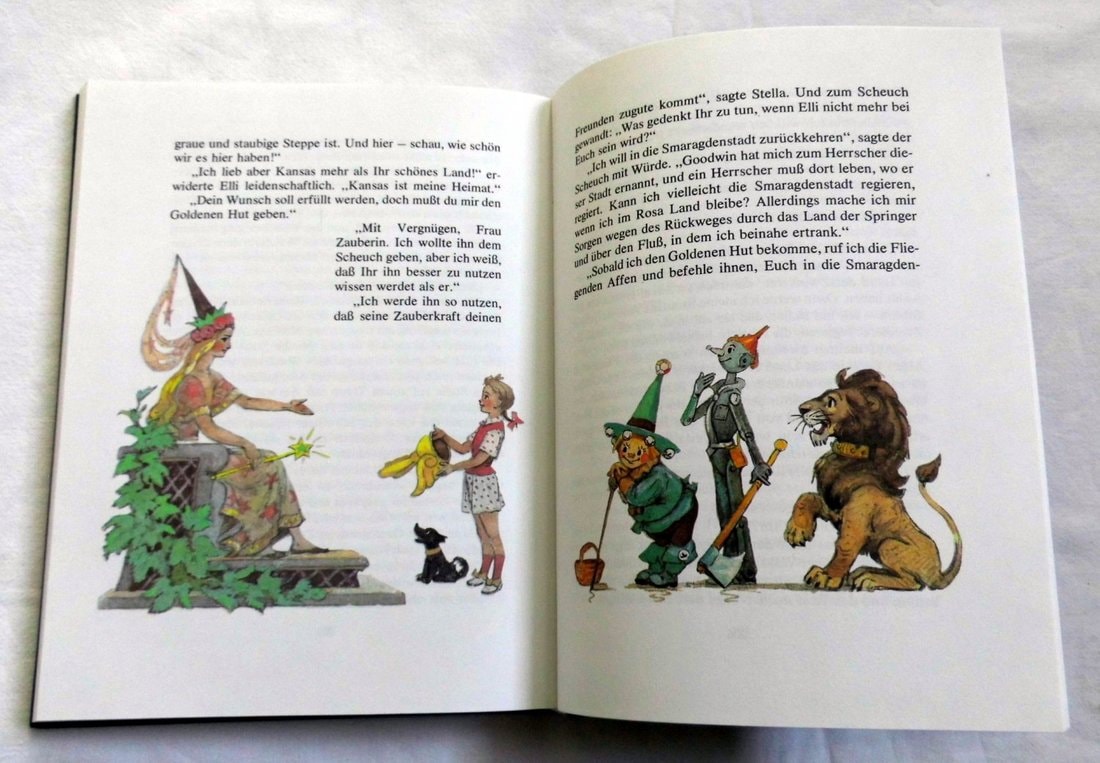

Волшебник Изумрудного города

К «Волшебнику Изумрудного города» Александра Волкова у меня теплое, трепетное отношение. Это была первая книга, которую я прочитал самостоятельно. Красиво иллюстрированный, но изношенный томик с выпадающими и кое-где подклеенными скотчем страницами до сих пор хранится дома. Расставание Элли со Страшилой, Трусливым Львом и Железным Дровосеком стало первой детской травмой, из-за которой были пролиты ручьи слез.

Каково же было мое удивление, когда вскрылось, что Александр Волков, по сути, не является настоящим автором «Волшебника Изумрудного города», а весь сюжет — это лишь пересказ оригинальной американской детской книги «Волшебник страны Оз», написанной в 1900 году писателем Лайменом Фрэнком Баумом!

Сказка про девочку-попаданца Дороти, Изумрудный город, Пугало, Жестяного Дровосека и Трусливого Льва стала настоящим фурором среди американской детворы, и спустя четыре года после выхода первой книги Баум запускает конвейер — почти каждый год вплоть до самой своей смерти создает новые истории о приключениях в стране Оз. Но и после смерти Баума в 1919-м этот конвейер не остановился: с 1921 по 1942 год издательство Reilly & Britton регулярно выпускало по одной книге о стране Оз.

Автор «Волшебника Изумрудного города» сперва взялся переводить первоисточник Баума, но на банальном техническом переводе не остановился и переписал книгу, опираясь на сюжет и персонажей из оригинала, но привнеся в эту детскую сказку больше логики. Так, например, в сказке Баума девочке Дороти одна злая волшебница не может сделать ничего плохого, потому что ее оберегает поцелуй другой волшебницы. У Волкова же девочку Элли от злой волшебницы оберегают серебряные башмачки ее сестры, снять которые можно только хитростью, но не силой.

Естественно, по сравнению с оригиналом у Волкова поменялись некоторые имена. Народности Волшебной страны стали более уникальными, их стал отличать не только цвет одежды. Например, Болтуны любят поболтать, Жевуны постоянно двигают челюстями, а Мигуны часто моргают. В лесу между оврагами живут саблезубые тигры, а не тигромедведи. А еще есть целая глава про людоеда, в плен к которому попала Элли.

В целом Александр Волков не отрицал того факта, что он черпал вдохновение из сказки Баума. Еще в послесловии к первому изданию «Волшебника Изумрудного города» его автор отмечал, что изменил многое в оригинале, дописал новые главы. В качестве своей находки он называл говорящего Тотошку, который в оригинальной книге был немым.

Версия сказки Волкова переводилась на многие иностранные языки, и в странах социалистического блока Элли куда известнее, чем Дороти. Например, первый перевод Баума на немецкий был опубликован в 1940 году в Цюрихе. Время было неспокойное, а потому детская литература не могла стать бестселлером. Второй перевод состоялся в 1964 году, когда ФРГ, по сути, была привлекательным рынком для американских продуктов и идей. Но и впоследствии «Волшебник страны Оз» занимал довольно скоромное место в рейтинге популярности у западных немецких детишек, тогда как у восточных перевод «Волшебника Изумрудного города» с русского, датируемый 1949 годом, пользовался куда большей популярностью.

Огромное число детей в Центральной и Восточной Европе выросло на шести книгах Волкова о приключениях Элли и Энни в Волшебной стране, так и не узнав, что первый том был адаптацией американской сказки.

А что думали об этом в США? О существовании адаптации Волкова там узнали в 1960-х годах — и были ошеломлены, заговорили о плагиате. Согласно тогдашним законам об авторском праве, переводчик должен был получить разрешение автора. Но вместе с тем американское законодательство разрешало переводчику выпускать произведение под своим именем, если он переводит на иностранный язык и в результате создает оригинальное произведение. К тому же в 1956 году сказка Баума перешла в статус общественного достояния, а Советский Союз до 1973 года не подписывал Всемирную конвенцию об авторском праве.

Незнайка

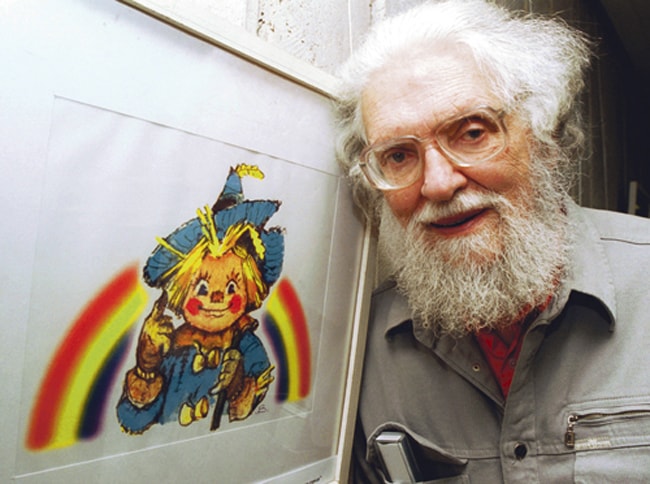

Рыжий веснушчатый парень в огромной синей шляпе и с повадками забияки появился в советской литературе благодаря канадскому иллюстратору Палмеру Коксу, под чьим авторством в конце 1800-х на Западе появились брауни. Представители этого маленького озорного народца обладали разношерстной внешностью и носили традиционные костюмы разных стран: Германии, Швеции, Турции, России и других.

В 1887 году выходит книга The Brownies, Their Book с иллюстрациями Кокса и его стихотворными рассказами. Там брауни ходят в школу, изучают географию по глобусу, запрягают лошадь в повозку, катаются на коньках по замерзшему озеру и так далее.

В своей книге «История русской литературы для детей» Бен Хеллман рассказывал, что Николай Носов, автор книги «Приключения Незнайки и его друзей» (1954), вдохновлялся именно произведениями Палмера Кокса о маленьком народце брауни.

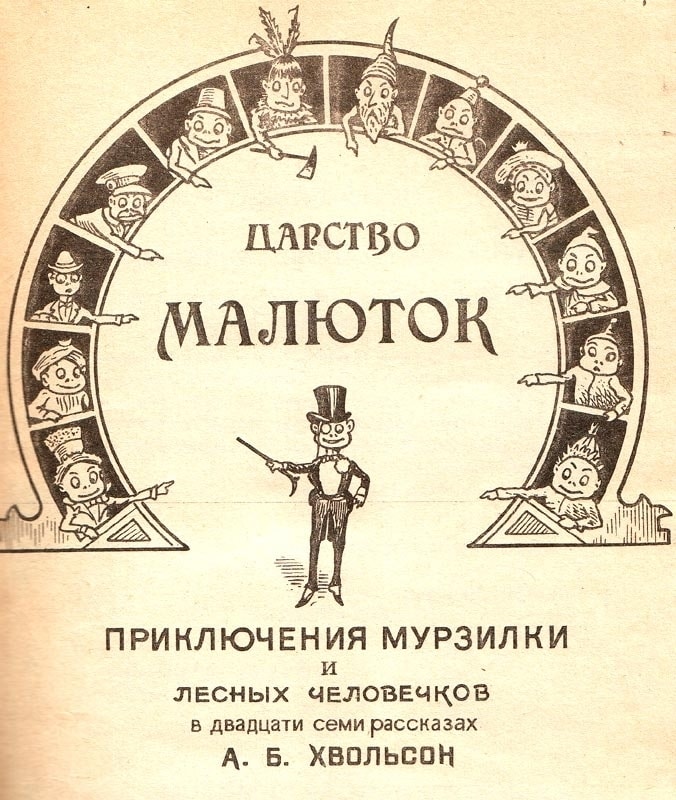

Правда, Носов впервые увидел их не в англоязычном первоисточнике, а у другого русского писателя, позаимствовавшего творчество Кокса. В Россию этих эльфов-малюток привезла в конце XIX века Анна Хвольсон, когда решила придумать свое художественное текстовое сопровождение к рисункам Кокса. Анна придумала рассказы по сюжетам рисунков, дала новые имена героям, среди которых были Мурзилка, Знайка и Незнайка.

Незнайка появляется в десятом рассказе книги «Царство малюток». Там рассказывается о бедной женщине, для которой лесные малютки собирали пчел. Вооружившись буравами, пилами и топорами, они принялись выгонять из дупла одного дерева пчел. «Незнайка сломал пополам свой топор и поранил себе при этом палец», — пишет Хвольсон.

Как именно произошло его знакомство с Носовым, доподлинно не известно. В литературной среде лишь рассказывают, что в 1952 году в составе делегации советских писателей Носов поехал в Минск на юбилей Якуба Коласа. Во время поездки он рассказал о своем Незнайке редактору украинского детского журнала «Барвинок», который с руками и ногами забрал сказку-повесть о коротыше в свое издание.

В биографическом очерке о Николае Носове (1961) Станислав Рассадин пишет, что писатель познакомился с «Царством малюток» Хвольсон еще в детстве. Ее книгу в Советском Союзе не переиздавали, а потому широкому кругу читателей она была практически неизвестна, и только благодаря детским воспоминаниям Носова Незнайка вернулся в большую литературу в новом амплуа.

У Хвольсон в рассказах он занимал незначительную роль. Главенствовал там все-таки Мурзилка. С него-то и срисован носовский Незнайка. Характер одного малютки, имя другого — а на выходе получился куда более объемный и хара́ктерный персонаж.

Буратино

Итальянскую сказку о приключениях Пиноккио ждала примерно та же судьба, что и «Волшебника страны Оз». Впервые произведение Карло Коллоди перевели на русский язык в 1906 году, еще в царской России. Алексей Толстой в предисловии к своей книге про Буратино (1935) написал, что итальянский оригинал он читал очень давно, еще в детстве, с тех пор книга была утеряна, а потому он просто рассказывает историю по-иному, дополняя своими выдумками.

Тут Толстой, конечно же, слукавил, так как еще в эмиграции в 1923 году он помогал писательнице Петровской редактировать русский перевод «Приключений Пиноккио». А потому можно быть уверенным, что исходник знаком писателю не только по детским воспоминаниям, но и по взрослой работе.

Толстой с уважением отнесся к оригиналу, сохранил его генетическую память, наделив героев итальянскими именами. Тот же Буратино — это «кукла» в переводе с итальянского.

В отличие от оригинального произведения, переработка Толстого имеет куда более добрый сюжет. Смерти там если и происходят, то где-то на фоне, героические, тогда как Пиноккио и откусывал лапу коту, и лишался ног, и в целом не отличался покладистым характером. На его фоне Буратино — милый шалун, который остается ребенком на протяжении всей сказки, хулиган же Пиноккио к концу книги перевоспитался и превратился в живого мальчика. Мальвина, например, из зануды и эгоистки к финалу меняется, а ее прообраз — девочка-фея с голубыми волосами — волшебным образом взрослеет и становится матерью Пиноккио.

Стоит отметить, что большинство переделок у Толстого были вызваны новой реальностью и аудиторией, для которой он создавал свою сказку. И введенный в повествование очаг, и наиболее значимый символ (золотой ключик), и даже задорно торчащий нос Буратино, в отличие от неконтролируемо растущего носа Пиноккио, значительно отдаляют историю русского писателя от оригинала. Но это уже отдельный пласт для работы литературоведов.