ПОЛОВОЙ ЦИКЛ И ОСЕМЕНЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Под половым циклом понимают комплекс физиологических процессов, совершающихся во всем организме и в половом аппарате небеременной самки, с последовательным проявлением половых рефлексов. Эти процессы создают условия, необходимые для оплодотворения и развития зародыша.

Половые циклы начинаются с наступлением половой зрелости и продолжаются до наступления старости. Чередование и продолжительность половых циклов находятся в зависимости от вида самок, условий кормления, содержания и состояния организма самки.

Для практики наиболее важными проявлениями полового цикла, сигнализирующими о готовности организма самки к оплодотворению, являются течка, охота и овуляция.

Течка, охота п овуляция. Течкой называют выделение секрета из половых органов самки в виде нитей слизи, являющейся следствием естественных изменений, происходящих в слизистой оболочке и глубжележащих тканях матки и половых путей.

Охотой называют физиологическое состояние самки, проявляющееся в половом возбуждении и стремлении к половому акту.

Течка и охота сопровождаются овуляцией. Именно в это время возможно продуктивное осеменение. Течка обычно начинается чраныне наступления охоты. Овуляция происходит или к концу охоты, или после окончания ее (через несколько часов).

Работникам животноводства необходимо знать признаки течки и охоты, время их возникновения и продолжительность с тем, чтобы уметь выявить животных в состоянии течки и охоты для своевременного осеменения.

Течка начинается обычно раньше охоты. Поэтому осеменять животных только по появлении одних признаков течкп, без признаков охоты, не рекомендуется.

Шейка матки раскрывается постепенно.

У кобыл отмечают гиперемию слизистой оболочки преддверия и влагалища, наличие на ней слизи и выделение слизи из влагалища наружу. В начале течки слизь вязкая, малопрозрачная, она вытягивается в толстые нити, затем становится прозрачной жидкой и вытягивается в длинные нити. Постепенно приоткрывается канал шейки матки (на 2,5-3,5 см), укорачивается шейка, а ее сократимость при прикосновении повышается.

У овец и коз наблюдают отечность вульвы и выделение из нее слизи. Эти признаки, однако, проявляются кратковременно и не всегда. Поэтому для выявления течки и охоты у этих животпых необходимо применять самцов-пробников, т. е. специально отобранных баранов, не используемых в качестве производителей.

У свиней отмечают отечность вульвы, гиперемию слизистой оболочки преддверия и влагалища и выделение прозрачной тягучей слизи. Эти признаки, однако, проявляются иногда слабо, поэтому для выявления течки и охоты у свиней рекомендуют применять хряка-пробника.

Признаки охоты и полового возбуждения. У коров отмечают беспокойство, иногда отказ от корма, уменьшение удоя, мычание, изменение качества молока. Корова в охоте прогибает спину, крутит хвостом, поднимает его основание и часто закидывает хвост кверху. На выпасе или на прогулке она бродит вокруг других коров, обнюхивает их и нередко прыгает на них и позволяет им прыгать на себя. В этот период корова стремится к быку, прыгает на него, принимает позу для полового акта, допускает садку быка.

У кобыл наблюдается половое возбуждение, они стремятся к другим лошадям, особенно к жеребцу, ржут, часто выделяют мочу небольшими порциями, раскрывают и замыкают вульву.

На обнюхивание жеребцом-пробником кобыла реагирует частым раскрыванием половой щели, частым мочеиспусканием и более активным проявлением других внешних признаков охоты и течки. При отсутствии охоты кобыла не подпускает к себе жеребца и отбивает его.

У овец и коз отмечают беспокойство, блеяние; они частично отказываются от корма и стремятся к самцу. При наличии в стаде барана-пробника или барана-производителя это стремление и признаки возбуждения усиливаются; интенсивнее выделяется слизь из наружных половых органов, овцы ходят за бараном и принимают позу для полового акта, допускают садку барана.

У свиней наблюдаются беспокойство, увеличенная подвижность, хрюканье, визжание, уменьшение аппетита, прыганье на других свиней.

Для выявления охоты у свиноматок или медленно прогоняют хряка по проходу свинарника, или подгоняют свиноматку к станку хряка. Свиноматка, находящаяся в охоте, при приближении к ее станку хряка подходит к перегородке, вскакивает на нее передними конечностями и обнюхивается с хряком. При этом усиливаются внешние признаки течки и охоты.

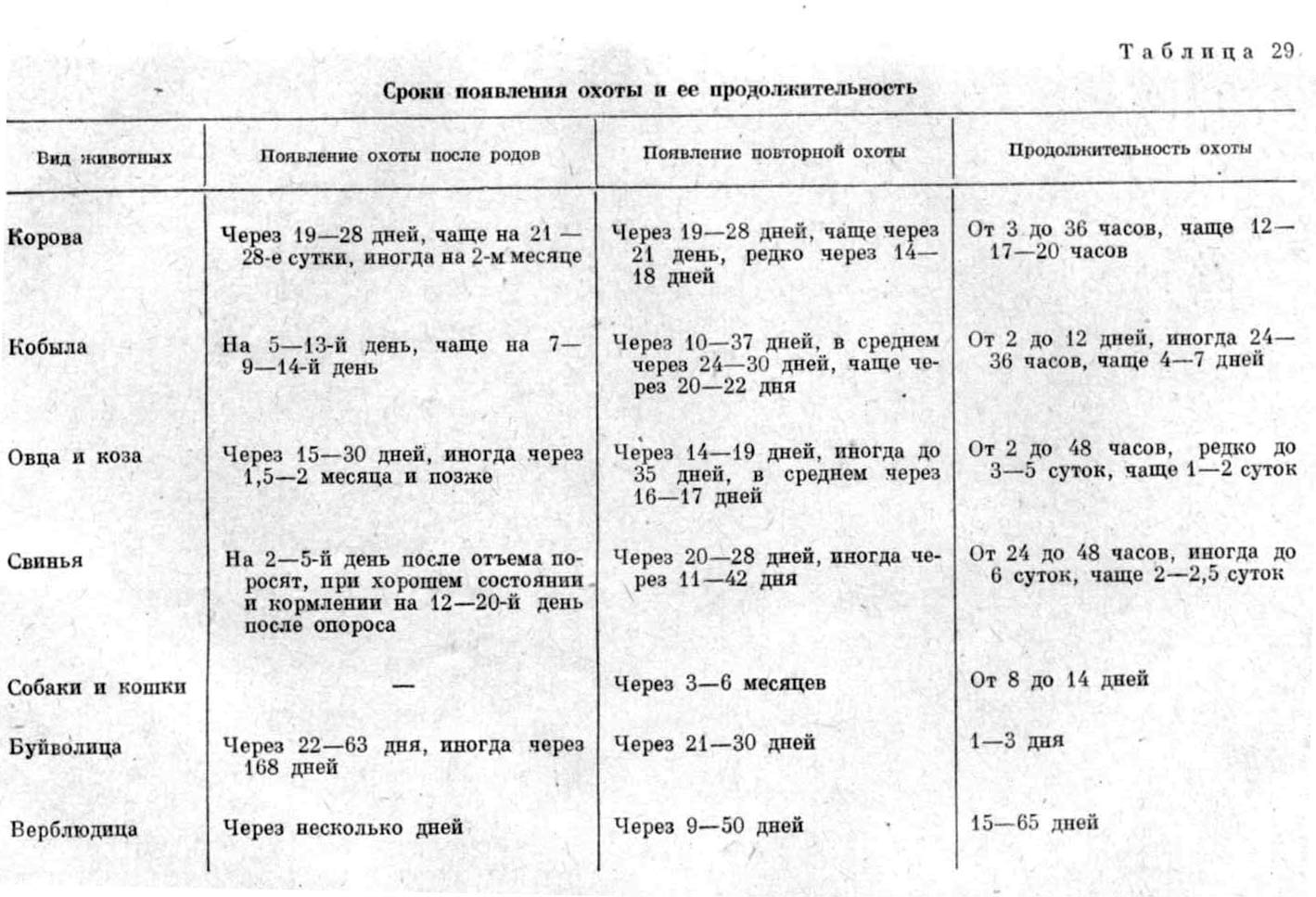

Сроки возникновения охоты и продолжительность ее. Первая охота появляется при достижении животным половой зрелости. При наступлении оплодотворения охота (за редким исключением) в период беременности не возникает. Очередная охота может возникнуть лишь через определенный период после родов.

Если осеменения в период охоты не было или животное после осеменения не оплодотворилось, то охота при нормальном состоянии организма появляется повторно через определенное время.

Время появления первой охоты после родов, а также сроки ее повторения и продолжительность показаны в табл. 29.

Осеменение коров. Коров осеменяют первый раз, как только возникает охота, но не позднее 2-4 часов от начала ее. При

продолжении охоты повторяют осеменения через каждые 10-12 часов до ее прекращения.

Методы осеменения животных. Осеменение (введение спермы в половые пути самки) может быть естественным и искусственным. Естественным называют осеменение, обеспечиваемое посредством полового акта. Искусственное осеменение заключается в введении спермы в половые пути самки без полового акта при помощи инструментов (стр. 495).

В практике приняты два вида естественного осеменения:

Вольная случка. Этот способ случки заключается в том, что самец постоянно или периодически находится вместе с самками (на пастбище, в загоне), сам находит самку в охоте и покрывает ее на протяжении охоты один или несколько раз. Этот способ, однако, обусловливает бесплодие и половое истощение производителей и, кроме того, часто является причиной массового распространения половых инфекционных заболеваний.

Это и другие недостатки не позволяют применять вольную случку в широкой практике. Поэтому в большинстве районов она запрещена. Применение этого способа возможно лишь при соответствующем направлении животноводства и особых местных условиях.

Ручная случка. При этом способе не допускают совместную пастьбу самца с самками. Самок, находящихся в охоте, выявляют работники животноводства и доставляют на случной пуйкт или специальную площадку, где и осеменяют отобранным для этой цели производителем.

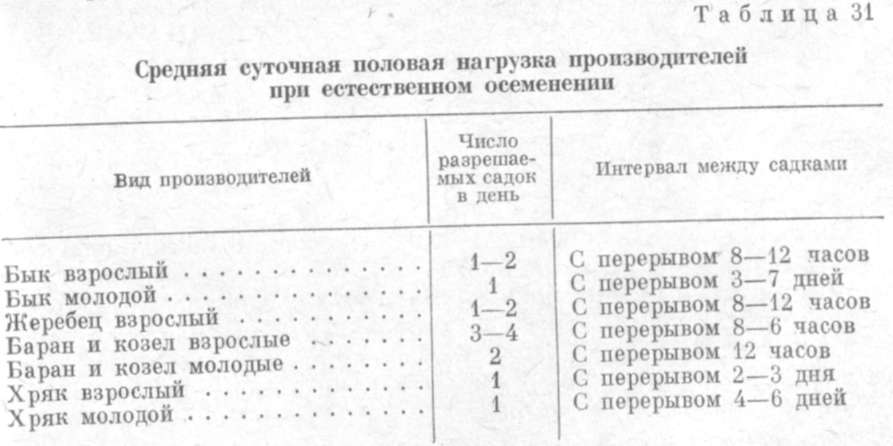

Ручная случка во всех отношениях лучше вольной и практикуется в хозяйствах, где нет искусственного осеменения. При ручной случке производителей используют с учетом их возможной половой нагрузки (табл. 30 и 31). Благодаря этому предупреждается их половое истощение. Самок перед случкой осматривают. Больных самок к осеменению не допускают. Этим предупреждается заражение быка и распространение инфекционных болезней.

При случке не допускают посторонних лиц, шум и грубое обращение е животными. Перед случкой у самок обмывают теплой чистой водой загрязненные половые губы, хвост оттягивают в сторону. Коров ставят на период случки в специальный станок.

Производителя, используемого для ручной случки, перед каждой случкой или периодически (не менее раза в месяц) подвергают клиническому исследованию. Больных производителей к случке не допускают до выздоровления.

Быков при ручной случке подводят к коровам на поводах или специальных держателях и удерживают, пока не наступит эрекция Затем допускают садку самца на самку.

Жепебцов подводят к кобылам обычно на двух длинных поводах В целях предохранения жеребца от ушибов на кобылу следует надеть случную шлею (рис, 131),

Продолжительность полового акта у быка, барана и козла около 2-10 секунд. Показателем выделения спермы является энергичный толчок, производимый самцом в конце полового акта.

После случки коров и кобыл тотчас же проводят шагом в течение 10 минут. Это предупреждает истечение спермы из влагалища.

У коров, если они жилятся после случки, захватывают с той же целью кожу в складку вблизи холки и слегка прогибают спину.

Если самец отказывается от садки и в случаях, когда при половом акте сперма не выделяется, производителя доставляют для исследования ветеринарному врачу.

Половая нагрузка производителей. При естественном осеменении использовать производителей для вольной и ручной случки следует обязательно с учетом их физиологических половых возможностей, т, е. допустимой половой нагрузки.

Под половой нагрузкой производителя понимают число самок, которых можно осеменить одним самцом в течение года или сезона, и число садок, допускаемых в течение одного дня без ущерба для здоровья и оплодотворяющей способности самца.

Молодым, старым, слабым и недостаточно упитанным самцам нагрузку устанавливают меньше.

Для полноценных, здоровых производителей в практике обычно допускают половую нагрузку, показанную в табл. 30 и 31.

Зная возможную половую нагрузку самца, можно определить необходимое для хозяйства число производителей и рационально использовать их для осеменения. При меньшем числе производителей и более частом, чем указано в табл. 30 и 31, использовании многие самки могут остаться неоплодотворенными.

Половой цикл у животных

В половом цикле происходит ряд изменений, легко заметных, а иногда неуловимых даже современными тончайшими микроскопическими, химическими и биологическими методами исследования. В половом цикле принято различать три стадии: 1) возбуждение; 2) торможения и 3)уравновешивания.

Чередование этих стадий является биологическим свойством самок сельскохозяйственных животных, достигших половой зрелости. После возникновения первого полового цикла у животного они периодически повторяются (у коров, свиней, кобыл через 21-24дня, у овец – 17дней) в течение всей половой жизни, до наступления у животного климактерического периода.

Чередование половых циклов составляет их ритм. У одних видов животных (крупный рогатый скот, однокопытные, свиньи) половые циклы повторяются регулярно, в среднем через каждые три недели (полицикличные животные); у других (собаки, дикие животные) в течение года проявляется только один или несколько половых циклов (моноцикличные животные). Имеются еще полицикличные животные с ограниченным половым сезоном (овцы, козы и др.). У подобных животных половые циклы ярко и регулярно проявляется только в определенное время года (половой сезон), а затем у животного наступает длительная анафродизия. Владельцы животных, создавая определенные условия жизни своим животным (изменение температуры окружающей среды, уменьшение длины светового дня и т.д.) могут избежать половой сезонности у овец и получить от них круглогодовые окоты.

В зависимости от стадий полового цикла специфические явления, возникающие и протекающие в половых органах, а также во всем организме самки, проявляются по разному.

Стадия возбуждения полового цикла — период яркого проявления всех половых процессов — характеризуется проявлением четырех феноменов: течки, полового возбуждения (общая реакция), охоты, созревания фолликулов и овуляции. Каждый из этих феноменов является специфическим и отражает какую-либо одну сторону полового цикла. Перечисленные выше феномены протекают во взаимной связи, но возникают и проявляются у животных не одновременно, а развиваются и угасают соответственно своим закономерностям и условиям существования организма. При каждом феномене у животного выявляется ритмичное нарастание морфологических и физиологических признаков с последующим их торможением и уравновешиванием.

В стадии возбуждения все рефлексы у животного подчиняются половым рефлексам вплоть до ослабления или даже полного торможения такого могучего рефлекса у животного, как пищевой. У самок происходит повышение кровяного давления, изменяется состав крови, качество молока. Самые сильные изменения специалисты отмечают в половых органах, в которых разрастаются клетки не только мышечного и слизистого слоев, но и нервных образований. В эндометрии и особенно в миометрии происходит усиление кровотока, значительно повышаются окислительные процессы, проявляющиеся в усилении поглощения кислорода слизистой оболочкой матки, активности каталазы и пероксидазы(Г.В. Зверева). Стадия возбуждения начинается с постепенного нарастания комплекса этих процессов в половом аппарате, обусловленных развитием фолликулов.

Течка – процесс выделения слизи из половых органов как следствие морфологических изменений полового аппарата самки. Течку диагностируют путем осмотра наружных половых органов, влагалища, шейки матки и исследованием выделяющейся из половых органов слизи, клиническими и лабораторными методами. Течка у животного сопровождается ярко выраженными пролиферативными процессами. Отмечаем сильную гиперемию всех отделов полового аппарата, новообразование и разрастание желез слизистой оболочки яйцепроводов, рогов, тела и шейки матки. Вместо 3-4 слоев эпителия слизистая оболочка влагалища и мочеполового преддверия покрывается 18 — 20 слоями; одновременно происходит отторжение эпителиальных клеток. Поэтому при микроскопии влагалищного мазка преимущественно обнаруживаются клетки плоского эпителия и лейкоциты. Во время течки регистрируем сильную гиперемию половых органов, набухание слизистой оболочки и усиленное функционирование желез преддверия, шейки матки и маточных труб. У некоторых животных (у собак, реже у коров) во время гиперемии половых органов регистрируем разрыв мелких кровеносных сосудов с кровотечением, вследствие чего слизь приобретает кровянистый оттенок. В период течки шейка матки у животных раскрывается и через нее во влагалище выделяется слизь, которая в последствие вытекает из наружных половых органов животных. Наросшие во влагалище слои клеток многослойного эпителия подвергаются ороговению и отторгаются. Поэтому при микроскопии влагалищного мазка выделяется сплошная масса безъядерных клеток – чешуек (у некоторых животных большое количество лейкоцитов). Все части полового аппарата у животного увеличены, сочные, их возбудимость повышена. Ветеринарный специалист при внимательном влагалищном осмотре шейки матки по степени раскрытия шейки матки и количества выделяющейся слизи могут различить течку первой, второй и третьей степени.

Половое возбуждение (общая реакция) — изменение в поведении самки во время стадии возбуждения, возникающее в связи с фазами созревания фолликула. Половое возбуждение наступает позднее течки и проявляется более или менее ярко выраженной общей реакцией организма животного в виде беспокойства, отказа от корма, иногда злобности, а также снижением молочной продуктивности, изменением качества молока и другими признаками.

При половом возбуждении самка проявляет «интерес» к самцу, может прыгать на него или на других самок, позволяет делать на себя прыжки других самок, но садку самца на себя не всегда допускает. По мере усиления в животного признаков течки, полового возбуждения, в крови происходит увеличение концентрации фолликулярного гормона, который воздействуя на нервную систему животного, вызывает половую охоту.

Охота (половая охота) – положительная сексуальная реакция самки на самца, т.е. проявление у самки полового рефлекса, выражающегося в своеобразном ее поведение в присутствии самца. Во время охоты самка стремиться приблизится к самцу, принимая позу для полового акта, часто производит акт мочеиспускания, завершающийся ритмическим сокращением половых губ, допускает садку и коитус. В сельхозпредприятиях охоту у самок определяют самцом – пробником. Мнение о том, что половую охоту у самок можно определить и без пробника, неправильное. Можно заметить общее возбуждение самки, течку, но не охоту, так как охота – строго специфический феномен (рефлекс) – реакция самки на самца. Рефлексогенный метод является единственным способом диагностики охоты. При пробе у одних животных решающее значение имеет реакция самки на самца, у других (овца) учитывается и реакция самца на самку в охоте, которую он выявляет прежде всего при помощи обонятельных восприятий.

Овуляция – высвобождение яйцевой клетки из фолликула яичника. На разрезе яичника видны две зоны : корковая – фолликулярная и мозговая (сосудистая), обильно пронизанная крупными кровеносными и лимфатическими, нервами и гладкими мышечными волокнами. Корковая зона состоит из нежной соединительной ткани богатой фиброцитами веретенообразной формы. В корковой зоне очень мало коллагеновых и эластических волокон. В данном слое содержаться фолликулы и желтые тела. В фолликулах проходят стадию роста половые клетки – овоциты. В процессе развития строение, размер, форма, количество и расположение фолликулов в яичнике изменяются.

Принято различать неколько стадий развития фолликулов. Вначале фолликулы мелкие и их называют примордиальными (первичными) фолликулами (folliculi primarif). Они располагаются в поверхностном слое коркового вещества (под белочной оболочкой). В центре примордиального фолликула находится, как правило, одна небольшая яйцеклетка(овоцит первого порядка), окруженная одним слоем уплощенных фолликулярных клеток. Однако встречаются фолликулы с несколькими яйцеклетками. Превращение примордиальных фолликулов во вторичные (растущие), а затем зрелые граафовы(полостные) пузырьки происходит следующим образом. Первоначально примордиальные фолликулы и находящиеся в них яйцеклетки увеличиваются в размерах, уплощенные фолликулярные клетки превращаются в кубические, а затем в цилиндрические. Далее фолликулярные клетки, интенсивно размножаются, несколькими слоями окружают яйцеклетку, образуя прозрачную оболочку(Zona pellucida). Подобные фолликулы с несколькими слоями фолликулярных клеток вокруг яйцеклеток называются вторичными. В данных вторничных фолликулах еще нет полости, они располагаются в яичнике более глубоко, чем мелкие фолликулы. Развиваясь, вторичные фолликулы превращаются в граафовы пузырьки (по имени голландского ученого Р. Де Граафа). В результате своего превращения фолликулярные клетки выделяют каплями жидкость, которая, сливаясь, сдавливает клетки фолликулярного эпителия, и между ними образуется небольшая полость. После этого фолликулы начинают расти быстрее, их полость все больше и больше растягивается фолликулярной жидкостью. Образовавшийся графов фолликул состоит из соединительно тканной оболочки, которую специалисты называют тэки (theca folliculi) и многослойного эпителия –зернистого слоя. В соединительнотканной оболочке фолликула различимы два слоя: наружный (фиброзный), более плотный и внутренний, или сосудистый, состоящий из рыхлой ткани и сосудов. Внутри граафова пузырька имеется обширная полость, заполоненная фолликулярной жидкостью, и яйценосный бугорок (утолщение зернистого слоя), расположенный на внутренней боковой стенке фолликула. В этом яйценосном бугорке и находится яйцеклетка. Сама яйцеклетка окружена слоем фолликулярных клеток, из которых самый внутренний, непосредственно окружающий яйцеклетку, называется лучистым венцом, или короной яйцеклетки (corona radiate).

Граафовы фолликулы в яичниках являются крупными образованиями, достигающим у кобыл в диаметре 4-6см, у коров- 1-2см, у свиней- 1-1,2см, у овец и коз – 0,5-0,7см. При этом граафовы фолликулы занимают всю толщу коркового вещества яичника, выступая на поверхности яичника. Опытные ветеринарные специалисты подобные фолликулы у коров, кобыл могут пальпировать при ректальном исследовании, определяя их примерную величину, форму и степень созревания.

Процесс вскрытия созревшего фолликула и выделение из него яйцевой клетки называется овуляцией (рефлекс овуляции). Сам механизм овуляции еще окончательно не выяснен. Одно бесспорно, что это сложный рефлекторный акт, регулируемый центральной нервной системой. Об этом говорит тот факт, что овуляция у коров и лошадей чаще всего происходит ночью, рано утром (в тихой, спокойной обстановке). У всех животных овуляция ускоряется актом спаривания и другими нейросексуальными раздражителями (вид, запах самца и др.).

Незадолго до овуляции кровеносные сосуду яичника (особенно фолликула) расширяются, увеличивается кровоток, происходит увеличение фолликулярной жидкости. Стенка зрелого фолликула истончается, и на его поверхности появляется коническое возвышение, лишенное сосудов и фолликулярных клеток (светлое пятнышка). В этом месте под влиянием увеличения внутрифолликулярного давления, действия фермента коллагеназы, разрыхляющего оболочку фолликула, оболочка разрывается и образуется овальное отверстие, через которое медленно вытекает фолликулярная жидкость с яйцеклеткой. Овуляция наступает под влиянием лютеинизирующего гормона с участием фолликулостимулирующего гормона.

После овуляции на месте лопнувшего фолликула образуется углубление с дряблыми краями, легко определяемое у крупных животных во время ректальной пальпации яичника. Яичник становится уменьшенным в объеме и мягковатым. Лопнувшая фолликулярная полость фолликула заполняется излившейся кровью, а затем быстро растущими клетками фолликулярного эпителия (зернистого слоя). Фолликулярные клетки затем превращаются, приобретя многоугольную форму в лютеиновые клетки, откладывающие желтый пигмент – лютеин. Возникшие лютеиновые клетки постепенно замещают кровяной сгусток (он резорбируется) и заполняет всю полость фолликула. Из соедительно — тканных элементов фолликула образуются радиальные перегородки, которые совместно с сосудами и нервами идут от периферии к центру. Так происходит образование желтого тела (его называют так по цвету), разделенное соединительнотканными тяжами на дольки. Образовавшееся желтое тело (corpus luteum) при пальпации плотнее фолликула, у коров желтое тело часто грибовидно выступает на поверхности яичника и при проведение ректального исследования ветеринарный специалист пальпацией хорошо его отличает от фолликула, который часто по размеру больше фолликула.

Желтое тело у животного является временной железой внутренней секреции, выделяет гормон желтого тела – прогестерон. Прогестерон у самок вызывает подготовку слизистой оболочки матки к нидации зародыша и развитию плацент, способствует у беременного животного сохранения беременности и разрастанию железистой ткани молочной железы. Прогестерон препятствует росту в яичниках новых зрелых фолликулов и их овуляции, по этой причине у беременных самок отсутствуют половые циклы.

Степень развития желтого тела и его эндокринной функции зависит от судьбы фолликула и яйцевой клетки. Возможны три варианта исхода развивающегося фолликула: 1) овуляция, 2) атрезия фолликула и 3) лютеинизация фолликула. В том случае, когда после овуляции у животного не наступает беременность, желтое тело яичника претерпивает обратное развитие (инволюция) — и ветеринарные специалисты такое желтое тело называют – желтым телом полового цикла. В том случае когда у животного наступает беременность, желтое тело в яичнике сильно увеличивается, занимая при этом большую часть паренхимы яичника. Ветеринарные специалисты такое желтое тело яичника именуют желтым телом беременности. Желтое тело беременности присутствует у беременного животного в течение всего периода плодоношения и только к концу беременности или после родов претерпевает обратное развитие. Иногда у отдельных животных желтое тело полового цикла или бывшей беременности задерживается в яичнике дольше 30 дней (задержавшееся желтое тело).

Задержавшееся желтое тело приводит у животных к развитию анафродизии (прекращению половых циклов) различной длительности. Данный феномен широко диагностируется ветеринарными специалистами во время проведения гинекологического исследования животных длительное время не приходящих в состояние половой охоты после родов.

На месте фолликула может не образовываться желтое тело, если происходит атрезия фолликула. Иногда желтое тело яичника образуется и без овуляции яйцеклетки, когда в полость не лопнувшего фолликула происходит кровоизлияние и клетки фолликула замещаются клетками желтого тела (лютеинизация фолликула).

Ветеринарный специалист при ректальном исследовании имеет возможность проследить за ростом фолликула и определить четыре фазы его развития: 1) фаза предовуляционная – созревание фолликула; 2) фаза овуляции; 3) фаза послеовуляционная, характеризующаяся развитием желтого тела на месте овулированного фолликула; 4) фаза уравновешивания, когда рассасывается желтое тело и начинают развиваться новые фолликулы.

У мелких животных методов диагностики фаз созревания фолликулов не разработано.

Стадия торможения – стадия ослабления признаков полового возбуждения и течки. Данная стадия начинается сразу же после стадии возбуждения. Охота у самки заменяется ярко выраженным отбоем, постепенно сменяющимся безразличным отношением к самцу; на месте овулировавшего фолликула развивается желтое тело. С ослаблением гиперемии происходит уменьшение объема всех участков полового аппарата. Шейка матки закрывается, слизь не выделяется, железы полового аппарата претерпевают обратное развитие, наросшие во влагалище эпителиальные слои отторгаются. При просмотре влагалищного мазка видны в основном ядерные клетки и чешуйки с большим количеством лейкоцитов Животное успокаивается, постепенно восстанавливается, качество молока, состав крови, строение слизистой оболочки половых путей и другие сдвиги, возникшие в стадии возбуждения, выравниваются. Самка становится агрессивно настроенной к самцу; стремиться его укусить, ударить или убежать от него. Такая отрицательная сексуальная реакция самки на самца называется отбоем.

Таким образом, особенностью стадии торможения – это преобладание явлений инволюции, т.е. обратного развития морфологических и физиологических процессов, возникающих в стадии возбуждения.

Стадия уравновешивания у животных наступает после стадии торможения половых процессов и продолжается у животного до наступления новой, очередной стадии возбуждения. В стадии уравновешивания общее состояние самки уравновешено, у нее безразличное или отрицательное отношение к самцу (отсутствие половой охоты), в яичниках у животного имеются как фолликулы, так и желтые тела. В половых органах в равной степени выражены как пролиферативные, так и дегенеративные процессы. Шейка матки у самки закрыта. При микроскопии влагалищного мазка выявляем преимущественно слизь, а также лейкоциты, клетки плоского многослойного эпителия с хорошо выраженным ядром и безъядерные клетки (чешуйки). В то же время эту стадию не следует называть покоем, так как в данный период в организме самки, в ее половом аппарате протекают чрезвычайно разнообразные активные процессы, проявляющиеся определенными физиологическими и морфологическими изменениями. Так в яичнике формируются и атрезируются фолликулы и желтые тела; матка при ректальной пальпации реагирует сокращением; гистологическим исследованием матки и влагалища выявляются признаки образования и отмирания клеточных элементов. Во влагалищном мазке находят и слизь, и лейкоциты, и целые эпителиальные клетки, и уже отторгнутые безъядерные чешуйки, т.е. признаки и пролиферации, и дегенерации.

Для владельцев ЛПХ, КфХ и сельхозпредприятий из всех стадий полового цикла наибольшее значение имеет доскональное знание стадии возбуждения полового цикла у животных ввиду того, что только в этот период возможно плодотворное оплодотворение самки. Необходимо иметь ввиду, что формирование и продолжительность проявления феномена стадии возбуждения полового цикла у самок каждого вида животных различные.

Половой цикл у коров

У коров проявление феноменов в стадии возбуждения полового цикла проходит в следующей последовательности: течка, половое возбуждение, охота и овуляция. Течка у коров в большинстве случаев продолжается 2,5-3 и более дней. На практике владельцы животных и специалисты хозяйств течку диагносцируют (определяют) путем осмотра наружных половых органов и путем вагинального исследования. Через 1,5-2 суток (а иногда и позднее) после первых признаков течки начинает изменяться и поведение самки. Половое возбуждением диагносцируют по изменению в поведении коровы: корова становится более подвижной, беспокойной, ревет, часто переступает конечностями, отмечаем ухудшение поедания корма, снижается удой молока. Но такие коровы не всегда допускают садку быка. У отдельных коров половое возбуждение может совсем отсутствовать. Поэтому владельцам ЛПХ, КФХ, техникам по искусственному осеменению очень важно выявить охоту, которая у коров длиться в среднем 12-18часов, зимой короче –до 13часов. Охота у коров обычно проявляется в утренние и вечерние часы. Овуляцию ветеринарный специалист и техник по искусственному осеменению может установить ректально. У коров овуляция происходит через 10-15часов после окончания охоты (от начала охоты через 24-30часов), в большинстве случаев вечером и утром. Коитус у коров укорачивает половую охоту и ускоряет наступление овуляции. В зимнее — стойловый период стадия возбуждения полового цикла у коров проявляется слабо выраженными признаками течки, полового возбуждения (иногда может не проявляться), короткой половой охотой и в ряде случаев — отсутствием овуляции. По этой причине стадия возбуждения зимой часто для владельцев животных остается не замеченной. Применение быка-пробника в сельхозпредприятиях исключает возможность пропуска половой охоты и позволяет технику по искусственному осеменению правильно выбрать время для плодотворного осеменения.