Укус собаки

Здравствуйте! 4 мес. Назад укусила собака до крови. Прививки сделаны две потом отменены. Месяц беспокоят разные неврологические проявления(так как имеется тревожно депрессивный синдром) сегодня стало тяжело глотать. Мышцы как будто скованы. Глотать очень сложно. Боль в груди. Паника внутри. Помогите советом. Может ли это быть симптомами бешенства? Очень переживаю. Помогите!сейчас лежу тремор,всю трясет. Паника.симптомы похожи на аллергическую реакцию когда сводит трудно глотать. Но ни насморка нет ни зуда ни чихания. При вдохе болит грудная клетка. Пришлось выпить фенозепам чтобы успокоится.

На сервисе СпросиВрача доступна консультация инфекциониста онлайн по любой волнующей Вас проблеме. Врачи-эксперты оказывают консультации круглосуточно и бесплатно. Задайте свой вопрос и получите ответ сразу же!

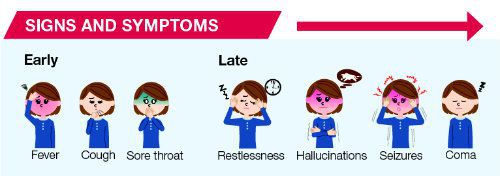

В развитии бешенства выделяют несколько периодов, последовательно сменяющих друг друга (иногда без чётко прослеживающейся динамики):

продромальный (1-3 дня);

возбуждения (2-3 дня);

паралитический (1-3 дня).

смерть.

После укуса формируется рубец, ничем не отличающийся от рубцов другого происхождения.

Начальными признаками развития бешенства наиболее часто являются:

Повышается чувствительность к раздражителям (звуковым, тактильным, световым) с постепенным нарастанием их выраженности. Крайняя степень — аэрофобия, фотофобия, акустикофобия, гидрофобия — характеризуется вздрагиванием всего тела при малейшем дуновении ветра, звуках, ярком свете, судорогами мышц глотки, одышкой, вытягиванием рук вперёд, чувством страдания на лице с экзофтальмом, расширением зрачка, взглядом в одну точку в течении нескольких секунд.

Часто появляется икота, рвота. Во рту скапливается густая вязкая слюна, больной покрывается холодным липким потом, повышается ЧСС (пульс).

Часто на этом фоне при прогрессировании заболевания возникает возбуждение, больные мечутся, взывают о помощи, могут приходить в яростное состояние с помрачением сознания — дерутся, рвут одежду, могут ударить окружающих или укусить. После наступает состояние относительного покоя, сознание проясняется, и поведение становиться вполне адекватным.

Наиболее известный симптом бешенства — гидрофобия, когда при попытке выпить воды или даже при виде и мысли о воде развивается характерный судорожный приступ. В течении нескольких дней из-за невозможности пить и есть развивается обезвоживание, снижение массы тела. Начинается обильное слюноотделение, больные не сглатывают слюну, и она стекает с уголков рта и по подбородку.

Шестилетняя девочка умерла после укуса бешеной собаки. Кто виноват больше: хозяйка животного или врачи?

Почти два года назад от укуса собаки заразилась бешенством и умерла 6-летняя девочка. Ее отец намерен взыскать с хозяйки животного больше 200 млн рублей компенсации. Но ответчица считает: большая часть вины лежит на гомельских врачах, не оказавших ребенку медицинскую помощь должным образом.

Я бежала следом и кричала: «Валера, беги!»

Происшествие, приведшее к трагедии, случилось в августе 2011 года в дачном поселке «Ипуть-2» в Гомельском районе.

22 августа Татьяна заметила, что у собаки сильно расширились зрачки. Женщина посетила четыре ветклиники, но привезти на прием питомца, по ее словам, не могла. Ветврачи же выезжать к «пациенту» отказывались. Рекомендовали одно: держать собаку на цепи и наблюдать. Если она больна бешенством, то через десять дней умрет…

26 августа муж Татьяны все же привез специалиста, который осмотрел Брюсу, погладил шерсть, расспросил про питание, повадки и сказал, что клинически ничего не наблюдает.

Покинув салон, она позвала собаку, однако та отбежала в сторону. В этот момент женщина обратила внимание на девочку, которая каталась на калитке соседской дачи. Шестилетняя Валерия Здрок из Минска гостила летом у бабушки и деда. Татьяна утверждает, что, предупредив ребенка, попросила спрятаться и та ответила: «Хорошо». После этого Брюса все же подошла к хозяйке, которая взяла ее за холку и стала заводить во двор.

Собака опрокинула ребенка наземь, впившись когтями в лицо, укусила в районе лба и побежала дальше.

Первой возле девочки оказалась соседка, которая, увидев происходящее, выбежала на улицу. Ребенка на руках занесли в дом. Татьяна Ермакова говорит, что предложила оказать первую антирабическую помощь, цель которой именно в предотвращении инфицирования вирусом бешенства. Как это делать, женщина освоила во время учебы в сельскохозяйственной академии.

Однако бабушка, эмоциональное состояние которой можно понять, потребовала уйти. Татьяна отправилась за собакой, которая бегала по поселку, не реагируя на команды хозяйки. Можно считать удачей, что за это время Брюса больше ни на кого не напала…

Первая помощь

Тем временем отец и дедушка Валерии отвезли ее в Гомельскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи (БСМП). В травмопункте произвели первичную хирургическую обработку раны и направили девочку для дальнейшего лечения в отделение челюстно-лицевой хирургии областной клинической больницы (ГОКБ). Здесь также обработали раны и на самую крупную, оставленную зубом собаки, наложили швы. А в 20.20 ввели антирабическую вакцину.

Однако ни в БСМП, ни в ГОКБ антирабического иммуноглобулина в тот день не оказалось. Подробнее об этом чуть ниже, пока же вернемся к хронологии…

Проведена консультация со специалистом областного Центра гигиены и эпидемиологии, которая пояснила, что в связи с начатой вакцинацией антирабической вакциной введение антирабического иммуноглобулина не показано.

30 и 31 августа состояние ребенка признано удовлетворительным, и в последний день лета девочку выписывают, рекомендуя долечиваться и посетить специалистов в поликлинике по месту жительства.

Все, что могли…

Вместе с отцом она уезжает в Минск, чтобы на следующий день впервые услышать школьный звонок.

Описание многочисленных лечебных процедур свидетельствует: минские врачи в полном смысле слова боролись за жизнь маленькой пациентки, делая все, что возможно. Проводились неоднократные консилиумы с участием главных внештатных специалистов Минздрава, сотрудников кафедр детских инфекционных болезней, врачей-эпидемиологов. В процессе лечения ребенка пришлось даже вводить в кетаминовую кому, однако, несмотря на все усилия медиков, болезнь прогрессировала. 25 октября Валерия умерла.

Смерть была непредотвратима?

В медицинских кругах случай смерти Валерии Здрок разбирался долго и скрупулезно. Пятеро специалистов, включая доктора медицинских наук, написали статью «Случай бешенства у ребенка: клиническая манифестация, трудности диагностики, патоморфологическая картина».

Перед этим сказано: «Лечебно-диагностические мероприятия на этапе проведения постэкспозиционного лечения в г.Гомеле выполнены не в полном объеме (не был введен антирабический иммуноглобулин). На амбулаторном этапе в г.Минске следует отметить отсутствие настороженности педиатров в отношении развития бешенства, что, однако, не повлияло на исход заболевания».

Последний пункт заключения охватывает проблему шире: «В настоящее время в Республике Беларусь не проводится прижизненная диагностика бешенства. Осложнение эпидемической ситуации требует организации экспресс-диагностики, а также пересмотра и коррекции нормативных документов по вопросам оказания медицинской помощи в случаях, подозрительных на бешенство, в соответствии с современными требованиями».

Проводился анализ причин и в Гомеле, где, напомним, ни в одной из двух больниц не оказалось иммуноглобулина. Как и почему такое могло произойти? Ответы на этот вопрос звучали разные.

Во время суда, о котором чуть ниже, представитель ГОКБ сказал, что иммуноглобулина не было и в других лечебных учреждениях Гомеля. Будто бы это уточнялось дежурным врачом, который обзванивал медицинские учреждения, «но это был вечер пятницы, он никому не дозвонился». Согласно тем же пояснениям, не обращался медик и на аптечный склад. Во-первых, согласно инструкции, врач не может получить там лекарства, во-вторых, в пятницу в 20.00 на складе уже никого нет.

На том же заседании упомянутый медработник, в практике которого это был первый случай оказания антирабической помощи, дал несколько иные показания. Подтвердив отсутствие иммуноглобулина, он заметил, что мог бы начать его искать, обращаясь в другие медучреждения, однако «это заняло бы много времени, чего нельзя было допустить».

Отрадно лишь то, что по итогам заседания лечебно-контрольной комиссии в ГОКБ были сделаны должные выводы и внесено предложение: «В связи с дефицитом антирабического иммуноглобулина просить УЗО облисполкома создать на базе одной из больниц г.Гомеля постоянный (доступный круглосуточно) резерв средств для иммунопрофилактики и адекватной терапии бешенства, а также других инфекций, интоксикаций (противостолбнячная сыворотка и столбнячный анатоксин, антирабический иммуноглобулин и вакцина КОКАВ, противогангренозная сыворотка, противозмеиная сыворотка и т.д.)».

Остается надеяться, что предложенная мера не осталась лишь на бумаге.

Степень вины

После смерти Валерии ее отец обратился в правоохранительные органы, требуя привлечь к ответственности врачей детской инфекционной больницы, которые, по мнению заявителя, не оказали медицинскую помощь должным образом. Проверкой поочередно занимались РУВД, прокуратура и отдел Следственного комитета Фрунзенского района Минска. В феврале 2012 года было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Позиция областной больницы отражена в протоколе судебного заседания: «…считаем, что заражение бешенством и последующий летальный исход явились не следствием действия (бездействия) медицинских работников ГОКБ, а следствием укуса больным животным».

|

Несмотря на то, что ходатайство Ермаковой удовлетворено, она испытывает сильные сомнения:

— Мне неизвестно, какие именно материалы направлены на экспертизу и кто непосредственно будет ее проводить. Это принципиально важно, поскольку в данную экспертную комиссию должны входить ветврач, инфекционист, эпидемиолог, а также специалисты по оказанию антирабической помощи…

Обосновывая желание получить сведения, касающиеся экспертизы, Татьяна Ермакова ссылается на статью 220 Гражданско-процессуального кодекса РБ. В соответствие с ней, «юридически заинтересованные в исходе дела лица вправе: требовать назначения экспертизы; заявлять отводы экспертам; представлять вопросы для постановки их перед экспертом; представлять для экспертного исследования дополнительные документы и иные материалы; знакомиться с определением о назначении экспертизы и заключением эксперта; с разрешения суда присутствовать при производстве экспертизы и давать пояснения экспертам».

Готовя материал к публикации, TUT.BY на протяжении нескольких дней связывался с отцом девочки, чтобы получить его комментарий. Евгений Павлович не отказывался от беседы, однако времени для нее у него, к сожалению, не нашлось.

Впрочем, мы готовы в любой момент предоставить ему слово и изложить видение ситуации потерпевшей стороны. В настоящее время до получения экспертного заключения в судебном заседании объявлен перерыв. По завершении процесса мы проинформируем читателей об итогах.

Бешенство у человека

Контакты с агрессивным диким или домашним животным несут риск заражения бешенством. Это чрезвычайно опасное заболевание вызывает вирус Rabies virus, поражающий клетки нервной системы и головного мозга человека. В активной фазе оно протекает быстро и с тяжелой симптоматикой, причем вероятность летального исхода практически 100% при отсутствии профилактических мер.

Общие сведения о возбудителе

Резервуаром для вируса служат дикие и бродячие животные, преимущественно хищники, некоторые виды грызунов, а также лошади и домашний скот. Основным средством передачи вируса является слюна животного, способом заражения – укус животным человека. Инфекция развивается далеко не в каждом случае: при укусе конечности риск развития заболевания составляет около 23%, а в случае повреждения шеи или лица доходит до 90%.

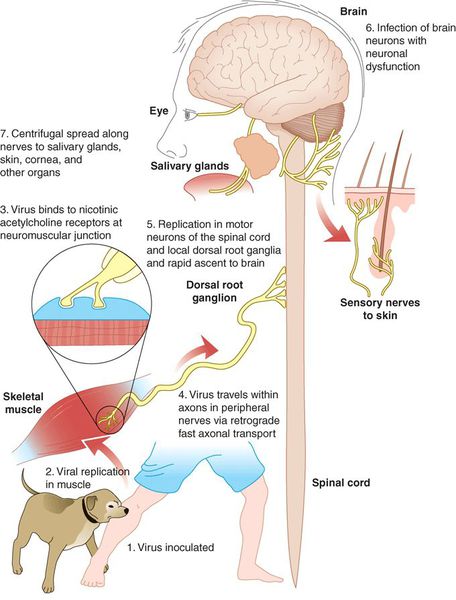

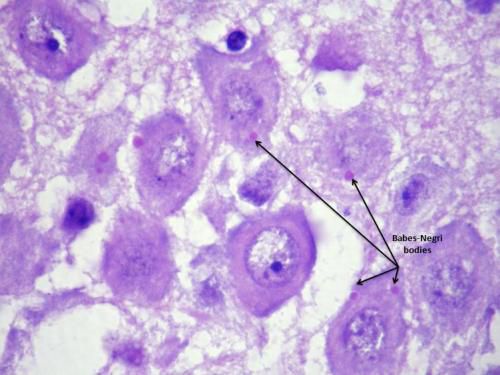

Проникая в организм человека, вирус распространяется по нервным волокнам, может разноситься также током крови и лимфы. Он разрушает нервные клетки и на их месте оставляет специфические образования, названные тельцами Бабеша-Негри. Спустя некоторое время вирус достигает головного мозга, в котором вызывает воспалительный процесс, характеризующийся тяжелой симптоматикой. Из-за перерождения клеток нервных волокон развиваются функциональные расстройства внутренних органов и систем.

В наружной среде вирус слабо сохраняет жизнеспособность. Он мгновенно погибает под прямыми солнечными лучами и при высушивании, в течение десяти минут – при нагревании до 60°С. Желудочный сок уничтожает его в течение 20 минут, спирт и другие средства дезинфекции – практически мгновенно. При низких температурах вирус может сохраняться в течение нескольких недель, однако при этом теряет вирулентность.

Внешние проявления заболевания

Инкубационный период при заражении бешенством может составлять от 1,5 недель до 3 месяцев, в зависимости от локализации места укуса и глубины проникновения слюны зараженного животного. При множественных укусах в голову и шею заболевание развивается быстро, при единичном повреждении ноги, как правило, признаки бешенства у человека появляются спустя 2-3 месяца.

Далее наступает паралич дыхательных путей, заканчивающийся, как правило, смертью больного.

В некоторых случаях у больных отсутствует продромальная стадия, а иногда первые симптомы бешенства у человека появляются с развитием паралича. Из-за этого вовремя определить заболевание и оказать необходимую помощь медики не успевают. Поэтому при любых укусах животных необходимо сразу обратиться к врачу. Промедление может привести к необратимым последствиям.

Диагностические методы

В случае, когда пациент обратился к врачу сразу после контакта с агрессивным животным, огромное значение имеет наружный осмотр места укуса. Врач определяет характерные особенности ран, глубину прокола тканей зубами животного, оценивает степень ослюнения. Все это необходимо, чтобы определить предположительную длительность инкубационного периода.

При дальнейшем наблюдении врач отмечает наличие визуальных признаков бешенства – изменения в поведении, размерах зрачков и т.д. Лабораторная диагностика в обычных клиниках не проводится, так как практически все тесты специфичны и могут выполняться только в лабораториях, занимающихся исследованием опасных инфекций. Прижизненные исследования, как правило, оказываются бесполезными, так как их результаты появляются слишком поздно. В настоящее время медики могут:

Наиболее часто при отсутствии выраженных симптомов бешенства у человека и слишком позднем обращении за медицинской помощью приходится выполнять посмертные исследования, чтобы достоверно установить причину гибели:

Перечисленные методы позволяют установить бешенство как причину заболевания со стопроцентной точностью.

Современные методы лечения

Жизненно важное значение получает в этих условиях профилактика бешенства, которая заключается не только в вакцинировании здоровых людей, но и в обязательном проведении комплекса мер при укусах животных:

Схема введения вакцины и иммуноглобулина в каждом случае определяется индивидуально, в зависимости от места укусов, тяжести ран и степени ослюнения. При выполнении всех перечисленных мер вероятность заболевания удается свести практически к нулю.

Часто задаваемые вопросы

Как передается бешенство от человека к человеку?

Теоретически передача вируса от одного человека к другому возможна через поцелуй, если у больного он уже присутствует в слюне, а у здорового во рту имеются ранки. Однако на практике подобные случаи медицине не известны. Возможно заражение плода от инфицированной матери во время беременности, а также донорам при пересадке органов, однако эти случаи крайне редки.

Передается ли бешенство через царапину кошки?

Заражение возможно при:

Однако подавляющее большинство случаев инфицирования приходится на укусы больных животных.

Какие животные чаще всего болеют бешенством?

Наиболее часто в качестве резервуара вируса выступают дикие лисицы, волки и шакалы. Они заражают человека непосредственно либо через контакт с домашними животными, которые, в свою очередь, передают инфекцию человеку.

Не нашли ответа на свой вопрос?

Наши специалисты готовы проконсультировать вас по телефону:

Что такое бешенство? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Александрова Павла Андреевича, инфекциониста со стажем в 13 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Бешенство (rabies, гидрофобия, водобоязнь) — острое, безусловно смертельное для человека заболевание, вызываемое вирусом бешенства, который посредством специфического воспаления тканей центральной нервной системы приводит к развитию энцефалита и, как правило, к летальному исходу. Является предотвратимым при проведении своевременного курса вакцинации до (в профилактических целях) или после момента заражения.

Этиология

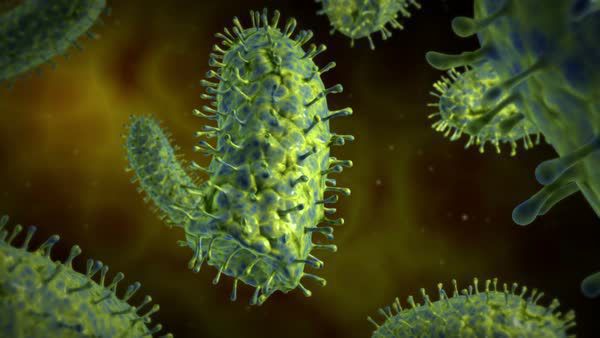

Вид — вирус бешенства Rabies virus:

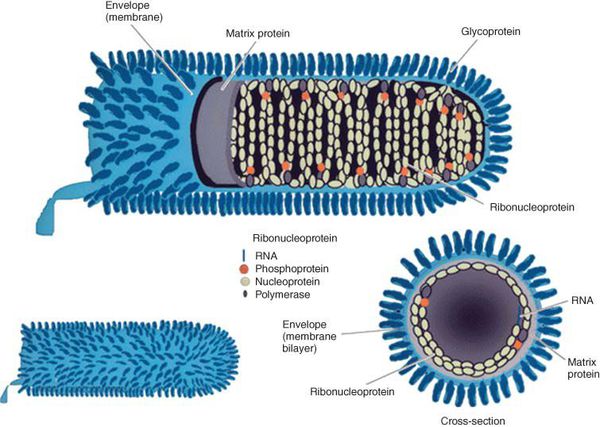

Вирус бешенства имеет вид винтовочной пули, размерами 75-175 нм, с одним плоским и другим закруглённым концами. РНК-содержащий вирус снаружи покрыт гликопротеиновым каркасом, имеющим специфические шипы (рецепторы — гликопротеин G ответственен за проникновение вируса в клетку и иммуногенность; при проведении вакцинации к нему образуются антитела, нейтрализующие вирус). Внутри содержит нуклеокапсид и матриксные белки: N-белок, L-белок, NS-белок. Различают семь серотипов вируса бешенства. В РФ распространён серотип 1.

Вирус бешенства неустойчив в окружающей среде, практически мгновенно погибает под воздействием прямых солнечных лучей, при нагревании до 60°C инактивируется в течении 10 минут, при действии различных бытовых дезинфектантов и спирта, а также при высушивании — практически мгновенно, при воздействии желудочного сока — за 20 минут.

В трупах павших животных может сохраняться до трёх месяцев. Вирус достаточно устойчив к низким температурам, (при 0°C может сохраняться несколько недель), однако при этом быстро теряет свою вирулентность — способность вызывать заболевание. При оттаивании и повторном замораживании погибает — это, в совокупности в другими факторами, обуславливает невозможность такого пути заражения.

Культивация вируса происходит посредством внутримозгового заражения лабораторных животных (белые мыши, крысы) — в таких случаях скрытый период длится до 28 дней. [1] [2] [3]

Эпидемиология

Бешенство — зоонозная природно-очаговая инфекция. Распространение практически повсеместное (исключение — Япония, Новая Зеландия, Великобритания, Австралия и Антарктида). Источником инфекции могут быть собаки (до 99%), лисы, летучие мыши, волки, кошки и мелкие грызуны. Любое млекопитающее и птицы могут болеть бешенством, но в подавляющем большинстве не представляют опасности для человека (например, птицы).

В широкой практике вирус передаётся только через слюну, всё остальное является казуистическими случаями (при поедании животного — через мозговое вещество, при пересадке роговицы и т.п.).

Передача вируса от человека к человеку при укусе или поцелуе, при укусе мышей (кроме летучих) теоретически возможна, однако таких случаев не зарегистрировано.

Рост заболеваемости характеризуется периодичностью, зависящей от природных условий, колебаний наличия кормовой базы грызунов, численности плотоядных животных.

Заражение может наступить при:

Следует понимать, что не каждое больное бешенством животное выделяет вирус со слюной и не каждый укус передаёт человеку вирус бешенства. В среднем, при укусе животного, у которого доказано заболевание бешенством, при отсутствии антирабической вакцинации у укушенного заболевают не более 30% человек. Слюна на полу, земле, траве, пакете, дверной ручке, в реке и т.п. опасности для человека не представляет.

Восприимчивость всеобщая. Наибольшей опасности подвергаются дети, особенно в сельской местности (множество бродячих и диких животных). Ежегодно от бешенства погибает около 50 тысяч человек, в основном в Южно-Азиатском регионе.

Интересной особенностью является наличие естественного иммунитета к вирусу у холоднокровных животных и рыб. [1] [4] [5]

Симптомы бешенства

Инкубационный период составляет от 10 дней до 3 месяцев. Он зависит от локализации укуса:

Описаны казуистические случаи скрытого периода до 1 года.

В развитии бешенства выделяют несколько периодов, последовательно сменяющих друг друга (иногда без чётко прослеживающейся динамики):

После укуса формируется рубец, ничем не отличающийся от рубцов другого происхождения.

Начальными признаками развития бешенства наиболее часто являются:

Появляются общее недомогание, повышенная потливость, субфебрильная температура тела (37,1–38,0 °C), сухость во рту, снижение аппетита, чувство стеснения в груди. Сон больных нарушен — нередки кошмары в начале болезни, сменяющиеся бессонницей. Нарастает беспричинная тревога, беспокойство, тоска, появляется страх смерти (с нарастающим компонентом), причём выраженность данных симптомов повышается в зависимости от того, насколько сильно человек осознает возможность заболевания.

Повышается чувствительность к раздражителям (звуковым, тактильным, световым) с постепенным нарастанием их выраженности. Крайняя степень — аэрофобия, фотофобия, акустикофобия, гидрофобия — характеризуется вздрагиванием всего тела при малейшем дуновении ветра, звуках, ярком свете, судорогами мышц глотки, одышкой, вытягиванием рук вперёд, чувством страдания на лице с экзофтальмом, расширением зрачка, взглядом в одну точку в течении нескольких секунд.

Часто появляется икота, рвота. Во рту скапливается густая вязкая слюна, больной покрывается холодным липким потом, повышается ЧСС (пульс).

Часто на этом фоне при прогрессировании заболевания возникает возбуждение, больные мечутся, взывают о помощи, могут приходить в яростное состояние с помрачением сознания — дерутся, рвут одежду, могут ударить окружающих или укусить. После наступает состояние относительного покоя, сознание проясняется, и поведение становиться вполне адекватным.

Наиболее известный симптом бешенства — гидрофобия, когда при попытке выпить воды или даже при виде и мысли о воде развивается характерный судорожный приступ. В течении нескольких дней из-за невозможности пить и есть развивается обезвоживание, снижение массы тела. Начинается обильное слюноотделение, больные не сглатывают слюну, и она стекает с уголков рта и по подбородку.

Не всегда бешенство включает все указанные периоды, иногда наблюдается выпадение продромального периода, фазы возбуждения, может наблюдаться картина восходящих параличей («тихое» бешенство) с более длинным инкубационным периодом и временем развития заболевания без типичных симптомов (часто верный диагноз не устанавливается).

Бешенство у детей имеет более короткий инкубационный период и чаще протекает в «тихой» форме без выраженного периода возбуждения.

У беременных бешенство может протекать в достаточно видоизменённой форме (часто первично принимается за токсикоз), летальность 100%, влияние на плод в настоящее время недостаточно изучено. [1] [2] [5]

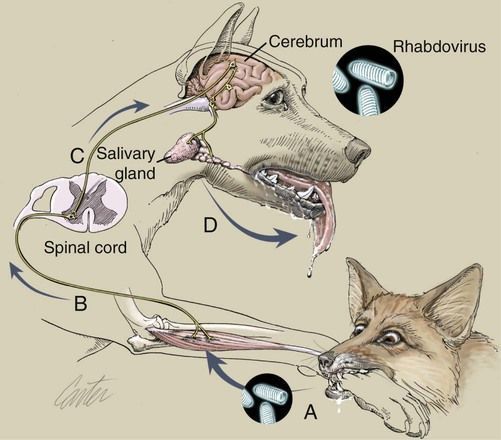

Патогенез бешенства

После укуса или ослюнения повреждённого кожного покрова вирус бешенства некоторое время (до трёх недель) находится в месте внедрения. После этого начинается его центростремительное распространение в направлении центральной нервной системы (ЦНС) по периневральным пространствам со средней скоростью 3 мм/ч (аксоплазматический ток). Каких-либо значимых изменений в структуре нервной ткани не отмечается.

Возможно лимфогенное распространение вируса, однако роли в патогенезе и заражении это не играет.

При исследовании материала мозга в цитоплазме клеток обнаруживаются специфические тельца Бабеша-Негри (цитоплазматические эозинофильные включения).

Из мозга вирус по центробежным нефронам попадает в различные органы и ткани, в том числе и слюнные железы и выделяется со слюной в окружающую среду. [1] [2] [3]

Классификация и стадии развития бешенства

Осложнения бешенства

Ввиду быстрого наступления смерти при развитии бешенства осложнения просто не успевают развиться. [1]

Диагностика бешенства

Диагностика бешенства происходит на основании комплекса эпидемиологических и клинико-лабораторных данных. Общеклинические методы исследований малоинформативны.

Из специфических лабораторных тестов выделяют прижизненные методы и посмертные (имеют наибольшее значение). Практически все они недоступны в общелабораторной сети и выполняются только в лаборатории особо опасных инфекций (например, в антирабическом центре ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России в Москве).

Посмертные диагностические методы:

Лечение бешенства

При заражении человека и появлении начальных симптомов бешенства практически неизбежен летальный исход. В мире известно лишь о нескольких случаях излечения от развившегося бешенства (т.н. «Милуокский протокол» — введение в искусственную кому с поддержанием основных жизненных функций), однако в большинстве случаев любые методы лечения оказываются неэффективными и способны лишь незначительно продлить время жизни человека.

В целях повышения качества жизни и уменьшения страданий больного помещают в отдельную изолированную палату с минимизированными факторами внешней агрессии (затемнение, звукоизоляция, отсутствие сквозняков). Назначается комплекс лекарственных средств, направленный на уменьшение возбудимости нервной системы, дезинтоксикацию организма, поддержку дыхательной и сердечно-сосудистой функций. [1] [3]

Прогноз. Профилактика

Основным средством предупреждения распространения и заболевания бешенством является выполнение ряда профилактических мероприятий, позволяющий снизить риски инфицирования и развития заболевания.

Выделяют мероприятия, направленные на предотвращение распространения бешенства в природе (как дикой, так и в антропургической среде):

В случае, если произошла встреча с животным и последующее прямое ослюнение им повреждённых кожных покровов (слизистых оболочек) или укус необходимо провести комплекс профилактических мероприятий, направленных на предотвращение потенциального заражения вирусом бешенства и развитие заболевания.

В первую очередь необходимо оценить и зафиксировать:

По возможности животное доставляют в ветеринарную службу для осмотра и помещения на карантин до 10 дней, при гибели животного должно быть обязательно проведено исследование на бешенство.

Как можно раньше после укуса необходимо промыть рану концентрированным мыльным раствором и незамедлительно обратиться в ближайшее медицинское учреждение (травматологическое отделение, антирабический кабинет) для консультации врача-рабиолога и определения показаний к проведению антирабической вакцинации и её объёму. При этом будет иметь значение наличие или отсутствие случаев бешенства в районе, принадлежность животного, его поведение, наличие профилактических прививок от бешенства, характер и локализация повреждений и др.

Достаточно распространены мифы и излишние страхи о возможности заражения в абсолютно невозможных для этого ситуациях или, напротив, преуменьшение рисков в действительно опасной ситуации. Поэтому не следует оставлять такие инциденты на самотёк, необходимо изложить все факты врачу на приёме и совместно принять верное решение.

Единственным методом высокоэффективного предотвращения развития заболевания и сохранения жизни человека является вакцинация.

В зависимости от степени риска практикуется введение антирабического иммуноглобулина (при высоком риске) в сочетании с антирабическими вакцинами. Все вакцины от бешенства являются взаимозаменяемыми, в РФ допускается введение до шести доз вакцины, в прочих странах курс может несколько отличаться в зависимости от вакцины.

Введение вакцин должно осуществляться строго по графику, утверждённому производителем и лечащим врачом. Отход от схемы грозит нарушением выработки антител и смертью.

Особо следует отметить, что не существует абсолютных противопоказаний к вакцинации от бешенства. При наличии каких-либо заболеваний и состояний, препятствующих проведению процедуры, её выполнение должно осуществляться в стационаре под контролем медицинского персонала и прикрытием противоаллергических и иных средств.

Чем раньше начат курс вакцинации, тем больше шансов на благоприятный исход ситуации, поэтому основное правильное действие после опасной ситуации — незамедлительно очно посетить врача-рабиолога, который проведёт анализ ситуации и примет ответственное решение.

Как правило, вакцинация не приводит к каким-либо негативным последствиям, наиболее выраженные из них — это умеренная болезненность и чувствительность в районе инъекции и аллергические реакции, достаточно легко купируемые соответствующими средствами.

На время вакцинации следует отказаться от чрезмерных нагрузок на организм, приёма иммунодепрессивных препаратов (при возможности), употребления алкоголя (имеют место случаи ухода в длительный запой и пропуска прививок), так как истощающие и иммунодепрессивные влияния могут ослабить выработку защитных антител и быть причиной неудачи вакцинации.

После окончания курса все ограничения снимаются, так как к этому времени происходит формирование адекватного уровня иммунитета и гибель вируса. [1] [3]