Дискогенные заболевания позвоночника собак

Дискогенные заболевания позвоночника собак

Позвоночник, или позвоночный столб, есть у всех хордовых, за исключением бесчерепных и оболочников. Структуры позвоночного столбы предназначены, чтобы исключить повреждение спинного мозга. (Braund KG 1981, Braund KG, Ghosh P. Taylor TKF et al: 1975, Hoerlein BF 1978, Swaim SF 1973)

Хрящевые пластины конца тела позвонка способствуют питанию тела позвонка и межпозвонкового диска. (Braund KG, Ghosh P. Taylor TKF et al: 1975. Hoerlein BF 1978)

В эмбриональном развитии ему всегда предшествует хорда, которая сохраняется пожизненно у ланцетника и круглоротых. У рыб она окружается позвонками (у акул и их ближайших родственников – хрящевыми) и выглядит четковидной. У млекопитающих сохраняются лишь рудименты хорды в межпозвоночных дисках. Хорда не преобразуется в позвонки, а заменяется ими. Они возникают в ходе эмбрионального развития как изогнутые пластинки, постепенно окружающие хорду кольцами и по мере роста почти полностью ее вытесняющие. В типичном позвоночнике различают 5 отделов: шейный, грудной (соответствующий грудной клетке), поясничный, крестцовый и хвостовой. Число шейных позвонков сильно варьирует в зависимости от группы животных. У современных амфибий такой позвонок только один. У мелких птиц позвонков может быть всего 5, а у лебедей – до 25. У мезозойской морской рептилии плезиозавра было 72 шейных позвонка. У млекопитающих их почти всегда 7; исключение составляют ленивцы (от 6 до 9). У китообразных и ламантинов шейные позвонки частично слиты и укорочены в соответствии с укорочением шеи (по мнению ряда специалистов, у ламантинов их всего 6). Первый шейный позвонок называется атлантом. У млекопитающих и амфибий на нем две суставные поверхности, в которые входят затылочные мыщелки. У млекопитающих второй шейный позвонок (эпистрофей) образует ось, на которой вращаются атлант и череп. К грудным позвонкам обычно присоединены ребра. У птиц их около пяти, у млекопитающих 12 или 13; у змей очень много. Тела этих позвонков обычно малы, а остистые отростки их верхних дуг длинные и наклонены назад. Поясничных позвонков обычно от 5 до 8; у большинства рептилий и всех птиц и млекопитающих они не несут ребер. Остистые и поперечные отростки поясничных позвонков очень мощные и, как правило, направлены вперед. У змей и многих рыб ребра причленены ко всем туловищным позвонкам, и границу между грудным и поясничным отделами провести трудно. У птиц поясничные позвонки слиты с крестцовыми, образуя сложный крестец, что делает их спину более жесткой, чем у других позвоночных, исключая черепах, у которых грудной, поясничный и крестцовый отделы соединены с панцирем. Число крестцовых позвонков варьирует от одного у амфибий до 13 у птиц. Строение хвостового отдела тоже весьма разнообразно; у лягушек, птиц, человекообразных обезьян и человека он содержит всего несколько частично или полностью слившихся позвонков, а у некоторых акул – до двухсот. Ближе к концу хвоста позвонки утрачивают дуги и представлены одними телами.

Позвонок собаки состоит из тела и дуги. На теле имеются головка, направленная краниально, и ямка позвонка, направленная каудально. С дугой связаны отростки, служащие для соединения позвонков друг с другом (краниальные и каудальные) и для прикрепления мышц и ребер (поперечные или поперечно-реберные) и остистые отростки. Дуга вместе с телом образует позвоночное отверстие, совокупность которых составляет позвоночный канал, в котором располагается спинной мозг. Между двумя соседними позвонками образуется межпозвоночное отверстие, через которое входят сосуды и выходят нервы. В грудном отделе с позвонками соединяются ребра, для чего на теле и поперечном отростке грудного позвонка имеются суставные поверхности: реберные ямки.

Шейный отдел состоит из семи позвонков.

6-й шейный позвонок. Реберный отросток образует скошенную спереди назад вентральную пластину. Остистый отросток хорошо выражен и направлен каудально.

Все шейные позвонки отличаются большой подвижностью в разных направлениях (хорошо развиты и широко расставленные суставные отростки) и имеют большую поверхность для прикрепления мышц шеи (удлиненное тело, хорошо развитые двуветвистые поперечно-реберные отростки, образующие с телом поперечное отверстие для позвоночных сосудов и нервов). Поперечно-реберный отросток образован в результате срастания поперечного отростка и недоразвитого шейного ребра и на этом основании поперечные отростки шейных позвонков называют поперечно-реберными. Чрезвычайная подвижность шеи объясняется наличием на ней головы с органами чувств, требующими постоянной информации об окружающем мире, и приводят к изменениям первых двух позвонков, обеспечивающих движение головы в трех плоскостях.

Средняя длина шейного позвонка у собак среднего размера 3 см, а длина шеи от 8 до 30 см в зависимости от породы. Немаловажным породным параметром также является постав шеи, в зависимости от которого выделяют породы с высокопоставленной шеей ( доги) и с низкопоставленной шеей (кавказские овчарки). Средний угол наклона составляет 45 градусов.

Грудной отдел представлен 13 позвонками и ребрами, образующими вместе с грудной костью грудную клетку. Первые пять позвонков образуют экстерьерную холку, остальные восемь- спину.

Грудные позвонки служат прочной опорой для грудной клетки и грудных конечностей, поэтому отличаются малой подвижностью (плохо выражены суставные отростки, уплощены головка и ямка позвонка) и большой площадью прикрепления мышц, служащих для движения ребер и конечностей (хорошо выражен остистый отросток). Позвонки имеют три пары суставных поверхностей (фасеток) для прикрепления ребер, из них две пары на теле (для сочленения с головкой ребра) и одну пару на поперечном отростке (для соединения с бугорком ребра). Остистые отростки у основания изогнуты и направлены каудально. Особенно хорошо выражены остистые отростки на первых пяти грудных позвонках.

Строение межпозвонкового диска

Межпозвонковый диск собаки

1.фиброзное кольцо

2. пульпозное ядро.

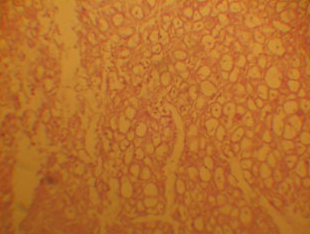

Гистологический срез ядра межпозвонкового диска у собак

Распространненость дископатий среди плотоядных животных

В основном это заболевание встречается среди хондродистрофоидных пород: таксы пекинесы, французские бульдоги, ши-тцу, бигль а также их помеси.

Intervertebral Disk Disease (IVDD) в грудопоясничной области являются самой частой причиной развития неврологических расстройств у собак. Поражения диска в этой области представляют от 84 до 86 % клинических случаев заболеваний дисков у собак. (Gage 1975; Hoerlein 1978). (Mann FA et al 2007). В области шеи C2-3 и C3-4 межпозвонковые диски имеют самую высокую частоту выпадения вещества диска (Hoerlein BF 1978).

Хотя IVDD были обнаружены, по крайней мере, у 84 пород собак, хондордистрофоидные породы находятся на первом месте, а таксы преобладают (Gage 1975; Hoerlein 1978). Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника, сопряженные с поражением связочно-суставного аппарата, остаются весьма актуальной проблемой и в медицине. При применении синдромального подхода установлено, что 60-80% людей в течение жизни испытывают стойкую боль в спине; большинство из них имеет патологию позвоночника, ассоциированную с поражением межпозвонковых дисков. (Подчуфарова Е. В. 2003. Дривотинов Б.В., Полякова Т.Д., Панкова М.Д.2004. Яхно Н.Н., Штульман Д.Р. 2001). Связанные с этим государственные издержки только в США несколько лет назад составляли около 100 миллиардов долларов в год (Хинтон Р. Frymoyer JW., Maniadakis N., Gray A. 2000.)

У кошек цервикальная область спинного мозга более часто повреждается, чем поясничная или тораколюмбальная область. IVDD наблюдались у кошек в возрасте более 15 лет (King & Smith 1958, King & Smith 1960a, King & Smith 1960b.; Smith PM, Jeffery ND. 2006)

Описание клинического случая IVDD у кошки.

В клинику поступил кот 5 лет с симптомами центрального паралича (с симптомами поражения верхнего двигательного нейрона). 5-ая степень неврологических расстройств. Была проведена миелография и магнитно-резонансная томография, на основании этих видов исследования был поставлен диагноз: IVDD L2-L3., к сожалению, по просьбе хозяев была проведена эутаназия, на вскрытии данный диагноз был подтвержден. По своей структуре данный вид грыжи соответствовал Intervertebral Disk Disease (IVDD) Тип 2 Hansen. Спинной мозг в области грыжи был поврежден, разжижен.

Данный случай Intervertebral Disk Disease (IVDD) Тип 2 Hansen у кота в возрасте 5 лет, несмотря на крайне редкое распространение этого заболевания, должен быть учтен в диагностике неврологических расстройств у кошек.

Этиология и патогенез развития грыжи диска у животных (IVDD).

Предложены различные патогенетические факторы, играющие ведущую роль в инициировании дегенерации диска (Braund 1981). Роль наследственности в отношении дископатии не оспаривается ни одним исследователем. «Что определяет вероятность развития патологии дисков у собак многих пород?

Генетическая предрасположенность» (Вингфилд). У людей болезни позвоночника, в том числе поясничный остеохондроз, являются сложными полифакторными полисиндромными заболеваниями по патогенезу и клиническим проявлениям (Попелянский Я.Ю., Попелянский А.Я. 1985.Попелянский Я.Ю. 1989.Ситель А.Б.1998.. Скоромец А.А., Скоромец Т.А., Шумилина А.П.1997; Юмашев Г.С., Фурман М.Е. 1984.;Яхно Н.Н., Штульман Д.Р., Мельничук П.В.1995.;Жулев И.М., Лобзин В.С., Бадзгарадзе Ю.Д. 1992.).

Сам по себе диск – это активная ткань, содержащая важные механизмы для самовосстановления (Humzah M, 1988).

Диагностика пояснично-крестцового корешкового синдрома

Авторы: Азарова М. С., Герасимов А. С., Ветеринарная клиника имени Айвэна Филлмора, Санкт-Петербург. Албул А. В., ветеринарный врач-невролог, Ветеринарная клиника неврологии, травматологии и интенсивной терапии, г. Санкт-Петербург. Белоусова Н. И., врач МРТ, Санкт-Петербургский ветеринарный центр магнитно-резонансной томографии.

Применение современных методов диагностики у собак с синдромом конского хвоста позволяет локализовать участок, на котором происходит поражение нерва. Таким образом, из собирательного понятия «синдром конского хвоста» (пояснично-крестцовый синдром) удаётся выделить несколько отдельных патологий.

Одно из мест, где может произойти компрессия нерва, это межпозвонковые (фораминальные) отверстия, через которые проходят корешки сегментарных нервов. Поражение на этом уровне приводит к развитию радикулопатии (корешкового синдрома). Радикулопатии диагностируются в ветеринарии нечасто. Связано это с несколькими факторами. Во-первых, патологии, поражающие исключительно нервный корешок встречаются сравнительно редко. Во-вторых, топическая и визуальная диагностика подобных поражений может быть сложной из-за редкой манифестации локализующих поражение симптомов. В-третьих, такие поражения нередко «маскируются» за ортопедическими патологиями в тазовой конечности.

Анатомия региона

На всем протяжении спинного мозга от каждого его сегмента отходит пара дорсальных (чувствительных) и пара вентральных (двигательных) корешков. На дорсальных корешках имеются спинномозговые узлы (ганглии). Спинномозговые нервы образуются слиянием дорсального и вентрального корешков. Начиная с 3-го поясничного позвонка, сечение спинного мозга уменьшается, образуя спинномозговой конус, который на уровне 4-5-го поясничных позвонков разделяется на отдельные пучки нервов – конский хвост.

Спинномозговые нервы покидают канал через фораминальные (межпозвонковые) отверстия, расположенные в боковых отделах позвоночного столба и образованные дужками, телами и суставными отростками двух соседних позвонков.

Этиология

Клинические признаки

Рентгенография

Рентгенография в боковой и вентродорсальной проекциях позволяет выявить наличие остеофитов замыкательных пластинок. Для визуализации боковых остеофитов замыкательных пластинок могут быть полезны левая и правая косые вентродорсальные укладки с наклоном в 15-30°. На рентгенограммах, сделанных в правильных боковых проекциях, можно попробовать оценить размеры и остеофиты боковых отверстий (кроме последнего поясничного), лежащих вблизи центра пучка рентгеновского излучения.

Рентгенография не дает возможности оценить состояние межпозвонковых отверстий L7-S1, так как не существует укладок и проекций, при которых на проекцию отверстий не накладываются другие части позвонков или кости таза. Рентгенография не позволяет достоверно оценить состояние фасеточных суставов.

Для правильной диагностики сужений фораминальных отверстий нужны томографические методы.

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

Это метод визуальной диагностики мягких тканей, метод выбора при исследовании ЦНС. На сегодняшний день диагностика ЦНС без МРТ не представляется возможной.

При обследовании пояснично-крест-цовой области МРТ позволяет выявить такие поражения, как воспаление (дискоспондилит, миелит); дегенеративно-дистрофические поражения межпоз-вонкового диска и степень их влияния на нервные окончания (повреждение нервных корешков при протрузии (рис. 4) или экструзии (рис. 5) межпозвонкового диска); новообразования тел позвонков, нервных корешков; последствия травмы (целостность нервных окончаний и сте-пень их травматизации).

При необходимости оценки динамической компрессии исследование проводится в стресс-укладках.

Основываясь на результатах МРТ-диагностики, врач может определять тактику лечения пациента, прогнозировать исход заболевания.

МРТ ни в коем случае не исключает проведение КТ-исследования. В большинстве случаев заболеваний два метода значимо дополняют друг друга, что позволяет врачу поставить единственно верный диагноз и назначить лечение.

Компьютерная томография (КТ)

Зачастую нативной (без введения контрастного препарата) компьютерной томографии достаточно, чтобы понять причину развития корешкового синдрома. У средних и крупных собак удается визуализировать спинномозговой конус и нервы конского хвоста за счет окружающей их эпидуральной жировой ткани.

КТ позволяет оценить форму и строение костей, наличие зон гиперостоза или участков деструкции, сужение позвоночного канала, размеры межпозвонковых отверстий, наличие и локализацию остеофитов (рис. 6), смещение фрагментов при переломах (рис. 7), смещение и изменение сечения спинного мозга и корешков нервов. В большинстве случаев возможно визуализировать экструзию и протрузию поясничных дисков.

КТ со стресс-укладками позволяет оценить нестабильность позвонков и выявить динамические стенозы.

Контрастирование расширяет возможности КТ в тех случаях, когда причина корешкового синдрома вызвана мягкими тканями. КТ с субарахноидальным контрастированием (КТ-миелография) позволяет визуализировать нервы конского хвоста и оценить его компрессию. С помощью эпидурального контрастирования можно оценить компрессию корешков в боковых отверстиях.

Электродиагностические методы

Электродиагностические методы позволяют на ранних сроках выявить повреждение нервных корешков. Связано это с тем, что даже незначительное снижение количества двигательных единиц (комплекс структур, состоящий из α-мотонейронов, аксонов, синапса и мышечных волокон, тесно связанных функционально) отразится на результатах исследования, особенно в сравнении с контралатеральной стороной. Однако электродиагностические методы исследования не дают ответа о причинах поражения.

7. Пояснично-крестцовый синдром у собак

Пояснично-крестцовый синдром у собак средних, крупных и гигантских пород обусловлен нестабильностью позвонков на уровне LVII-SI, увеличением пояснично-крестцового угла, грыжей диска, гипертрофией желтой связки, спондилезом, спондилитом (рис. 9). Любая из вышеперечисленных причин может вызывать компрессию спинномозговых нервов. Животные при компрессии спинномозговых нервов на уровне LVII-SI страдают болевым симптомом, который может проявляться хромотой тазовой(ых) конечности, конечностей или их парапарезом. Иногда основной жалобой владельца является ночные боли у животного, проявляющиеся постаныванием.

Рис. 9а Компьютерная томограмма позвоночного столба — саггитальный срез. Изменение контуров тел позвонков LVII и SI. Диагноз дискоспондилит.

Рис. 9б МР – томограмма позвоночного столба, саггитальный срез. Грыжа диска LVII – SI.

Рис. 9в Спондилолистез. Смещение дужки LVII в позвоночный канал.

Рис. 9д Рентгенограмма позвоночного столба в боковой проекции. Блокирование контрастной колонны на уровне LVII – SI.

Клинический тест, который позволит врачу задуматься о данной патологии, это разгибание тазобедренного сустава, одной рукой, с отведением разогнутой тазовой конечности каудально, и одномоментное давление другой рукой на область последних поясничных позвонков — первого крестцового позвонка. Это должно вызывать болевой симптом.

Следующий этап в диагностике данной патологии это неврологическое обследование. Неврологическая симптоматика должна соответствовать страданию нижнего двигательного нейрона. Хотя на ранней стадии заболевания неврологическая симптоматика может отсутствовать.

Следующий шаг в диагностике рентгенографическое исследование позвоночного столба на уровне LVII-SI в боковой позиции. Наличие на рентгенограмме спондилеза LVII-SI, спондилита(на поздних стадиях развития заболевания), увеличение пояснично-крестцового угла, или спондилолистез(смещение дужки крестцового позвонка в позвоночный канал) являются весомым аргументом к постановке данного диагноза. Однако для того чтобы убедиться, что на данном уровне существует компрессия мы рекомендуем выполнение поясничной спондилографии (миелографии) с последующим рентгенографическим исследованием. Блокирование контрастной колонны на уроне LVII – SI или краниальнее свидетельствует о компрессии спинномозговых нервов на данном уровне, без уточнения причины вызвавшей компрессию. Если при миелографии контрастное вещество входит в крестцовые позвонки в виде клина, необходимо выполнить стресс рентгенограмму. Животному, лежащему на столе, выгибают позвоночный столб. Наличие компрессирующего (их) компонента (ов) в позвоночном канале на данном уровне приведет к прерыванию контрастной колонны на уровне от LVI до SI.

Для верификации компрессирующего компонента или при нежелании владельцев проводить контрастное исследование можно рекомендовать МР-томографию. Данное исследование дополнит ваше представление о патологии на данном уровне или опровергнет диагноз.

Медикаметозная стратегия лечения включает назначение НПВП, длительным курсом на 20 и более суток. При подозрении на дискоспондилит в комбинации с антибиотиками тропными к костной ткани(цефалоспорины, фторхинолоны).При отсутствии эффекта, или длительной ремиссии заболевания мы рекомендуем дорсальную ламинэктомию со стабилизациейпозвонков LVII-SI (рис. 10).

Рис. 10а Макрофото. Пояснично-крестцовый стеноз на уровне LVII – SI. Давление на спинномозговые нервы гипертрофированной желтой связкой с дорсальной поверхности и грыжей межпозвонкового диска с вентральной поверхности.

Рис. 10б Этап операции после удаления гипертрофированной желтой связки. Спинной мозг выбухает из позвоночного канала.

Рис. 10в Стабилизация позвоночного столба, по типу транспедикулярного фиксатора.

Заключение: Мы рекомендуем Вам включить в стандарт лечения хромоты НПВП (Римадил). Предугадывая реакцию многих моих коллег, могу сказать, что в нашем исследовании (138 собак) мы получили при назначении Римадила у 20% осложнения в виде рвоты и диареи. При отмене препарата у всех животных данные симптомы быстро купировались самостоятельно. И необходимо только соблюдать дозировку препарата, кратность применения и контролировать стул животного во время прогулок.

Результаты, которые мы получили в своей клинической работе, убедили нас в необходимости ввести в стандарт лечения хромоты у собак НПВП. Это не только купирование болевого симптома, это способность решить ортопедическую проблему на долгие месяцы, а может быть и навсегда. Это эффективная для животного и комфортная для владельца реабилитация животного после сложных ортопедических и травматологических операций. Но не впадайте в эйфорию. Если нет видимого эффекта в течение 5 суток лечения, или после проведенного курса лечения НПВП отмечен рецидив хромоты, необходимо провести полную диагностику и возможно отдать предпочтение оперативному методу лечения.

Болезни межпозвонковых дисков у собак

Дископатия межпозвонковых дисков

Анатомически тела позвонков между собой, за исключением двух первых шейных, соединяются волокнистыми межпозвонковыми дисками. Понятие межпозвонковый диск предполагает расположение диска между двумя позвонками, а понятие межпозвоночный диск вводит в заблуждение, где читатель может подумать о расположении диска между двумя позвоночниками. Здесь речь пойдет о болезнях межпозвонковых дисков. Собирательным понятием будет являться термин – дископатия.

Каждый волокнистый межпозвонковый диск — вогнуто-выпуклый. На нем различают периферическую и центральную части. Периферическая часть называется фиброзным кольцом и служит связью между телами позвонков. А центральная часть называется пульпозным ядром, которая выполняет роль буфера между позвонками. Межпозвонковые диски достигают максимальной толщины в наиболее подвижных отделах позвоночного столба, а именно в области шеи и хвоста.

При определенных условиях функциональных нагрузок или генетической предрасположенности (дископатия такс, биглей) к изменению структуры (хондропатия) в межпозвонковых дисках появляются определенные изменения.

Основные болезни межпозвонковых дисков у собак проявляются выбуханием (протрузией) или выпадением (пролапсом, экструзией) в позвоночный канал.

Наиболее часто страдает грудопоясничный отдел (около 85% случаев), остальные 15% приходятся на шейный и поясничный отдел.

Два типа болезни дисков

Существуют болезни дисков 2 типов.

Клинические симптомы дископатии у собак

Симптомы зависят от локализации патологии в том или ином отделе позвоночника и типа грыжи.

При поражении межпозвонковых дисков шейного отдела, из-за раздражения твердой оболочки или корешков спинномозговых нервов, появляется болезненность при поворотах головы в стороны, сгибание-разгибание и вращательные движения шеей вызывают спазм шейных и лопаточных мышц, определяется вынужденное положение тела. У животного появляется хромота на грудные конечности или может вовсе отсутствовать опороспособность.

Патологии дисков в грудино-поясничном отделе проявляются другими симптомами. Со слов владельцев собаки не поднимаются по лестнице, не могут запрыгнуть в автомобиль или на лежанку. Иногда появляется повышенная чувствительность, когда их трогают или поднимают, взвизгивание. Симптомы могут появляться или исчезать. В других случаях болезнь начинает проявляться с появлением признаков нарушения функции тазовых конечностей в виде слабости (астения), дискоординации (атаксия), отсутствие опороспособности (парез, паралич).

Проблемы пояснично-кресцового отдела клинически характеризуются постепенно нарастающей мышечной атрофией и слабостью тазовых конечностей. Животному тяжело вставать. В некоторых случаях проблема опороспособности может появиться внезапно и проявиться парезом.

Диагностика и дифференциальная диагностика дископатий у собак

Оценивать неврологические расстройства животного должен ветеринарный врач. Основная задача специалиста – дифференцировать неврологическую патологию от ортопедической.

Существует специальное неврологическое обследование с оценкой неврологического статуса (астения, атаксия, нарушение чувствительности, нарушение естественных реакций) и определение степеней расстройств. Грыжи межпозвонковых дисков следует дифференцировать от переломов позвонков, вывихов позвонков, цервикальных спондилопатий, новообразований позвоночника, вызывающих изменения в позвоночнике с использованием дополнительных инструментальных методов исследования.

К инструментальным методам относятся:

Рентгенография выявляет деформацию тел позвонков и изменение их суставных поверхностей, уменьшение межпозвонковых щелей и т.д. Иногда выпавший материал пульпозного ядра может быть виден в позвоночном канале, либо внутри выбухающего фиброзного кольца.

Миелография — это инвазивный метод диагностики, заключающийся в введении контрастного вещества в область субарахноидального пространства для визуализации изменений прохождения спинного мозга в позвоночном канале.

При проведении миелографии одновременно берут ликвор для цитологического исследования на предмет исключения воспаления или онкологического процесса.

Компьютерная томография (КТ) – это современный метод послойного рентгенологического исследования органов и тканей, где полученная информация обрабатывается в компьютере и выдает трехмерное изображение. Для лучшей визуализации структур спинного мозга вводят рентгенконтрастное вещество.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) позвоночника является наиболее информативным методом диагностики большинства заболеваний спинного мозга и позвоночника.

Лечение дископатий у собак

Существует консервативное и хирургическое лечение болезней межпозвонковых дисков у собак.

Физиотерапия, иглорефлексотерапия, бассейн и массаж являются основными методами лечения и восстановления, не зависимо от выбранной тактики консервативной терапии или хирургического лечения.

Лечение в ветцентре доктора Воронцова

Ветцентр доктора Воронцова находится в Москве, ЮАО, недалеко от пересечения МКАД и Каширского шоссе. Точный адрес: Совхоз им. Ленина, дом 3а (карта проезда), метро Домодедовская, Орехово, Зябликово, Красногвардейская.