Животные-покорители Галактики: Кто, кроме Белки и Стрелки, выходил в открытый космос

В честь 63-летия со дня первого запуска собаки в космос вспоминаем животных, покинувших Землю не по своей воле, но с пользой для науки.

Если задать вопрос о том, какие животные летали в космос, то с вероятностью 99,9% ответ будет: «Белка и Стрелка». Но знаете ли вы, что в космический полёт эти звездные собаки отправились не первыми? Слышали что-то о космонавтах-черепахах? А о родившимся в космосе цыплёнке? Давайте обо всем по порядку.

Полёт собаки Лайки 3 ноября 1957 года. Россия.

Собака Лайка – это первое животное, выведенное на орбиту Земли. Для космических полетов выбирали бездомных собак, поскольку породистые были изнежены, требовательны к пище и недостаточно выносливы.

Во время тренировок Лайка длительное время провела в макете контейнера, а перед самым полетом ей сделали операцию: вживили датчики дыхания и пульса.

Предстоящий полет не предполагал возвращения космонавта на Землю. Это было невозможно технически.

За несколько часов до полета контейнер с Лайкой поместили в корабль. Сначала у неё наблюдался учащенный пульс, но, когда собака оказалась в невесомости, он восстановился почти до нормальных значений. А через 5-7 часов после старта, совершив 4 витка вокруг Земли, собака погибла от стресса и перегрева, хотя предполагалось, что она проживет около недели. После этого спутник сделал ещё 2370 витков вокруг Земли и сгорел в атмосфере 14 апреля 1958 года. Так или иначе, полёт не удался.

Полёт обезьяны Эйбл и Мисс Бейкер 28 мая 1959 года. США.

В Советском Союзе начали отправлять обезьян в полёт только в 1983 году, а вот приматы из США покоряли космическое пространство уже с 1948 года.

На ранних этапах смертность среди обезьян была крайне высокой. Первыми обезьянами, которые смогли выжить во время полета, были макак-резус Эйбл и беличья обезьяна Мисс Бейкер.

Полёт собак Лисички и Чайки 28 июля 1960 года. Россия.

Лисичка и Чайка полетели в космос перед знаменитыми Белкой и Стрелкой.

Через 19 секунд у ракеты-носителя разрушился блок «Г» первой ступени, вследствие чего она упала на землю и взорвалась на 38-й секунде. Собаки погибли.

Но именно после этого случая конструкторами было принято решение разрабатывать систему аварийного спасения космонавтов не только в полёте, но и на этапах подготовки и пуска. Гибель Лисички и Чайки стимулировала разработку такой системы, и в этом их заслуга перед человечеством.

По меньшей мере этим собакам обязаны своей жизнью четверо советских космонавтов – Василий Лазарев, Олег Макаров, Владимир Титов и Геннадий Стрекалов.

Полёт Белки и Стрелки 19 августа 1960 года. Россия.

Собаки Белка и Стрелка – первые живые существа, благополучно вернувшиеся с орбиты.

На их полёте в космос подробно останавливаться не будет, поскольку о них и так все знают. Даже мультфильм одноименный есть, и единая транспортная карта Подмосковья «Стрелка» выпустили билеты в лимитированном дизайне с изображением собак-космонавтов.

Полёт крысы Гектора 22 февраля 1961 года. Франция.

Чтобы изучить бдительность млекопитающего в условиях невесомости, ученые решили отправить в космос крыс на метеорологической ракете Veronique AGI 24, разработанной во Франции. Для этой цели в мозг крысы были внедрены электроды, которые считывали сигналы мозга.

Так, во время первого полёта крысы, она удерживалась в вытянутом положении в контейнере с помощью специального жилета.

Через 40 минут после старта крыса, как и планировалось, была эвакуирована из ракеты, а на следующий день её уже привезли в Париж. Там встречавшие ученых с грызуном журналисты дали крысе кличку Гектор. Через 6 месяцев после полета Гектора усыпили для изучения эффектов влияния невесомости на электроды в его теле.

Полёт собаки Звездочки 25 марта 1961 года. Россия.

За 18 дней до полета Юрия Гагарина, СССР отправил в космос «Спутник-10» со Звездочкой на борту.

Корабль с собакой приземлился возле деревни Карша в Пермской области. В тот день погода была плохая, и поисковая группа долго не начинала поиски. Однако спускаемый аппарат с собакой нашел прохожий, который накормил животное и дал ему согреться. Позже прибыла поисковая группа.

Полёт кошки Фелисетти 18 октября 1963 год. Франция.

Кошки также использовались для изучения бдительности животных в условиях невесомости.

Изначально в полёт должен был отправиться кот Феликс, но он сбежал. Состояние невесомости продолжалось 5 минут 2 секунды. После полета кошка чувствовала себя хорошо.

Фелисетта быстро стала знаменитой, а полет был расценен СМИ, как выдающееся достижение. Однако сопровождавшие публикации в прессе фотографии кошки с электродами, вживленными в её голову, вызвали критику со стороны многих читателей и борцов против жестокого обращения с животными.

Полёт собаки Ветерок и Уголёк 22 февраля 1966 года. Россия.

Первый самый долгий полет в истории космонавтики совершили Ветерок и Уголек.

После полета собаки были очень слабыми, у них наблюдалось сильное сердцебиение и постоянная жажда. Кроме того, когда с них сняли капроновые костюмы, обнаружилось, что у животных нет шерсти, и появились опрелости и пролежни. Всю свою жизнь после полета Ветерок и Уголек провели в виварии Института авиационной и космической медицины.

Полёт среднеазиатских черепах 15 сентября 1968 год. Россия.

Первыми животным, возвратившимися на Землю после полёта в космос, были, как известно, собаки. А вот первенство в облёте Луны принадлежит черепахам.

В 1968 году в советский космический корабль «Зонд-5» посадили среднеазиатских степных черепах. Выбор был обоснован тем, что им не требуется большого запаса кислорода, они могут полторы недели ничего не есть и длительное время находиться как бы в летаргическом сне.

Вместе с ними на борту были: мухи-дрозофилы, жуки-хрущаки, растение традесканция с бутонами, семена пшеницы, сосны, ячменя, водоросль хлорелла и различные микроорганизмы.

Так, в космосе побывали виноградные улитки, тритоны, тараканы. А 22 марта 1990 года на космической станции МИР из перепелиного яйца проклюнулся птенчик – он стал первым живым существом, родившимся в космосе.

Животные, ценной своих жизней, помогли нам изучить космос, открыли нам безопасную дорогу в будущее. Будущее, в котором мы не должны забывать наших героев.

Памятник Лайке установлен во дворе Института авиационной и космической медицины.

Чучело Эйбл выставлено в Национальном музее воздухоплавания и космоса Смитсоновского института.

Мисс Бейкер похоронена на территории Космического и ракетного Центра США в Ханствилле (штат Алабама). На её надгробной плите всегда лежит её излюбленное лакомство – несколько бананов.

В Ижевске 25 марта 2006 года был открыт памятник собаке-космонавту Звездочке в сквере на улице Молодежной.

Собаконавты: Легендарные собаки-космонавты

Лайка

Лайке предстояло стать первой собакой-космонавтом, но не первой собакой-ракетчиком: у советских ученых уже был опыт запуска собак на ракетах в герметичных кабинах-лабораториях. Лайку, вотличие от предшественниц, возвращать на Землю не планировалось — все данные о ее самочувствии должны были передаваться по радиоканалу. Общий вес спутника составил 508 кг, что было основным достижением при этом пуске.

Лисичка и Чайка

Следующие собаки-космонавты — Лисичка и Чайка — должны были возвратиться на Землю в целости и сохранности, их спускаемый аппарат был защищен теплоизоляцией. Ласковая рыжая Лисичка очень понравилась Королеву. В момент примерки собаки к катапультируемой капсуле спускаемого аппарата он подошел, взял ее на руки, погладил и сказал: «Я так хочу, чтобы ты вернулась». Однако собаке не удалось выполнить пожелание главного конструктора — 28 июля корабль разбился совсем недалеко от старта при аварии первой ступени. Один из инженеров проворчал: «Нельзя было сажать на ракету рыжую собачку». Никаких сообщений в прессе о неудавшемся запуске 28 июля не появилось.

Белка и Стрелка

Буквально на следующий день на Байконуре (тогда он назывался Тюратам) начали готовить новый корабль для нового экипажа — Белки и Стрелки. Корабль был оснащен полным комплектом медикобиологической аппаратуры и доработанной системой жизнеобеспечения. Помимо собак, на борту находились две белые крысы и множество мышей. На них должны были ставиться эксперименты по воздействию космической радиации на живые организмы и исследованию эффективности систем питания, водоснабжения, ассенизации и регенерации отходов. Пытаясь угодить Хрущеву, в спускаемый аппарат загрузили семена различных сортов кукурузы, чтобы проверить влияние невесомости на урожай.

19 августа 1960 года в 15 часов 44 минуты 06 секунд ракетаноситель с Белкой и Стрелкой удачно стартовала. Во время пролета над Байконуром на первом витке обе собаки залаяли. Владимир Яздовский заметил: «Если собаки не воют, а тявкают — значит, вернутся».

На следующий день в 10 часов 15 минут была дана команда на спуск. На высоте 8 км открылись парашюты спускаемого аппарата. При снижении до 5 км отстрелилась крышка люка, и из спускаемого аппарата катапультировался контейнер с животными. Служба наблюдения ПВО и КГБ доложила: «Посадка в треугольнике Орск — Кустанай — Амангельды. Отклонение — всего 10 км от расчетной точки». Ровно через сутки в 12 часов в здании ТАСС на Тверском бульваре прошла пресс-конференция с участием легендарных собак, а вечером Белку и Стрелку уже показывали по телевизору. В советских школах прошли специальные уроки хорошего отношения к беспородным собакам, а на Птичьем рынке во много раз увеличился спрос на беспородных щенков.

Пчелка и Мушка

Отряд собак-космонавтов стремительно пополнялся. Вслед за Белкой и Стрелкой дорогу в космос должны были прокладывать Пчелка и Мушка.

Пуск корабля с Пчелкой и Мушкой состоялся 1 декабря 1960 года. Если о предыдущих полетах сообщалось задним числом, то о Пчелке и Мушке голосом Левитана вещали все радиостанции Советского Союза. Последнее сообщение ТАСС было следующим: «К 12 часам московского времени 2 декабря 1960 года третий советский корабль-спутник продолжал свое движение вокруг земного шара. Была подана команда на спуск корабля-спутника на Землю. В связи со снижением по нерасчетной траектории корабль-спутник прекратил свое существование при входе в плотные слои атмосферы. Последняя ступень ракетыносителя продолжает свое движение по прежней орбите». Задавать вопросы, что такое эта нерасчетная траектория, которая прекращает полет корабля, тогда было не принято.

А произошло вот что. Изза небольшого дефекта тормозной импульс оказался существенно меньше расчетного, траектория спуска оказалась растянутой.

Следовательно, спускаемый аппарат должен был войти в атмосферу несколько позже расчетного времени и вылететь за пределы территории СССР.

Как работает АПО? По команде на спуск одновременно со срабатыванием тормозных двигателей включается часовой механизм взрывного устройства. Отключить адский механизм может только датчик перегрузки, который срабатывает только при входе спускаемого аппарата в атмосферу. В случае с Пчелкой и Мушкой в расчетное время спасительный сигнал, разрывающий цепь взрывателя, не поступил, и спускаемый аппарат вместе с собаками превратился в тучу мелких осколков в верхних слоях атмосферы. Удовлетворение получили только разработчики системы АПО: им удалось в реальных условиях подтвердить ее надежность. В дальнейшем система без особых изменений перекочевала на борт секретных кораблей-разведчиков.

Шутка и Комета

Через 20 дней, 22 декабря, стартовал очередной корабль с живым экипажем — собаками Шуткой и Кометой, крысами и мышами. На последнем этапе выведения отказал двигатель третьей ступени, спускаемый аппарат отделился от корабля и, по расчетам баллистиков, приземлился в Якутии. Надежды обнаружить собак живыми не было: даже если бы аппарат уцелел на активном участке, собаки должны были быть выброшены катапультой в неутепленном контейнере на 40-градусный якутский мороз. Тем не менее в Якутию отбыла спасательная экспедиция. На четвертые сутки она обнаружила недалеко от города Тура цветные парашюты. Спускаемый аппарат лежал невредимый, и к его разминированию приступили саперы. Выяснилось, что при спуске отказала система катапультирования, что чудесным образом спасло собакам жизнь. Они отлично себя чувствовали внутри защищенного теплоизоляцией спускаемого аппарата. Шутка и Комета были извлечены, завернуты в тулуп и срочно отправлены в Москву как самый ценный груз. На этот раз никаких сообщений ТАСС по поводу неудавшегося пуска не было.

Чернушка и Звездочка

В 1961 году собаки летали уже не парами, а вместе с манекенами космонавтов по прозвищу Иван Ивановичи. 9 марта состоялся пуск корабля с собакой Чернушкой и манекеном по предполагаемой для Гагарина программе. Совершив один виток, корабль без проблем приземлился в заданном районе, в 260 км от Куйбышева. Чернушка была с гордостью продемонстрирована Владимиром Яздовским местным колхозникам, но ни о какой прессконференции ТАСС речи не было. 25 марта был запущен аналогичный аппарат со Звездочкой и Иван Ивановичем, который также благополучно приземлился в районе Воткинска. До полета Гагарина оставалось всего 18 дней.

Задолго до Гагарина. Собаки-космонавты

Немногие вспомнят о тех, кто проложил дорогу человечеству к звездам — о друзьях наших меньших, о собаках. И тем более о тех, кто летал задолго до Стрелки и Белки, и первого в мире спутника.

Давайте вспомним. с чего все начиналось.

А началось все с того, что 13 мая 1946 г. вышло секретное постановление Совета Министров СССР № 1017—419 сс, согласно которому важнейшей задачей стало создание вооружения с применением реактивных двигателей и организация научно-исследовательских работ в этой области. Постановление положило начало ракетно-космической отрасли страны. Кроме военно-стратегических задач, от учёных требовалась проверка возможности полёта в космос человека. Так как исследования влияния полётов в космос сразу на человеке поначалу были невозможны, было решено проводить эксперименты на животных. Главными претендентами в испытуемые были высшие млекопитающие — обезьяны и собаки.

Во время отбора кандидатов было выяснено, что использование обезьян в экспериментах не принесло бы необходимых результатов. Обезьяны трудно поддавались дрессировке, постоянно проявляли беспокойство и мешали исследователям своим непредсказуемым поведением. Они сильнее собак испытывали стрессы, поэтому гуманнее было не использовать обезьян, в пока ещё неизвестных условиях испытаний.

Однако в США первыми подопытными высшими млекопитающими были именно обезьяны, но для этого их приходилось полностью ограничивать в движении или использовать наркоз, что пагубно влияло на точность полученных во время опытов данных. Часть обезьян погибла именно из-за применения наркоза.

В Советском Союзе уже был накоплен серьёзный опыт использования собак как подопытных животных. Учёный-физиолог Иван Петрович Павлов в своих исследованиях использовал именно их. Для полёта в космос использовали беспородных и бездомных собак. Именно эти животные к моменту испытаний уже прошли естественный отбор в условиях улицы и бродячего образа жизни: имели крепкое от природы здоровье, смекалку, были хорошо приспособлены к стрессам, неприхотливы в еде, легко подчинялись человеку.

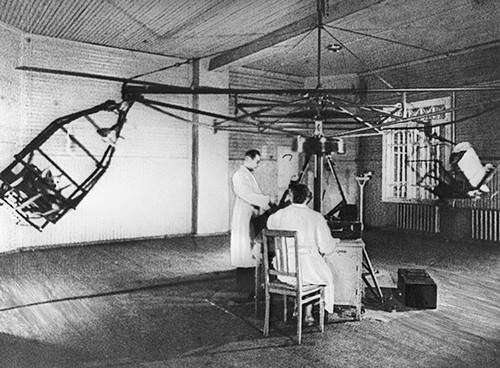

Осенью 1947 г. Королев предложил возглавить исследования в этой области В. Яздовскому, в то время заведовавшему лабораторией скафандров и герметических кабин в научно-исследовательском институте авиационной медицины (НИИАМ) ВВС МО СССР. НИИАМ разработал программу исследований медико-биологических проблем полетов на ракетах в верхних слоях атмосферы.

Для проведения работ в виварии НИИАМ недалеко от стадиона «Динамо» собрали 32 московских дворняг.

Подопытные собаки прошли все необходимые виды испытаний, которые проводили учёные. Их приучали длительно находиться в замкнутом пространстве, переносить сильные перегрузки и вибрации, не пугаться громких и непонятных звуков, уметь находиться в тесном экспериментальном снаряжении, позволяя записывать получаемые данные с закреплённых на теле датчиков.

Собак отбирали по особым параметрам, диктуемым особенностью исследовательского оборудования и размерами пассажирских кабин ракет.

Требовались животные не тяжелее 6 кг и ростом не выше 35 см. Для правильного расположения датчиков более всего подходили короткошёрстные собаки. К лету 1951 г. были подготовлены первые 14 собак.

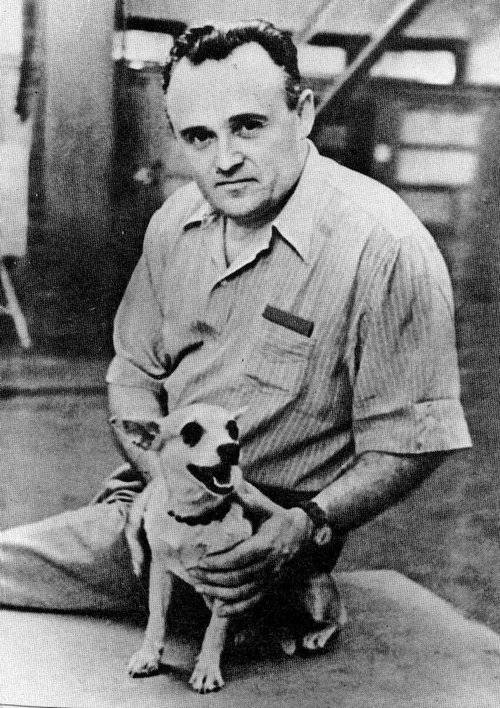

Их планировали отправлять в полёты попарно, чтобы исключить возможность индивидуальной реакции и получить более объективные результаты. Исследования полётов собак в верхние слои атмосферы и в космос были тщательно засекречены. Сложные и опасные эксперименты новой науки не проходили бесследно для подопытных собак. Подготовка, тренировки, полёты на баллистических ракетах могли пагубно влиять на состояние их здоровья. Кроме того, нередки были случаи гибели животных во время экспериментов. Это понимали учёные и исследователи, работавшие в то время с собаками. Им старались создать комфортные условия проживания, хорошо кормили, водили на прогулки, расчёсывали. У многих сотрудников были свои любимцы, которых они баловали деликатесами из собственного рациона. Генеральный конструктор ракетной техники Сергей Павлович Королёв, известный своей любовью к собакам, каждый день лично справлялся об их здоровье и самочувствии. Каждая трагедия, произошедшая с собаками во время испытаний, воспринималась, как личное горе.

Исследователи, работавшие с ними, никогда не позволяли себе называть своих питомцев экспериментальным материалом, так как во время совместной работы собаки становились для людей скорее коллегами и друзьями, а не объектами исследований.

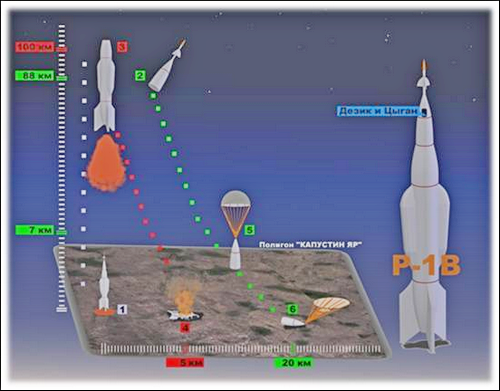

Первые исследования проводились с помощью геофизических ракет Р-1Б, Р-1В на высоту до 100 км. Во время полёта ракеты разгонялись до 4212 км/ч за короткий промежуток времени, перегрузки достигали 5,5 единиц. Собаки располагались в герметичной кабине на специальных лотках, привязанные ремнями. Поднявшись на необходимую высоту, ракета падала обратно, а головная часть с собаками спускалась на парашюте, который раскрывался на высоте 5—7 км. Также с помощью научной аппаратуры параллельно велись исследования верхних слоёв атмосферы и ближайшего космоса.

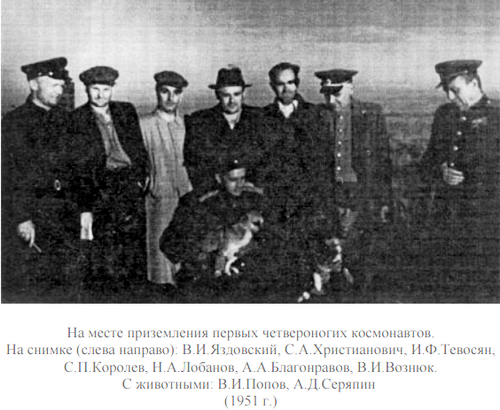

Наконец был утвержден день первого пуска. Но кому из четвероногих друзей поручить первый полет? Сошлись во мнении, что первыми в космос отправятся Дезик и Цыган, продемонстрировавшие спокойствие и выносливость во всех испытаниях. Итак, Дезик и Цыган стали первыми живыми существами, впервые в истории осуществившими полёт на баллистической ракете в верхние слои атмосферы до условной границы с космосом.

Старт ракеты Р-1Б с собаками на борту состоялся в 4 часа утра 22 июля 1951 г. с полигона Капустин Яр.

Вот как об этом вспоминает В. Яздовский: «Раннее утро 22 июля 1951 года. Солнце еще не взошло. Дезик и Цыган накормлены легкими, но калорийными продуктами: тушеным мясом, хлебом, молоком. Они свободно чувствуют себя в одежде, оснащенной датчиками. Регистрируется частота их пульса и дыхания. Полностью экипированные, зафиксированные в лотках животные ведут себя спокойно. Молодцы Дезик и Цыган, не зря целый год тренировались!

За час до старта я с механиком Воронковым поднимаюсь по лестнице на верхнюю площадку ракеты, напротив входного люка герметической кабины. Проверяем оборудование. Затем принимаем Дезика и Цыгана на лотках, устанавливаем их на свои места, закрепляем специальными замками. Подсоединяем все разъемы от датчиков на собаках к бортовой системе передачи информации. Заключительная операция на верхнем мостике ракеты — включение регенерационной установки и задраивание люка. Не удержался я: перед тем как закрыть крышку, поласкал собак и, будто они могли понять, пожелал им вернуться с победой.

Спустились мы с Воронковым с верхней площадки, я доложил Королеву, что все в порядке. Он молча обнял меня и предложил всем пройти в блиндаж. До пуска 20 минут. Минут за семь до появления солнечного диска над горизонтом включается двигатель ракеты, она окутывается морем огня и дыма и, наконец, отрывается от пускового стола. И вот уже маленькой звездочкой мчится в лучах восходящего солнца, несет в неизвестные дали наших питомцев. Что ждет их там? Академик С. А. Христианович опять скептически заметил, что вряд ли животные выдержат. Но я почему-то был уверен в успехе. Минут через десять-пятнадцать после старта на горизонте показался белоснежный парашют, на котором спускалась головная часть ракеты. Все, кто увидел его, бросились к месту возможного приземления. В один миг были забыты все мои просьбы и увещевания! Увидеть первопроходцев космоса хотели все. Счастливчики, первыми достигшие кабины, уже смотрели через иллюминатор. Слышны были их громкие крики: «Живые, живые!». открыли люк, отсоединили штекеры датчиков, выключили систему регенерации воздуха и вытащили животных на лотках из кабины. Когда их раздели, Дезик и Цыган стали бегать, прыгать, ласкаться к своим экспериментаторам, явно игнорируя всех остальных. Весь их вид выражал довольство, хвосты работали не переставая, и вслед за «хозяевами» они пошли к автомашинам и уселись на свои места».

Вспоминает Александр Серяпин, медик, один из тех, кто открывал после приземления люк приборного отсека: «…Первый полёт оказался очень удачным, собаки были живы. Когда мы их освобождали, подъехало много машин, в одной из них был Сергей Павлович Королев. Когда он увидел собак — по-моему, счастливее человека там не было. Он этих собак схватил, бегал с ними вокруг этой самой кабины. Поил их водой, колбасы давал, сахару. Потом взял их к себе в машину…»

Тщательное обследование Дезика и Цыгана показало, что никаких изменений в физиологическом состоянии у них не обнаружено, за исключением небольшой травмы у Цыгана — он оцарапал кожу на животе.

Больше он не участвовал в полётах. Цыгана забрал к себе домой председатель государственной комиссии по организации исследований на геофизических ракетах академик Благонравов.

Сама ракета упала в 5 км от места старта и взорвалась.

Для полёта использовали ракету Р-1Б (геофизические ракеты, являющиеся модификацией ракеты Р-1). В головной части ракеты Р-1Б монтировались отсеки, удлиняющие ее на 3 м по сравнению с Р-1. Непосредственно к приборному примыкал отсек ФИАН (физический институт Академии Наук) с аппаратурой, предназначенной для изучения состава первичного космического излучения и его взаимодействия с веществом. Перед отсеком ФИАН располагались герметичный отсек, в котором обеспечивались условия для жизнедеятельности подопытных собак, и парашютная система для спасения головной части.

29 июля 1951 г., через неделю после первого полёта собак на ракете, состоялся второй старт. Предстояло повторить эксперимент, прокладывавший дорогу в космос человеку. На борту находились собаки Дезик и Лиса. Дезика отправили в полёт ещё раз, чтобы проверить, как собака поведёт себя при повторной подготовке и старту.

Как и в первый раз, все шло точно по графику. По воспоминаниям В. Яздовского. ракета стартовала благополучно, на восемнадцатой минуте после пуска рассчитывали увидеть парашют. Но его все не было.

Самолетам была дана команда начать поиск приземлившейся головной части ракеты с животными. В поиск включилась и команда на автомашинах. Примерно через полчаса с одного из самолетов получили сигнал, что кабина обнаружена, и координаты места приземления. Автомашины с научными сотрудниками направились туда. Оказалось, что головная часть ракеты падала свободно, а парашют остался нераскрытым в контейнере. Ударившись о землю, кабина разрушилась, и животные погибли. Но информацию с автономных самописцев и пленку испытатели получили, так как они находились в бронекассетах. Комиссия по расследованию причин гибели животных пришла к заключению, что вибрации привели к нарушению нормальной работы барореле — специального прибора, обеспечивающего ввод парашютной системы. Дезик и Лиса погибли. Так был открыт скорбный список жертв космоса. Гибель собак вызвала серьёзные переживания исследователей, в частности, С. П. Королёва. После этого случая было принято решение разрабатывать систему аварийного катапультирования пассажиров из ракеты при возникновении аварийной ситуации.

Надежность остальных агрегатов и система подготовки животных сомнений не вызывали. Понимая, что без отдельных неудач в таком большом и сложном новом деле обойтись трудно, комиссия рекомендовала устранить дефекты в конструкции барореле, чтобы перейти к следующему этапу.

Цыгана решено было больше в полет не посылать, а сохранить для исследования отдаленных результатов космического путешествия. До самой смерти жил Цыган у академика Благонравова дома, и никаких отдаленных патологических изменений у него не отмечали.

Но останавливаться было нельзя. Поэтому готовили третий полет. Для экипажа отобрали Мишку и Чижика. Полет назначили на 15 августа 1951 г.

Ночью исследователи с животными и аппаратурой перебазировались из монтажного корпуса на пусковую площадку. Внимательно и четко проделали все операции. Собаки вели себя спокойно.

На рассвете ракета стартовала без особых проблем. Как и предусматривалось, в расчетное время, через 18 минут после старта, в небе появился парашют. Несмотря на инструкции, участники запуска устремились к месту посадки. Освобождённые от лотков и датчиков собаки чувствовали себя отлично, ласкались, несмотря на то, что недавно испытали сильные перегрузки. После предыдущего неудачного запуска Дезика и Лисы у исследователей появилась надежда, что программа испытаний будет выполняться и далее.

Начали готовить следующий, четвертый старт. Кандидатами для четвертого полета стали Смелый и Рыжик, прошедшие полный курс подготовки в лаборатории в Москве. Здесь предстояло приучить их к герметической кабине, чтобы снять возможные напряжения, возникающие в необычной обстановке. Как правило, кандидатов в полет содержат отдельно и выводят на прогулку с осторожностью, чтобы другие животные их не травмировали. Точно так обстояло дело с Рыжиком и Смелым.

И вот 17 августа днем Смелый во время прогулки сорвался с поводка и убежал в степь. Стали его искать, безуспешно. Опасения росли. Испытатели не ожидали такого сюрприза. Ведь собаки подбираются по парам, у них тоже есть психологическая совместимость. Встал вопрос: кем заменить Смелого? Спасало то, что Рыжик был спокойный, со всеми уживался. Решили на следующий день, 18 августа, подобрать пару Рыжику, а про побег Смелого пока никому ничего не говорить. Каково же было изумление, когда утром увидели Смелого, который с виноватым видом стал ласкаться к экспериментаторам. Сразу же поместили обеих собак в герметическую кабину. Надо было определить, не растерял ли Смелый за время путешествия в степи необходимые навыки. Обследование показало, что физиологическое состояние собаки не изменилось, рефлексы сохранились.

Старт состоялся 19 августа 1951 г. Все прошло в штатном режиме. На месте приземления было все нормально. Смелый, чувствуя свою вину, вел себя дисциплинированно и больше не убегал в степь. При самом тщательном обследовании нарушений в поведении и состоянии здоровья «космонавтов» не обнаружили.

У исследователей накапливались многочисленные данные, на основе которых можно было составлять программу для тренировки и полета человека. Оставались два пуска из запланированных шести, а картина уже была ясна.

В пятый полет отправлялись Мишка и Чижик, которых можно было назвать «ветеранами космоса». Повторное пребывание в герметической кабине не вызвало у них никаких отрицательных реакций. Они охотно участвовали в эксперименте, всем своим видом показывая, что условия полета вполне переносимы.

Пятый полет был назначен на 28 августа 1951 г. Королев требует постоянного усложнения экспериментов, чтобы приблизить полет человека. Поэтому для поддержания давления в кабине был установлен пружинный автоматический регулятор давления. По воспоминаниям Владимира Яздовского, «он прошел наземные испытания с отличной оценкой. Но как он поведет себя в космосе? Механизм его действия основан на следующем. При повышении давления в кабине игла регулятора отжимается и открывает отверстие в стенке кабины. Избыток газовой смеси выходит в открытое космическое пространство. При нормализации давления игла перекрывает отверстие в стенке кабины».

Старт и приземление прошли как обычно, по разработанной программе, но, «вскрыв люк, мы обнаружили, что собаки погибли. В чем дело? Анализ обстоятельств гибели животных показал, что игла-регулятор давления не перекрыла отверстие в стенке кабины, произошла разгерметизация и животные погибли от недостатка кислорода. Обратный ход иглы при вибрациях оказался недостаточно надежным».

Но информация эта, несмотря на неудачу, представлялась ученым очень ценной. Конструкторы убедились, что пока придется отказаться от регулятора давления. При подготовке шестого полета, вместо регулятора в стенке кабины просверлили отверстие, диаметр которого был точно рассчитан на стравливание газовой смеси при избыточном давлении.

Шестой и последний старт, завершающий первый этап полётов на геофизических ракетах, был назначен на 3 сентября 1951 г. Пассажирами ракеты Р-1Б были назначены Непутёвый и Рожок. Накануне была произведена полная проверка собак и их физиологических функций. Непосредственно перед стартом, сотрудники полигона заметили отсутствие Рожка. Клетка была заперта, Непутёвый на месте, а Рожок непонятным образом исчез. Времени на поиски новой собаки практически не было.

Исследователям пришла мысль поймать подходящую по параметрам собаку около столовой и отправить неподготовленной. Так и сделали. Вспоминает В. Яздовский: «…приманили подходящую по размерам собаку, помыли, подстригли, попробовали прикрепить датчики — новоиспечённый кандидат вёл себя совершенно спокойно. Об инциденте Королёву решили пока не докладывать. На удивление Непутёвый и его новый напарник провели полёт благополучно, техника не подвела».

После приземления Королёв заметил подмену, и ему рассказали о том, что произошло. Сергей Павлович заверил, что скоро на советских ракетах будут летать все желающие. Новому пассажиру ракеты, который ко всему прочему оказался ещё и щенком, дали кличку ЗИБ (Запасной исчезнувшего Бобика). А сам Королёв на докладе руководству трактовал аббревиатуру, как «Запасной исследователь без подготовки».

На этом полете был закончен первый этап полетов во время которого решались такие вопросы, как:

— разработки методов исследований физиологических функций животного, пригодных для применения в условиях полета на ракете;

— создания системы жизнеобеспечения животных в герметичной кабине малого объема для полета до высоты 100 км;

— изучения характера и степени влияния полета в верхние слои атмосферы на состояние физиологических функций организма и поведение животных;

— испытания контрольно-регистрирующей аппаратуры в необычных условиях.

Животные в ходе этой серии полетов запускались в герметической кабине на высоту 100 км и более. На 177—183-й сек. полета (на высоте около 100 км) происходило отделение головной части ракеты от ее корпуса. Затем на высоте 6-8 км раскрывался парашют и животные в герметической кабине спускались на Землю. Общее время пребывания животных в полете составляло 15-20 мин.

На этом этапе из семи побывавших в космосе собак — Цыган, Дезик, Лиса, Мишка, Чижик, Смелый, Рыжик — погибли четыре (Дезик, Лиса, Мишка и Чижик).

Кульминацией всех полетов «собаконавтов» стали орбитальные полёты вокруг Земли продолжительное время с первой космической скоростью. Основной целью экспериментов по запускам космических кораблей-спутников было исследование влияния факторов космического полёта на организм животных и других биологических объектов (перегрузка, длительная невесомость, переход от перегрузок к невесомости и обратно), изучение действия космической радиации на животные и растительные организмы. Также проводились медико-биологические эксперименты и научные исследования космического пространства.

Полёты собак на кораблях-спутниках должны были доказать безопасность орбитальных космических полётов для человека.

Первым этапом на этом пути должен был стать запуск спутника «Объект Д», один из вариантов которого по предложению академика Келдыша предусматривал наличие контейнера с «биологическим грузом» — подопытной собакой. Но спешная гонка с американцами за вывод первого искусственного спутника в космос привели к постройке упрощенного варианта без «пассажира» на борту.

Результатом этой космической гонки стал запуск 4 октября 1957 г. первого в мире ИСЗ «ПС—1».

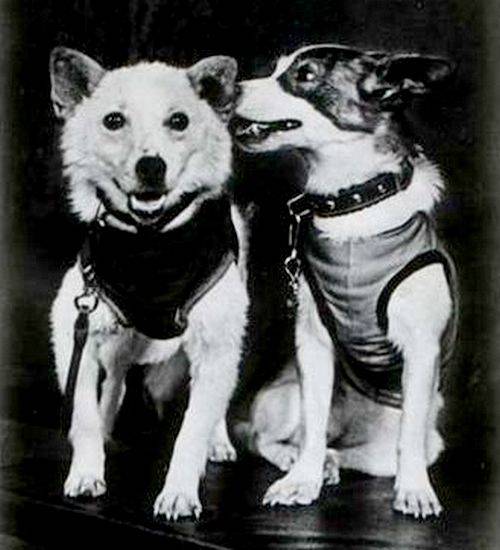

После успеха «Спутника-1» Хрущев потребовал от ОКБ-1 к 40-й годовщине Октябрьской революции запустить ещё один спутник. В этих условиях 12 октября было официально принято решение о запуске к 40-й годовщине Октябрьской революции второго искусственного спутника. Главный конструктор решил отправить на втором спутнике собаку. Было ясно — это камикадзе: тогда возвращать корабль из космического полёта еще не умели. Из десятка тренированных «испытатели» отобрали сначала троих — Альбину, Лайку и Муху.

Вошедшая в историю Лайка была выбрана военным врачом Владимиром Яздовским дней за десять до пуска. Она же стала первой «рассекреченной» собакой-космонавтом. «Альбина уже дважды летала и достаточно послужила науке, — сказал Владимир Иванович Яздовский. — К тому же у нее забавные щенки. Решили ее пожалеть. В качестве космонавта выбрали двухлетнюю Лайку. Была она славной, спокойной, ласковой. Жалко было ее…»

С утра 31 октября 1957 года собаку подготовили к посадке в спутник, провели гигиеническую обработку кожи разбавленным спиртом в местах выхода проводников от датчиков. В середине дня Лайку разместили в контейнере, а около часа ночи контейнер был поднят на вертикально стоящую ракету. Условия пребывания животного в герметической кабине спутника были вполне удовлетворительными и ничем существенно не отличались от тех, в которых животное неоднократно находилось при проведении длительных лабораторных опытов.

Сотрудники медицинской службы ни на одну минуту не отходили от Лайки. Стояла осенняя холодная погода, и пришлось к Лайке подтянуть шланг с теплым воздухом от наземного кондиционера. Перед стартом шланг был удален от ракеты.

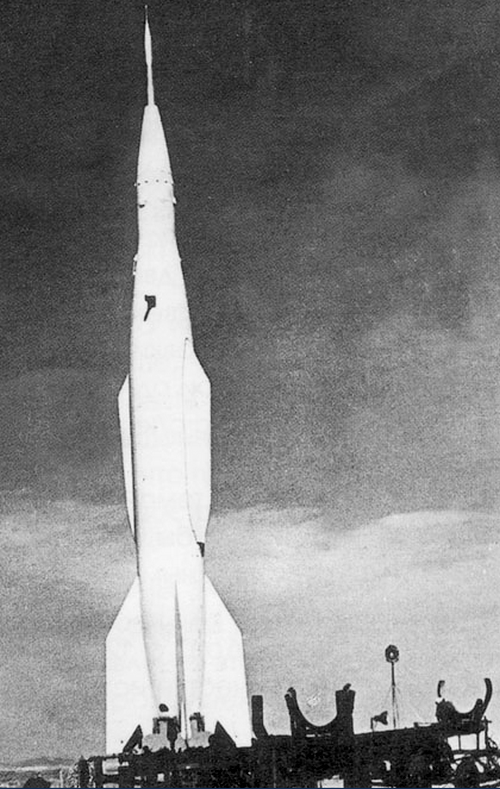

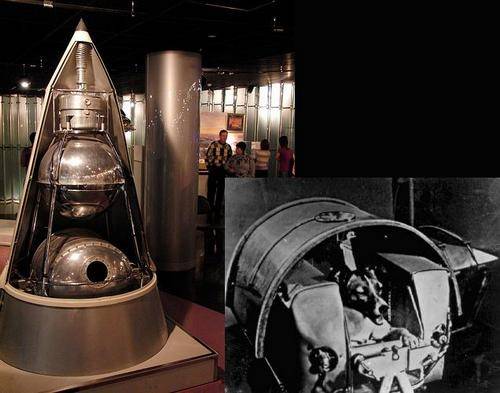

Полет второго спутника состоялся 3 ноября 1957 г. с космодрома Байконур (Тюратам). «Спутник-2» представлял собой конической формы капсулу 4-метровой высоты, с диаметром основания 2 метра, содержал несколько отсеков для научной аппаратуры, радиопередатчик, систему телеметрии, программный модуль, систему регенерации и контроля температуры кабины. Собака Лайка размещалась в отдельном опечатанном отсеке. Еда и вода подавались собаке в виде желе.

Вентилятор для охлаждения собаки начинал работать при температуре свыше 15 °C. Технические и биологические данные передавались с помощью телеметрической системы «Трал-Д», которая передавала данные на Землю в течение 15 минут во время каждого витка. На борту были установлены два фотометра для измерения солнечной радиации и космических лучей.

Времени на разработку нового спутника было выделено очень мало, и усовершенствовать существующие системы обеспечения жизнедеятельности за столь короткий срок не было возможности.

Поэтому эксперимент с Лайкой получился очень коротким: из-за большой площади контейнер быстро перегрелся, и на 4-м витке полёта телеметрия о состоянии собаки поступать перестала.

Позднее исследования показали, что Лайка, вероятно, погибла от перегрева через 5-7 часов полёта. Но этого было достаточно, чтобы доказать что живой организм может выдерживать длительное пребывание в невесомости.

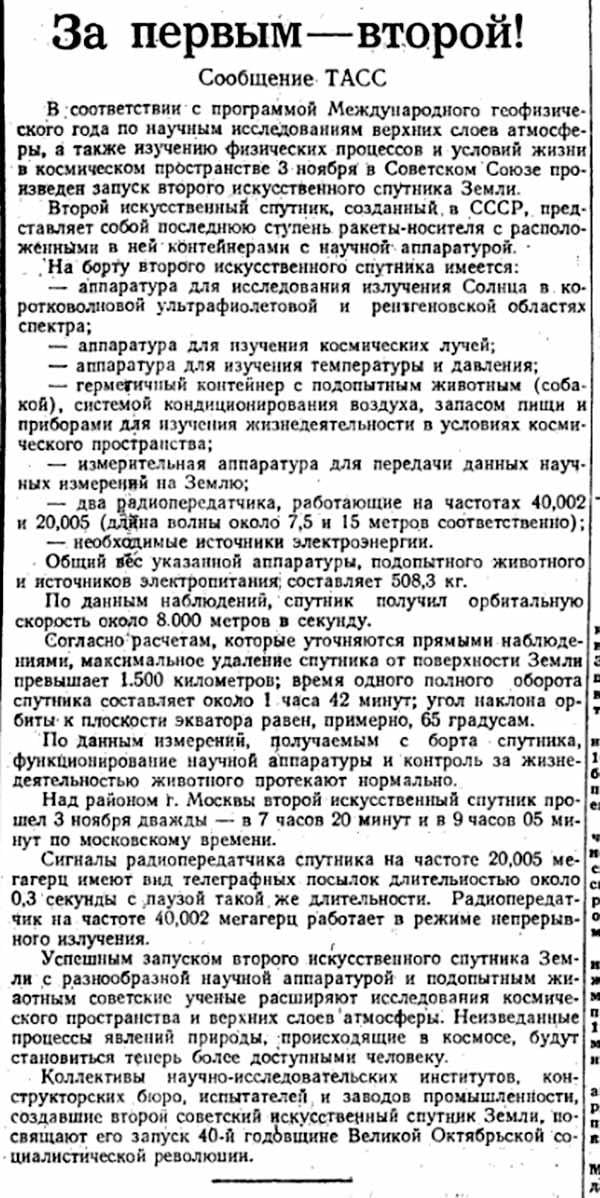

Телеграфное агентство Советского Союза официально сообщило, что «в соответствии с программой Международного геофизического года по научным исследованиям атмосферы, а также по изучению физических процессов и условий жизни в космическом пространстве. произведен запуск второго искусственного спутника Земли». Далее перечислялось, какая исследовательская аппаратура находится на борту спутника, и между делом было сказано, что кроме всего спутник несет «герметичный контейнер с подопытным животным (собакой). ». Имя собаки обнародовали только через день.

Никто тогда не знал, что у собаки, чьи портреты появились во всех газетах, билет в один конец. Больше того, когда напечатали ее портрет, она уже была мертва. Все, кто был причастен к эксперименту, знали, что жить Лайке в космосе три-четыре часа. Ни о каком недельном полёте не могло быть и речи. В конструкции кабины была допущена серьезная техническая ошибка. Переделывать было поздно. Для экспериментаторов важно было, как собака перенесет вывод на орбиту и те несколько витков, которые она будет жить и которые дадут ценную телеметрию.

Лайка несколько часов прожила в невесомости, а потом, как гласят официальные сообщения, «космонавтку» усыпили. Но это было благообразное вранье. Собака перегрелась в полёте и предположительно погибла от жары и удушья на четвертом витке. Между тем, газеты и радио по нескольку раз в день докладывали о самочувствии. уже мертвой собачки.

Еще несколько месяцев второй советский спутник с погибшей Лайкой накручивал витки и только в апреле 1958-го он вошел в плотные слои атмосферы и сгорел.

После старта Лайки в Советском Союзе почти три года не отправляли на орбиту биологические объекты: шла разработка возвращаемого корабля, оснащенного системами жизнеобеспечения. В начале 1960-го он был разработан — корабль «Восток», оснащенный системами жизнеобеспечения и специальным возвращаемым отсеком. На ком его испытывать? Конечно, на тех же собаках! В полёты на космическом корабле было решено отправлять только самок. Объяснение самое простое: для женской особи проще сделать скафандр с системой приема мочи и кала.

28 июля 1960 г. был произведён запуск космического корабля нового типа «Восток-1К-1». На борту находились собаки Лисичка и Чайка. Собака Лисичка была любимицей генерального конструктора С. П. Королёва, которой он перед полётом сказал: «Я очень хочу, чтобы ты вернулась…»

Из-за взрыва камеры сгорания двигателя 1-ой ступени на 29 сек. полета пуск закончился неудачей, вследствие чего она упала на землю и взорвалась на 38-й секунде. Собаки погибли.

После этого случая было принято решение разрабатывать систему аварийного спасения космонавтов не только в полёте, но и на этапах подготовки и пуска.

19 августа 1960 г. в 11 ч 44 мин. по московскому времени со стартового комплекса № 1 (ныне Гагаринский старт) был осуществлён успешный запуск второго космического корабля-спутника на орбиту спутника Земли. Основной задачей запуска второго космического корабля-спутника являлась дальнейшая отработка систем, обеспечивающих жизнедеятельность человека, а также безопасность его полета и возвращения на Землю. В полете предусматривалось проведение ряда медико-биологических экспериментов и осуществление программы научных исследований космического пространства. Для успешного полета второго космического корабля-спутника с живыми существами на борту и возвращения его на Землю потребовалось решение сложнейших научных и технических проблем, обеспечивающих:

— управляемый полет космического корабля и спуск его на Землю с большой точностью в заданный пункт;

— условия нормальной жизнедеятельности живых существ в космическом полете;

— надежную радио- и телевизионную связь с космическим кораблем.

Все эти задачи были успешно решены.

В катапультируемом контейнере, кроме двух собак, находились 12 мышей, насекомые, растения, грибковые культуры, семена кукурузы, пшеницы, гороха, лука, некоторые виды микробов и другие биологические объекты. Вне катапультируемого контейнера, в кабине корабля, были помещены 28 лабораторных мышей и 2 белые крысы. Космический корабль вместе со своими пассажирами — собаками Белкой и Стрелкой и другими живыми существами — благополучно возвратился на Землю.

Впервые для наблюдений за четвероногими космонавтами было использовано телевидение. На борту космического корабля размещались 2 небольшие телевизионные камеры. Одна камера снимала через иллюминатор контейнера Белку анфас. Вторая камера через боковой иллюминатор передавала изображение Стрелки в профиль.

Полёт продолжался более 25 часов, за это время корабль совершил 17 полных витков вокруг Земли.

Кабину, в которой находились Белка и Стрелка, поместили в корабль за два часа до старта. Подготовкой корабля к запуску руководил лично С. П. Королёв. Старт прошёл успешно, ракета, оторвавшись от стартового стола, штатно вывела космический аппарат на орбиту. Во время старта и набора высоты у собак наблюдались сильно учащённые дыхание и пульс, но когда корабль был выведен на орбиту, они успокоились.

Впервые в истории космонавтики велось постоянное наблюдение за состоянием и поведением собак с помощью телевизионной системы.

Видеоинформация, передававшаяся с борта корабля во время прохождения корабля-спутника в зоне действия наземных приёмных пунктов, регистрировалась на киноплёнку. В дальнейшем при просмотре этой плёнки можно было определить, как вело себя животное в определённый момент и какие физиологические изменения в этот период происходили.

Кроме того, информация, накопленная во время нахождения корабля вне зоны видимости наземных служб, передавалась на Землю позднее.

В полёте регистрировались частота пульса, дыхания, артериальное давление (в сонных артериях), электрокардиограммы, фонокардиограммы (тоны сердца), двигательная активность животных и температура тела. Координация движения животных изучалась с помощью телевидения и контактно-реостатных датчиков, воспринимавших движения животных и передававших о них по телеметрии.

Состояние невесомости не оказывало существенного воздействия на систему кровообращения. Температура тел собак не изменялась в течение всего полёта. Однако после четвёртого витка вокруг Земли Белка почему-то стала крайне беспокойна, пыталась вырваться из привязных ремней и лаяла. Её стало тошнить. Несмотря на это, послеполётные анализы не выявили у Белки особых отклонений от нормы.

Кроме того, имел место интересный эпизод. Незадолго до полёта собак НАСА запустило на орбиту пассивный спутник связи «Эхо-1».

Из-за большого размера и зеркальной поверхности он был очень хорошо виден с Земли ночью — высокая отражающая способность солнечных лучей делала его ярчайшим искусственным спутником. В тот момент, когда ночью над Байконуром пролетал корабль Белки и Стрелки, на более высокой орбите пролетал легко различимый невооружённым глазом «Эхо-1». В это время по какой-то причине Белка и Стрелка начали дружно лаять. У наблюдателей за экранами мониторов появилось впечатление, что собаки лают на американский спутник, что придало комичности ситуации.

20 августа 1960 г. в 13 ч. 32 мин. по московскому времени на 18 витке с Земли была дана команда на запуск цикла спуска. Была включена тормозная двигательная установка, и корабль сошёл с орбиты. Через некоторое время спускаемый аппарат успешно приземлился в заданном районе (треугольник Орск — Кустанай — Амангельды) в 10 км от расчётной точки.

9 марта 1961 г. на новой модификации корабля «Восток-3» в космос ушла Чернушка. Программа полета предусматривала одновитковый полет. На борту, кроме собаки, находился манекен человека, в шутку названный Иваном Ивановичем. Внутри манекена разместили мышей, морских свинок, другие биологические объекты в целях изучения влияния радиационного излучения. Полет прошел благополучно, аппаратура работала безотказно. Спускаемый аппарат корабля совершил посадку в Куйбышевской области (манекен при этом катапультировался).

25 марта полет по аналогичной программе совершила Звездочка. Полет прошел благополучно, спускаемый аппарат совершил посадку в 45 км юго-восточнее г. Воткинск. Вместе с собакой летал и манекен Иван Иванович. Манекен штатно катапультировался. Попутно была испытана фоторазведывательная аппаратура над объектами в Турции и Африке. После завершения полетов Звездочку отдали в московский зоопарк, откуда она благополучно сбежала. Так что теперь значительная часть московских дворняг может гордиться своей родословной.

Опыт показал, что полеты собак на кораблях «Восток» проходили с некоторыми сдвигами в их физиологическом состоянии. Симптомы проявлялись после четвертого витка. Это заставило планировать первый предстоящий полет человека в космическое пространство продолжительностью не более одного витка с максимальной автоматизацией режимов управления. До старта человека в космос оставалось 18 дней.