1954: Двухголовые собаки во славу трансплантологии

Эксперименты Владимира Петровича Демихова (1916—1998) по пересадке головы одной собаки на тело другой продолжали начатую ещё до войны работу. Владимир Петрович был одним из основоположников трансплантологии, его книга «Пересадка жизненно важных органов в эксперименте» (1960, переведена и опубликована за рубежом в 1962) долгое время оставалась единственной в мире монографией в области трансплантации органов и тканей.

Опыты на собаках, вызывающие ужас у современных зоозащитников, были необходимым этапом внедрения трансплантации органов в медицинскую практику и оказали большое влияние на мировую трансплантологию.

Лаборатория Демихова добилась полного функционирования второй головы собаки в середине 1950-х. Для этого было максимально, насколько позволяли технологии того времени, сокращено время пребывания отделённой от тела головы без снабжения мозга кислородом — использовалась некая «машина, сшивающая кровеносные сосуды».

Всего Демихов и его коллеги пересадили 20 голов щенят на тела взрослых собак. Вместе с головой пересаживались лёгкие и пищевод, который выводился наружу. Полученные двухголовые существа жили от двух до шести дней, в одном случае двухголовая собака продержалась 29 дней.

В своей книге «Пересадка жизненно важных органов в эксперименте» Демихов приводит записи дневника наблюдений, относящихся к эксперименту, проводившемуся в феврале 1954 года, когда он и его сотрудники пересадили голову и передние лапы месячного щенка на шею взрослой сибирской лайки.

«9:00. Донорская голова активно пьёт воду или молоко и дёргается, как бы пытаясь высвободиться из туловища реципиента.

22:30. При попытке уложить реципиента на кровать пересаженная голова до крови укусила одного из ассистентов за палец.

26 февраля, 18:00. Донорская голова укусила реципиента за ухом, так что реципиент взвизгнул и затряс своей головой».

Двухголовые собаки Демихова обычно погибали в результате иммунных реакций. Подавляющих иммунитет лекарств тогда не существовало, поэтому иммунная система собаки-реципиента отвергала чужеродные части собаки-донора. Владимир Петрович Демихов пересадил практически все части и комбинации частей тела собаки другим собакам, а потом закрыл лабораторию.

10 Самых странных экспериментов на животных

На протяжении всей истории учёные экспериментировали на животных во имя науки. Хотя многие из этих экспериментов казались логичными, некоторые из них были на грани сумасшествия. Некоторые были настолько загадочными, что нельзя не задаться вопросом: «О чём они вообще думали?»

10. Двухголовые собаки

Хотя многие из отчётов об этих экспериментах звучат как что-то из «Секретных материалов», на самом деле есть хорошо документированные случаи, когда учёным удавалось успешно присоединить голову одной собаки к другой. Американский учёный Чарльз Гатри (Charles Guthrie) успешно сделал это в начале 1900-х годов. Его «создание» прожило 26 минут. Во время Холодной войны русские учёные А.Г. Коневский и Владимир Демихов по отдельности успешно воссоздали эксперименты Гатри. Так как операция Коневского была случайна (он изначально хотел провести трансплантацию сердца), именно Демихов получил всемирную известность за своих двухголовых собак. Он улучшил процесс пересадки и смог выполнить 20 операций. Из 20 подопытных, одно животное прожило целый месяц.

9. Индюки возбуждаются от вида отрубленных голов

В 1960-х годах исследователи из Пенсильвании, Мартин Шейн (Martin Schein) и Эдгар Хейл (Edgar Hale), заметили, что самцы индюков спаривались с моделями самок с таким же азартом, как и с реальными птицами. Заинтригованная парочка исследователей подвергла самцов индюков ещё более странным экспериментам. Они предположили, что для самцов индюков во время спаривания наиболее важна голова самки. Они постепенно снимали части тел моделей одну за другой, пока не осталась только голова на палке. Несмотря на это, самцы индюков возбуждались при виде головы, и им это даже больше нравилось, чем всё тело без головы. И тут эксперимент становится по-настоящему странным. Исследователи достали отрубленную голову индейки и посадили её на полку. Они также выставили засушенную голову самца, голову самки, которая была отрублена два года назад, а также голову, сделанную из обычного пробкового дерева. Неустрашимые самцы индюков решили не обижать ни одну из голов и попытались спариться с каждой.

8. Пересадка головы обезьяны

Американский учёный Роберт Уайт (Robert White) считается первым человеком, успешно совершивший «настоящую пересадку голову». В то время как Демихов пересадил дополнительную голову на тело живой собаки, Уайт пошёл дальше и сумел пересадить отрезанную голову обезьяны на тело обезглавленной обезьяны в 70-ые годы. До этой операции Уайт успешно пришил мозг собаки на другую собаку и сумел поддерживать мозг обезьяны живым вне её тела. Согласно интервью, которое дал Уайт, голова обезьяны ожила после того, как получила новое тело и даже попыталась укусить члена команды Уайта. Однако обезьяна не могла двигать телом, так как на тот момент не было методов прикрепления мозга к спинному мозгу. Обезьяна прожила полтора дня, после чего скончалась. По неразглашённым причинам Уайту не удалось попробовать свой метод на людях. Однако современные учёные говорят, что мы, возможно, станем свидетелями первой пересадки человеческой головы в ближайшее столетие.

Немецкий учёный Карл Август Вайнхолд (Karl August Weinhold) считал, что человеческий мозг был чем-то вроде батарейки, присоединённых к нескольким «проводам», то есть остальной нервной системе. Этот настоящий доктор Франкенштейн решил доказать своё мнение в 1817 году, когда он провёл эксперимент над котёнком. Вайнхолд своими словами детально описал всю отвратительность своего эксперимента: «Животное фактически потеряло всю свою жизнь, все свои чувства, произвольные сокращения мышц и в конечном итоге пульс. Затем я наполнил обе полости вышеупомянутой смесью (цинком и серебром). На почти 20 минут животное получило такой заряд жизни, что смогло поднять голову, открыть глаза,… затем с великим усилием поднялось, сделало несколько шагов и упало в бессилии».

Хотя эксперимент Вайнхолда может быть расценен теперь сумасшедшим и аморальным, это происходило в то время, когда учёное сообщество было одержимо идеей воскрешения мёртвых. Что интересно, год спустя после эксперимента Вайнхолда, Мэри Шелли (Mary Shelley) опубликовала её популярный классический роман Франкенштейн.

Ему не удалось воскресить первых двух псов, но смог воскресить двух других подопытных. Хотя Лазари 3 и 4 были ослеплены и перенесли сильное повреждение мозга, они прожили несколько месяцев в доме Корниша. Исследователь приобрёл настолько дурную славу, что университет выгнал его, и ему пришлось продолжать свои исследования в лаборатории неподалёку от дома. В 1947 году Корниш вернулся с новой машиной воскрешения и начал поиски добровольца-человека. Заключённый, приговорённый к смертной казни, Томас МакМонигл (Thomas McMonigle) вызвался поучаствовать в проекте, но чиновники опасались, что им придётся отменить его наказание и отказали Корнишу. Разочарованный исследователь вернулся домой и остаток своей жизни продавал зубную пасту.

5. Эксперимент «Бей током щенка» (Shock The Puppy Experiment)

Исследователи Шеридан (Sheridan) и Кинг (King) придумали новую версию широко известного эксперимента Милгрэма (Milgram), только ещё более жестокую. Они предполагали, что некоторые из подопытных подозревали, что жертва-человек притворялся, что его бьют током, поэтому решили заменить человека на живого щенка. Удары током были безвредными, но достаточно сильными для того, чтобы щенок реагировал на них. После испытаний исследователи проанализировали данные и сделали шокирующий вывод: из 26 подопытных (13 мужчин, 13 женщин), все женщины били щенка самым высоким уровнем тока. С другой стороны, 50 процентов мужчин отказались продолжать наказывать щенка электрическим разрядом, когда увидели, что щенку становится слишком больно.

2. Медузы в космосе

Доктор Дороти Спангенберг (Dorothy Spangenberg), учёный из медицинского института Восточной Вирджинии, хотела узнать, как скажется гравитация на будущих людях, родившихся в космосе. И каким образом можно это легче узнать, чем отослать туда сначала медуз (серьёзно, ни у кого нет других идей?). 5 июня 1991 года Дороти и её команда упаковали 2478 маленьких медуз и отослали их в космос в целях эксперимента на борту космического шаттла Колумбия. Медузы хорошо приспособились к жизни на орбите, и их количество вскоре достигло 60000.

К сожалению, когда их вернули на Землю, эти медузы, рождённые в космосе, отличались более выраженными «аномалиями пульсирования», что является более научным способом сказать, что они страдали от вертиго из-за того, что не смогли приспособиться к гравитации. Учёные заключили, что люди, разделяющие с медузами теми же приспособлениями к гравитации, скорее всего, будут испытывать те же проблемы, если родятся в космосе.

1. Отделённая голова собаки

В 1928 году русский учёный Сергей Брюхоненко шокировал других советских учёных, представив им странную машину системы искусственного кровообращения. Он утверждал, что его машина «аутожектор» позволяет поддерживать голову в живом состоянии путём постоянной циркуляции крови, пока над остальным телом проводится операция. Для доказательства своей точки зрения, он представил фильм, в котором была представлена отделённая голова собаки, которую подвергают различным стимуляциям. К всеобщему удивлению, голова моргала, когда ей в глаза светили, и вздрагивала, когда о близлежащий стол били молотком. Наконец, учёный скормил голове кусочек сыра, который прошёл через пищеводную трубку. Стоит заметить, что по поводу этого эксперимента велось много споров и его никогда не проверяли независимые люди.

Поддержи Бугага.ру и поделись этим постом с друзьями! Спасибо, друг! 🙂

Голова профессора Канаверо

Голова профессора Канаверо

Голова профессора Канаверо: резать или не резать — вот в чем вопрос

Автор

Редакторы

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Голова, живущая отдельно от тела — предмет не одной фантастической повести: «Голова профессора Доуэля», «Человек без тела», «Франкенштейн», наконец, даже мультипликационного сериала «Футурама»! Научная фантастика и наука так тесно переплетены, что порой не удается понять, что реальнее. На арене медицинских открытий, под пристальным взором миллионов зрителей, сейчас находится итальянский нейрохирург Серджио Канаверо, который уверен, что в его силах превратить фантастику в подлинный научный прорыв. Помочь шагнуть медицине в будущее он собирается путем трансплантации головы пациента с мышечной атрофией на донорское тело.

«Био/мол/текст»-2016

Эта работа опубликована в номинации «Свободная тема» конкурса «био/мол/текст»-2016.

Генеральным спонсором конкурса, согласно нашему краудфандингу, стал предприниматель Константин Синюшин, за что ему огромный человеческий респект!

Спонсором приза зрительских симпатий выступила фирма «Атлас».

Из курса истории

Сергей Брюхоненко

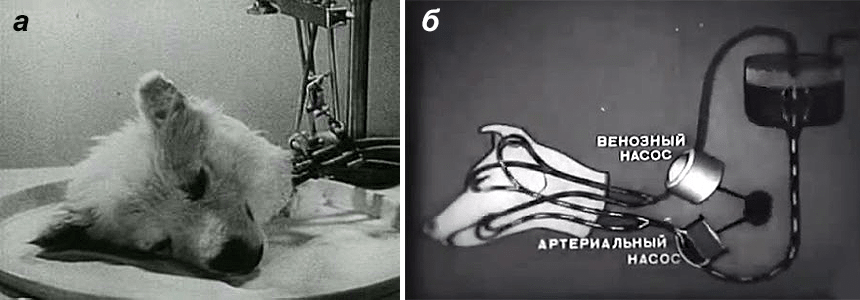

Корни фантастических романов о пересадке головы растут прямиком из советских лабораторий. В 1928 году научное сообщество было потрясено живой головой собаки, покоящейся на блюдечке и реагирующей на внешние раздражители (рис. 1а). Физиолог и доктор медицинских наук Сергей Сергеевич Брюхоненко в воронежском Институте экспериментальной физиологии и терапии создал первый в мире аппарат искусственного кровообращения — автожектор, который позволил собачьей голове прожить 1 час 40 минут отдельно от тела, реагируя при этом на воздействия окружающего мира: она моргала, высовывала язык и проглатывала кусочки сыра, которые тут же выскальзывали из пищеводной трубки [1].

Рисунок 1. Эксперимент Брюхоненко. а — Голова собаки, покоящаяся на блюдечке. б — Автожектор кровоснабжает голову собаки.

Автожектор был имитацией сердца животного и осуществлял два круга кровообращения. Роль артерий и вен выполняли резиновые трубки, соединявшиеся в большом круге с головой собаки, а в малом — с ампутированными легкими (рис. 1б). Автожектор состоял из резервуара, который через систему трубок подавал артериальную кровь в артериальный насос, снабжающий головной мозг. Через венозный нанос происходил отток венозной крови. Кровь в резервуаре постоянно снабжалась кислородом (видео 1).

Видео 1. Советский документальный фильм 1940 года «Эксперименты по оживлению организма» о работах Сергея Брюхоненко

Брюхоненко писал: «Особенно активные движения шли за раздражением слизистой носа зондом, введенным в ноздрю. Это раздражение вызывало у головы такую энергичную и длительную реакцию, что даже открывалось кровотечение из места отреза и чуть не были оборваны трубки, присоединенные к ее сосудам. Голову пришлось удерживать на тарелке руками. Создавалось впечатление, что голова собаки пыталась освободиться от внедренного в ноздрю зонда. Голова несколько раз открывала рот, и, по выражению наблюдавшего этот эксперимент профессора А. Кулябко, казалось, что она будто пытается лаять и выть».

Хотя зрачковый, роговичный и некоторые другие рефлексы собачьей головы были сохранены, жизнеспособной она, конечно, не была. Но Брюхоненко и не стремился обеспечить голове полную жизнеспособность, отделив ее от тела; он хотел поддерживать жизнеобеспечение организма и его отдельных органов в условиях больших кровопотерь. Современная реаниматология и трансплантология обязана своим существованием именно автожектору Брюхоненко, за что в 1965 г. посмертно он и был удостоен Ленинской премии. Его опыт послужил отправной точкой для идеи Серджио Канаверо.

Владимир Петрович Демихов

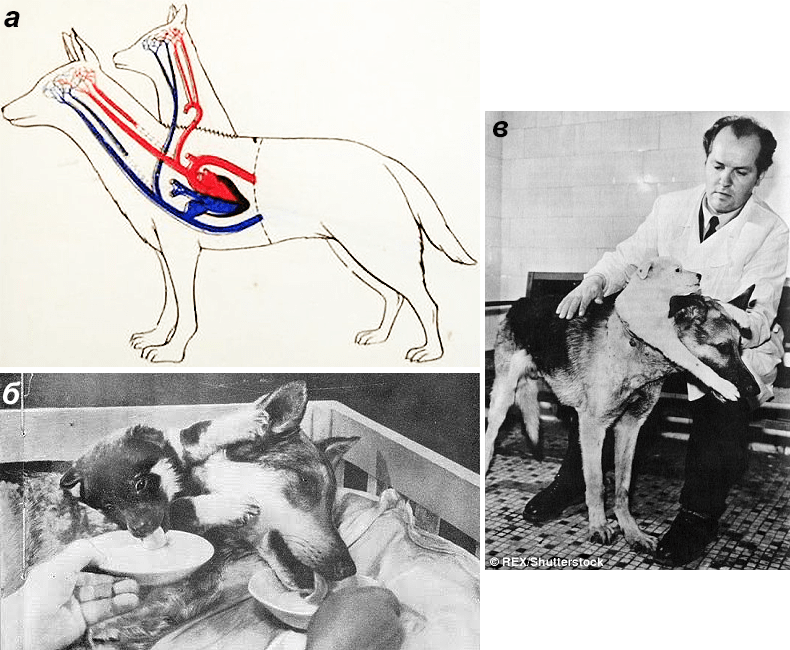

Первую успешную пересадку головы млекопитающего провел в 1954 году Владимир Петрович Демихов [2]. Голову щенка-донора с передними лапами он пересадил взрослой немецкой овчарке-реципиенту на шею. Два крупных сосуда щенка-донора (аорта и полая вена) соединил с крупными сосудами шеи взрослой собаки. Создание соустий происходило таким образом, что кровообращение в подсаженной голове ни на минуту не прекращалось. После сшивания сосудов создавался общий круг кровотока, и пересаженная голова щенка начинала жить за счет дыхания и кровообращения взрослой собаки (рис. 2).

Рисунок 2. Эксперимент Демихова. а — Схема кровоснабжения головы щенка-донора и тела овчарки-реципиента. б — Двухголовая собака лакает воду из рук Демихова. в — Демихов демонстрирует взрослую собаку-рецепиента и подсаженную к ней голову щенка-донора.

В результате эксперимента наблюдалось полное сохранение всех жизненных функций головы: она реагировала на окружающее, смотрела в глаза подходящим к ней людям, облизывалась при виде еды, могла укусить за уши собаку-реципиента, если та причиняла неудобства голове, при повышенной температуре в комнате высовывала язык и производила учащенные дыхательные движения. Сон у пересаженной головы наступал независимо от бодрствования или сна собаки-реципиента.

Спустя несколько дней после операции начался отек тканей пересаженной головы, нарушалось кровообращение. Пересаженная голова приобретала форму шара, глаза полностью заплывали, язык не помещался в ротовой полости. Если надавливали на кожу пальцем, то оставалась ямка. «Чужую голову пришлось удалять, чтобы спасти собаку, принявшую к себе часть другого организма», — писал Демихов. Из многих десятков опытов лишь одна пересаженная голова сохраняла жизнеспособность в течение 32 дней, благодаря близкому родству тканей собак и совпадению групп крови.

Владимир Демихов — отец мировой трансплантологии и учитель Кристиана Барнарда, осуществившего первую в мире пересадку человеческого сердца, — протоптал проложенную Брюхоненко дорожку в дремучую неизвестность трансплантации головы [3].

Роберт Уайт

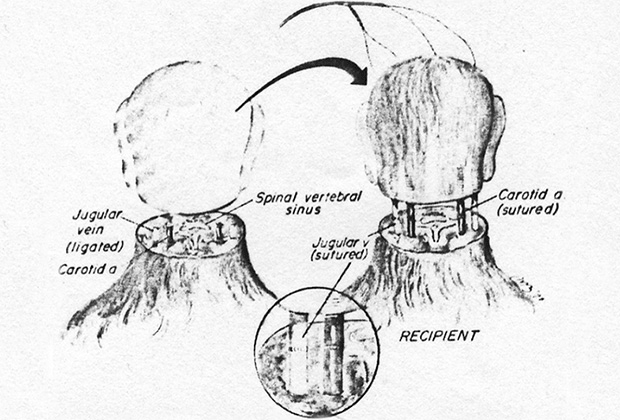

Последователь Демихова — Роберт Уайт — в 1970 году успешно пересадил голову обезьяны-донора на тело обезьяны-реципиента (рис. 3).

Рисунок 3. Схематическое изображение опыта Роберта Уайта с обезьянами.

Уайт писал: «То, что было достигнуто на животной модели, полностью выполнимо и в человеческой сфере. То, что всегда принадлежало научной фантастике — станет клинической реальностью в начале 21-го века. Трансплантацию головы вместе со значительными улучшениями в хирургических технологиях и ведением послеоперационного периода уже сейчас возможно рассматривать для адаптации методов пересадки головы к людям» [4–6].

Видео 2. Фильм об успешных операциях по пересадке головы. Удивительный документальный фильм рассказывает о необычном соревновании между русскими и американскими учеными по пересадке головы.

Протокол Gemini

Серджио Канаверо надеется на более благоприятный исход экспериментальной операции, нежели у его предшественников: он стремится к полному восстановлению жизнеспособности. Проблем, стоящих перед ним, великое множество: от этических до практических медицинских.

I. Этично ли отрезать голову?

Как воспримут представители различных религий трансплантацию головы? По мнению некоторых конфессий, именно голова является вместилищем души. Следовательно, отделить ее от тела и переместить в другое — недопустимо. Однако и пересадка сердца встречала в свое время бурю негативных эмоций, а впоследствии стала рядовой операцией, которая каждый день спасает сотни жизней.

Что же касаемо личности человека? Будет ли пациент ощущать себя самим собой? Пересадка конечностей, почек, печени или сердца по отдельности уже несет в себе психологическую травму для человека. Что почувствует реципиент, если пересадить ему чужое туловище? Будет ли оно восприниматься мозгом как свое собственное? Нескончаемый поток вопросов адресуется итальянскому нейрохирургу. Психологические проблемы, которые, несомненно, возникнут у пациента, он намерен купировать курсом психотерапии.

В норме информация от проприорецепторов, которые отвечают за напряжение в мышцах, а также тактильных рецепторов, отвечающих за прикосновения, поступает в кору больших полушарий головного мозга, где вместе с информацией от органов зрения формирует у человека образ тела. При любом изменении данных от этих рецепторов образ изменяется. Обычно это протекает постепенно и практически незаметно — например, когда человек растет. Радикальная перемена в составе тела может повлечь за собой плачевные последствия. Возможно, пациент не сможет принять новое тело, кора головного мозга запомнит форму и силу конечностей предыдущего тела, а раз их ощущение никуда не ушло, эти уже не существующие конечности будут восприниматься как фантомные [7].

II. От слов — к телу. Резать или не резать?

Этика — это лишь одна сторона медали. Другая — практические проблемы функционирования чужого туловища.

Реиннервация

Рисунок 4. Строение нитрида кремния.

Одна из главных проблем, стоящая перед хирургом, это реиннервация — восстановление проводящих нервных путей от головного мозга к спинному. Иначе мозг не сможет контролировать свое новое тело, и пациента постигнет участь обезьян Уайта, которые, хотя и получили новые тела, оставались парализованными.

Канаверо утверждает, что обеспечить реципиенту полноценную жизнедеятельность возможно. Кроме того, он стремится к наименьшим повреждениям нервных путей. Нейрохирург предлагает использовать нанонож из нитрида кремния (рис. 4), чтобы одновременно отделить головы донора и реципиента.

Это соединение кремния и азота обладает высокой ударной прочностью, а чем больше сила, прикладываемая к спинному мозгу во время его пересечения, тем меньше повреждаются нервные пути, входящие в его состав.

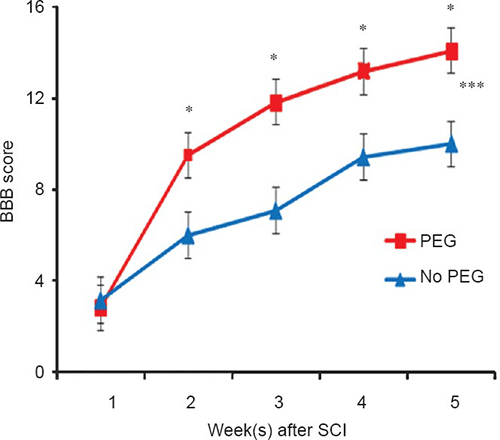

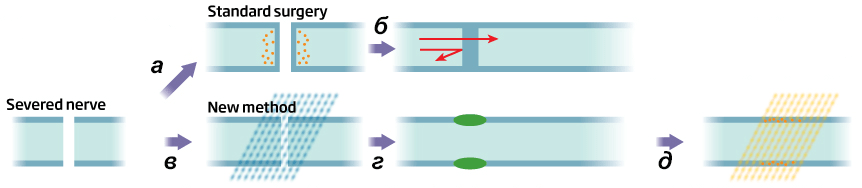

Соединить головной мозг реципиента и спинной мозг донора доктор Канаверо намерен посредством полиэтиленгликоля (ПЭГ) — синтетического полимера, применяемого десятки лет в промышленности, фармацевтике, машиностроении, косметике. В медицине первое упоминание о ПЭГ встречается в 1990 году, в статье «Ускоренное слияние разделенных аксонов с использованием полиэтиленгликоля» [8]. Профессор нейробиологии Джордж Биттнер описал воздействие ПЭГ в качестве «биоклея» на механически пересеченную нервную систему дождевого червя: слияние нервных клеток достигло 80–100%. Биттнер продемонстрировал результат действия «биологического цемента» на данных с электронных микроскопов (рис. 5) [9], [10].

Рисунок 5. Данные электронного микроскопирования — функции опорно-двигательного аппарата после повреждения спинного мозга под влиянием ПЭГ и без него.

В контрольном образце без применения ПЭГ целостности клеток при идентичных условиях не наблюдалось. ПЭГ не токсичен, предохраняет мембраны разъединенных аксонов от распада, предотвращает образование рубца на месте надреза спинного мозга, который в обычных условиях полностью блокирует проводимость нервных импульсов (рис. 6). В 2001 году ПЭГ использовали в экспериментах на морских свинках. Ричард Боргенс и Дебора Бонер в статье «Быстрое восстановление после травм спинного мозга с применением полиэтиленгликоля» утверждают, что при введении через сосудистую систему полимер концентрируется в месте разрыва, пропуская нетронутые участки, и вызывает спонтанный рост и соединение до 20–30% клеток спинного мозга животных [11].

Рисунок 6. Положительное влияние ПЭГ на разъединенные нервные волокна. а — Организм пытается залечить повреждение нерва за счет образования пузырьков, которые запечатывают оба конца. б — Стандартная хирургическая операция переподключает нервы, но уплотнения на месте разрыва препятствуют прохождению некоторых сигналов. в — Новый метод позволяет остановить уплотнение места разрыва с помощью раствора, который предотвращает формирование пузырьков, освобождая место повреждения от кальция. г — Использование полиэтиленгликоля для связывания концов. д — Добавление богатого кальцием раствора для стимулирования продукции пузырьков и «герметизация» соединения.

Корейские ученые, сотрудничающие с Канаверо, проводили такие опыты на мышах. Спустя 4 недели у пяти из восьми животных, получавших ПЭГ, двигательная способность восстановилась (видео. 3).

Видео 3. Мышь, которой путем обработки ПЭГ разъединенных спинного и головного мозгов, вернули полную двигательную активность

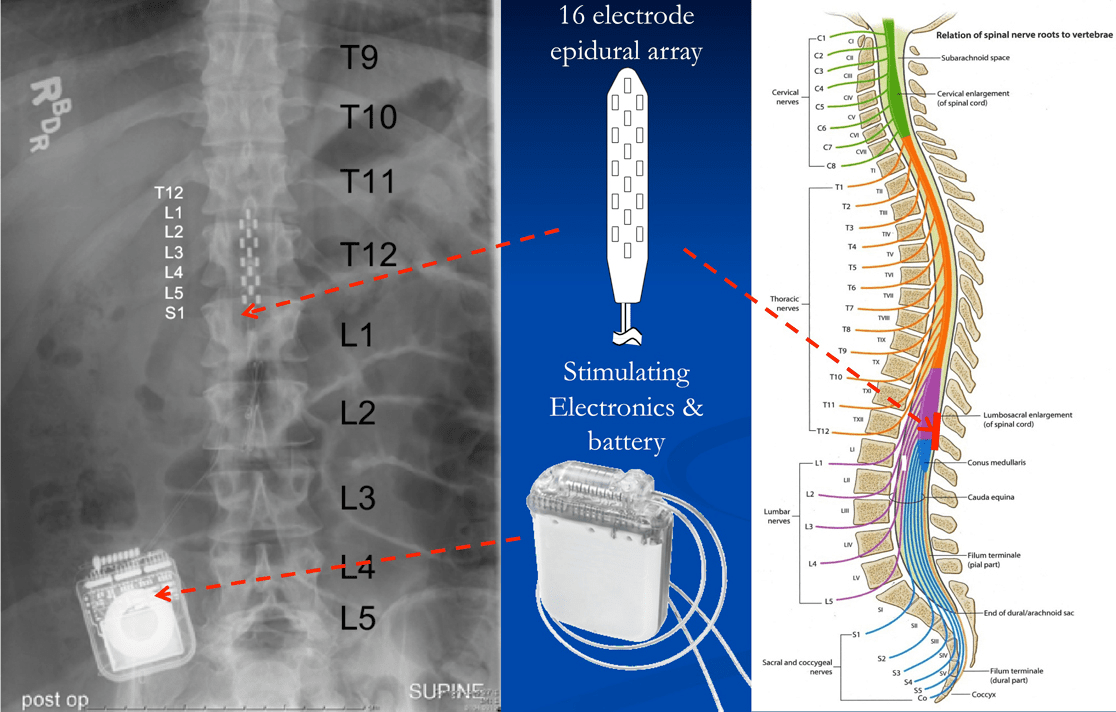

Помимо ПЭГ, нейрохирург планирует использовать эпидуральную стимуляцию, посредством которой спинной мозг будет получать электрические сигналы, побуждающие его к работе (рис. 7).

Рисунок 7. Схематическое изображение эпидуральной стимуляции спинного мозга.

Кислородное голодание

Обеспечить сохранность мозга Канаверо собирается путем хранения его в условиях гипотермии (при 10–15 °C) — это даст клеткам возможность долго оставаться жизнеспособными без кислорода. Гипотермию применяют во время операций на глубоких участках мозга [12].

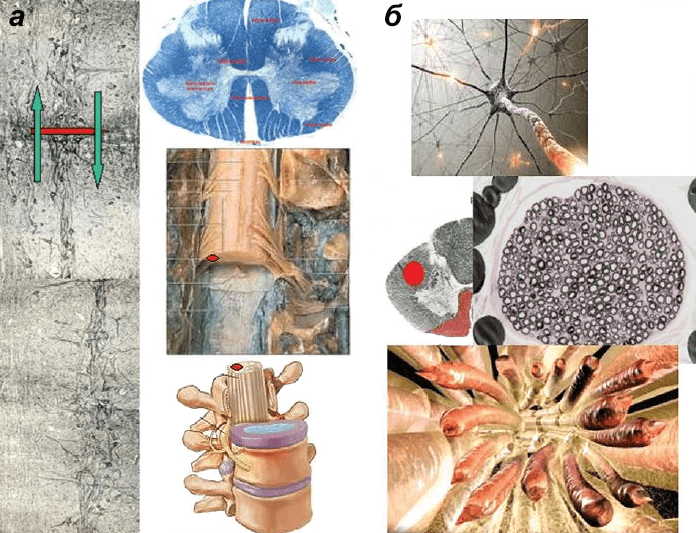

Китайский коллега итальянского хирурга Жень Сяопин, который провел в 1999 г. первую в мире пересадку рук, повторил опыт Уайта с трансплантацией головы обезьяне, только в условиях гипотермии, и обезьяна перенесла процедуру без неврологических повреждений (рис. 8, 9) [13].

Рисунок 8. Обезьяна, перенесшая трансплантацию головы.

Рисунок 9. Срезы спинного мозга обезьяны. а — Схематическое изображение среза. б — Наноразмерность среза: визуализация разрезанного коркового-спинномозгового пути и его аксонов.

Еще одна глобальная проблема, стоящая перед Канаверо — это иммунная реакция тела на чужую голову. Обезьяна из опыта Уайта скончалась именно из-за того, что иммунная система тела отвергла искусственное приобретение организма. Реакция «трансплантат против хозяина» — не редкость. Вероятность того, что тело взбунтуется против чужака, очень велика. У мозга в иммунной системе особое положение: он относится к иммунопривелигированным органам (вместе с семенниками, глазами, щитовидной железой). Иммунитет «не знает» о существовании этих органов. Однако в случае травм, когда антигены забарьерных органов попадают в системный кровоток и «захватываются» иммунокомпетентными клетками, начинается реакция отторжения своих же тканей. Операция как раз и будет той самой травмой. Помимо этого, у мозга есть своя иммунная система, представленная микроглией. Следовательно, возникает иммунологический конфликт между микроглией головного и спинного мозга.

Подавить реакцию нейрохирург собирается применением иммуносупрессоров.

План — К

Всего час будет дан хирургической команде профессора Канаверо, чтобы осуществить цефалосоматическое анастомозирование.

Для ускорения восстановления он собирается вводить пациентов после операции на несколько недель в искусственную кому, чтобы исключить возможные движения и обеспечить лучшее сращивание тканей и нейронов. Во время этого периода посредством эпидуральной стимуляции будет осуществляться побуждение поврежденных частей нейронов к росту. В случае успешного завершения операции Канаверо рекомендует назначить пациенту курс психотерапии и физиотерапии.

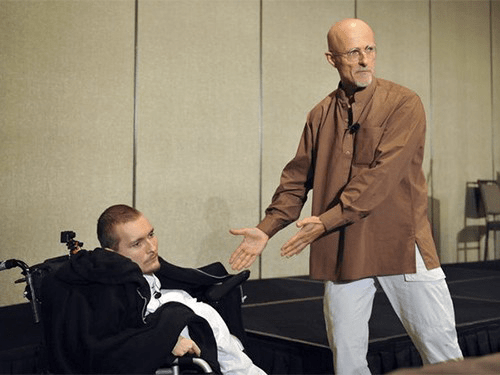

Большие надежды

Протокол Gemini, разработанный Серджио Канаверо для трансплантации головы, открыл ящик Пандоры [14]. Скептицизм по поводу реальной возможности пересадки головы на донорское тело набирает все бóльшие обороты с каждым днем. Научное сообщество разделилось на сторонников и противников итальянского нейрохирурга. Пациенты, обреченные своими диагнозами на муки жизни, затаив дыхание, с надеждой ждут результатов грядущей операции (рис. 10). Сам же хирург считает, что тетраплегию (паралич четырех конечностей) можно излечить только трансплантацией: «В долгосрочной перспективе органы тела слабеют, поэтому пациентам нужно новое тело — иначе, даже если вы восстановите спинной мозг, далеко вы не уйдете».

2017 год откроет завесу тайны: возможна ли действительно такая фантастическая операция, как пересадка головы.

Рисунок 10. Серджио Канаверо со своим пациентом Валерием Спиридоновым, больным мышечной атрофией [15].