Бесхвостые и безногие амфибии

Все бесхвостые амфибии, к которым относятся хорошо знакомые нам лягушки и жабы, а также древолазы, квакши, чесночницы и прочие, рождаются с хвостом, но утрачивают его в процессе метаморфоза. Хвост у их личинок (головастиков) не отваливается, а рассасывается, и его ткани идут на построение «взрослых» органов, а также конечностей — сначала задних, а потом и передних. Если бесхвостые амфибии известны многим, то о существовании безногих амфибий знают в основном только специалисты. Это очень своеобразная, малочисленная и скрытно живущая группа амфибий.

Особенности строения

Бесхвостые земноводные имеют короткое клинообразное туловище, неподвижно соединенное с головой. Утрата подвижности отдельных элементов — это приспособление к свойственному им движению прыжками с помощью удлиненных задних конечностей, хотя жабы могут и шагать, переставляя ноги. Мощные задние ноги, пальцы которых снабжены перепонками, служат и для плавания, толчками выбрасывая тело вперед. Бесхвостые амфибии — единственные животные, у которых глаза участвуют в процессе глотания. При заглатывании добычи (главным образом насекомых, хотя наиболее крупные амфибии могут проглотить детенышей грызунов и птенцов птиц) глазные яблоки втягиваются внутрь черепа и проталкивают пищу в пищевод.

Глаза бесхвостых амфибий устроены таким образом, что реагируют только на движущиеся объекты. Главную роль в дыхании бесхвостых играет не кожа, а легкие. Дышат они через ноздри. Большинство бесхвостых амфибий обладают довольно сильным голосом. Так называемое пение чаще присуще самцам и служит для привлечения самок и оповещения соперников, что место занято. Звуки, издаваемые голосовыми связками, усиливаются раздувающимися, как пузыри, резонаторами.

Отдельные виды амфибий

Некоторые бесхвостые амфибии большую часть жизни проводят на суше и возвращаются в водоемы только на период размножения. А несколько видов приспособились даже к жизни в пустыне. Среди них — африканский лопатоног и австралийская священная лягушка. Перед наступлением засушливого сезона они запасают воду в мочевом пузыре и в полостях под кожей, а затем закапываются в землю, окутывают тело коконом засохшей слизи и погружаются в спячку. С наступлением дождливого сезона они выходят из нор, откладывают в водоемы икру, из которой очень быстро выходят головастики, успевающие пройти метаморфоз до того, как водоемы пересохнут.

Кавказская жаба живет в приморских и горных лесах. Она поднимается в горы на высоту до 2 тыс. м над уровнем моря. Южноамериканская жаба ага является крупнейшим представителем отряда бесхвостых земноводных, она достигает 30 см в длину. У этой жабы очень хорошо развиты легкие, она живет в засушливых местах, встречается в солоноватых водоемах. В коже аги много ядовитых желез, южноамериканские индейцы используют их секрет для обработки наконечников отравленных стрел.

Отряд Бесхвостые амфибии

Отряд Бесхвостые амфибии (рис. 38.2) по количеству видов является наибольшим среди всех отрядов позвоночных животных. Бесхвостые, в отличие от других земноводных, не только ходят и ползают, но и прыгают. Они расселились на всех континентах, кроме Антарктиды. В Украине живет 13 видов бесхвостых. Среди них — лягушки, жабы, жерлянки, квакши.

Лучше других приспособлены к жизни на суше жабы. Кожа у них довольно грубая и покрыта бугорками, в минуту опасности выделяющими слизь. Человеку эта слизь никакого вреда не принесет, она опасна для мелких животных. Передвигаются жабы небольшими шагами или короткими невысокими прыжками. Пловцы они неумелые, поэтому к воде спускаются лишь для икрометания. В марте-апреле самец жабы серой и днем и ночью исполняет свою «мелодичную» брачную песню.

Икру самка откладывает в объятиях самца, наматывая ее на растения в виде слизистых шнуров.

Засушливым летом жабы могут выжить без воды. Они переносят потерю влаги, составляющую примерно половину их массы, и это им никак не вредит. В условиях засухи на теле лягушки образуется влагонепроницаемая корка, защищающая ее от полного высыхания. Питаются жабы червями, слизнями, жуками, гусеницами, мухами, комарами. За добычей они выползают из укрытий после заката солнца и, охотясь, молниеносно выстреливают в жертву языком. Его длина у жабы такая, что он легко поражает цель, находящуюся в нескольких сантиметрах ото рта.

Квакши — красивые создания, обладающие громким голосом. Они обычно живут на деревьях, но найти там квакшу, даже если она распевает, непросто. У этих амфибий маскирующая окраска, что делает их неприметными в кроне деревьев. Квакша охотится ночью, размножаться спускается в воду, а иногда ходит к водоемам купаться. На кончиках пальцев у нее расположены присоски, с их помощью она двигается по гладким вертикальным поверхностям и по листьям. Ест квакша очень смешно, запихивая еду в рот тонкими пальчиками. Квакши зимуют на суше. Материал с сайта http://worldofschool.ru

Всматриваясь в темную воду озера или придорожной канавы, можно увидеть маленькую лягушачью головку, которая высовывается из ряски. Это крошечная (до 6 см) жерлянка, чье «пение» напоминает звук стеклянного колокольчика. Жерлянка предпочитает загрязненные водоемы, летом почти все время проводит в воде, а зимой прячется на суше в погребах и порках грызунов. Питается жерлянка водяными насекомыми, уничтожая огромное количество личинок комаров. Она не выбрасывает язык, как другие бесхвостые амфибии, а хватает добычу челюстями. Слизь, выделяемая кожными железами этих лягушек, вызывает сильное раздражение, поэтому брать их в руки не следует.

Бесхвостые земноводные

Бесхвостые земноводные (Anura) насчитывают примерно 5 тыс. видов из 27 семейств. Представители этого отряда — всем хорошо известные лягушки, жабы, жерлянки.

Чесночницы

Одним из семейств бесхвостых амфибий является семейство лягушек-чесночниц (Pelobatidae). Эти лягушки при повреждении кожи выдают ощутимый запах, напоминающий чеснок (отсюда русское название). В отличие от всех других амфибий, чесночницы имеют характерный вертикальный зрачок и большой роговой пяточный бугорок у основания пятого пальца задней конечности. Эти животные ведут роющий образ жизни, и поэтому предпочитают рыхлые песчаные почвы. Используя свои пяточные бугорки как маленькие лопаты, чесночницы могут за 3–4 минуты полностью погрузиться в почву. Североамериканские чесночницы носят красноречивое название лопатоноги. На поверхности почвы землянки появляются только ночью или в сумерках. Распространенная в России обыкновенная чесночница (Pelobates fuscus) является рекордсменом среди отечественных амфибий — она имеет крупнейшего головастика, который достигает длины 17,5 см, при том, что максимальная длина взрослой особи — 7–8 см.

Большинство людей полагают, что лягушки и жабы — это синонимы, но на самом деле это ошибочное представление. Например, у земноводных из семейства жаб (Bufonidae) в отличие от лягушек сухая, ороговевшая, с многочисленными бугорками и бородавками кожа. Такое строение экономит влагу, что позволяет жабам выживать там, где другие земноводные просто не обитают, например в пустынях и горах. Под глазами жабы всегда находятся две крупные железы, носящие название паротиды. Зубы у жаб отсутствуют, задние ноги довольно короткие, поэтому они плохо прыгают, а чаще ходят, даже бегают. Активны в основном в сумерках и ночью.

Ателоп Цетека (сем. жаб) из Панамы, редкий вид

Многие виды земноводных обладают способностью возвращаться к водоему, который они оставили, завершив метаморфоз. Например, серая жаба может вернуться в свой «родной» водоем с расстояния до 12 км. Причем ученые до сих пор не знают, как, с помощью которых ориентиров и органов чувств, амфибии находят дорогу именно к тому водоему, где они родились 3–4 года назад. Это явление получило название хоминг (от англ. home — «домашний очаг»).

Обыкновенная (серая) жаба

Наибольшей по размерам жабой является ага (Bufo marinus), достигающая длины 25 см и массы тела 2,65 кг. Родина вида — Центральная и Южная Америка. Как и все другие виды жаб, ага приносит человеку много пользы, уничтожая насекомых-вредителей. Поэтому она была завезена для борьбы с вредителями сахарного тростника в Австралию, Новую Гвинею, Японию, Тайвань, Филиппины, на Антильские и Гавайские острова. Ага является и самой ядовитой среди жаб. Американские индейцы даже смазывали свои стрелы выделениями ее кожных желез.

Интересным видом является среднеазиатская, или данатинская жаба (Bufo danatensis). Уникальность этого вида заключается в том, что он является тетраплоидом, то есть имеет в два раза больше хромосом, чем все остальные (диплоидные) виды земноводных.

Настоящие лягушки

Настоящие лягушки (Ranidae) в отличие от жаб имеют гладкую влажную кожу, через которую хорошо проникает влага, зубы на верхней челюсти и относительно длинные задние конечности, позволяющие им совершать прыжки длиной до нескольких метров. Например, прыткая лягушка (Rana dalmatina), которая водится в Европе, может совершать прыжки длиной до трех метров, что примерно в 33 раза больше длины ее собственного тела. Если бы такой же способностью обладал человек, то он мог бы прыгать на 60 м.

Крупнейшим представителем этого семейства является лягушка-бык (Rana catesbeiana), достигающая длины 20 см и массы тела до 1,5 кг. Ее родиной является восток Северной Америки, но вид был расселен человеком и на другие территории: Кубу, Антильские острова. Во Франции и Италии этих огромных лягушек разводят на специальных фермах, ради вкусного диетического мяса. Знаменитые лягушачьи лапки, которые подают в дорогих французских ресторанах, принадлежат именно лягушкам-быкам и озерным лягушкам (Pelophylax ridibundus). Лягушка-бык имеет чрезвычайно сильный голос, ее крик можно услышать с расстояния в несколько километров. Именно благодаря «вокальным данным» эту лягушку и наградили эпитетом «бык», и действительно, людям, которые впервые слышат ее крик, трудно поверить, что его выдает амфибия, а не какой-то большой зверь.

Крупнейшим представителем отечественной фауны земноводных является озерная лягушка, которая может достигать 15 см в длину. Это, пожалуй, самый распространенный в Европе и России вид бесхвостых земноводных. Он встречается в реках, озерах, каналах, камышовых болотах, солоноватых лиманах и даже в горячих источниках с температурой воды до 40 °С. Озерная лягушка является обычным лабораторным животным на занятиях студентов — медиков и биологов. Ранее, в учебных целях ежегодно получали 1–1,5 млн лягушек, преимущественно озерных. Не зря в Сорбонне (Парижский университет) и Токио поставлены памятники лягушкам «за участие во многих важных исследованиях».

Кубинский свистун

Одной из самых маленьких в мире амфибий является кубинский свистун (Eleutherodactylus limbatus). Представители вида имеют длину тела около 1 см.

Круглоязычные

Интересным поведением отличаются представители семейства круглоязычных (Discoglossidae), например, краснобрюхая жерлянка (Bombina bombina). Свое название вид получил за характерный крик, напоминающий глухой «кум… кум… кум». Жерлянка, или как ее еще называют, кумка, является наиболее ядовитым видом среди отечественных земноводных, имеет яркую черно-красную окраску брюшка. В животном мире сочетание черного и ярких цветов (красного, желтого, оранжевого) является своеобразным сигналом опасности. В случае опасности эта амфибия принимает специальную защитную позу: она прогибает спину и одновременно поднимает над телом все лапки (становится похожей на маленькое кресло-качалку), демонстрируя свое брюшко — так жерлянка предупреждает о своей опасности.

Еще одни необычные амфибии, распространенные в Западной Европе — жабы-повитухи (Alytes obstetricans и родственные виды), хотя они и вовсе не лягушки с точки зрения биолога. У этих видов спаривание происходит на суше. Самка откладывает икринки, собранные в нити, самец подхватывает их, наматывает себе на бедра и в таком виде носит на себе до 6 недель. На момент выхода головастиков самец уже находится в воде, личинки разрывают яйцевые оболочки и выходят в воду.

Иберийская жаба-повитуха (Alytes cisternasii)

Пиповые

Семейство пиповых (Pipidae) — одно из самых примитивных среди бесхвостых земноводных. У них, например, отсутствует язык, ребра и подвижные веки. Самым известным представителем этого семейства является гладкая шпорцевая лягушка (Xenopus laevis), распространенная в Центральной Африке. Своему названию вид обязан черным коготкам (шпорам) на трех первых пальцах задних конечностей. Эта лягушка — любимый объект для генетических экспериментов и медико-биологических исследований, она очень легко содержится в неволе и ее часто можно встретить в зоомагазинах. Интересно то, что шпорцевые лягушки постоянно живут в воде и, подобно рыбам, имеют боковую линию, с помощью которой ориентируются в мутной воде. Естественная окраска этих лягушек — буро-оливковая, а в неволе часто встречаются альбиносы (особи, в организме которых отсутствуют красители-пигменты).

Гладкая шпорцевая лягушка, альбинос

Не менее известна суринамская пипа (Pipa pipa) из Южной Америки. Размножение пипы — пожалуй, одно из самых удивительных явлений природы. Во время спаривания самец размазывает икринки по спине самки и вдавливает их в покрытую слизью кожу. Икринки оказываются заключенными в ячейки глубиной 1 см и 0,5 см в диаметре и затянутыми сверху кожистыми крышечками. Перегородки ячеек напоминают пчелиные соты, они богаты кровеносными сосудами, обеспечивающими снабжение зародыша питательными веществами. Примерно через 80 дней уже полностью сформировавшиеся молодые пипы прорывают крышечку и оставляют тело матери.

Квакши

Одними из немногих амфибий, вызывающих симпатию у большинства людей, являются древесные лягушки — представители семейства квакш (Hylidae), обитающих преимущественно в тропиках. Их особенностью является присасывающиеся диски на кончиках пальцев, дающие возможность прилипать к вертикальным поверхностям. Распространена в Белгородской области и Европе обыкновенная квакша (Hyla arborea), имеющая также другое название — «древесница», имеет нежно-зеленую окраску, которая может изменяться от желтоватой до почти черной.

Отряд бесхвостые земноводные

Рассматриваемые существа относится к царству Животные, типу Хордовые, классу Земноводные, и соответственно к отряду Бесхвостые. Судя по окаменелым останкам, зародились они ещё в начале триасового периода мезозойской эры. В современном мире они расселены по всему земному шару — от тропических до субарктических широт. Самое большое разнообразие этих животных можно наблюдать в условиях влажных тропических лесов, и вообще, чем теплее климат – тем больше видов этого отряда можно увидеть.

Квакша или древесная лягушка, или древесница (лат. Hylidae)

Разные представители многочисленного отряда бесхвостые амфибий обитают практически на поверхности всей суши, за исключением лишь крупных пустынь и самых холодных северных регионов от Гренландии до Антарктиды. Не живут эти существа и на некоторых удалённых от континентов островах. Некоторые виды этих животных пережидают неблагоприятные условия, например холодные зимы, в стоянии анабиоза (в спячке).

Мраморная лягушка-поросёнок (лат. Hemisus marmoratus)

По поводу происхождения бесхвостых земноводных в научных кругах до сих пор ведутся споры и дебаты. Одни учёные считают, что предком современных бесхвостых было древнейшее существо, чьим останкам более 180 млн. лет и получившее название Prosalirus bitis. Это ископаемое животное обладало большинством признаков, присущих современным видам обсуждаемого отряда. Другие учёные полагают, что прародителем современных бесхвостых амфибий была лягушка Vieraella herbsti, существовавшая в раннем юрском периоде, третьи же приводят аргументы по поводу происхождения отряда в пользу ископаемого вида под названием Eodiscoglossus oxoniensis, возникшего в среднем юрском периоде и являющегося родственником современных круглоязычных лягушек и жерлянок.

Бесхвостые земноводные: классификация

Весь отряд бесхвостые земноводные составляют все известные виды лягушек и жаб, включая ископаемые, и состоит он из трёх подотрядов, целого ряда семейств, родов и многочисленных видов:

Красноглазая квакша (лат. Agalychnis callidryas)

Рогатая сумчатая квакша (латин. Gastrotheca cornuta)

Рогатая горная чесночница (лат. Megophrys montana)

Petropedetidae; Microhylidae; Arthroleptidae;

Dendrobatidae; Pseudidae; Ceratobatrachidae;

Brevicipitidae; Rheobatrachidae; Dicroglossidae;

Centrolenidae; Telmatobiidae; Hemiphractidae;

Hyperoliidae; Aromobatidae; Limnodynastidae;

Micrixalidae; Calyptocephalellidae; Myobatrachidae;

Ranixalidae; Craugastoridae; Ptychadenidae;

Sooglossidae; Heleophrynidae; Rhinodermatidae;

Allophrynidae; Hylodidae; Brachycephalidae;

Bufonidae; Mantellidae; Cycloramphidae;

Ceratophryidae; Nasikabatrachidae; Hylidae;

Eleutherodactylidae; Phrynobatrachidae; Nyctibatrachidae;

Hemisotidae; Pyxicephalidae; Ranidae.

Лягушка-голиаф (лат. Conraua goliath)

Как видите, бесхвостые земноводные – это целая армия животных, населяющих нашу планету. Все они разных размеров от 0,8 см., как к примеру, Лягушка – узкорот (латин. Paedophryne amauensis) до 32 сантиметров, которых достигает Лягушка-голиаф (Conraua goliath). У всех представителей рассматриваемого отряда разная внешность, несмотря на некоторое сходство, а также разные среда обитания и образ жизни. Одни виды живут в пресных водоёмах, другие на суше, третьи в кронах деревьев, а четвёртые роют подземные норы. Способы передвижения у них тоже разные: бег, ходьба, древолазание, плавание и даже планирование, хотя для большинства из них характерно передвижение при помощи прыжков.

Лягушка-бык, или лягушка-вол (лат. Lithobates catesbeianus)

Размножаются разные представители из отряда бесхвостые амфибии тоже по-разному. Большинство из них откладывает икру в воде, из которой развиваются личинки – головастики, проходя стадию метаморфоза и превращаясь постепенно во взрослых особей. Некоторые бесхвостые откладывают свою икру на суше, из которой развивается молодняк без прохождения метаморфоза. Отдельные виды приспособились к яйцеживорождению и даже живорождению. Часть видов бесхвостых совершенно не ядовита и безопасна как для других животных, так и для человека, однако на Земле существует множество видов этих животных, которые выделяют токсичные вещества, использующиеся для нападения и защиты от хищников.

По характеру питания животные из отряда бесхвостые земноводные также отличаются друг от друга: одни являются хищниками, поедая мелких беспозвоночных, другие по своей сути всеядны, а третьи – питаются фруктами.

Пурпурная лягушка, или лиловая лягушка (лат. Nasikabatrachus sahyadrensis)

А подробнее с некоторыми представителями отряда бесхвостые земноводные вас познакомит этот видео-сюжет:

В одной статье обо всём этом рассказать, естественно невозможно, поскольку животных, представляющих отряд бесхвостые амфибии, существует великое множество, и все они неповторимы, поэтому в дальнейшем, мы обязательно познакомимся с самыми интересными представителями этого многочисленного отряда.

БЕСХВОСТЫЕ ЗЕМНОВОДНЫЕ

БЕСХВОСТЫЕ ЗЕМНОВОДНЫЕ (Anura, или Salientia), отряд позвоночных, вместе с отрядами хвостатых (Caudata) и червяг, или безногих (Gymnophiona), составляющий класс земноводных, или амфибий, в его современном объеме.

Амфибии являются переходной эволюционной ступенью между рыбами и рептилиями. Они обитают только в сырых средах, но не обязательно проводят в воде всю жизнь. Для них характерна лишенная чешуи, богатая железами кожа. В отряде бесхвостых ок. 3000 видов. Они довольно разнообразны по размерам – от крошечной красивой квакши (Pseudacris ornata) из Флориды длиной ок. 6 мм до гигантской африканской лягушки-голиафа (Gigantorana goliath) величиной почти с фокстерьера. Также разнообразны их строение, повадки и местообитания. Бесхвостые распространены очень широко – от лежащей ниже уровня моря Долины Смерти в Калифорнии до высоты более 4900 м над уровнем моря в южноамериканских Андах и от субантарктической оконечности Южной Америки до арктической вечной мерзлоты. Они встречаются на всех материках, кроме Антарктиды, и на многих океанических островах, хотя и не могут жить в морской воде. Возможно, они достигли этих островов на естественных плотах из растительных материалов, по существовавшим прежде перешейкам или вместе с человеком. Ископаемые остатки бесхвостых, скелет которых имел вполне современное строение, найдены в отложениях юрского периода, возраст которых ок. 130 млн. лет.

Среди этой группы животных «лягушками» неспециалисты обычно называют более или менее водные формы со стройным туловищем, относительно длинными задними ногами и гладкой кожей, а «жабами» – обитателей суши с толстым телом, сравнительно короткими ногами и бородавчатой кожей, вид которой породил известное суеверие – если подержать жабу в руках, можно заразиться бородавками. Однако существует и много промежуточных форм. При научной классификации отряда ученые выделяют семейства «настоящих лягушек» (Ranidae) и «настоящих жаб» (Bufonidae), которые включают как животных, подходящих под приведенные выше описания, так и не соответствующих им. Дело в том, что пропорции тела, в том числе длина конечностей, и характер кожи у видов каждой группы изменялись в соответствии с условиями обитания. Сейчас некоторые настоящие лягушки живут в норах на суше и походят на жаб, а некоторые настоящие жабы редко покидают воду, поэтому их кожа гладкая, а форма тела почти такая же, как у лягушек.

Бесхвостые амфибии подразделяются на 19 (иногда менее) семейств, из которых уже упоминались Ranidae и Bufonidae. При выделении семейств и установлении степени родства между ними важны особенности скелета животных, включая строение позвонков и способ их сочленения, наличие или отсутствие зубов и форма последних фаланг пальцев задней конечности. Другие характеристики, используемые при классификации и идентификации бесхвостых, – это размеры и структура легких, подошвенных бугорков, барабанных перепонок, наличие или отсутствие пальцевых подушечек, строение языка, кожи и глаз (в том числе форма зрачка), окраска тела.

Анатомия и физиология.

Дыхательная система.

И у головастиков, и у взрослых особей важным органом дыхания служит кожа. Головастики, помимо этого, дышат с помощью жабр, а взрослые бесхвостые земноводные – легкими. У самца африканской волосатой лягушки (Astylosternus robustus) с очень маленькими легкими на боках туловища и бедрах в сезон размножения развиваются тонкие выросты кожи с кровеносными сосудами: это увеличивает ее дыхательную поверхность в тот период, когда животные наиболее активны. У сухопутных видов с утолщенной кожей и слабым кожным дыханием (например, жаб), легкие довольно велики. Их вентиляцию у бесхвостых обеспечивают глотательные горловые движения.

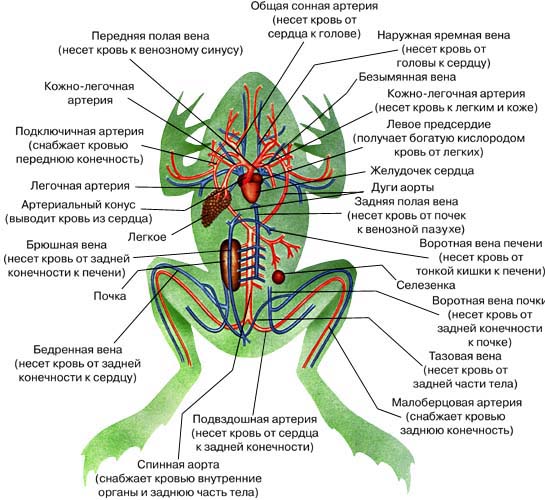

Кровеносная система.

Сердце трехкамерное, с двумя предсердиями и одним желудочком. В желудочке обогащенная кислородом кровь, поступающая из легких, смешивается с кровью, оттекающей от остальных частей тела. Однако бесхвостые не зависят полностью от легочного дыхания, и некоторые виды дышат главным образом кожей. В результате к ней и от нее идут крупные кровеносные сосуды. Кровь выталкивается из сердца в артерии и возвращается в него по венам. Клапаны в венах препятствуют обратному току крови. Артериальная система соединяется с венозной множеством мелких сосудов – капилляров, снабжающих ткани питательными веществами и кислородом. Значительная часть крови от задних конечностей по пути к сердцу проходит через воротные вены почек, а затем через почки. Остальная ее часть вместе с кровью от пищеварительного тракта через воротную вену печени поступает в печень, а оттуда идет к сердцу. Воротная вена – это сосуд, соединяющий два капиллярных русла. Как и у других позвоночных, жидкая фракция крови через стенки капилляров просачивается в межклеточные пространства, образуя лимфу. Под кожей бесхвостых находятся крупные лимфатические мешки. В них ток лимфы обеспечивается особыми структурами, т.н. «лимфатическими сердцами». В конце концов лимфа собирается в лимфатические сосуды и возвращается в вены.

Пищеварительная система.

Бесхвостые, которые охотятся на суше, используют для ловли добычи язык, прикрепленный к переднему краю нижней челюсти: его свободный задний конец способен быстро выбрасываться изо рта. Благодаря секрету особой небной железы он постоянно остается клейким. Однако виды, ведущие полностью водный образ жизни, например пиповые (семейство Pipidae), утратили и язык, и эту железу. Они заглатывают корм под водой. Пищеварительный тракт состоит из ротовой полости, пищевода, желудка и кишечника. Значительная часть переваривания и все всасывание пищи осуществляются в кишечнике. В него же открываются протоки печени и поджелудочной железы. Помимо участия в переваривании жиров печень служит местом накопления последних, а также гликогена («животного крахмала»). Осенью, перед началом спячки, главным образом благодаря запасам гликогена, она у бесхвостых может быть в два раза крупнее, чем в начале лета. Жир откладывается также в особых жировых телах, рядом с органами размножения. Поджелудочная железа выделяет щелочной секрет, содержащий пищеварительные ферменты.

Мочеполовая система.

Главная функция почек – выведение из организма воды и азотистых отходов, образующихся при расщеплении белков, в виде мочи. Вода, двуокись углерода и некоторые соли выделяются также через кожу. За день лягушка может образовать количество мочи, равное трети веса ее тела. Мочевой пузырь у сухопутных видов служит запасным хранилищем воды, замедляющим высыхание организма.

Сперма у самцов образуется в семенниках. Оттуда она попадает в семявыносящие каналы, проходящие через почки, а затем – в 2 мочеточника, идущих вдоль наружного края почек и впадающих в клоаку. У некоторых видов задний конец каждого мочеточника расширен в семенной пузырек.

Во время размножения икра у самок разрывает яичники и попадает в воронки яйцеводов. Она продвигается по этим трубкам за счет биения ресничек на их внутренних стенках и по пути покрывается выделяемой последними слизью. У некоторых видов икра может в течение некоторого времени накапливаться в расширенном маточном отделе яйцевода. Из него она попадает в клоаку и через ее отверстие выметывается наружу.

Поведение.

Реакция на температуру и влажность.

Лягушки, как и все животные, кроме птиц и млекопитающих, – холоднокровные, или эктотермные, существа. Это означает, что температура их тела зависит от окружающей среды. Тепло, выделяемое их организмом при окислении пищи (дыхании), быстро теряется. Земноводные не могут регулировать температуру своего тела, как теплокровные (эндотермные) животные, однако они чувствуют ее изменения и избегают экстремальных значений, причем некоторые виды (например, жабы) нормально себя чувствуют лишь в достаточно узком температурном интервале. Хотя некоторые виды активны даже при 4 ° С, другим для активной жизни требуется намного более высокая температура. Немногие виды могут подолгу переносить жару выше 40 ° С, а большинство избегает температур выше 35 ° С. В климатических зонах, где земноводные на зиму впадают в спячку, время выхода из нее определяется главным образом потеплением среды.

Для жизненной активности влажность не менее важна, чем температура. Влага поглощается и теряется земноводными через кожу. Они не пьют в обычном смысле этого слова. Если скорость потери воды выше, чем скорость ее поглощения, они высыхают. В экспериментальных условиях некоторые виды, приспособленные к жизни в засушливых районах, выдерживали потерю воды в количестве, равном 40% массы тела. Формы, проводящие почти все время в воде, гораздо более чувствительные к высыханию. Когда земноводные находятся в воде, в поглощении влаги участвует вся поверхность кожи, на суше же – только те ее участки, которые соприкасаются с влажным грунтом или растительностью. Обсохшая лягушка не способна поглощать влагу из воздуха. У видов, обитающих в среде с низкой влажностью, например в пустыне, кожа может быть утолщенной, что ограничивает потери воды. Исключение составляют участки тела, соприкасающиеся с землей, – нижняя сторона задних конечностей и задний конец брюха. У жаб т.н. «седалищный лоскут» тонкой кожи хорошо заметен: возможно, он действует как промокашка, впитывая влагу, когда животное сидит на влажной почве. Некоторые бесхвостые, живущие в районах с редкими осадками, чутко реагируют на дождь. Например, лопатоноги после грозы могут в течение часа выйти из глубоких подземных убежищ и начать размножаться. Давно замечено, что лягушки квакают перед дождем: возможно, это их реакция на повышение влажности воздуха.

Локомоция.

Умение бесхвостых прыгать хорошо известно, но это не единственный способ их передвижения. Некоторые виды в основном плавают (пиповые и многие настоящие лягушки), другие передвигаются «шагом» (жабы), многие лазают (например, квакши), а иногда даже планируют (веслоногие лягушки). У древесных форм на кончиках пальцев обычно развиты железистые прикрепительные диски. «Летающим лягушкам» из тропиков Старого Света огромные, перепончатые кисти и стопы позволяют скользить по воздуху подобно планерам. У одного из таких видов, Polypedates malabaricus, длина планирующего полета достигает 9–12 м.

По своей способности прыгать бесхвостые сильно различаются. Замечательны в этом смысле крошечные сверчковые квакши (Acris gryllus) из восточной и средней частей США. Особь длиной менее 2,5 см (не считая ног) может за один прыжок преодолеть расстояние в 90 см. В соревнованиях лягушек-прыгунов в округе Калаверас (шт. Калифорния) несколько лет фаворитом была одна лягушка-бык длиной ок. 18 см, преодолевавшая за один прыжок 120–150 см. Африканские полосатая (Rana fasciata) и острорылая (R. oxyrhynchus) лягушки прыгают в длину на 4,2 м.

При плавании движение обеспечивают задние ноги, а передние вытянуты назад по бокам. Обычно гребки совершают обе ноги одновременно, однако они могут работать и поочередно. У водных видов пальцы соединены перепонками. У самцов в период размножения, когда плавательная активность усиливается, эти перепонки могут разрастаться.

Питание.

Все взрослые бесхвостые питаются животными, например насекомыми, червями, рыбой и другими земноводными. Растительные ткани, встречающиеся в их желудках, почти всегда заглатываются случайно. Бесхвостые хорошо видят вблизи и для обнаружения добычи пользуются зрением. Сигналом к нападению обычно служит движение жертвы. У многих видов она схватывается языком, задний конец которого стремительно выбрасывается изо рта. Жертва прилипает к его поверхности.

Голос.

Возможно, бесхвостые были первыми наземными позвоночными, использовавшими для связи между собой звуки (вокализацию). У ныне живущих форм главная функция голоса – обеспечить встречу особей разных полов для размножения. Особенно хорошо развита вокализация у самцов, причем каждому виду свойственны свои характерные «песни». В некоторых районах в разгар сезона размножения могут одновременно громко квакать до восьми разных видов. У большинства самцов глотка снабжена мешками-резонаторами для усиления звука. Ее эластичная кожа во время вокализации растягивается сферическим, колбасовидным или уплощенно-овальным пузырем, иногда двумя – по бокам головы.

Жизненный цикл.

Типичен жизненный цикл леопардовой лягушки (Rana pipiens). Этот обычный вид встречается от Атлантического побережья США до Каскадных гор на западе Северной Америки и от Лабрадора до Панамы в самых разнообразных местообитаниях. Леопардовая лягушка часто используется как подопытное животное.

Ее размножение в умеренной зоне зависит от широты и высоты над уровнем моря и начинается вскоре после выхода животных из зимней спячки. Его особенности в тропиках изучены мало. Сроки в значительной степени зависят от температуры. Самцы собираются на прудах и издают характерные брачные призывы – низкие гортанные стоны и хрюканье, возникающие при прохождении воздуха через голосовые связки в мешки-резонаторы, расположенные над передними конечностями по бокам головы. Обычно самцы кричат с поверхности воды, но иногда и будучи полностью погруженными в нее. Крики привлекают как самцов, так и самок, и образуются крупные скопления лягушек. Самки откладывают в воду икру, а самцы выпускают на нее сперматозоиды (наружное оплодотворение). Обычно икринки образуют плотные округлые грозди диаметром 76–152 мм. Они откладываются на открытых заболоченных участках у поверхности воды и обычно прикреплены к травинкам или другой растительности. В каждой грозди может быть от 3000 до 6000 икринок. Каждая из них наполовину темная, наполовину светлая. Темный пигмент находится на верхней стороне и, возможно, защищает развивающийся зародыш от избытка солнечной радиации; студенистый чехол икринки предохраняет ее от хищников и микроорганизмов.

Вылупление обычно происходит через две-три недели. Длительность инкубационного периода зависит от температуры. Хвостатые личинки длиной ок. 8 мм, называемые головастиками, некоторое время остаются около студенистых капсул. В этот период они дышат наружными жабрами, а их глаза и рот недоразвиты. С помощью присоски на нижней стороне головы головастик прикрепляется к подводным предметам. До перехода к активному питанию он существует за счет остатков желтка икринки в своем брюхе. Затем перед жабрами развиваются оперкулярные складки, которые разрастаются назад и образуют две сообщающиеся между собой жаберные камеры, которые открываются наружу небольшим отверстием на левой стороне тела. Вода втягивается ртом, проходит через жабры и затем выталкивается наружу через жаберное отверстие. Рот преобразуется в роговой клюв с гребневидными рядами зубцов, которыми головастик соскабливает или откусывает кусочки растений или гниющих остатков животных. На этой стадии важную роль играет растительная пища, в основном водоросли. Постепенно хвостовые плавники увеличиваются, и в определенный момент появляются задние конечности. Передние пока скрыты в жаберных камерах и становятся заметными незадолго до выхода животного на сушу. Первой обычно появляется левая, которая высовывается из жаберного отверстия. Остаток хвоста может некоторое время сохраняться и на суше, но затем полностью рассасывается.

При метаморфозе рот личинок изменяется: увеличивается его отверстие, утрачиваются гребневидные ряды зубцов и губные сосочки, исчезает роговая оболочка челюстей и развиваются конические зубы. Длинный извитой кишечник, приспособленный к перевариванию растительной пищи, укорачивается и становится «плотоядным». К моменту превращения в лягушку длина головастика может достигать 76–102 мм, включая хвост. Продолжительность личиночного периода составляет два-три месяца и в значительной степени зависит от температуры воды. После метаморфоза общая длина лягушонка с остатком хвоста ок. 25 мм, а половая зрелость наступает в возрасте 2–3 лет.

Особенности размножения, икры, личинок и взрослых особей зависят от местообитания вида. Например, хвостатая лягушка (Ascaphus truei) населяет холодные ручьи от северного побережья Калифорнии до Британской Колумбии, и многие ее особенности являются адаптациями к данной среде. Крупная, не пигментированная икра прикрепляется к нижней поверхности камней (икра, откладываемая в темных местах, обычно лишена пигмента). У головастика обтекаемая форма, мощные мышцы хвоста для плавания в быстрой воде и большой рот, при помощи которого он способен присасываться к камням, чтобы его не снесло течением. Вооруженный многими рядами гребневидных зубцов, он работает как пылесос, втягивая органические остатки с поверхности подводных предметов. У взрослой лягушки легкие мелкие – за счет этого уменьшается плавучесть и повышается маневренность в турбулентном потоке воды. Клоака самца открывается на конце напоминающего хвост копулятивного органа, отсутствующего у других бесхвостых. При нересте в быстрых ручьях течение воды может помешать смешиванию икры со спермой, поэтому оплодотворение у этого вида внутреннее.

В зависимости от вида количество, размеры и строение икринок различны. Количество ее в кладке очень слабо зависит от размеров особи. В Северной Америке диаметр икринки варьирует от 1 мм (у сверчковых квакш длиной менее 2,5 см) до 5 мм (у хвостатых лягушек). Толщина ее прозрачной студенистой оболочки различна. Икринки могут откладываться по одной, округлыми гроздьями, слоями или нитями, прикрепляться к растительности или свободно плавать. У большинства видов верхняя сторона икринки пигментирована.

Головастики.

Большинство головастиков выглядит так, как показано на цветных вклейках, но бывают и исключения. Выше уже описана живущая в ручьях личинка с большим ртом, приспособленным для всасывания. У других обитателей ручьев на нижней стороне тела может быть диск, которым они прикрепляются ко дну ручья. Головастики многих узкоротых квакш (семейство Microhylidae) находят пищу в поверхностной пленке воды. Своим зонтовидным ртом они собирают скапливающиеся там микроскопические растения и животных. По ротовому отделу и форме хвоста можно судить о том, в быстрой или стоячей воде живут головастики. В первом случае обычно хорошо развиты хвостовые мышцы, а спинной плавник мелкий; во втором – он высокий, заходящий далеко вперед.

Забота о потомстве.

Большинство бесхвостых не заботится о своей икре и личинках. Риск их гибели они компенсируют высокой численностью потомства. Например, лягушка-бык из США и Мексики выметывает до 20 000 икринок и оставляет их без присмотра. Однако у некоторых видов наблюдается родительское поведение, варьирующее от охраны икры и личинок до вынашивания последних внутри тела родителей. В целом – чем теснее связь потомства с родителями, тем меньше образуется икры и личинок.

Самец африканской крапчатой роющей лягушки (Pyxicephalus adspersus) охраняет своих головастиков. Крупные размеры (20–25 см в длину), острые зубы и агрессивность делают это животное свирепым противником, нападающим на крупных животных и даже на людей, приблизившихся к его потомству. Пока головастики все вместе питаются у поверхности воды, отец плавает поблизости или среди них, частично высунув наружу голову. Видимо, ему удается отражать нападения цапель, змей и других животных.

Самец южноамериканского листолаза (Phyllobates subpunctatus) не только охраняет икру, откладываемую на сырую почву, но и переносит вылупившихся личинок в воду. Головастики (иногда до 20 особей) заползают на спину отца, располагаются там двумя рядами, головами друг к другу, и приклеиваются веществом, которое, по-видимому, выделяется кожными железами лягушки. Они могут несколько недель жить на родительской спине, питаясь запасами желтка, пока листолаз на найдет подходящий водоем, где сможет оставить потомство. Чтобы освободиться, головастики должны пробыть в воде примерно 10 мин до размягчения клейкого вещества. Это не дает им потеряться при кратковременном попадании лягушки во влажную растительность или мелкие лужицы, где потомство не смогло бы выжить.

Самец ринодермы Дарвина (Rhinoderma darwinii), южноамериканского вида из семейства Rhinodermidae, вынашивает икру и личинок в своем горловом мешке до тех пор, пока лягушата полностью не сформируются.

Возможно, наиболее известный пример родительской заботы наблюдается у суринамской пипы (Pipa pipa), самка которой вынашивает икру в углублениях на спине, где происходит ее развитие вплоть до окончания метаморфоза.

У сумчатой квакши (Gastrotheca marsupata) икра полностью заключена в мешок на спине у взрослой особи, открывающийся наружу лишь небольшим отверстием сзади. В этой сумке у головастиков развивается пара крупных наружных жабр бокаловидной формы.

У живородящей жабы (Nectophrynoides vivipara) из Восточной Африки молодь рождается полностью сформированной. В одной матке может развиваться более сотни личинок. Видимо, они поддерживают связь с тканями матери через тонкие пронизанные сосудами хвостики, которые служат своего рода пуповинами, позволяющими получать кислород из кровеносной системы самки.

Через 7–8 недель полностью сформированные лягушата выползают в рот матери, садятся к ней на язык и с него выпрыгивают в окружающий мир.

Зоологи проявляют большой интерес к этому уникальному способу размножения и видят потенциальную возможность разработать на его основе метод контроля кислотности желудочного сока при лечении язвы, но, к сожалению, R. silus в настоящее время практически вымерла. R. vitellinus еще встречается в небольших количествах в природе; по способу выращивания молоди в желудке эта лягушка нсколько отличается от R. silus.