Биология. 10 класс

§ 0—7. Сравнительная характеристика строения дыхательной и выделительной систем у животных

Сравнительная характеристика строения дыхательной системы у животных

Поскольку большинство животных являются аэробами, то после поступления питательных веществ в клетки тканей для дальнейшего расщепления с целью получения энергии требуется наличие кислорода. Гетеротрофные организмы могут получить кислород только из воздуха. В результате окисления органических веществ в клетках тканей образуется углекислый газ, который подлежит удалению из организма. Совокупность процессов поступления кислорода в организм и выделения из него углекислого газа называется газообменом. Газообмен включает три этапа: внешнее дыхание — газообмен между атмосферным воздухом и органами дыхания; перенос газов кровью от органов дыхания к тканям; тканевое дыхание — газообмен между кровью и тканями.

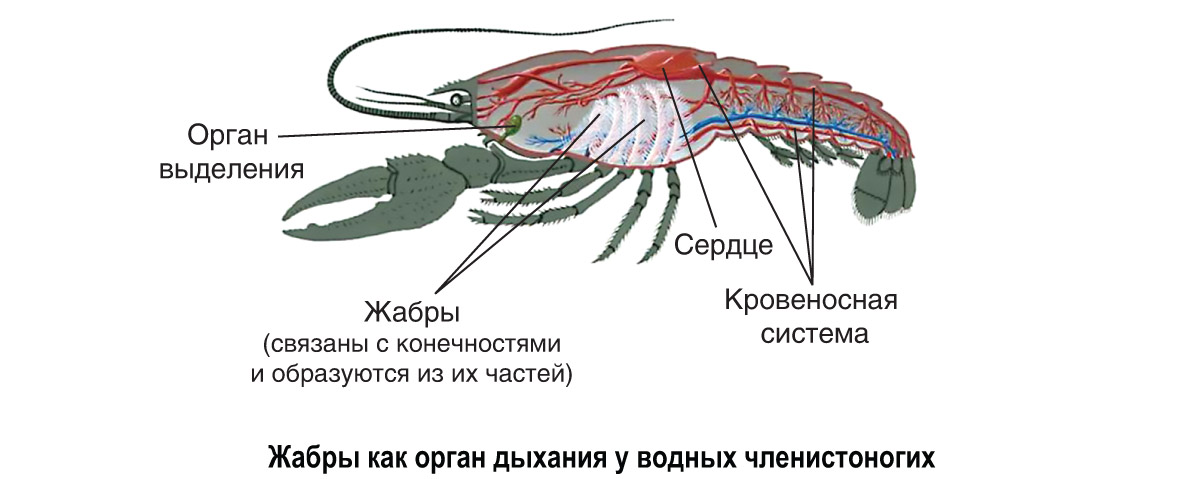

Совокупность органов, обеспечивающих внешнее дыхание, называется дыхательной системой. Как видно из рисунка, для обеспечения эффективного насыщения тканей кислородом за счет дыхательной системы необходимо согласованное функционирование дыхательной и кровеносной систем. Поэтому одновременно с эволюцией дыхательной системы у позвоночных животных протекала эволюция и кровеносной системы. Это способствовало усилению обмена веществ и повышению энергопродукции. В результате произошел переход от холоднокровности (беспозвоночные, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся) к теплокровности (птицы, млекопитающие). Рассмотрим более подробно этапы эволюции дыхательной системы у животных.

Многоклеточные кишечнополостные, свободноживущие плоские, круглые и некоторые кольчатые (дождевые черви) черви не имеют специальных органов дыхания и дышат подобно протистам — всей поверхностью тела (путем диффузии). У паразитических форм дыхание анаэробное.

Увеличение размеров тела затрудняло снабжение тканей кислородом путем диффузии. Потребность в повышении интенсивности окислительных процессов для снабжения энергией организма привела к развитию специальной дыхательной системы, способной активно поглощать кислород из воздуха или воды. Вначале это были только примитивные органы дыхания — наружные жабры (эпителиальные выросты с капиллярами) у многощетинковых кольчатых червей (нереис, пескожил), при этом в дыхании сохранялось участие кожи.

У моллюсков органами дыхания чаще являются жабры (брюхоногие и головоногие), за исключением тех брюхоногих, которые утратили жабры, а мантийная полость у них превратилась в легкое.

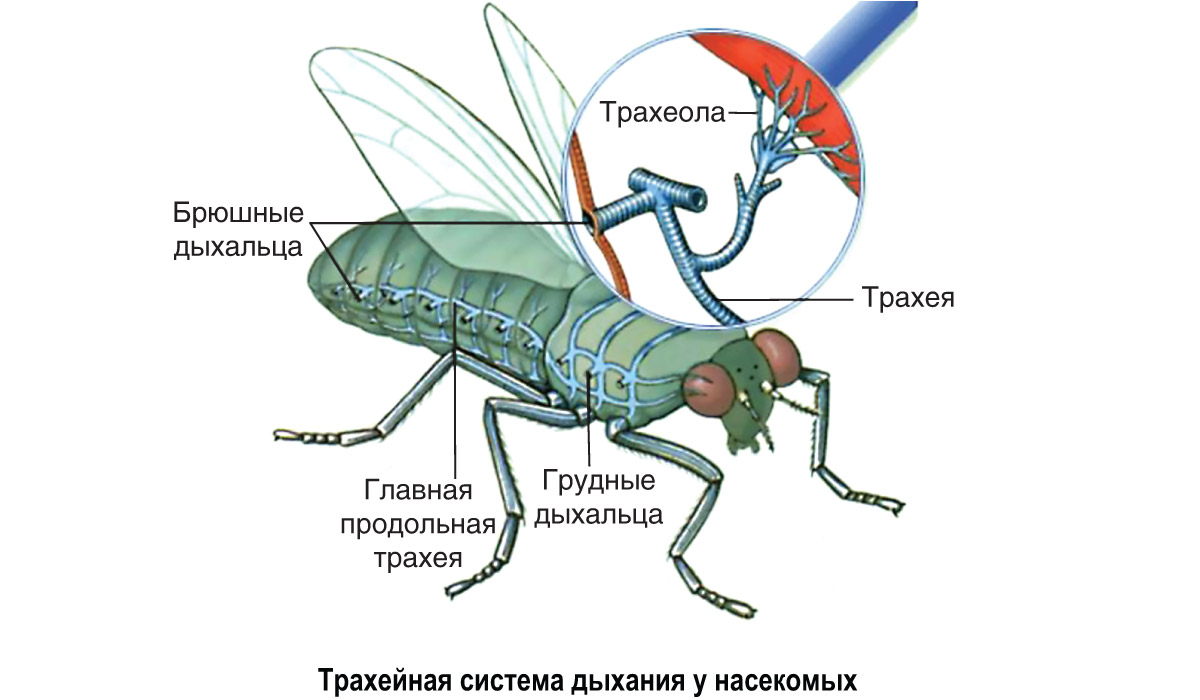

У членистоногих органы дыхания имеют более сложное строение и представлены у водных форм жабрами, а у наземных легочными мешками и трахеями: у пауков — легочные мешки (видоизмененные конечности) и трахеи, а у насекомых — только трахеи.

Эволюцию дыхательной системы и усложнение строения органов дыхания у позвоночных можно проследить с помощью таблицы и рисунка.

Таблица. Сравнительная характеристика строения дыхательной системы у позвоночных

Особенности строения дыхательной системы

Органы дыхания — жабры (жаберные лепестки на жаберных дугах), прикрытые жаберными крышками (у хрящевых рыб отсутствуют)

У пресноводных рыб дополнительный орган дыхания кожа. У щуковых и карповых в газообмене участвует плавательный пузырь. У двоякодышащих рыб плавательный пузырь превращается в легкое

Органы дыхания у взрослых особей легкие с ячеистой внутренней поверхностью; кожа; слизистая оболочка ротовой полости; у личинок — кожа, наружные и внутренние жабры

Воздухоносные пути слабо дифференцированы. Механизм дыхания нагнетательного типа происходит за счет опускания и подъема дна ротовой полости

Органы дыхания — ячеистые легкие. Появляются трахея и бронхи

Механизм дыхания вентиляционного типа. Внутренняя поверхность легких увеличивается за счет большого количества складок на внутренней поверхности. Вдох и выдох происходят за счет изменения объема грудной клетки

Органы дыхания — губчатые легкие. Есть трахея и бронхи. Часть бронхов образует воздушные мешки, выходя за пределы легких

Газообмен в легких на вдохе и выдохе — двойное дыхание. В покое дыхание обеспечивается движением грудной клетки, в полете — за счет движения крыльев. Объем воздушных мешков в 10 раз больше объема легких. Певчая гортань расположена в месте разделения трахеи на бронхи

Органы дыхания — альвеолярные легкие. Воздухоносные пути: носовая полость, носоглотка, гортань, трахея, бронхи

В гортани имеются голосовые связки. В легких бронхи разделяются на бронхиолы, которые заканчиваются альвеолами, густо оплетенными капиллярами. Общая поверхность альвеол примерно в 50—100 раз больше поверхности тела. Вдох и выдох происходят за счет сокращения межреберных мышц и диафрагмы

Как видно на рисунке, в органах дыхания позвоночных происходило увеличение дыхательной поверхности путем постепенного расчленения их на более мелкие полости. В результате строение органов дыхания постепенно усложнялось в следующем направлении:

жабры → легкие с ячеистой поверхностью → ячеистые легкие → губчатые легкие с воздушными мешками → альвеолярные легкие.

Таким образом, эволюция дыхательной системы у позвоночных шла в направлен и и: увеличения дыхательной поверхности органов дыхания, усложнения строения воздухоносных путей, развития органов, обеспечивающих вдох-выдох. При этом совершенствовалась кровеносная система, доставляющая кислород от органов дыхания к клеткам тканей, расположенным внутри организма. Усложнение дыхательной и кровеносной систем обеспечивало общее повышение уровня организации классов позвоночных в следующей последовательности:

хрящевые рыбы → костные рыбы → земноводные → пресмыкающиеся → птицы и млекопитающие.

053. Сравнительный обзор дыхательной системы у позвоночных животных

Позвоночные могут дышать жабрами, легкими и через поверхность кожи.

Их жабры представляют собой мягкие, нитевидные, обильно омываемые кровью выросты в стенке жаберных щелей, ведущих из глотки на боковые стороны тела. Такие глоточные жабры – уникальная черта хордовых. Огромная по отношению к общим размерам тела глотка ланцетника пронизана примерно 90 парами жаберных щелей. Для миног характерны 7 пар жаберных мешков, а у миксин их от 6 до 14 пар. Типичное число жаберных щелей у рыб – 5, хотя у некоторых примитивных акул их 7. У большинства акул еще одна – передняя – щель видоизменена в брызгальце и заметно отделена от остальных.

В древности одна из групп примитивных пресноводных рыб (кистеперые) приобрела в качестве дополнительных органов дыхания легкие. Они возникают у эмбриона как выпячивание брюшной стенки глотки, которое приобретает трубчатую форму, растет назад и раздваивается, превращаясь в два полых мешка. Позже они смещаются к спинной стенке полости тела и окружаются особой оболочкой, плеврой. Легкие лежат ниже эпителиальной выстилки этой стенки (в отличие от плавательного пузыря, располагающегося над ней) и получают кровь из легочной артерии, которая отходит от шестой жаберной артериальной дуги.

Плавательный пузырь развился у предков современных костных рыб. Он возник в виде непарного выпячивания верхней стенки глотки и в конце концов расположился вдоль всей полости тела над выстилкой ее спинной стенки, но ниже почек (мезонефроса). Плавательный пузырь снабжается кровью не через легочную артерию, а через чревную; исключение составляет ильная рыба (амия). Перечисленные различия между легкими и плавательным пузырем указывают на то, что они возникли независимо друг от друга и представляют собой негомологичные структуры. Впрочем, плавательный пузырь иногда используется как дополнительный орган воздушного дыхания, особенно у ганоидов (ильной рыбы, панцирных щук и осетровых). У африканских многоперов (Polypterus) плавательный пузырь двойной, брюшной, необходим для дыхания наряду с жабрами и обслуживается легочными артериями, т.е. по сути дела является легкими. У хрящевых рыб нет ни легких, ни плавательного пузыря.

Трубка, ведущая от брюшной стороны глотки к легким, сохраняется у взрослых животных в качестве трахеи. У двоякодышащих рыб и амфибий это короткий канал с мягкими стенками, а у рептилий, птиц и млекопитающих – жесткая трубка с хрящевыми кольцами в стенках, не позволяющими ей спадаться.

Голосовая камера млекопитающих, гортань, развивается в задней части глотки у входа в трахею и пищеводом. У птиц источником издаваемые звуков служит дополнительная нижняя гортань, расположенная в глубине грудной клетки, где трахея разветвляется на два бронха, идущих к легким. Таким образом, голосовые органы у птиц и млекопитающих не гомологичны.

У живущих в воде личинок амфибий развивается 3 пары наружных жабр эктодермального происхождения, не вполне гомологичных внутренним жабрам рыб. Амфибии на разных этапах своей жизни могут дышать влажной кожей, наружными жабрами, внутренними жабрами и легкими. Лягушки и саламандры, лишенные грудной клетки, т.е. не способные к реберным дыхательным движениям, проталкивают воздух в легкие, как бы заглатывая его, а выдыхают за счет сокращения мышц брюшной стенки. Сходным образом дышат и черепахи из-за неподвижности их панциря, но остальные рептилии, а также птицы и млекопитающие вентилируют легкие, ритмично расширяя и сужая грудную клетку.

У птиц легкие непосредственно соединены с грудной клеткой. Кроме того, от них отходит множество воздушных мешков, которые размещены между внутренними органами и даже в полых костях. У млекопитающих легкие свободно подвешены в грудной полости и заполняются при падении в них давления. Эта полость отделена здесь от брюшной уникальной плоской мышцей, диафрагмой, которая в расслабленном состоянии образует направленный к голове купол. Сокращаясь при вдохе, она уплощается, тем самым увеличивая грудную полость и создавая перепад давления, необходимый для вдоха.

Уважаемые друзья биологи!

Данный сайт я создавал не для заработка. Я на нем не размещаю никакой рекламы и делаю это не из-за этических соображений, а просто потому что биология пока тема не особо доходная. К тому же у меня есть другие проекты на которых я хорошо зарабатываю.

Наверное у вас возник вопрос, а зачем вообще мне все это нужно?

Я еще не так давно учился на биофаке и конечно же возлагал надежды на то, что после окончания буду работать по специальности и заниматься научно исследовательской работой. Однако в аспирантуру не поступил и работу биологом по специальности, которая нормально оплачивается не нашел. После провала вступительных экзаменов в аспирантуру я пошел получать второе высшее образование и теперь занимаюсь программированием.

На данный момент биология это моё хобби. Данный сайт можно назвать сайтом для своих. Если у вас есть идеи о том, как сделать данный проект более серьезным и более полезным вы можете написать мне.

Вся правда о биофаке. Как выжить и эволюционировать. Реальная история биолога.

§ 0—7. Сравнительная характеристика строения дыхательной и выделительной систем у животных

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | Биология. 10 класс |

| Книга: | § 0—7. Сравнительная характеристика строения дыхательной и выделительной систем у животных |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Четверг, 27 Май 2021, 10:06 |

Оглавление

Сравнительная характеристика строения дыхательной системы у животных

Поскольку большинство животных являются аэробами, то после поступления питательных веществ в клетки тканей для дальнейшего расщепления с целью получения энергии требуется наличие кислорода. Гетеротрофные организмы могут получить кислород только из воздуха. В результате окисления органических веществ в клетках тканей образуется углекислый газ, который подлежит удалению из организма. Совокупность процессов поступления кислорода в организм и выделения из него углекислого газа называется газообменом. Газообмен включает три этапа: внешнее дыхание — газообмен между атмосферным воздухом и органами дыхания; перенос газов кровью от органов дыхания к тканям; тканевое дыхание — газообмен между кровью и тканями.

Совокупность органов, обеспечивающих внешнее дыхание, называется дыхательной системой. Как видно из рисунка, для обеспечения эффективного насыщения тканей кислородом за счет дыхательной системы необходимо согласованное функционирование дыхательной и кровеносной систем. Поэтому одновременно с эволюцией дыхательной системы у позвоночных животных протекала эволюция и кровеносной системы. Это способствовало усилению обмена веществ и повышению энергопродукции. В результате произошел переход от холоднокровности (беспозвоночные, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся) к теплокровности (птицы, млекопитающие). Рассмотрим более подробно этапы эволюции дыхательной системы у животных.

Многоклеточные кишечнополостные, свободноживущие плоские, круглые и некоторые кольчатые (дождевые черви) черви не имеют специальных органов дыхания и дышат подобно протистам — всей поверхностью тела (путем диффузии). У паразитических форм дыхание анаэробное.

Увеличение размеров тела затрудняло снабжение тканей кислородом путем диффузии. Потребность в повышении интенсивности окислительных процессов для снабжения энергией организма привела к развитию специальной дыхательной системы, способной активно поглощать кислород из воздуха или воды. Вначале это были только примитивные органы дыхания — наружные жабры (эпителиальные выросты с капиллярами) у многощетинковых кольчатых червей (нереис, пескожил), при этом в дыхании сохранялось участие кожи.

У моллюсков органами дыхания чаще являются жабры (брюхоногие и головоногие), за исключением тех брюхоногих, которые утратили жабры, а мантийная полость у них превратилась в легкое.

У членистоногих органы дыхания имеют более сложное строение и представлены у водных форм жабрами, а у наземных легочными мешками и трахеями: у пауков — легочные мешки (видоизмененные конечности) и трахеи, а у насекомых — только трахеи.

Эволюцию дыхательной системы и усложнение строения органов дыхания у позвоночных можно проследить с помощью таблицы и рисунка.

Таблица. Сравнительная характеристика строения дыхательной системы у позвоночных

Особенности строения дыхательной системы

Органы дыхания — жабры (жаберные лепестки на жаберных дугах), прикрытые жаберными крышками (у хрящевых рыб отсутствуют)

У пресноводных рыб дополнительный орган дыхания кожа. У щуковых и карповых в газообмене участвует плавательный пузырь. У двоякодышащих рыб плавательный пузырь превращается в легкое

Органы дыхания у взрослых особей легкие с ячеистой внутренней поверхностью; кожа; слизистая оболочка ротовой полости; у личинок — кожа, наружные и внутренние жабры

Воздухоносные пути слабо дифференцированы. Механизм дыхания нагнетательного типа происходит за счет опускания и подъема дна ротовой полости

Органы дыхания — ячеистые легкие. Появляются трахея и бронхи

Механизм дыхания вентиляционного типа. Внутренняя поверхность легких увеличивается за счет большого количества складок на внутренней поверхности. Вдох и выдох происходят за счет изменения объема грудной клетки

Органы дыхания — губчатые легкие. Есть трахея и бронхи. Часть бронхов образует воздушные мешки, выходя за пределы легких

Газообмен в легких на вдохе и выдохе — двойное дыхание. В покое дыхание обеспечивается движением грудной клетки, в полете — за счет движения крыльев. Объем воздушных мешков в 10 раз больше объема легких. Певчая гортань расположена в месте разделения трахеи на бронхи

Органы дыхания — альвеолярные легкие. Воздухоносные пути: носовая полость, носоглотка, гортань, трахея, бронхи

В гортани имеются голосовые связки. В легких бронхи разделяются на бронхиолы, которые заканчиваются альвеолами, густо оплетенными капиллярами. Общая поверхность альвеол примерно в 50—100 раз больше поверхности тела. Вдох и выдох происходят за счет сокращения межреберных мышц и диафрагмы

Как видно на рисунке, в органах дыхания позвоночных происходило увеличение дыхательной поверхности путем постепенного расчленения их на более мелкие полости. В результате строение органов дыхания постепенно усложнялось в следующем направлении:

жабры → легкие с ячеистой поверхностью → ячеистые легкие → губчатые легкие с воздушными мешками → альвеолярные легкие.

Таким образом, эволюция дыхательной системы у позвоночных шла в направлен и и: увеличения дыхательной поверхности органов дыхания, усложнения строения воздухоносных путей, развития органов, обеспечивающих вдох-выдох. При этом совершенствовалась кровеносная система, доставляющая кислород от органов дыхания к клеткам тканей, расположенным внутри организма. Усложнение дыхательной и кровеносной систем обеспечивало общее повышение уровня организации классов позвоночных в следующей последовательности:

хрящевые рыбы → костные рыбы → земноводные → пресмыкающиеся → птицы и млекопитающие.

Сравнительная характеристика строения выделительной системы у животных

В клетках тканей животных под действием кислорода и ферментов протекают реакции, в результате которых образуются конечные продукты обмена, не нужные организму, а порой оказывающие на него токсическое действие. Для их удаления из организма требуется выделительная система. У кишечнополостных нет специальных органов выделения, а продукты обмена у них удаляются путем диффузии через всю поверхность тела.

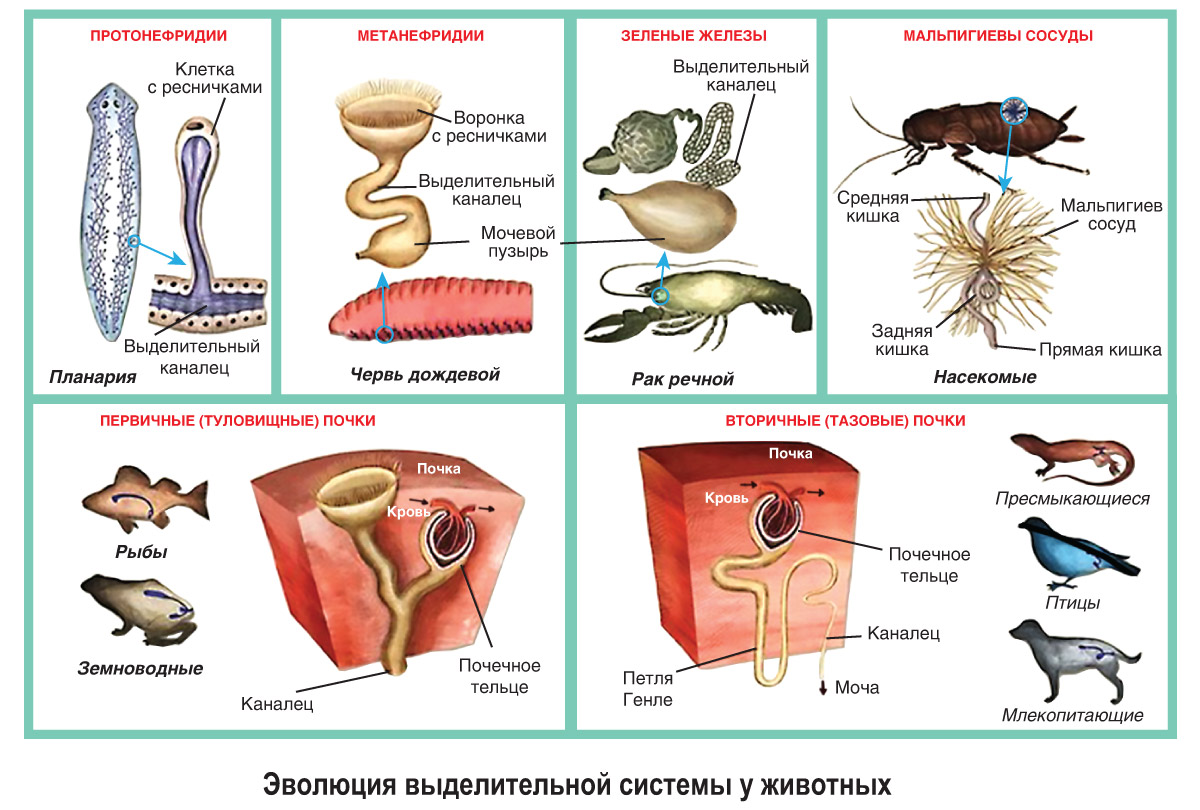

Впервые специальные органы выделения — протонефридии появляются у плоских червей. Они представляют собой разветвленные канальцы, на внутренних концах которых находятся звездчатые клетки. Наружу протонефридии открываются выделительными порами. У круглых червей они заменяются кожными железами с длинными каналами, заканчивающимися выделительными порами. Выделительная система кольчатых червей представлена метанефридиями, которые более совершенны по сравнению с протонефридиями и включают выделительную воронку с ресничками, выделительный каналец, заканчивающийся выделительной порой. У кольчатых червей метанефридии расположены в каждом сегменте.

У моллюсков впервые появляются почки, которые одним концом открываются в околосердечную сумку, а другим — в мантийную полость.

У членистоногих органы выделения различаются в зависимости от класса. У ракообразных (речной рак) органы выделения представлены парными зелеными железами, которые расположены у основания антенн. У насекомых и пауков органами выделения являются мальпигиевы сосуды, которые представляют собой ветвящиеся, слепо замкнутые на концах выделительные трубочки, передним концом открывающиеся в полость кишки. Кроме того, у насекомых имеется жировое тело (почка накопления), куда из гемолимфы поступают вредные вещества, но не выводятся, а накапливаются.

У позвоночных основным органом выделительной системы являются парные почки — туловищные у рыб и земноводных, тазовые — у пресмыкающихся, птиц и млекопитающих (см. табл.). Образующаяся в них моча по мочеточникам поступает в мочевой пузырь, где накапливается, а затем выводится либо через выделительное отверстие, либо через клоаку. У хрящевых рыб и птиц мочевой пузырь отсутствует.

Таблица. Сравнительная характеристика строения выделительной системы у позвоночных

Особенности строения выделительной системы

Две лентовидные туловищные почки, лежащие по бокам позвоночника над плавательным пузырем → мочеточники → мочевой пузырь (у костных рыб) → выделительное отверстие. У хрящевых рыб мочевой пузырь отсутствует. Продукт выделения у пресноводных рыб — аммиак, у морских — мочевина, хорошо растворимая в воде

Две туловищные почки (открываются воронками в полость тела) → мочеточники → клоака → мочевой пузырь → клоака. Основной продукт азотистого обмена — мочевина, хорошо растворимая в воде

Две тазовые почки → мочеточники → мочевой пузырь → клоака. Продукт выделения — мочевая кислота, плохо растворимая в воде

Две тазовые почки → мочеточники → клоака. Мочевой пузырь отсутствует. Продукт выделения — мочевая кислота, плохо растворимая в воде

Две тазовые почки → мочеточники → мочевой пузырь → мочеиспускательный канал → выделительное отверстие. Продукт выделения — мочевина, хорошо растворимая в воде

Таким образом, эволюция системы выделения у животных шла в направлении создания специализированных органов, обеспечивающих выведение из организма образующихся в процессе жизнедеятельности конечных продуктов распада, а иногда просто токсических веществ. Основное направление эволюции органов выделения у животных — переход от протонефридиев к метанефридиям у беспозвоночных, от них — к туловищным, а затем к тазовым почкам позвоночных.

Повторим главное. У кишечнополостных, свободноживущих плоских, круглых и некоторых кольчатых червей нет органов дыхания. У моллюсков органами дыхания являются жабры или легкие. У водных членистоногих органы дыхания представлены жабрами, а у наземных — легкими и трахеями. Эволюция дыхательной системы у позвоночных шла в направлении увеличения дыхательной поверхности органов дыхания; усложнения строения воздухоносных путей; развития органов, обеспечивающих вдох-выдох. Усложнение органов дыхания у позвоночных можно представить в следующей последовательности:

жабры → легкие с ячеистой поверхностью → ячеистые легкие → губчатые легкие с воздушными мешками → альвеолярные легкие.

Эволюция системы выделения шла в направлении создания специализированных органов, обеспечивающих выведение из организма образующихся в процессе жизнедеятельности конечных продуктов распада, а иногда просто токсических веществ. Основное направление эволюции органов выделения животных — переход от протонефридиев к метанефридиям у беспозвоночных, от них — к туловищным, а затем к тазовым почкам позвоночных.

Проверим знания

1. У каких животных впервые появились легкие как орган дыхания? Чем было вызвано их появление?

2. Как изменялись легкие в ходе эволюции позвоночных?

3. В чем состоит особенность строения дыхательной системы у птиц?

4. Чем представлена выделительная система у разных типов беспозвоночных?

5. У какого типа животных впервые появились почки как орган выделения? В чем заключается их эволюция?

1. Почему у птиц нет одышки во время полета и не накапливается молочная кислота в мышцах?

2. Врачи утверждают, что табачный дым способствует появлению так называемого «кашля курильщика» и развитию легочных заболеваний. Вы согласны с этим утверждением? Ответ аргументируйте.

3. Кожа у жаб грубая, покрыта бородавками, а у лягушек — голая и всегда влажная. У кого из этих земноводных легкие развиты лучше и почему?

4. Существует ли зависимость между средой обитания организмов и строением дыхательной системы? Ответ подтвердите конкретными примерами.

5. В чем состоит преимущество наличия мочевого пузыря в мочевыделительной системе? Объясните, почему у птиц мочевой пузырь отсутствует.

Обобщающие таблицы по теме «Эволюция систем органов»

Я работаю по программе В.В. Пасечника. В курсе «Животные» появилась, на мой взгляд, очень интересная, но и очень трудная для учащихся глава «Эволюция различных систем». О.А. Пепеляева и И.В. Сунцова в своем пособии «Поурочные разработки по биологии. 7–8-й класс» предлагают давать ребятам таблицы, которые они должны самостоятельно заполнить. Мне тоже кажется, что с таблицами гораздо легче систематизировать и запомнить данный материал. Но учащимся сложно самостоятельно точно и грамотно заполнить такую таблицу. Иногда мы с ребятами делаем это вместе, а иногда я даю учащимся уже готовые таблицы и мы, читая учебник, разбираем этот материал.

Таблица «Эволюция органов выделения»

Представители

Особенности выделительной системы

Удаляют продукты жизнедеятельности через поверхность тела. У пресноводных имеются сократительные вакуоли

Типы Кишечнополостные и Губки

Не имеют специализированных органов или систем выделения. Удаление продуктов обмена происходит через всю поверхность тела диффузно

Протонефридии. В теле червя разбросаны звездчатые клетки, от них отходят тонкие извитые трубочки-канальцы, образующие поры на поверхности тела

Протонефридии. В теле червя разбросаны звездчатые клетки, от них отходят тонкие извитые трубочки-канальцы, образующие поры на поверхности тела. Некоторые круглые черви могут накапливать продукты обмена в теле

Тип Кольчатые черви

Метанефридии. Воронка, покрытая ресничками, от нее отходят трубочки, открывающиеся наружу выделительными порами. Трубочки оплетаются кровеносными сосудами, и происходит обратное всасывание жидкости (воды)

Имеют почки (1–2, реже 3–4), которые лежат под сердцем; похожи по строению на метанефридии: проводящие канальцы и выделительные поры

Тип Членистоногие.

Класс Ракообразные

Специальные зеленые железы, открывающиеся у основания усиков

Классы Паукообразные и Насекомые

Мальпигиевые сосуды, открывающиеся передним концом в прямую кишку. В полости тела располагаются слепо оканчивающиеся канальцы

Тип Хордовые.

Надкласс Рыбы

Две лентовидные красно-бурые туловищные почки, лежащие вверху полости тела, под позвоночником.

Почки–мочеточники–мочевой пузырь (у большинства костных рыб)– мочевое отверстие.

Основной продукт обмена – аммиак, выведение которого сопряжено с большими потерями воды

Две туловищные почки (они открываются воронками в полость тела). Почки–мочеточники–клоака–мочевой пузырь–клоака (клоачное отверстие)

Мочевой пузырь не связан непосредственно с мочеточниками. Основной продукт обмена веществ – мочевина, хорошо растворимая в воде

Моча состоит из мочевой кислоты, плохо растворимой в воде. (Это взвесь мелких кристалликов, собирающихся в мочевом пузыре)

Почки–мочеточники–клоака. (Мочевого пузыря нет.)

Продукты обмена выделяются в виде кашицеобразной мочевой кислоты

Почки–мочеточники–мочевой пузырь–мочеиспускательный канал.

Основной продукт обмена – мочевина

Вывод

Эволюция системы выделения шла в направлении создания специализированных органов, обеспечивающих выведение из организма образующихся в процессе жизнедеятельности опасных, а иногда просто ядовитых веществ.

Таблица «Эволюция дыхательной системы»

Представители

Особенности дыхательной системы

Дышат всей поверхностью тела

Дышат всей поверхностью тела

Планария – дыхание с помощью кожного эпителия (поверхностью тела). Печеночный сосальщик – нет органов дыхания

Дыхание поверхностью тела или органы дыхания отсутствуют, энергию получают за счет гликолиза

Тип Кольчатые черви

Дыхание поверхностью тела, у ряда видов (морских кольчатых) появляются спинные кожные выросты – перистые жабры

У большинства моллюсков органами дыхания являются пластинчатые и перистые жабры, лежащие в мантийной полости. Наземные моллюски дышат видоизменением мантийной полости – легкими

Тип Членистоногие

Класс Ракообразные

Трахеи и легочные мешки

Трахеи (эктодермальные впячивания в форме трубочек, проводящих воздух из внешней среды к тканям). Трахеи открываются на брюшке отверстиями, которые называются дыхальца

Тип Хордовые

Ланцетник

Наличие жаберных щелей в глотке. Щели скрыты под кожей и открываются в особую околожаберную полость с частой сменой воды

У рыб под жаберными крышками (у хрящевых рыб жаберных крышек нет) располагаются жабры, состоящие из жаберных дуг, жаберных тычинок и жаберных лепестков, пронизанных множеством мельчайших кровеносных сосудов. Вода, заглатываемая рыбой, попадает в ротовую полость и выходит через жаберные лепестки наружу, омывая их

Органы дыхания – парные мешковидные легкие с тонкими ячеистыми стенками

Дыхание происходит за счет опускания и подъема дна ротовой полости. Дыхание осуществляется не только с помощью легких, но и с помощью кожи

Носовые полости сквозные, пропускают воздух в ротовую полость.

Дыхательные пути удлиняются. Появляются трахеи и бронхи.

Внутренняя поверхность легких увеличивается за счет большого количества складок на их внутренней поверхности.

Вдох и выдох происходят за счет изменения объема грудной клетки

Легкие птиц представляют собой плотные губчатые тела. Входя в легкие, бронхи ветвятся, часть ответвлений доходит до множества мелких полостей. Другая часть бронхов проходит через легкие и за их пределами образует большие тонкостенные воздушные мешки. Они располагаются между внутренними органами, проникают в полые кости, между мышцами, под кожу.

У птиц двойное дыхание: газообмен происходит и при вдохе, и при выдохе. В покое дыхание обеспечивается движением грудной клетки (опускание грудины – вдох, поднятие – выдох). В полете дыхание осуществляется за счет движения крыльев (подъем крыла – вдох, опускание – выдох).

Объем воздушных мешков в 10 раз больше объема легких.

Певчая гортань расположена в месте разделения трахеи на бронхи

Губчатые легкие млекопитающих устроены сложнее, чем у пресмыкающихся. Они большие и растяжимые. Бронхиолы заканчиваются альвеолами, оплетенными капиллярами. Общая поверхность альвеол примерно в 100 раз больше поверхности тела.

Вдох и выдох происходят за счет сокращения межреберных мышц и диафрагмы

Вывод

Эволюция органов дыхания у позвоночных шла по пути:

– увеличения площади легочных перегородок;

– совершенствования транспортных систем доставки кислорода к клеткам, расположенным внутри организма.

Таблица «Покровы тела»

Представители

Особенности покровов тела

У животных с непостоянной формой тело ограничено клеточной оболочкой (плазмалеммой). Некоторые представители одноклеточных могут секретировать раковины (арцелла, фораминиферы).

Одноклеточные организмы, имеющие постоянную форму тела, покрыты прочной оболочкой пелликулой

Тело кишечнополостных покрыто эпителиально-мускульными клетками

У свободно живущих плоских червей (класс Ресничные черви) клетки эпителия имеют реснички, помогающие при передвижении.

У паразитических червей (класс Сосальщики и класс Ленточные черви) тело покрыто плотной толстой кутикулой, предотвращающей их переваривание.

Кутикула – у животных плотное неклеточное образование на поверхности клеток эпителиальной ткани. Выполняет защитную и опорную функции

Все тело нематод покрыто гибкой, эластичной и прочной оболочкой – кутикулой, которая образуется за счет кожных клеток (эпителия).

Кутикула имеет защитное значение. Кроме того, она поддерживает достаточно высокое давление полостной жидкости. Именно этим обусловлена струнообразная вытянутая форма тела нематод.

Живая эпителиальная ткань называется гиподермой. Она очень тонкая, но по бокам тела, вдоль спины и брюха утолщена в виде валиков

Тип Кольчатые черви

Покров тела состоит из кожного эпителия и тонкой кутикулы. Кожные клетки кольчатых червей выделяют слизь, защищающую тело червя от различных воздействий. Тонкая кутикула малощетинковых червей увлажняется за счет постоянно выделяющейся через спинные поры целомической жидкости и слизи, секретируемой железистыми клетками эпителия. Именно через кутикулу происходит газообмен путем диффузии, и разветвленная сеть капилляров, расположенных в эпителии, обеспечивает этот процесс

Членистоногие имеют особый хитиновый покров. Он очень прочен и защищает от различных воздействий внешней среды.

Однослойный эпителий выделяет кутикулу, образующую экзоскелет насекомых (непроницаемый водоотталкивающий слой, защита от микробов) на поверхности протокутикулы.

Протокутикула образована хитином, артропидином и резилином. Жесткий экзоскелет не растягивается и поэтому ограничивает рост животного, его необходимо время от времени сбрасывать посредством линьки

Тип Хордовые.

Ланцетник

Кожа ланцетника образована однослойным эпителием и подстилающим его тонким слоем кориумом (собственно кожа, или дерма).

Выделения эпидермальных желез образуют тонкую поверхностную пленку – кутикулу, которая предохраняет нежную кожу от повреждений частицами грунта

Класс Хрящевые рыбы

Кожа образована многослойным эпителием, в котором расположены многочисленные одноклеточные железы. В нижнем слое эпидермиса находятся пигментные клетки.

Нижний слой – собственно кожа, или кориум.

У хрящевых рыб тело покрыто примитивной плакоидной чешуей – это пластинки с зубцами. Чешуи отделены друг от друга слоем кожи

Класс Костные рыбы

Кожа двуслойная, как у хрящевых рыб.

Многочисленные одноклеточные железы эпидермиса выделяют слизистый секрет.

У примитивных костных рыб (например, панцирной щуки) тело покрыто ганоидной чешуей. Это плотно прилегающие друг к другу чешуи ромбовидной формы, покрытые сверху особым веществом – ганоином. У большинства костных рыб тело покрыто циклоидными и ктеноидными чешуями, которые расположены налегающими друг на друга рядами

Кожа земноводных голая и влажная, богатая железами.

Железы выделяют слизь, предохраняют кожу от пересыхания и способствуют газообмену.

Эпидермис многослойный, кориум тонкий, кожа богата многоклеточными железами.

В нижнем слое эпидермиса и в кориуме расположены пигментные клетки. У некоторых земноводных кожные железы выделяют секрет, содержащий ядовитые вещества

У рептилий кожа сухая, покрыта роговыми чешуйками и щитками.

Верхние слои многослойного эпидермиса ороговевают, под этим мертвым слоем расположен нижний, мальпигиев, слой, состоящий из живых размножающихся эпидермальных клеток.

У некоторых видов наряду с роговыми образованиями имеются костные пластинки (у черепах они сливаются в костный панцирь, прирастающий к позвоночнику).

Кожа почти лишена желез (одиночные железы сохранились на морде).

Кожа обеспечивает хорошую защиту от:

– потерь воды испарением;

– механических повреждений;

– проникновения болезнетворных организмов.

Одновременно она утратила способность к:

– газообмену;

– испарению воды;

– выделению продуктов метаболизма

Кожа у птиц тонкая, сухая, не имеет желез (кроме копчиковой), тело покрыто перьями.

Кожа состоит из двух слоев. Поверхностные клетки эпидермалъного слоя ороговевают, соединительный слой кожи подразделяется на тонкую, но довольно плотную собственно кожу (дерму) и подкожную клетчатку – рыхлый слой, где откладываются запасы жира.

Птерилии – участки кожи, на которых укреплены контурные перья, покрывающие все тело птицы.

Аптерии – участки кожи, на которых перья не растут.

У страусов и пингвинов перья равномерно распределены по всей поверхности кожи

Относительно толстая кожа состоит из двух слоев. Эпидермис многослойный, его верхний слой ороговевает и постепенно слущивается. Собственно кожа – кориум – обычно толще эпидермального слоя. Нижний, самый глубокий слой кориума называется подкожной жировой клетчаткой.

Кожа богата железами. Тело большинства млекопитающих покрыто шерстью, защищающей от переохлаждения или от перегрева.

Также встречаются различные видоизменения волос (иглы ежей и дикобразов, щетина кабанов). Производные эпителия: когти, ногти, копыта, волосы, рога у носорогов, рога у полорогих (срастаются с лобными костями). Рога оленей – костные образования, производные кориума, они ежегодно сбрасываются

Вывод

Эволюция покровов тела шла по пути:

– увеличения числа слоев;

– появления новых образований: ресничек, желез, известковых и хитиновых покровов, чешуи, когтей, перьев, волос, рогов, копыт и т.д.